2007年,乌干达西部与刚果(金)接壤的本迪布焦行政区,医疗队正准备转移埃博拉出血热患者。 (新华社/图)

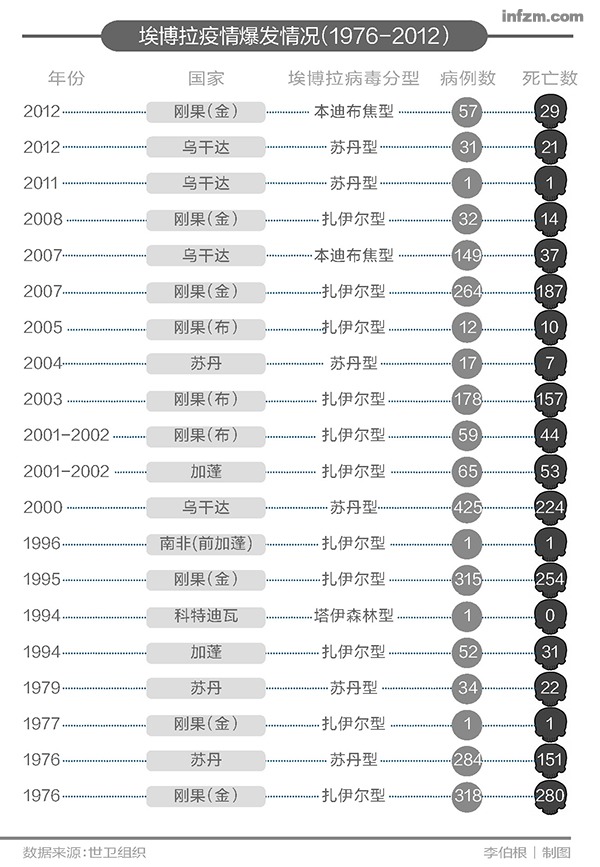

埃博拉疫情爆发情况(1976-2012) (李伯根/图)

作者:严定非

原标题:南方周末记者独访乌干达,追寻埃博拉幸存者乌干达:从埃博拉“病人”到“良医”

为什么乌干达频受埃博拉病毒侵扰?世界卫生组织的专家发现,埃博拉病毒传播路径是从蝙蝠类动物扩大到丛林其他灵长类动物,直至扩大到人类,而当地一直猎杀猴子作为食物,至今,这种强大的习惯依然维持着。

乌干达政府处置埃博拉的强力方式曾让当地人不满,然而,当埃博拉的疫情仍在西非蔓延时,世界卫生组织开始提倡乌干达的处置经验。

乌干达首都坎帕拉往西170公里就是穆本德市(Mubende),前总统阿明的行宫,建在可以俯瞰全市的山腰处。山脚的丁字路口,分割了两个泾渭分明的世界。

西南方向,一条黝黑的柏油路,可以将全世界的旅行者舒适地带到终点——伊丽莎白女王国家公园;西北方向,一条浊黄的土路,在绿色的群山中,一直延伸数百公里,路程终点位于与刚果(金)接壤的卡加迪市(Kagadi)。

1976年,埃博拉首次爆发于刚果(金)北部的埃博拉河沿岸,因此而得名。卡加迪市距离此地并不算远。过去十五年间,乌干达西北部区域频频被埃博拉病毒侵扰。

据世界卫生组织统计资料显示,自2014年3月初,最新一轮埃博拉病毒爆发以来,截至2014年8月22日,埃博拉病毒已造成1427人死亡,范围仍限于西非四国:几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂。乌干达并不在疫情发生地名单上。

埃博拉最近一次在乌干达爆发,是在卡加迪市的良思瓦加(Nyanswiga)村。2012年5月,该村23人被夺去生命。

“久病成良医”,当埃博拉在西非的感染者不断增加时,2014年8月8日,只有中国中西部乡镇医院规模的卡加迪医院,派出4名医生驰援利比里亚。

“埃博拉的病人,现在不用送到穆拉戈(Mulago,乌干达最大的公立医院),我们的医生就能处理。”8月24日,面对南方周末的记者,卡加迪医院院长助理罗丝玛丽(Rosemary)难掩自豪。

十四座新坟

2014年8月25日中午,节奏强劲的非洲当地音乐响彻了良纳鲁达(Nyamarunda)乡,一场地区足球联赛的颁奖礼即将在乡小学的足球场上举行。这片足球场建在一块斜度至少有15度以上的山坡上,简陋的场地并未妨碍居民的兴致,见到南方周末的记者,当地小孩高喊“Munzunngu”(斯瓦希里语的意思是白人)。对于大部分村民而言,区别白人与黄种人,并不容易。

然而,欢乐并未遮掩埃博拉留下的创伤。

2012年7月29日,乌干达卫生部向世界卫生组织汇报,自2012年7月初以来,总共报告发生了20例病例,其中包括14例死亡病例。指示病例已确定出现在良纳鲁达乡良思瓦加村的一个家庭,在该村已记录发生了9例死亡病例。死者中包括一名曾经诊治过一位病人及其幼儿的临床医务人员。

乔伊(Joe)是卡加迪红十字会的负责人,通过良纳鲁达乡的一位志愿者,他找到了一位幸存者的妹妹,一位仍然在读的女学生。“每次人们过来,我们都反复向那些人诉说自己的伤心故事,除了流下的眼泪,我们什么也没有得到。”她婉拒了记者的采访。

乔伊向南方周末记者表示歉意,“请你理解她,这个月,除你之外,已经有三拨人来拜访他们。”

经过反复解释,巴鲁戈(Baruogi)家族一位已经出嫁的女性伊瑟卡(Iseko),同意接纳来自坎帕拉的陌生人。这个庞大的家族差点被埃博拉吞噬,原本十七口人,目前只剩三口人——一位遗孀、两名孤儿。

巴鲁戈家族的居住地藏在一片玉米地后。良思瓦加村似乎正处于农业化的进程中,烧山造田的痕迹处处皆是,即便如此,没有机械,没有畜力的传统,原始森林还在牢固阻挠村民讨要土地。

相比之下,曾经的巴鲁戈家族由于人丁兴旺,屋前屋后开垦出大片熟地。雨季过后,红薯、葱长势很旺,甘蔗与芭蕉围绕屋前屋后。

在屋子的西侧,扒开齐腰深的草走进去,两分钟后,一片二十平方左右的空地突现眼前——十四座新坟一字排开。巴鲁戈家族的祖母并未跟随南方周末记者走进来,这里似乎是她的禁区。由于家族人口锐减,巴鲁戈家族的一座房子已经废弃。2002年,因埃博拉疫情,另外一座村庄二百多人丧命,村庄也消亡了。

伊瑟卡不愿触碰埃博拉的任何回忆。幸存的三位家族成员,也都是死里逃生。她解释,自己的侄女连续输了三天的“水”(输液)才救过来。但是,现在,“没有爸爸妈妈,甚至哥哥、姐姐、弟弟妹妹,一个也没有。”

卡加迪医院的护士格洛里娅(Gloria)至今能记得当时的惨状。“她来到医院的时候依然流血不止。她的嘴、鼻子和耳朵里都鲜血如注。人们抬着一个床垫把她送进医院,那个床垫上到处是血污。”救助的这个人,正是伊瑟卡的嫂子。

病人最终丧生,幸运的是,被传染的格洛里娅活了下来。

病毒和仇恨

对巴鲁戈家族成员追问两年前灾难的任何细节,这都显得过于残酷,而且,几乎肯定无法给出一个答案。

一位曾在良纳鲁达乡工作过的青年告诉南方周末记者,当地流传甚广的一种说法是,最早的感染者是猎人,他们猎杀的对象是猴子。

了解当地生活习惯的司机则透露,生活在边远地区的乌干达人,不仅仅吃猴子,几乎对所有的野生动物都来者不拒。这或多或少可以解释,为什么乌干达频受埃博拉侵扰。

世界卫生组织的专家发现,埃博拉病毒最初只在蝙蝠群体内部传播,由于部分蝙蝠接触或食用过的植物果实被一些动物,诸如大猩猩、猴子等食用,或者部分蝙蝠尸体被其他动物食用,而在非洲一些地方,人们甚至有猎杀蝙蝠类动物作为食物的习惯,埃博拉病毒从而得以从蝙蝠类动物扩大到丛林里其他灵长类动物,直至扩大到人类。

对于每天收入在一美元以下的当地村民来说,动物蛋白摄入的来源选择并不多。即便在多次发生爆发过埃博拉疫情之后,这种强大的习惯依然维持着。卡加迪红十字会负责人乔伊称,不少村民仍在捕食野生动物。

更令人失望的则是公共基础设施的匮乏。在卡加迪所属的基巴莱(Kibaale)地区,只有零星的用户能用上电,饮用水更成问题。从穆本德市到良纳鲁达乡的路上,赤脚儿童头顶装满生活用水的黄色塑料桶行走在路边,甚至连刚学会走路不久的幼童也不例外,只不过头顶的塑料桶更小一些。学会取水,是他们还未开始认识人生就必须学会的一项技能。

而裸露在野外的水源,则同样被动物饮用,无疑又增加了当地人被感染的风险。

乌干达人很少会直接抱怨他们的贫穷,但是,埃博拉疫情消失之后,良思瓦加村的乡民,用仇恨代替了病毒。

“他们(政府)承诺了那么多,但是,我们什么都没有得到。”伊瑟卡说。1986年起,现任总统穆塞韦尼掌控乌干达已经28年,至今依然在位。强势的穆塞韦尼在面对埃博拉时同样十分强硬。他号召民众改变见面握手的习惯。

而对于巴鲁戈家庭而言,埃博拉不仅夺走了家庭成员,还有财富。巴鲁戈家族墓地一旁的藤蔓中露出几段仅剩的木柱。伊瑟卡说,那是他们原来的家。政府工作人员强行拆除了他们的房屋,而且把所有感染者用过的物品付之一炬。“他们之前答应过,给我们这,给我们那,但其实什么也没得到。”

“我们只好出售一块地,建了一座新房子。”伊瑟卡非常恼火。

监狱长也得抗击埃博拉

如今,当埃博拉的疫情仍在西非蔓延时,世界卫生组织开始提倡乌干达的强力经验。

在这一波的埃博拉疫情中,乌干达的医务人员相当自豪——乌干达至今没有发现感染者,而且,他们已经向西非增援了一百多位医生。

在医疗水平并不发达的发展中国家,乌干达抗击埃博拉的经验,受到世界卫生组织的倡导。

2012年参与过救治埃博拉病人的泰特斯医生向南方周末记者介绍,在上一次应对埃博拉时,位于恩德培的乌干达病毒研究所功不可没,齐全的分析设备能独立完成病毒的检测。而在西非,还必须依赖于世界卫生组织和西方国家,效率无疑大打折扣。

此外,乌干达政府在面对疫情时,显得训练有素。首先,在确诊病例后,立即与世界卫生组织及相关国家举行了新闻发布会,请求国际组织和非政府组织援助。卡加迪医院院长助理罗丝玛丽透露,无国界医生、联合国开发计划署都参与了当时疫情的防治。

此外,乌干达政府的动员能力也独树一帜。2000年,乌干达政府曾雇用千余名当地居民,要求他们挨家挨户寻找被家人隐瞒上报的感染者,并提供治疗与埋葬建议。到2001年疫情被控制时,共有224人死亡。而在2005年和2007年爆发的埃博拉疫情中,乌干达仅有17人和37人死亡。

相比之下,西非国家的应对相当孱弱。在塞拉利昂财政部工作的中国籍高级经济学者鲁塞特说,“最让人担忧的是当地人从意识上对西医和政府的不信任,很多人仍不相信埃博拉病毒的存在,家人将病人从医院强行掳走的事情屡有发生。”

此外,乌干达政府对埃博拉的预防措施同样值得借鉴。埃博拉的宣传册被翻译成当地的斯瓦西里语,“每个家里的墙壁上都贴过。”乔伊称。

在首都坎帕拉的穆拉戈医院,2012年的疫情爆发后成立了埃博拉研究中心,主任是曾在中国医科大学学习过十年的泰特斯医生,“西非因为是第一次遇到埃博拉,所以不知道怎么应对,我们已经经历过很多次。”

南方周末记者在探访卡加迪红十字会时,乔伊从文件柜里翻出一个黑色的文件夹,所有感染者的个人信息和发病记录,均完整地记录在案。

档案记录显示,2012年8月19日的一次会议中,出席人员不仅有专业的国际医疗机构,还有当地监狱长的代表。“是的,如果接触过感染者的人不愿被隔离,我们可以将他们送进被隔离的监狱里。”乔伊说。