合肥四姐妹

张充和

鳳凰網文化綜合 民國閨秀、“最后的才女”張充和當地時間6月17日下午一時(北京時間6月18日凌晨一時)在美國去世,享年102歲。合肥四姐妹成為絕響。

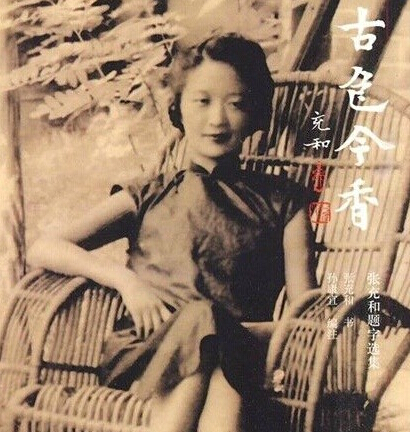

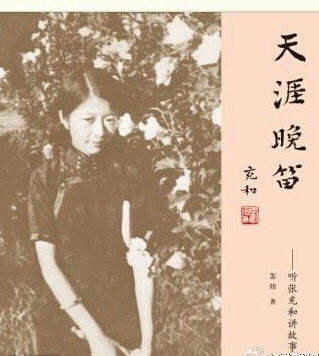

張充和1949年移居美國后,耶魯大學的孫康宜、蘇煒成為她晚年的朋友和研究者記錄者,孫康宜《古色今香:張充和題字選集》《曲人鴻爪:張充和曲人本事》以及蘇煒《天涯晚笛:聽張充和講故事》都是研究張充和的重要資料。鳳凰文化第一時間跨洋連線蘇煒,詢問他有關張充和老人離世的情況,并聽他講了一些老人晚年的故事。

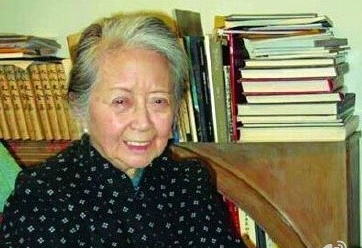

蘇煒老師透露,張充和老人是在安睡中離世的,沒有任何疾病和痛苦,屬于老人家的壽終正寢。這種昏睡狀態已經有一年多的時間了,身邊的人對于老人的過世都做了長期心理準備。她本來就是一個無欲無求的人,不會有多少很大的遺憾、很大的沒完成的心愿。

老人在最后的日子里,清醒時最想唱昆曲,活得相當充實相當愉快。“去年暑假去看她的時候,她就坐起來,還讓小吳拿笛子來吹,她唱了兩句昆曲,但是有點氣若游絲的感覺。她晚期最清醒的部分都是能唱昆曲,高興的時候她會輕輕地唱幾句,小吳給她吹吹笛子,這是我最后一兩次見她。”

充和老人長期躺在床上,還能時常翻看朋友們寫自己的書。“我跟孫康宜老師最溫馨的一個回憶就是,我們寫她的那三本書,相當一段時間,張充和老人都把這三本書放在她的被窩里。因為她長期躺在床上,不時地拿出這本看看,不時拿出那本看看,那書都磨得很舊很破,最后這三本書一直在她的被窩里陪著她,這是我們兩個人感到最安慰的一個記憶影像。”

蘇煒得知張充和去世的消息以后,還提筆寫下一首七律,當作對老人的送行。蘇老師將詩作獨家授權鳳凰文化,與所有喜愛張充和老人的讀者共懷哀思。

送充和老人遠行

蘇煒

未論相知未忘年,尊師舉盞雪光前。*

心寧清鏡磨悠歲,水靜琴歌澈曉天。

素月冰華淡淡抹,綸巾水袖低低旋。

飄然一別煙雨散,醉墨癡詩是前緣。**

二0一五年六月一七聞訊夜記

注:

*曾有小文《張門立雪》、《古墨緣》記寫攜洋學生隨充和老人習字學詩并同賞古墨事。

**套借蘇軾《鵲橋仙》句意:“相逢一醉是前緣,風雨散、飄然何處。”

民國最后一位才女

張充和,1914年生于上海,祖籍合肥,為淮軍主將、兩廣總督署直隸總督張樹聲的曾孫女,蘇州教育家張武齡的四女。在父親的影響下,四姐妹個個蘭心蕙質、才華橫溢,公數充和為最。弟弟們多是出自北大、清華的學者、藝術家。張充和在1949年隨夫君赴美后,50多年來,在哈佛、耶魯等20多所大學執教,傳授書法和昆曲,為弘揚中華傳統文化默默地耕耘了一生。

葉圣陶曾說:“九如巷張家的四個才女,誰娶了她們都會幸福一輩子。”這四個才貌雙全的女子便是張元和、張允和、張兆和、張充和。在蘇州園林中長大的閨秀經歷著從傳統到現代的歷史蛻變,詩情畫意的生活與錯綜復雜的命運不亞于宋氏三姐妹。大姐元和,喜愛文學,情系昆曲名家顧傳玠;二姐允和與語言學家周有光結為伉儷;三姐兆和因為作家沈從文的追求而名聲在外;四妹充和,工詩詞,擅書法,成為傅漢思的夫人。她們的絕代風華牽動著人們對那個時代的想象。

“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”張充和一生低調,為人謙和,淡泊名利。她曾戲說,她對自己的作品就像隨地吐痰,無刻意留存。誰有興趣誰收藏,誰想發表誰發表,“一切隨緣”。出于敬重,大家都喚張充和為“張先生”。稍稍熟悉民國掌故的人都會知道,這是一個連綴著許多雅致、浪漫、歌哭故事的名字,在許多仰慕者聽來,更仿佛是一個從古畫綾緞上走下來的名字。她是已故耶魯東亞系名教授傅漢斯(HansH.Frankel)的夫人,當今世界碩果僅存的書法、昆曲、詩詞大家。自張愛玲、冰心相繼凋零、宋美齡隨之辭世以后,人們最常冠于她頭上的稱謂是——“民國最后一位才女”。因為大作家沈從文的夫人張兆和是她的親姐姐,她的名字常常會跟沈從文聯系在一起——今天湘西鳳凰沈從文墓地的墓志題銘,就是出自她的手筆。

她是民國時代重慶、昆明著名的“張家四姐妹”之一,集聰慧、秀美、才識于一身,是陳寅恪、金岳霖、胡適之、張大千、沈尹默、章士釗、卞之琳等等一代宗師的同時代好友兼詩友。她在書法、昆曲、詩詞方面的造詣,早在三十年代就曾在北大開班講授,享譽一時。她的書法各體皆備,一筆娟秀端凝的小楷,結體沉熟,骨力深蘊,尤為世人所重,被譽為“當代小楷第一人”。在各種出版的昆曲圖錄里,她的名字是和俞振飛、梅蘭芳這些一代大師的名字連在一起的。1943年在重慶粉墨登臺的一曲昆曲《游園驚夢》,曾轟動大后方的杏壇文苑,章士釗、沈尹默等人紛紛賦詩唱和,成為抗戰年間一件文化盛事。

少年經歷

與三個姐姐所不同的是,張充和在她只有11個月時便過繼給二房的奶奶當孫女。養祖母對小充和溺愛有加,自任啟蒙老師,言傳身教大家閨秀的風范。養祖母還花重金延請吳昌碩的高足、考古學家朱謨欽為塾師,悉心栽培她,還另請舉人左先生專教她吟詩填詞。張充和天資聰穎,悟性甚高,4歲會背詩,6歲識字,能誦《三字經》、《千字文》。充和如是10年,閉門苦讀《史記》、《漢書》、《左傳》、《詩經》等典籍。充和晚年一直銘感這兩位恩師為她奠定了國學的功底。受佛教徒養祖母的影響,充和幼時極富同情心。

1930年養祖母告別人世后,16歲的充和“歸宗”回到蘇州,承歡在父親的膝下,在父親創辦的樂益女校上學,與姐妹們共同生活。四姐妹自辦起文學社團水社,弟弟們和鄰居小朋友辦了個九如社(家住九如巷)。姐弟們結伴郊游、騎自行車、賽球。充和長期生活在閉塞的合肥,不懂玩球規則,只能當個守門員。父親是位昆曲迷,常請曲家到家中教女兒們拍曲,四姐妹成立了幔亭曲社。充和也漸漸愛上并癡迷起昆曲來,還常與大姐元和在《驚夢》中唱對手戲。

民國閨秀

1933年,沈從文與三姐兆和在北京結婚,充和去參加婚禮,隨后就一直居京。家里人勸她考大學,她也想不妨一試,于是就到北大旁聽。當時北大入學考試要考國文、史地、數學和英文。充和見到數學就頭大,她在16歲前根本就不知道什么叫幾何、代數。她干脆放棄,把復習的精力全用在其他三科上。第二年臨考的那天,家人為她備好圓規、三角尺等作圖工具。她說“沒用”,因為她連題目都看不懂。數學當然得了零分。但她的國文考了滿分,尤其是作文《我的中學生活》寫得文采飛揚,受到閱卷老師的激賞(充和后來說,作文是她面壁虛構的)。試務委員會資深評委(有人指為胡適,他時為中文系主任——筆者注)希望錄取這名優異生。然錄取規則明文規定,凡有一科為零分者不予錄取。試務委員會向閱數學卷老師施壓,希望網開一面(通融一下)給幾分。那閱卷先生不吃硬,復判后,仍給零分。試務委員會愛才心切,不得已“破格錄取”了她。當時北京報紙在大學新聞欄報道此事,不過說該生名“張旋”——那是充和有意用的假名,連她的中學文憑也是假的,是弟弟宗和托在寧夏當中學校長的朋友幫忙出具的。充和此舉一是怕用真名考不取,給張家人丟臉,二是不想讓北大方面知道她與兆和是姐妹,從而聯想到沈從文。沈從文那時已是名作家,她不想沾光,避嫌。那年代北大中文系名師濟濟,主任胡適,教授有錢穆、馮友蘭、聞一多、劉文典等。名師親授,使充和受益良多。即令在北大學習期間,充和仍不舍對昆曲的追求。小她一歲的弟弟宗和在清華讀書,她常去清華,與弟弟一道去聆聽清華的昆曲講座,不時參加曲友們的演出活動,甚而到青島拍曲,自娛自樂,好不自在。但好景不長,三年級時充和患肺結核,不得不休學,她無緣得到北大的學位。康復后,《中央日報》的儲安平留英,正缺人手,充和就到副刊《貢獻》當編輯,寫散文、小品和詩詞,初露才華。

抗戰爆發,充和隨同沈從文一家流寓西南。在昆明,沈從文幫她在教育部屬下教科書編選委員會謀得一份工作。沈從文選小說,朱自清選散文,張充和選散曲。一年后該單位解散,她又在重慶教育部下屬禮樂館工作,整理禮樂。她將整理出來的24篇禮樂用毛筆書寫,首次展示了她的書法藝術。梅貽琦的清華日記里對此多有記載。

張充和端莊、大方又熱情,很有人緣,在人才云集的西南科教界,她廣結師友。在重慶她結識了知名人士章士釗和沈尹默等,相互詩詞唱和,不乏風雅。充和見賢思齊,仰慕沈尹默的書法,正式拜大書家沈尹默為老師,常乘送煤油的卡車到歌樂山沈宅求教。第一次到沈家,沈讓張充和寫幾個字給他看看,沈閱后,以“明人學晉人書”評之。得力于這些名流的親炙,張充和的詩詞創作亦更上層樓。其代表作當數《桃花魚》:

記取武陵溪畔路,春風何限根芽,人間裝點自由他,愿為波底蝶,隨意到天涯。描就春痕無著處,最憐泡影身家。試將飛蓋約殘花,輕綃都是淚,和霧落平沙。

章士釗愛才,贈詩給張充和,把她譽為才女蔡文姬;而戲劇家焦菊隱稱她為當代的李清照。張充和還會丹青,一次畫了幅《仕女圖》。后來這軸“悲喜仕女”還引出一段傳奇故事。

1944年6月4日,張充和到歌樂山拜訪沈尹默,偶得他七絕:“曲弦撥盡情難盡,意足無聲勝有聲。今古悲歡終了了,為誰合眼想平生。”之后,她到上清寺看望戰時水利工程實驗處負責人鄭肇徑(1894—1989,字權伯)先生。他們亦師亦友,都愛好書畫。鄭先生是我國第一個留德學水利的,是著名的水利專家。張充和去時,鄭先生不在辦公室,她便捉摸沈尹默的那首詩,忽來靈感,便借桌上的紙墨欲以此詩意畫一位仕女。她先畫仕女的眼線,再加眉、鼻、口。此時鄭權伯進來,張充和從沒畫過人物,害羞,欲把畫作扔進紙簍。鄭權伯忙止住,展讀詩、畫后,既贊譽沈尹默的詩,又欣賞張充和未完成的《仕女圖》。鄭權伯攤開畫稿,讓充和補畫仕女的身體和琵琶,又“強迫”張充和抄上沈尹默的詩及上下款才作罷。過了些時日,張充和再去玩時,鄭權伯已將畫裱好,把她過去寫的牡丹亭中《拾畫》一段文字也裱上,并請沈尹默、汪東、喬大壯、潘伯鷹題詞。次年,又在畫的綾邊上加上章士釗等人的題詞。鄭權伯將此畫翻拍成照片回贈張充和作紀念。

抗戰勝利后,鄭權伯回南京,將此畫掛在書房中。因張充和于1949年去美,直到1981年他們才開始通信。鄭權伯痛心地告訴張充和,他的《仕女圖》等一大批字畫在“十年動亂”中遭劫,同時希望張充和能將當年他翻拍的《仕女圖》照片,復制一份并在復制的照片上題詞留念。

張充和戀舊,特作小令三首與復制的《仕女圖》一并回贈鄭權伯。1983年張充和到南京,特地拜訪鄭權伯,鄭取出《仕女圖》照片把玩,慨嘆人是物非。1990年左右,《仕女圖》突然出現在蘇州的一次藝術品拍賣會上,恰被充和的侄孫張致元見到,在征得姑奶奶張充和的同意后,不惜重金將此畫競拍到手。這真是社會發生了鬧劇,人間便產生悲劇,而歲月又創造了喜劇。

感情往事

重慶歲月,才貌雙全的張充和尚待字閨中,石榴裙下尾著一批追求者。用情最專最深的當數詩人卞之琳。張充和待人之誠,讓卞之琳誤讀。可張充和無意于他。她感到卞氏人是好人,但“不夠深沉”,故對其總是冷淡、疏遠。“情到深處天尤怨”,詩人太鐘情了。1936年,張充和因病輟學回蘇州休養,詩人回故鄉海門奔喪后去蘇州探視張充和,在張家還住了幾天。1937年,他還把自己的詩作編成《裝飾集》,手抄一冊,題獻給張充和。

充和也用銀粉為詩人抄錄《斷章》等七首詩作。但最終這顆愛情的種子仍舊沒發芽。2005年秋,充和四弟宇和親口對筆者說:“當年在成都,四川大學的幾位熱心教授,給詩人幫腔,定期設宴,邀四姐出席。四姐討厭這些,一氣之下悄悄離家出走。一周后家人從報紙上才知道,原來她獨自一人上了青城山,在為上青宮道院題寫詩作時,正巧被一游山的大名人看到,那大名人要四姐為他寫字,四姐沒有睬他們。‘名人’的隨從中有好事之徒,將此事作為‘要人行蹤’登了報。”宇和又說:“得信后,家里要我去找,那時四姐出走已10天了。我坐在汽車上看到四姐戴個大草帽坐在人力車上,與我擦肩而過。我下來追,四姐見有人來追叫人力車蹬得更快。我請后面騎自行車的人帶口信給四姐,說是弟弟在追她,她才停下來。”然而詩人癡情,直到1955年才成家。80代詩人赴美探親,還專程到充和府上拜訪,將他偶然得到的40年前沈尹默為張充和圈改的詩作手稿送上,還寫了篇深情款款的散文《合璧記趣》。

追求充和的另一位是充和的朋友方云的哥哥。方先生是研究甲骨文和金文的。充和早年在北大上大學時,方先生就常找由頭去拜訪她。充和回憶說:“每次他來,都有意和我一起吃飯或聊天,但因為太害羞,結果總是一事無成。他總是帶著本書,我請他坐,他不坐,請他喝茶,他也不要,就在我的書房里站著讀書,然后告辭。……幾乎不交一語。”充和稱這位不修邊幅的追求者是“書呆子”。充和離開北平后,方致信沈從文嘆息“鳳去臺空”。

1947年,充和已經是位大齡女青年了,在北大教昆曲,寄寓在三姐兆和家。是年9月,緣沈從文介紹與北大西語系外籍教授傅漢思相識。傅氏是世居德國的猶太人,他精通德、法、英、意文學,在加州大學獲得博士學位后,到中國學習中文,從事中國歷史、文學的研究和教學,成了名副其實的漢學家。1948年11月,充和與漢思喜結秦晉,次年1月雙雙赴美定居。

昆曲情緣

充和與漢思先居加州柏克萊,后移居康涅狄格州的北港,傅漢思在耶魯大學教中國詩詞,張充和在該校美術學院教授中國書法和昆曲。張充和戲說她的美國學生把學中國書法當畫畫,但在“畫”中加深了對博大精深的中國傳統文化的了解。張充和還先后在加拿大、法國和港臺的23所大學以及各學術所講授、示范演出昆曲。充和說:最初,在美國宣揚曲事是艱難的,“孤軍作戰,實打實的一個人戰斗。”后來才有語言學家李方桂等人加盟。那時,沒有笛師配合,張充和自己先將笛音錄好,備唱時放送。為了讓昆曲在美國傳下去,她還心傳口授,精心培養自己的幼女傅愛瑪學習昆曲。一開始,小愛瑪對昆曲沒興趣,不想學。女兒愛吃陳皮梅,她就用陳皮梅作“誘餌”,唱一支曲子,給一個陳皮梅,還真的“立竿見影”。充和還教女兒吹笛子。經她的調教,傅愛瑪9歲便登臺演出。有時母女倆同時登臺演“雙簧”,或你唱我吹,或我吹你唱,向美國人宣傳中國傳統文化,趣味無窮。

半個世紀過去了,張充和在北美大學校園播下的昆曲的種子已經萌發。她在耶魯大學教的研究生宣立敦,悟性好,能與張充和同臺演出昆曲《學堂》,贏得滿堂彩。宣立敦在拜訪沈從文時幽默地說:“在臺下,充和是我的老師,在臺上她是我的學生。”逗得沈從文哈哈大笑。張充和的昆曲演出,使美國人對昆曲的優美感到震撼。尤令張充和感到欣慰的是,她有四個高足,在促成昆曲被聯合國科教文組織列為“人類口頭和非物質遺產代表作”一事上,立下了汗馬功勞。

重回中國

1979年她回到闊別30年的故土,之后不間斷地回國訪親問友。在蘇州九如巷老宅的小院中,面對參天的老樹和沉沉的古井尋覓她兒時的夢。1986年,北京舉行紀念湯顯祖逝世370周年演出活動,她與大姐同被政府邀請。她與時齡80的元和同演對手戲《游園驚夢》,還邀詩人卞之琳觀賞。俞平伯先生看了她的演出劇照,說這是“最蘊藉的一張”。

2004年金秋,張充和在北京舉辦旅美60年來的第一次書畫展。她那信手點染的仿古山水和自做詩,令人反復玩味,那雋秀的隸書對聯,質樸中透出嫻雅和大氣,那昆曲工尺譜朱黑相間,饒有意趣,尤其是84歲高齡時臨唐代書家孫過庭的《書譜》第一百通長卷,形神兼備,令人嘆止。

大家閨秀的張充和,本色是詩人,她的中英文詩集《桃花魚》是代表作,其詩詞由丈夫傅漢思親譯,堪稱伉儷合作的佳構。

張充和特別愛穿旗袍,家中衣櫥里掛得最多的是色彩、長短各異的旗袍。2004年10月與蘇州曲社的曲友們歡聚時,90歲的她面容清秀,舉止優雅,身著一襲絳紅色的絲絨旗袍,肩披一方黑色的披肩,儀態萬方地依在雕花欄桿旁,一亮嗓子,博得臺下掌聲一片。有人驚嘆:這是活脫脫的最后的大家閨秀。