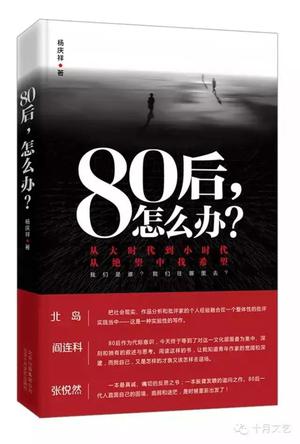

80后,怎么办? 杨庆祥 / 北京十月文艺出版社 / 2015

专题:80后,怎么办——阎连科、杨庆祥、张悦然对谈80后的困境与出路

“大量的80后都在文化行业,但我们在这一块没有做出应该做出的成绩。”在人民大学对面的茶室见到杨庆祥,他显得比实际年纪还要年轻一点。新书《80后,怎么办?》刚由北京十月文艺出版社出版,对一代人做文化社会学考察,对杨庆祥来说是超出专业领域的工作。他做得不错。

《80后,怎么办?》的初稿文章写于2011-2012年。2013年《天涯》第6期发表了它的删节版,题目改为《希望我们可以找到那条路》。由于受到北岛、李陀的赞赏,文章旋即又以原标题在《今天》2013年秋季号上全文刊出。

这次发表引来了知识界的关注。阎连科说:“我在香港科技大学读到杨庆祥的《80后,怎么办》,非常激动,就像毛泽东那一代人读到《中国农民调查报告》一样。”杨庆祥把80后定义为“失败的一代”,历史虚无主义、虚假的抵抗、小资产阶级之梦是这一代人的关键词,包括阎连科、钱理群在内的诸多学者、作家以及普通读者纷纷撰文回应。因为反响颇为热烈,《今天》杂志社与人民大学文艺思潮研究所联合召开专题讨论会,《研讨纪要》发表于《今天》103期。

然而,“理性的东西特别容易在自己的逻辑里打圈,我特别警惕这一点。”杨庆祥说。作为一位文化研究学者,他意识到在自己的理论框架之外,可能还存在着不同的思想情态、生存方式。早在2006年,杨庆祥就曾有在东莞做社会调查和农民工同住3个月的经历。2014年4月,他再次来到东莞,采访农民工、私企老板、国企员工,从不同层面抽取有代表性的80后普通青年样本。五个真实细致的访谈,为理论增加了生活的热度。

很明显,这是一本直言和冒犯之书,早在《今天》刊发时就已引起一些质疑和争论。杨庆祥说:“我没有想为我们这一代人代言。”这些调查和写作只是他理解80后这一代人的方式。就像阎连科建议的那样,这本书“你可以看完骂它,撕掉它,但你一定要知道它在说什么。” 它反思的是一个时代。

“幸存的一代”?“失败的一代”?

南都:在我看来,《80后,怎么办?》这本书是由一位80后的批评家、学者对80后群体做的一次文化社会学的考察。你最近在新书发布会上说80后是失败的一代,为什么这么讲?

杨庆祥:我这本书写了将近四年,有很多想法。我有一次课堂上说起80后的时候,把80后叫做“幸存的一代”。当时我是在讲莫言的小说《蛙》,讲到计划生育。我们这一代是最早受到计划生育这个国策影响的,这意味着我们的出生本来就是一个偶然的选择。当时的强制打胎是非常残酷的,我亲身经历过很多这些事情。莫言写的都是真实的,如果哪家的孩子不打掉,就用拖拉机把那家人的房子一拉,房子就倒了。我小舅舅为了生一个儿子在外面躲藏了3、4年之久,在农村这叫“躲计划生育”。每个村有很多这种情况的人,一到过年村干部就到处抓,因为农村的习俗是过年要回家嘛。从计划生育或者出生的角度看,我把80后叫做“幸存的一代”。

阎连科老师也提到一个说法,我觉得很有意思。他说,和50、60、70后相比,80后这一代人是第一代接受过完整的学校教育的人,幼儿园、小学、初中、高中、大学、硕士、博士。所以他们的知识储备和知识视野是非常开阔和完整的,这是个优点。但同时,由于他们接受过完整的学校教育,在某种意义上他们也被规训得最厉害。

到了2015年,80后最大的35岁,最年轻的也有26岁,我觉得目前看来这是“失败的一代”。这样说是有历史前提的。本来,无论是从我们的社会规划,还是从我们父辈的规划,还是从我们个人的自我规划来看,大家都以为80后会是叛逆、独立,能够创造出新文化和新社会的一代。2004年左右,韩寒、春树登上亚洲周刊,国外也是这么期待我们的。我们认为长大就要成为科学家,文学家,最基本的也要做到“五讲四美三热爱”,我们这一代理想主义的东西还是有很多的。但是我们一到成年,进入社会,立即就全面溃败。相对于我们以前的规划而言,我们没有完成。所以我这里说的失败,并非指的是世俗意义上的“不成功”,而指的是思想文化上没有提供新的异质性的东西。我希望这个失败是暂时的。我写这本书,就是希望大家重新思考这个问题。张悦然有一句话特别真诚,她说我们应该重新出发。春树以前也被视为叛逆和独立的代表,她跟我不熟,但她在网上看了这本书的一部分,非常激动,给我发了很长时间微信。她说这本书非常及时,她这几年一直处在迷茫之中,不知道下一步该怎么走。她说迫不及待地想读到这本书,找到对话的方式,然后重新出发,重新去面对这个世界。

南都:这种“失败”的状态,应该也有外在的因由,不仅仅是80后自身造成的?

杨庆祥:是的,这是一个综合的结果,是内外交困造成的。80后目前基本上处于一个身心俱疲的阶段。这一代人对中国的社会转型没有做好充分的准备,不仅是80后没有做好准备,50、60后也没有做好准备。但他们的不同在于,他们在社会转型之前已经占有了一部分资源,所以过得相对轻松一些。80后恰恰在这个过程中完全处于一个不利的位置,同时也没有找到有效的方式去应对。

从教育的角度看,80后的视野和精神空间是非常开阔的。但从物质的角度看,给这一代人的空间是非常狭窄的。这之间形成了巨大的对比和压抑。一方面你知道一个人应该过有尊严的生活,另一方面你又不得不蜗居在各大城市里。这是巨大的落差。相对前辈来说这是完全不同的。前辈一直在吃苦,他们觉得生活就应该是这样。而我们认为生活不应该是这样,我们却在这样生活。

中国社会巨大的贫富分化和阶级分化是最近十年的事。50后吃的苦比我们多多了,但是当时大家都在吃苦,没有谁过得特别好。但现在不是。一个富二代、官二代和一个普通青年的对比太明显了。痛苦是因为对比产生的,当然思考也是因为这种社会的巨大撕裂而产生的。

南都:最近热播的《小时代》,基本上就是在围绕富二代叙事。为什么描写豪门子弟的文学能吸引那么多读者和观众?

杨庆祥:在郭敬明的《小时代》系列里,至少有一个富二代的潜在模式。几个主角里肯定有一到两个是出身豪门。在《小时代1》里,开个宝马都不算什么。他们都是在校学生,如果看一下他们的社交方式,那基本上是豪门式的社交方式,开各种party,这在普通大学生或普通青年的生活里是没有的。

中国这三十年的价值观已经发生了偏离。绝大部分人认为成功就是权贵式的成功,有钱,有权利,占有巨大的社会资源。不认为成功是一个人在一定程度上完成了自己。比如一个写作者写出好的小说,一个手艺人做出一件好的作品,这也是一种成功。但现在我们的社会上,一种成功在不停地挤压另一种成功的空间。因为每一个人都不断地寻求社会认同,所以每个人都往权贵式的成功上靠。

南都:所以郭敬明其实是主流价值观的代表。

杨庆祥:正因为郭敬明代表了大部分人的价值观,所以他才有那么高的票房。郭敬明和韩寒就是一体两面,他们两个是一样的人。我倒是不太愿意过多地谈论韩寒和郭敬明。当然绕不开他们,但他们其实和我处在完全不同的阶层。他们的逻辑和我也完全不一样。他们完全沉浸在马太效应里乐此不疲,他们在这一方面成功了,又可以把这个成功转移到另一方面,在那里面获得更多的利润。包括韩寒、郭敬明去拍电影,这是非常糟糕的文化生产方式。因为他在那个领域里是完全无知的,但是中国的文化现在糟糕就在这个地方,只要在某个领域成功,那就可以通吃,这叫“粉丝经济”。而真正有志于这个领域,并且非常懂行的人的空间却越来越小。

“应该在文化上有所作为”

南都:这本书里谈到了80后的“小资产阶级化”,请解释下“小资产阶级”这个概念?

杨庆祥:我们现在很少从阶级的层面去分析问题,因为我们更乐意讲普遍人性。有个财经作者吴晓波,他说中国已经是一个有阶级的社会,我同意他的观点。其实大家都了解这一点,可无论是官方的意识形态,还是媒体,都不愿意去触碰这个话题,不愿意从政治经济学的角度去分析“阶级”,个中原因不明。

但现在已经是阶级非常明显的社会。从政治经济学的角度,我把我们这一代人定义为“小资产阶级”。什么是“小资产阶级”呢,经济上大概自足,但是也就只能自足。所以到了35、40岁的时候,你会发现这种经济上的自足非常危险,因为你只能满足自己的需要。到了一定的年龄,你发现上有老人,下有小孩,你有很多责任要承担,而你的经济其实是非常困窘的。有人说80后是中坚阶层,但我认为是中而不坚。因此导致了80后的压抑。

政治和经济两块的资源非常集中,不会随便让人去占领的,那是有高压线的。唯一可以自主的是文化。不仅仅是80后,更年轻的一代人,更有抵抗力的一代人,其实应该在文化上有所作为。哪怕是在最严酷的环境里。你看拉丁美洲、19世纪的俄罗斯,环境多严酷,但他们创造出了特别伟大的文化,有抵抗的文化。马尔克斯、波拉尼奥,俄罗斯的那一批伟大的作家就更不用说了。其实80后或更年轻的一代人本来可以在这一块有所作为的。大量的80后都在文化行业,现在80后是各大媒体主要的从业者,但是我们在这一块没有做出应该做出的成绩。其实我们应该争取文化上的自主权或文化上更多的发言权,创造更多的话语空间。

南都:现在的话语空间都属于公共知识分子。

杨庆祥:对,公知里面也没有太多80后的声音,除了韩寒曾被塑造出来一段时间。

落实到很具体的一点,更年轻的一代人没有拍出好电影,没有写出好小说,连这个都做不到。写好小说没人去管你吧,但真正特别优秀的作品还没有写出来。歌德写《少年维特的烦恼》才20多岁,中国五四那一代人,巴金写《家》的时候也才20多岁。80后一代现在都快40了。当时新概念最早出来的那一批人很多都已经不写作了,一窝蜂地服从于现实的成功的规则,商业的逻辑。一言以蔽之,很多人都变成了商人。因为中国现在整个就是商业逻辑,大家都疯了一样地去挣钱。

南都:但是80后可能还是有一批自觉严肃的写作者,只是还没有浮出水面。

杨庆祥:当然,所以我说失败是暂时的。但是也可能就这样湮灭了。

南都:你本人是一位文学批评家,在你看到的80或85后的作家那里,有没有让人耳目一新的东西?

杨庆祥:耳目一新的东西当然也有一些,但特别少,80后当初横空出世的时候那种质地,那种特别新鲜的生命体验,越来越少。这也是让我特别失望的,从青春期特别叛逆的书写里,没有形成一种更开阔的,异质性的文化,而是迅速被同化,变得像一帮老帮菜。有创造性的、与众不同的东西太少了。

“我能否发现一种新的工人阶级意识?”

南都:写完这本书前半部分之后为什么还要补充做一系列采访?

杨庆祥:因为我这本书前半部分都是理性分析,而理性的东西很容易在自己的逻辑里打圈圈,我特别警惕这一点。我在这里自说自话,好像论证起来特别严密,但可能有更特殊的情态、情绪、生存方式,不在我的视野和理论框架之内。套用歌德那句话:“理论是灰色的,生命之树常青”。生命在不同的地区、文化和阶层里是特别鲜活的。我想做一些个案的对话和采访,展示一个多声部的东西。

这本书后面列了五个访谈。后来他们说,第五个访谈和整个书的基调特别不协调。因为前面的访谈都很压抑,受访者都对目前的生存状态不是很满意。第五个访谈的对象恰恰是个国企员工,生活一直很顺利,他现在还信仰共产主义,他觉得活得非常幸福,世界非常美好。我采访到他的时候其实蛮兴奋的,居然有人这么想。如果所有人都很苦,那也没意思了。这恰恰说明了80后非常丰富,他肯定也代表了一部分人的想法。

南都:在访谈里有没有让你印象特别深刻的事?有没有超出你理论框架之外的发现?

杨庆祥:印象深刻的事很多,其中有一个东莞的私企老板,他现在已经是“成功人士”了,有工厂,有电商公司,员工三四十个人。我对他的经历特别吃惊。以前他在东莞打工的时候,经常被东莞的治安队各种羞辱,羞辱的目的就是为了从他身上敲诈一点钱。所以他说,他特别感谢孙志刚事件,如果没有孙志刚事件,这种惨案还会持续发生。让我震惊的是,我的同代人里面还有人受到过这样多的侮辱和损害。如果放在我身上,我会觉得特别愤怒。但是他平静地接受一切,最后他变成了一个小小的成功者。

当他成为了成功人士之后,他依然认为自己是一个失败的弱势群体。这就是中国社会结构的问题,他现在已经是老板了,为什么还是认为自己是弱势群体?因为生意越来越大,他要去跟各种部门打交道,在这个过程里,他觉得自己是弱势群体。他跟工人打交道的时候,他也觉得自己是弱势群体。我们都认为一个小老板就可以掌控工人了,但工人也不听话,不上进,你还得给他交各种保险,从他的角度看,他觉得老板是弱势的。如果不交保险,工商部门就要查他罚他。

南都:你提到东莞的打工工人,为什么要去采访他们?你在那里看到了什么?他们的生活是怎么样的?

杨庆祥:我有两次去东莞的经验。一次是2006年,一次是2014年。2006年去的时候,我住在我朋友那里,他是个农民工,我的吃住和日常生活都跟他一模一样。他的工资也很少,当时几百块,还经常被克扣,所以经常断粮。他去买一大瓶辣椒酱,焖点米饭,我俩就着辣椒酱吃米饭。吃一次十块钱一份的快餐就觉得是加餐了。他上工我就跟他一块去工厂。他们做的劳动都是很简单的工作,比如搬运、分拣,东莞很多工厂是家庭小作坊式的。下了工就在网吧、迪厅里瞎逛。

我感觉他们的生活状况非常糟糕,虽然现在已有所改善。睡大通铺,吃的很简单,没有固定的休息时间,没有基本的劳动保护。我印象特别深的是,一个做手工艺品的工厂,工人很多,手工艺品切割陶瓷,到处都是灰尘,但没有一个工人戴口罩,粉尘全部吸进肺里去。我当时问老板,老板说,他们不需要口罩啊,叫他们戴他们不愿意戴。他们没有基本的劳动保护意识,因为他们都挣扎在最基本的生存线上,觉得有工资发就可以了,没有想更多。

所以我后来追问自己,为什么要去做东莞工人的采访?我这本书里有一章是专门写东莞农民工的,叫《沉默的复数》,我想在这些工人里,我能否发现一种新的工人阶级,一种新的主体性。当然很遗憾我没有找到。

“我没想为这一代人代言”

南都:你对80后做了广泛的抽样调查,也做了细致的访谈。有没有询问过50后或60后,他们怎么看80后这一代?

杨庆祥:我没有询问过50后、60后对80后的意见,但我在这本书里讨论过他们。50后,不管是被动还是主动,他们都参与了大历史,所以他们有强烈的历史参与意识。80后基本上是50后的儿子,父辈和我们的关系是非常微妙的。

但我并不特别赞同这样去划分代际。在整个的代际划分里,从50到90,只有80后是真的有自己的文化内涵,可以拿来做充分讨论的代际。如果去考证“代际”在中国的社会学起源,是因为先有了80后,才往前推,有了70后,60后,50后,往后推有了90后和00后。从社会学角度看,80后是一个最有原创力的代际,同时它也携带了最丰富的社会学、历史学和文化学的涵义。其他的代际当然也有,但没有80后如此地典型,和改革开放、全球资本化、计划生育如此紧密地结合在一起。比如,独生子女,在这几个代际里80后是最典型的。

南都:现在有个奇怪的现象,虽然政府开放了二孩政策,但是很多80后不愿意生第二个孩子。

杨庆祥:我也不愿意生。这里面有非常现实的考虑,甚至有点政治经济学原因。我养孩子很有可能再一次成为被剥削者,我为什么要生这么多孩子出来让别人剥削呢?为什么突然放宽二孩政策,因为人口红利没有了,劳动力不足,卖不出房子。所以又要生一批人出来去做工人,然后去创造财富。但财富去了哪里呢?

南都:这本书的前半部分最早在《今天》发表之后,也有一些争议,有的人问你凭什么代表80后?你怎么弥合个体的80后和整体的80后的关系?

杨庆祥:的确,很多人说你能不能代表80后?你凭什么给我们这一代人代言?你的个人经验和判断能不能代表这个群体?

我的回答是,我没有想为我们这一代人代言,我只是想从我个人的角度,结合这样一个社会现实状况来作陈述,实际上是我理解这一代人的方式。当然,任何一个人文社会学科都必须在我和我们之间做个勾连,这就是这本书写作的难度,怎样把这两者勾连起来,这之间的关系应该是非常内在的,而不是硬拉上去的。

南都:你在书里提到了1980年的“潘晓讨论”,当时的论题是“人生的路为什么越走越窄?”《80后,怎么办》出版之后,你是否也希望引发类似争论?

杨庆祥:这本书出来之后,很多人看了说,其实不仅是80后怎么办,70后、60后,都面临怎么办的问题。我希望通过这个问题的提出,有很多人会跟进讨论。能否讨论起来,在于是否有更多的媒体和更多的人参与。

当年潘晓讨论只是一封3000多字的读者来信,它借助《中国青年》杂志这个平台,信发出去之后,仅仅读者来信就有几千封。《中国青年》的增订量飙升,当时讨论很热烈,很多知识分子介入,普通人也介入。当时有一个普遍的“前文革”的历史环境,大家对于人文这一块特别热情,他们觉得,应该去追求人生的意义,人生应该有一个远景,一个规划。当潘晓问“人生的路为什么越走越窄?”的时候,其实有一个前提,就是人生的路应该是有意义的,有精神追求的,而不仅仅是被物质困扰。今天“80后怎么办”这个话题已经置于不同的历史语境中,我们可能已经放弃了某些基本的价值尺度,所以能否讨论开来还是个未知数。