鳳凰文化訊(肅慎貓/編譯 馮婧/報道) 自10月中旬的諾獎頒給搖滾歌手鮑勃·迪倫開始,全世界進入了文學獎時間。10月25日晚,定居紐約的美國黑人作家保羅·比第(Paul Beatty) 憑借《出賣》(The Sellout)一書獲得2016年英國布克獎;巴黎時間11月3日,摩洛哥裔法國作家蕾拉·斯利馬尼(Leila Slimani)的作品《甜蜜的歌》(Chanson douce)獲得今年的龔古爾獎。三個獎項的理念和側重點有所不同,諾獎頒發給作家本人,對于作品的題材也沒有限制,近年來愈來愈向“終身成就獎”與“類型文學獎”靠攏,而布克獎與龔古爾獎則頒發給作品,其中布克獎只針對英文作品,龔古爾獎只針對法語作品,並且必須是在當年出版。

蕾拉·斯利馬尼

《甜蜜的歌》為摩洛哥美女作家蕾拉的第二本書,由伽利瑪出版社(Gallimard)出版。蕾拉是112年以來,第12位獲得龔古爾獎的女性作家,龔古爾獎此次頒給80后作家,對青年寫作者來說無疑也是一種鼓舞。

“我想把這本書獻給我的父母:獻給我那十多年前就去世了的父親,獻給我那今早剛剛從摩洛哥坐飛機趕過來的母親,因為她今天凌晨四點鐘有一種預感(我會獲獎),而我的母親總是很相信她的預感,所以她來了巴黎,她才剛剛到這兒半個小時,結果就是這樣(我獲獎了)。我的父母教會了我熱愛文學寫作,熱愛自由,他們總是對我說我一定能行。其實我對這個(《甜蜜的歌》)題材一直非常感興趣,因為這個社會並沒有給女性提供適宜的工作環境,也就是說,很多人都會說很多政治正確的話,比如‘這很好啊,當然啦,女性應該去工作’之類的。可是實際上,除了這些漂亮話之外,這個社會並沒有為女性准備什麼,所以到了最后,問題卻落回到了女性自己身上,我們問她們‘你想工作嗎?’結果就是:‘你想工作…那自己想辦法啊…’。”

——蕾拉·斯利馬尼(Leïla Slimani),2016年龔古爾獎獲得者,獲獎感言

蕾拉·斯利馬尼是誰?

蕾拉·斯利馬尼,摩洛哥裔法國作家、記者

“她是一位年輕的女性,很有才華,所以頒獎給她完全徹底地貫徹了龔古爾獎的精神……《甜蜜的歌》講述的是一個發生在一間中產階級的公寓之中、關于如何佔有孩子們的愛的、充滿階級矛盾的故事。”

——貝爾納·皮翁(Bernard Pivot),龔古爾學會負責人

蕾拉·斯利馬尼出生于摩洛哥的一個富裕家庭,具有摩洛哥和法國的雙重國籍,斯利馬尼說,她的家庭就好像一個“被保護得很好的溫室,與摩洛哥社會的其他部分相比有些邊緣化”。蕾拉的父親是一位銀行家,早年在法國學習,1970年代回到祖國成為國務秘書,隨后出任一家銀行的領導人,直到一樁金融丑聞被披露,他黯然下台。蕾拉的母親有一半阿爾薩斯血統一半阿爾及利亞血統,她是摩洛哥最早的一批女性醫生之一。蕾拉在摩洛哥讀完了高中,因為她的父母在家說法語,所以她的阿拉伯語說的並不太好,蕾拉的父母思想比較“進步”:“我的父母總是對我和我的姐妹們說,我們的身體是屬于我們自己的,我們可以按照自己的意志來支配。

然而,在摩洛哥,我們卻沒有權利和一位男性一起散個步什麼的。這很奇怪吧。”所以,隨着蕾拉逐漸長大,她發現在摩洛哥的生活並不愉快:“在這個國度,女性不得不生活在永久的謊言之下……我不想因為自己在街上穿了一條裙子而感到害怕,也不想因為單獨乘坐出租車或者在齋月里抽了一根煙而感到恐慌。”

因此,17歲那年,蕾拉離開了摩洛哥,來到巴黎讀預科,那個時候她的理想是成為一名精神病醫生:“那段時間很艱難。我並沒有意識到自己將要面對怎樣的孤獨。我記得在那個時候,我可能好幾周都不和人說話,除了在課堂上。巴黎人習慣在傍晚一起喝杯咖啡,然后各回各家,各吃各飯。這在摩洛哥是不可想象的,在摩洛哥,我們會邀請那些獨身的人們來家里吃飯。回想起來,我在巴黎的第一個冬天簡直是遙遙無止境,我花了好幾年的時間才交上了朋友。”

后來,蕾拉又考慮自己要不要拍電影,當時她和一位摩洛哥裔女性電影人合作,並且去上了電影學的課,隨后她意識到自己並沒有什麼演戲的天賦。之后她進入了商學院,並得到了一個在報社實習的機會,最后她終于成為了一名記者,隨后加入媒體《青年非洲》(Jeune Afrique)。她發現記者這個行業既艱苦又耗時:“我總是感覺自己做的不夠多不夠好。這是一份讓你不能夠好好老去的工作。”

蕾拉的丈夫是一位銀行家,2011年蕾拉做了媽媽,2012年,她從《青年非洲》辭職,專職寫作,偶爾也為其他報社撰稿:“我知道在我的背后一直會有譏諷的嘲笑聲,他們會說:她老公很會賺錢,足夠養家,她辭職說是要當作家,不過是裝模作樣的掩蓋自己被老公養的事實罷了。”

但最后,蕾拉還是成功了,她的第二部小說《甜蜜的歌》在2016年8月剛剛問世,很快就成為了暢銷書,並在同年11月拿下了龔古爾獎,也許從某種程度上來說,蕾拉的人生是值得羨慕的:父母開明,原生家庭條件優渥,婚姻家庭生活完滿幸福,寫作才華有如天賦……蕾拉從來沒有否認過這些,也正因為“衣食無憂”,蕾拉才能夠將注意力放在探索女性的精神世界與女性在社會中的尷尬位置之上,從這一角度來說,她從未放棄以自己的筆墨書寫屬于她的社會責任感。

《甜蜜的歌》寫了什麼?

“這個故事的靈感其實來自于我的個人經歷,因為我自己在孩提時代也有過保姆。那時候我大概才七八歲,但是我對于保姆們在家庭中的奇怪‘位置’已經很敏感了。她們都是女性,孩子們愛她們,像是媽媽,也像是陌生人。我總是會因為她們艱難的處境而感到難過,有的時候她們甚至會經歷一些屈辱……當我來到巴黎的時候我發現了一些‘新型的保姆’,我覺得她們可以成為非常浪漫的小說人物。”

——蕾拉·斯利馬尼(Leïla Slimani),2016年龔古爾獎獲得者,獲獎感言

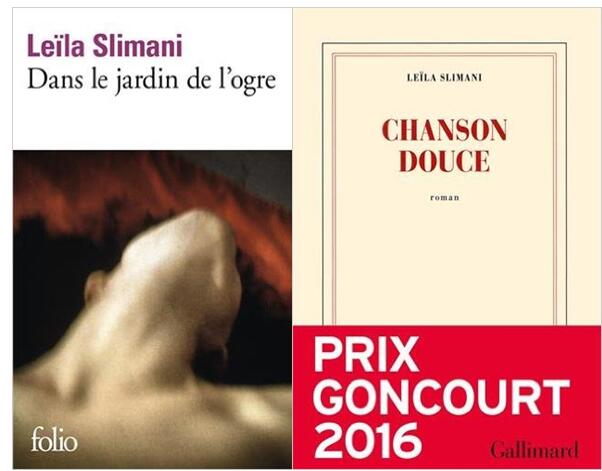

左:蕾拉·斯利馬尼第一部小說《食人魔的花園》;右:第二部小說《甜蜜的歌》

蕾拉的“作家”經歷看上去還很短暫,《甜蜜的歌》也不過是她出版的第二部小說而已。

她的第一步小說《食人魔的花園》的靈感產生于2011年,那時她剛剛做了媽媽,一邊照顧兒子,一邊在家里看電視,時值“DSK事件”爆發——DSK是法國經濟學家、律师、政治家多米尼克·斯特勞斯-卡恩名字的縮寫,2011年5月他涉嫌在紐約市的一家飯店侵害一名女性服務生,之后企圖逃回法國,在機場被捕,美國警方以性侵害、非法監禁、強暴未遂等罪名起訴。同年7月,事件出現逆轉,檢查方發現該女服務生在性侵犯指控和個人經歷的細節上一再說謊,除了服務員的身份之外,她還是一名暗娼,在“被性侵” 之后,還從容地整理了兩間套房, “性侵案” 發生28小時候,她告訴她在監獄里的男友說: “別擔心,這家伙很有錢,我知道我在做什麼。” 受到這個案件的啟發,蕾拉決定寫一個關于女性“性錯亂”的故事。她寫了幾章然后寄給她之前在寫作培訓班上認識的一位編輯,編輯建議她“不要關心你的人物在想什麼,要關心她們做了什麼。”2014年,蕾拉的首部小說《食人魔的花園》終于出版了。這個故事非常的大膽狂野,主人公是一位女性記者,慵懶,求偶狂,“討厭必須工作這樣的想法”。小說內容真真假假,混合了虛構與自傳的成分:“在寫這部小說的時候,我沒想到它能出版。當我知道它要出版的時候,我就開始想我的同事們會怎麼看這個故事。這很復雜,畢竟我寫了報社內部的性關系。”最終,小說在《青年非洲》內部得到了廣泛的傳閱,蕾拉的一位同事說:“我們都覺得很好笑,當然並不是惡意的那種,只是因為我們好像發現了蕾拉不為人知的隱藏人生一樣。蕾拉的主編說,最讓我們吃驚的是這本書展現的陰暗面,沒想到它展現出如此令人震驚的絕望感。”

蕾拉稱自己為“興趣廣泛的閱讀者”,有一天她讀到了這樣的一個故事,一位波多黎各裔的保姆殺死了她看護的孩子,而且從未解釋她為何要這樣做。于是蕾拉把這個故事搬到了巴黎——這就是《甜蜜的歌》的由來。在書中她描寫了法國中產階級家庭與階級矛盾之間的關系,展現了晦暗不明的、人性的瘋狂,還在書中插入了她自己的兒時回憶:“我從小在摩洛哥長大,在那個國度還存在住家保姆這樣的職業,也有那些在你家里工作和居住的人們。這種關系有時候讓人覺得很親密,有時候又讓人覺得很陌生,我經常思考這種落差。我經常能夠看見那些令人傷心的情景。我想要探索這片可以被稱為‘羞辱’的土壤,當然這並不是說這是一種為謀殺開脫的借口——我覺得不是。”蕾拉的文筆犀利尖刻,《甜蜜的歌》成功地塑造了一對年輕的中產階級夫婦和一位神秘有魅力的保姆形象,蕾拉用冷漠的筆觸描繪了我們這個時代的愛與教育,金錢與支配權之間的關系,以及階級或者文化層面上的偏見,翻開這本書,一股冷峻黑暗的氣息立刻撲面而來——這是典型的蕾拉風格。

在蕾拉小得時候,她的父親總是給她讀《一千零一夜》,因此她對這本書的印象非常深刻:“這是一本從來沒有被人們好好理解的書,我們總是反復地閱讀故事本身,卻掩蓋了其他。但是其實總是會有新的寓言等待我們去發掘,在新的時代背景,或者不同的地點,不同的閱讀心情之下,我們會發現這些老的故事有着新的內涵”。在蕾拉的寫作生涯中,對她影響最大的作家是契訶夫,因為他“熱愛筆下的人物”,“從不對筆下的人物點評判斷”;蕾拉喜愛的作家還有茨威格,她20多歲的時候,曾經在東歐,沿着維也納-布拉格-布達佩斯走了一條向茨威格致敬的“朝聖之路”;米蘭·昆德拉也是蕾拉鐘愛的作家,她在自己的首部小說《食人魔的花園》中引用了昆德拉的小說。

文學獎,然后?

蕾拉·斯利馬尼在龔古爾獎頒獎宴會上接受采訪

蕾拉·斯利馬尼是第12位獲得龔古爾文學獎的女性,在過去的20年里,也只有4位女性作家獲得過此殊榮,蕾拉的前任是2014年獲獎的女性作家莉迪·薩瓦耶(Lydie Salvayre),她來自于一個在西班牙內戰時期逃亡到法國南部的家庭,獲獎作品名為《不要哭》,講述了一位經歷過西班牙內戰的女性回憶過往的故事。薩瓦耶出生于1948年。龔古爾獎此次頒獎給80后女性作家,對青年寫作者來說無疑是一種鼓舞。

同時,我們不得不想起諾貝爾文學獎、布克獎等其他知名的文學獎項,巧合的是,這三個獎項都在秋季開獎,只是理念和側重點有所不同,諾貝爾文學獎頒發給作家本人,對于作品的題材也沒有限制,因此導致近年來諾貝爾文學獎愈來愈向“終身成就獎”靠攏,而布克獎與龔古爾獎則頒發給作品,其中布克獎只針對英文作品,龔古爾獎只針對法語作品,並且必須是在當年出版——語言所限,大部分中文寫作的作家就被無情的關在了門外,另外一個慘淡的現實是:就國際影響力來說,無論是魯迅文學獎、老舍文學獎還是茅盾文學獎,都還有很長的路要走……

附:龔古爾獎是什麼?

龔古爾獎(Prix Goncourt)是法國歷史最悠久、最重要、也最權威的文學獎項,1892年起根據法國文學家愛德蒙·德龔古爾(Edmond de Goncourt)的遺囑開設,1902年,龔古爾學會(Académie Goncourt)成立,1903年,龔古爾獎開始評選,1904年,龔古爾獎首次頒獎,花落時年41歲的法國作家里歐·弗拉皮埃(Léon Frapié)懷中,他的小說《幼稚園》也成為首屆龔古爾獎獲獎作品,《幼稚園》以第一人稱口吻撰寫,主人公是一位出身良好的年輕女性,無憂無慮的長大,並受到了當時最高等級的教育——大學畢業,而變故突然之間降臨這個家庭,一連串厄運讓這個家庭幾乎分崩離析:家庭的財產失蹤,父親去世,與未婚夫的婚約解除……接納她的叔叔對她並不好,所以她不得不自食其力出去工作,可是因為她的受教育程度太高了(大學畢業),所以她不得不隱藏自己的學歷去幼稚園應聘,成為一名幼兒教員……歷史總是驚人的巧合,一百多年以后的2016年,龔古爾獎又一次的頒給了書寫女性工作狀況的作品《甜蜜的歌》,而這本書的主人公的職業(保姆)也與《幼稚園》的主人公(幼兒教員)有着相似之處。

2016年度龔古爾獎頒獎現場

經過多年的演變,龔古爾獎每年的頒獎日期固定在11月,但是一百多年以來,龔古爾獎的評選范圍卻沒有變化:“當年出版的,最詩情畫意的、最飽含想象力的作品”,出于這一原則,歷年來龔古爾獎的獲獎作品幾乎都是小說。所以除了龔古爾獎之外,龔古爾學會又逐漸設立了其他獎項,包括:龔古爾詩歌獎,龔古爾新人獎,龔古爾中篇小說獎,龔古爾傳記獎——這些獎項每年9月頒發。

提到龔古爾獎,我們也不得不提到與其如影隨形的勒諾多文學獎(Prix Renaudot),該文學獎起始于1926年,由十位記者兼文學批評家于1926年等待龔古爾文學獎評選結果時醞釀產生,主旨在于彌補龔古爾獎的評判貽誤,以法國第一位記者泰奧弗拉斯·勒諾多的名字命名,勒諾多文學獎實際上相當于龔古爾獎的“補充獎”,此后每一年,勒諾多文學獎都會與龔古爾文學獎同一天頒獎,2016年的勒諾多文學獎頒同樣頒給了一名女性作家的作品,57歲的雅思米亞·勒紮(Yasmina Reza)所著小說《巴比倫》(Babylone),勒紮是法國小說家、編劇,出生于一個猶太家庭,父親是俄羅斯與伊朗混血,母親是在蘇維埃侵匈時期逃離匈牙利的小提琴手,《巴比倫》講述了一個六十多歲的老太太伊麗莎白,想要在自己的小公寓里組織一個小型的春日聚會,邀請朋友和鄰居們來慶祝,然而卻引發了一場凶殘血腥的謀殺案的故事。小說題目《巴比倫》來自《贊美詩137(136)》:“在巴比倫河的岸邊我們坐下來,我們哭泣,然后我們想起了故鄉”。

一百多年以來,龔古爾獎的評選一直存在爭議,包括龔古爾學會的委員會從來沒有過女性成員、包括1919年頒獎給普魯斯特《追憶似水年華》第二卷《在少女們身旁》引起了許多人的不滿、包括近年來龔古爾獎被指責淪為出版商牟利的工具等等。2008年,龔古爾獎評委會做出了一些改革,以回應各方的批評和爭議,他們一直決定,龔古爾獎評委會成員不能兼任出版社的任何職務,如果龔古爾獎評委會成員在年內不出席評獎則必須立即辭職,新的評委會成員最高年齡不得超過80歲(不追溯)等。當然,盡管備受爭議,盡管獎金只有10歐元,龔古爾獎依然是法國最重要也最有活力的文學獎項,因為它的評獎原則是“鼓勵那些年輕有為的作家”,秉持這一理念,龔古爾獎推出了眾多年輕有為、大膽犀利的先鋒作家,也使得龔古爾獎本身變得歷久彌新,長盛不衰。