編者按:1990年,17歲的馬丁·弗裏德曼從加拿大前往以色列參軍,被分配到黎巴嫩南部一個小的軍事哨所。和許多人想象的戰爭前線不同,他對那裏的第一印象是“詩意”。他所在的南瓜山是個景色優美的鄉下山區,有著綠色山穀、橄欖園、紅色山崖和流淌的小溪。而戰爭就真切地發生在這樣的地方,詩意化成了殘酷命運的背景,在一個未滿20歲的年輕士兵身上留下了極其困惑又深刻的烙印。21世紀伊始,戰爭的魔爪伸向伊拉克和阿富汗等地,而那些震驚世界的新型戰爭手段:砍頭視頻、自殺式爆炸襲擊,對弗裏德曼來說卻異常熟悉,這與他在南瓜山的經曆有著驚人的相似性,他開始意識到這場未命名戰爭的曆史意義——它不僅是一個開端,也是理解以色列、理解當下世界至關重要的一把鑰匙。

不久之後,他為世界帶來了《南瓜花》。這本結合士兵故事、親身經曆與戰爭思考的非虛構作品,讓他成為了南瓜山上戰爭的第一位記錄者。弗裏德曼從浩繁的曆史資料中仔細甄選、構建,一個個鮮活的年輕士兵形象躍然紙上,在這片已不複存在的南瓜山上重獲新生。他毫不猶豫地選擇了非虛構的寫法——因為真實故事本身已有足夠的力量,而對讀者來說,這種文學性賦予戰爭回憶錄的,正是最難以直面的戰爭真相。

《紐約時報》評價此書說,《南瓜花》最吸引人的段落並不是關於政治的,而是弗裏德曼自己的戰爭故事。作為步兵,他們的經曆通常會跟官方口徑有所出入,官方往往是單一、有導向性而過於清楚的。但真正好的戰爭回憶錄——比如《南瓜花》——總是展現戰爭迷惘、模糊的一面。

以下文字摘自《南瓜花:士兵的故事》,原標題為“巴以沖突下的黎巴嫩南瓜山”。

那個時候,以色列的作戰部隊被分成兩類。一類去過黎巴嫩戰場,一類還未去過。對那些到過戰場的人而言,重要的是,你的戰鬥有多深入,面臨過何種危險。作為新兵,倘若你在行軍訓練中掉隊,中士會說:到了黎巴嫩誰還能推你一把?假如你趴在地上難以操作背上的無線通信設備,他們會朝你的頭盔上扔石子,然後問:到了黎巴嫩誰還能幫你?答案是:誰也不能。這裏的重點在於,你不能失敗。一旦失敗,你就會像每隔幾周出現在報紙上的士兵一樣,讀者會看到你英年早逝的消息。

我並不想在此糾纏於史料的說明。如果可以,我寧願為那些對曆史背景感興趣的讀者推薦一本書,讓他們自己去了解20世紀90年代黎巴嫩“安全區”的綜合曆史,然後繼續不間斷地講述阿維的故事。然而遺憾的是,這樣的曆史記載無處可尋。這些事件在發生的當年是很重要的,而且給參與其中的人們留下了激烈而深刻的回憶,但它們卻幾乎被大眾遺忘。只有少數引人注目的事件留下了模糊的印記,它們之間的關聯也不再那麼清晰。這段時期甚至連一個名稱都沒有。盡管它尚未遠離,卻已經被我們遠遠地拋諸腦後。過不了多久,真相便再也無法還原。所以,記錄叛逆的阿維即將經曆的一系列事件,是很有必要的。

20世紀90年代的黎巴嫩南部讓人聯想到20世紀30年代的西班牙:代表著不同武裝力量與意識形態的地方武裝之間頻頻發生暴力摩擦,醞釀著更大規模的沖突。我們的敵人擁有伊朗的指揮員和俄羅斯的火箭彈,他們崇拜殉教者,對伊斯蘭教懷有複興的願景;我方則秉持資產階級的抱負,我們的步槍上印著“美國康涅狄格州哈特福德”的字樣。敵人的手段不可勝數:自殺式汽車爆炸、路邊炸彈、在巨石間設置餌雷、襲擊時錄制影帶、將各前哨孤立、打一槍換一個地方。在敵方的領地裏,我們的現代部隊打著一場漫長而無望的戰爭。敵軍的力量比我們弱,但他們卻擁有更為堅定的決心。這場戰爭的目標含糊不清,而且根本無法達到—早在伊拉克和阿富汗戰爭之前,一場拖延不休的戰事就已經在黎巴嫩拉開了。倘若不去了解這些事件,人們幾乎無法理解當前的局勢。然而,它們卻被忽略了。阿維那一代和我這一代成千上萬名以色列士兵,我們的世界觀開始形成於槍炮與玫瑰樂隊1987年的專輯《毀滅的欲望》和涅槃樂隊1991年的專輯《無所謂》之間的這些年。我們的一個共同感受是:我們當時所處的年代、地域以及參與的戰爭,極大地塑造了我們的性格特質,而這一切對其他人而言無關緊要,戰爭的發生在官方亦沒有正式的記載。

熟悉以色列幾千年文學作品的人知道,山頂被認為是人類和神靈的交彙之地,那裏可能發生或非凡或恐怖之事。比如在西奈山上,上帝為摩西傳法。死海沿岸的沙漠裏,在馬薩達平頂山上,猶太教的狂熱信徒,因為不願投降而在羅馬軍隊突破城池之前集體自殺。還有摩利亞山,據說在那裏,亞伯拉罕為了祭獻上帝幾乎犧牲他的兒子以撒。根據現代希伯來詩句所言,亞伯拉罕和以撒的傳承,注定了他們所有的後代“出生時心上插著一把匕首”。這座山傳說是上帝精神的安住之處,所以所羅門王和希律王都在那裏建造了廟宇,但後來被羅馬人為供奉朱庇特*所築的神殿取而代之。穆罕默德的信徒則認為,此地是他們的阿拉伯先知在一個神秘的夜晚升入天堂之處。1300年前,他們築造了一座精致優美的金頂聖殿,佇立至今。關於這座山有很多故事,但我們要說的故事和它無關。

向北駛入加利利,會經過基利波山,這裏是掃羅拔劍自刎之地。接著是加利利海北邊的一座山,有位傳教士曾在此為一個新興的宗教向眾人初傳教音,信徒們稱之為“八福山”。位於沿海西部的是迦密山。曾經,先知以利亞在此向450位異教教士發起挑戰—雙方各建一座聖壇,看誰的神明能讓火從天降,將其點燃。如今這裏,起重機在港口忙碌著,工場的煙囪冒著煙,海法市的居民區在此遍地開花。繼續向北,在一條山脈和海洋的交彙處,有一片密集的白堊岩洞。再接著,你就離開了現代以色列,進入了崇山峻嶺的黎巴嫩南部。

距離以色列最北端五千米的黎巴嫩境內,有800年前十字軍在一片陡峭的岩壁上建立的一座城堡。十字軍稱其為“波弗特堡”,這個名字沿用至今。我們的故事和這座山也沒有關系,不過很快就要進入正題了。

20世紀60年代末,巴勒斯坦的遊擊隊從黎巴嫩領土向以色列發動多次邊境突襲,使以色列下定決心,開始了漫長的黎巴嫩戰爭—並不是同黎巴嫩的戰爭,而是與利用軟弱的黎巴嫩政府為自己謀取利益的武裝集團作戰。多年來,這一沖突的性質已經改變,而且部分參戰方也有所變化。更多時候,它是外界關注的邊緣事件,很少成為核心。但明智的人總會對它密切留意。它會偶爾中止,卻從未結束。而且我軍在邊境定期的來去,也會時不時將其中斷。20世紀70年代中末期,戰事有所升級。阿維和書中的大部分人物都出生於這一時期。自此以後,這場戰爭便開始與我們的人生並行。

1982年6月,以色列護衛軍進入黎巴嫩,對黎巴嫩的一個基督教派系進行了幹預,這是一次誤入歧途的幹預。戰士們從巴勒斯坦士兵手中奪取了波弗特堡,並把它變成了永久的軍事陣地。以色列派遣了數個師向北進入貝魯特,卻在那年的夏秋時節遭遇困境。這一點已有記載。我的興趣所在,是後來發生但未被記錄的事件。所以我們將跳過早期的細節:以色列入侵黎巴嫩前,巴勒斯坦軍隊在以色列境內襲擊平民汽車和學校;1982年夏天,軍方在貝魯特發動大規模轟炸,成功驅逐了巴勒斯坦解放組織;以色列的行事手段並不足以讓黎巴嫩建立友好政府,這一目標化為泡影;軍方目睹了他們的基督教同盟對兩處巴勒斯坦難民營進行屠殺,而且卷入了黎巴嫩內戰。以色列人稱其為“陷入了黎巴嫩的爛泥中”。

1985年,在國內的反對聲和軍隊內部出現分歧的情況下,部隊撤到了黎巴嫩邊境的一片狹小地帶。這一帶被稱為“安全區”。戰事至此,幾乎沒有值得再書之處。只是,以色列部隊在那裏,又留守了15年。

入侵黎巴嫩後,以色列發現自己面對的敵人並非之前所想。這些並不是巴勒斯坦人,而是當地的什葉派教徒。他們自稱“真主黨”,由伊朗的阿亞圖拉政權資助並訓練。這些好戰者不僅展現出新的能量,他們還擁有策略。人體炸彈成為現代中東標志性的發明,也是這個地區對我們的時代最臭名昭著的貢獻,精確地詮釋了它給自身帶來的後果。在伊朗主顧的作戰技能、意識形態和現金的推動下,這些真主黨成員的經驗和實力日增月益。以色列部隊在黎巴嫩的進駐,喂養著這群好戰分子的仇恨。而且他們駕馭著宗教戰爭的浪潮。那些年,在世界的這片區域,這股浪潮已經達到頂峰。如今,這浪潮毫無疑問已將這一地區蹂躪。到了20世紀90年代初期,其他武裝集團已逐漸退出,真主黨開始孤軍作戰。安全區的戰爭輪廓已經確定,也為我們的故事創造了條件。

1994年阿維應征入伍時,以色列士兵在遍布黎巴嫩南部的陣地戰壕中堅守:那是一片危險的天地,士兵們在各自的山丘上用雙筒望遠鏡遙遙相望,無線通信信息越過峽穀來回穿梭,仿佛猶太智者筆下的人們從耶路撒冷借由山峰上的篝火傳達新月升起的消息,“從橄欖山到薩爾塔巴山,從薩爾塔巴山到格羅非那山,從格羅非那山到霍沃倫山,從霍沃倫山到拜特巴爾廷山”,最後直至巴比倫。

這就是那片安全區—由一群稚氣未脫的小夥子築起的盾牌,從東邊的赫蒙山到西邊的地中海。安全區是為了讓遊擊隊遠離邊境,保護以色列北部的居民:在邊疆飼養火雞的農場主;城市工廠裏的玉米豌豆罐頭制造商;說希伯來語的阿拉伯水管工;生於1958年前後的列寧格勒猶太美人,不久前她們跟隨蘇聯移民的浪潮抵達以色列,如今躺在黎巴嫩邊界附近,在陌生而炙熱的烈日下,暴曬著她們蒼白的身體。

部隊為各前哨取了好聽的名字,比如“羅勒”“番紅花”“柏樹”和“紅辣椒”。這表現了部隊對植物的偏愛,在取名時通常避免“地域煉火”或武裝直升機“阿帕奇”之類的字眼,而選擇“朝鮮薊”或“金鳳花”這樣的美名。“朝鮮薊”代指坦克炮手的夜視裝備,“金鳳花”則是迫擊炮彈來襲前的警報系統。在部隊通信兵使用的術語中,“花”代表受傷的士兵,陣亡的士兵則被稱為“夾竹桃”。這些並不是暗號,因為它們的含義已經眾所周知。相反,這些名字仿佛意在為醜陋之事賦予美好。同時,讓士兵們能夠不必直面他們需要描述的情景。倘若細聽駐守黎巴嫩的部隊所用的語言,你也許會以為他們占領了一座花園。

南瓜哨建在波弗特堡以北五千米的一座山丘上。在這裏記述的事情發生之前,這座山丘沒有發生過任何重要的事情,之後也沒有。軍方檔案對前哨的建造亦毫無記錄,至少沒有任何我能找到的資料。

在希伯來語中,這座前哨名為“南瓜”——只有“南瓜”一詞,並沒有英語中定冠詞的修飾——“‘那座’南瓜山”。但我一直認為,這是一個值得為其加上定冠詞的地方。作為南瓜山的第一位曆史記錄者(不出意料也是最後一位),我授予自己特權,按照自己的意願為其譯名。如今,這名字似乎暗示了一種魔法:這座山丘從一座荒山,變為激烈情緒和戲劇性事件的發生地,接著突然之間,又再次變回了完全無足輕重的角色。

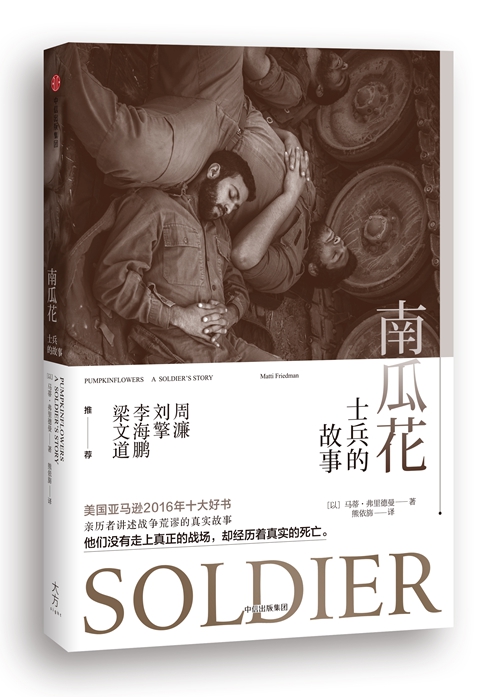

《南瓜花:士兵的故事》,[以]馬蒂·弗裏德曼著,熊依旆譯,中信出版集團2017年1月