俄罗斯世界杯足球赛已经迎来最后的角逐。令许多人没有想到的是,克罗地亚队杀入了决赛。这并不是克罗地亚在足球场上第一次震惊世人:在20年前,号称可以用左脚拉小提琴的达沃•苏克就带领首次参加世界杯的克罗地亚队便获得了季军。毫无疑问,足球令这个人口不到500万的巴尔干小国的名字变得世人皆知,但克罗地亚的荣耀并不是只有足球。

帝国时代的记忆

在现今世界,克罗地亚无疑是个年轻的国家,从1991年宣布独立算起,至今还不到30年。至于克罗地亚民族的文学传统,同样只能追溯到19世纪而已。

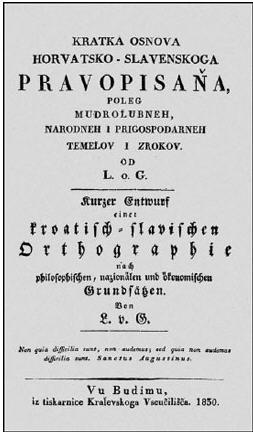

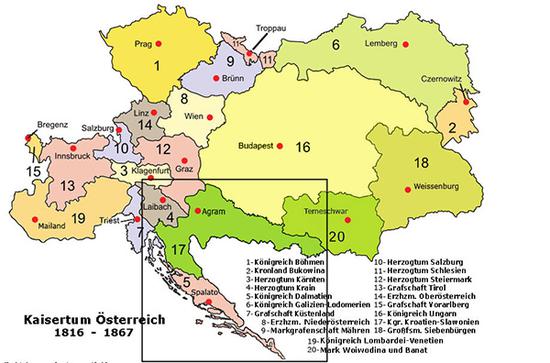

当时的克罗地亚仍然是奥地利帝国(1867年后为奥匈帝国)的一部分。随着法国大革命后形成的民族主义思潮席卷欧洲。19世纪20、30年代,在克罗地亚的青年知识分子中间也逐渐萌生了民族意识。路德维特•盖伊(1809-1872年)于 1830 年发表了《克罗地亚-斯拉沃尼亚正字法概要》。它统一了克罗地亚语的正字法,改革了文学语言,从而大大加速了克罗地亚民族文学的前进步伐。在盖伊的积极推动下,《克罗地亚新闻》、文学周刊《启明星》等刊物相继创刊。盖伊本人创作的《克罗地亚人要团结和统一》便是一首充满爱国激情的抒情诗,几成当时民族复兴运动的政治宣言。

路德维特•盖伊

《克罗地亚-斯拉沃尼亚正字法概要》

在奥匈帝国统治时期最著名的克罗地亚作家当属奥古斯特•谢诺阿(1838-1881年)。他诞生在萨格勒布(今克罗地亚首都)一个资产阶级家庭。1857年在萨格勒布读完中学,接着又在萨格勒布和布拉格(今捷克首都)大学攻读法律(1858-1865年)。大学毕业后,他当过编辑,也从政做过议员。但他的兴趣始终在文学方面,从中学时代开始就用德文、捷克文,然后改用克罗地亚文字,做过写作的尝试。他一度为工作繁忙而无法专心致志地从事写作感到苦恼:“只可惜我因条件所限,不能把自己的全部身心投入这项工作”。但他怀着作家必须“窥视人民的心灵,看到他们的创伤”的使命感,连续创作出了四部长篇历史小说:《珠宝商的黄金》、《季奥格涅斯》、《誓言》以及《农民起义》。

奥地利帝国中的克罗地亚

这最末一部《农民起义》是谢诺阿的代表作。这部发表于1877年的长篇历史小说成功再现了十六世纪克罗地亚和斯洛文尼亚民族的一次大规模农民起义,并设置了两条主线推动情节的发展:一条是塔希与赫格宁这两个封建家族为了争夺领地而进行的延续十年之久的争斗;另一条是广大农民与封建主之间的矛盾冲突。随着情节的发展,小说越来越突出了第二条线索,并由农民与塔希的冲突扩大为农民反对一切封建贵族的起义。在小说创作过程中,谢诺阿甚至带着所有的材料和精确的地图,走遍了当时作为农民起义舞台的所有地区,进行实地考察。正因如此,他在小说卷首的献词里才胸有成竹地向读者保证:“在这部书里,所有的人物都是历史人物,甚至最下层的仆人也不例外,所有骇人听闻的场面、吸血者的累累罪行,都是真实的,虽然它没有一件被写进编年史,但却是被法庭上的证人证明了的。”

小说《农民起义》不但考据精细,而且语言动人。其结尾更是不落俗套:封建主塔希的幽灵钻出坟墓,妄图抹掉墓碑上的名字,使人们忘掉他的恶行,可是他却失望地又钻回了坟墓——因为他发现一切都变了样,农民在土地上愉快地耕耘,而自由的歌声则在碧翠的森林中到处回荡。那映照在森林里的绚丽血红的朝霞,好似天空中盛开着的用克罗地亚民族和斯洛文尼亚民族殉难者鲜血染成的红花。毫无疑问,奥古斯特•谢诺阿正是希望通过这样的作品唤醒民众的心灵,“用惊雷般的吼声使他们觉亡悟”,以先人为榜样,“从家乡的葡萄园里铲除荞草”,为赢得民族的独立与自由而斗争。

铁托的老朋友

在第一次世界大战的失败终于宣告了奥匈帝国的解体,克罗地亚终于从奥地利人与匈牙利的的统治下挣脱出来,并与塞尔维亚人联合在一起。这两个南部斯拉夫民族其实极为接近,宗教信仰与书写字母几乎是两者的唯一区别。1850年3月28日塞尔维亚和克罗地亚的语言学家所签订的《维也纳协定》,更是统一了双方的文学书面语言(称塞尔维亚-克罗地亚语)。

塞尔维亚-克罗地亚语分布区

从1918年到1991年,除了在第二次世界大战期间短暂出现过一个德国法西斯扶植的傀儡政权“克罗地亚独立国”之外,克罗地亚一直是统一的南斯拉夫国家的一部分。实事求是地说,享有世界声誉的塞尔维亚作家伊沃•安德里奇才是该国最为耀眼的一颗文学明星——凭借长篇小说《德里纳河上的桥》所获得的极大成功,这位“南斯拉夫的托尔斯泰”赢得了1961年的诺贝尔文学奖。但在南斯拉夫文坛之上,克罗地亚人也有属于自己的骄傲。

20世纪克罗地亚诗坛最有影响的诗人弗拉迪米尔•纳佐尔(1876-1949年)在二战后曾出任克罗地亚人民共和国国民议会主席团主席。《克罗地亚诸王》正是他早期创作的爱国诗集。当时诗人深切感受到意大利对于亚得里亚海东岸土地的觊觎,而且一家意大利出版商出版了一部否认克罗地亚民族历史的书籍,该书以大国沙文主义的态度诬蔑克罗地亚民族软弱无能,缺乏勇敢精神。纳佐尔气愤之下挥笔完成了《克罗地亚诸王》,痛斥异族的民族压迫,并坚信祖国人民定会举起“坚强有力的双手”砸烂民族奴役的枷锁。

弗拉迪米尔•纳佐尔塑像

实际上,20世纪克罗地亚文学,深深烙上了两次世界大战的印记。不但年逾花甲时的纳佐尔参加过南斯拉夫共产党领导下的反法西斯解放斗争;被称为“南斯拉夫当代社会主义文学的奠基人”之一的米罗斯拉夫•克尔勒扎(1893-1981年)更是南斯拉夫反法西斯斗争领袖——铁托——的老朋友。早在第一次世界大战期间,克尔勒扎在奥匈帝国军队中服役,与同在军中的铁托相识,结为终生密友。

克尔勒扎与铁托在一起

担任过作家协会主席的克尔勒扎既是当时南斯拉夫声望最高、影响最大的南共文化活动家,又是小说家、诗人、戏剧家和文学批评家。在半个世纪以上的创作生涯里,克尔勒扎写出了诗歌、小说、剧本、随笔、评论和学术论文近60卷,还主持编辑出版了南斯拉夫大百科全书。他创作的话剧《格斯姆巴伊老爷们》更被推崇为两次大战之间南斯拉夫戏剧的高峰。这个剧本围绕着父子两代人之间的矛盾展开。银行家兼工厂主伊•格列姆巴伊表面上道貌岸然,笃信宗教,实际上是个贪赃枉法、生活糜烂的两面人。他与前妻所生之子列奥涅是英国剑桥大学高材生,酷爱艺术,性格爽直,对父亲的所作所为极端不满。他在父亲庆贺商号开业周年大摆宴席之夜,揭露了家中的丑行,老格列姆巴伊因此一命呜呼,话剧以列奥涅杀死继母作为结束。话剧情节简单,人物不多,主要着意以人物的思想活动来吸引观众。

后南斯拉夫时代

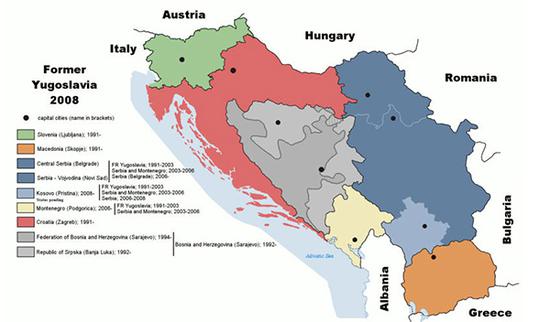

1991年5月29日,就在贝尔格莱德红星队夺得欧洲冠军杯的同一天,克罗地亚总统图季曼却宣布本国 “不再属于统一的联邦国家”。接下来爆发的内战毁灭了南斯拉夫的岁月静好。这些即使以欧洲标准衡量都属于同文同种的南部斯拉夫人进行着令人咂舌的自我分化: “会议内容通过第四声道被译为波斯尼亚语,第五声道是克罗地亚语,第六声道则是塞尔维亚语。来自这块土地的、曾经讲着同一种语言的前南斯拉夫国民、现在三个国家的与会代表拿起耳机,煞有介事地选择其中一个声道;但是负责三个声道口译工作的,只有一位译员”。这甚至还不是最荒谬的一幕——原先的塞尔维亚-克罗地亚语现在已经变成了塞尔维亚、克罗地亚、黑山、波斯尼亚四种语言,穷尽了文字(塞尔维亚与黑山的西里尔字母与克罗地亚及波斯尼亚的拉丁字母)与口音(塞尔维亚的埃化次方言与其他三国的伊耶化次方言)的排列组合;波斯尼亚人为了强调与克罗地亚人的不同,甚至开始向自己的斯拉夫语言里引进阿拉伯与土耳其的词汇……

南斯拉夫的解体

这对杜布拉芙卡•乌格雷希奇是个晴天霹雳。对于统一的南斯拉夫国家,这位生于1949年的克罗地亚女作家有着美好的回忆。1981 年,她发表“拼贴”小说《救生颚下的施特菲卡•奇韦克》(Stefica Cvekuraljamazivota),用后现代笔法、女性杂志的陈词滥调以及多种非文学素材的拼缀来描写一个青年女打字员寻找爱情的过程,在南斯拉夫读者中大受欢迎,三年后便被搬上了银幕。1988年,她的小说《渡过意识之流》又获得了南斯拉夫最重要的文学奖——NIN 奖,成为该奖历史上的第一位女性得主。

杜布拉芙卡•乌格雷希奇

将光荣留在了南斯拉夫的乌格雷希奇不能接受联邦国家的解体,在她看来,“整个国家就像一座疯人院,谎言变成了真理,对的变成了错的,人民被迫做出选择,要么适应现状,要么离开”。乌格雷希奇选择了自我放逐,出走并定居在了荷兰的阿姆斯特丹。2016年,她又以“欧洲最具特色的小说家和随笔家之一”的身份获得了美国诺伊施塔特国际文学奖(每两年一次,每次只授一人)。尽管乌格雷希奇本人的身份认同仍旧存在着危机:“世界的其余部分把我视为克罗地亚作家了,我成了一个不再想要我的地方的文学代言人”。

另一些人不像乌格雷希奇那样恋旧,在新诞生的克罗地亚国家找到了自己的位置。出生于1961年的薛蓝•约纳科维奇就是其中之一。

创作中的薛蓝•约纳科维奇

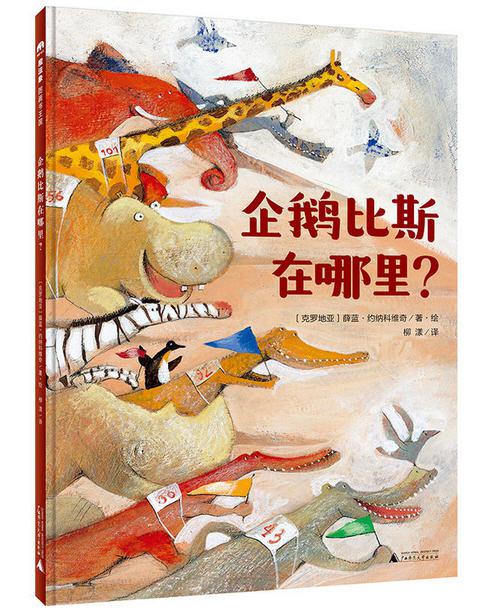

他是一位世界著名的图画书作家、插画家和雕塑家,曾三次被提名、两度入围国际安徒生大奖,并且五度获得克罗地亚国内的格里格•微特兹大奖,他还将“第18届布拉迪斯拉发国际插画双年展金徽奖”和“意大利博洛尼亚国际童书展最佳童书奖特别奖”收入囊中。国际安徒生大奖评委会评价他的作品:“生动活泼、情感丰沛,同时又妙趣横生,富有想象力、感染力。”对于他的作品,国内很多家长和孩子也可说是耳熟能详。譬如《企鹅比斯在哪里?》、《大世界,小世界》,抑或“猜猜看!”系列创意翻翻书。2017年他又在中国出版了“爱就是魔法”系列创意翻翻书。按照他自己的说法,其灵感就“来源于日常生活,并将日常生活的小事转化成有趣的故事”。

《企鹅比斯在哪里?》

毫无疑问,同儿童眼中的世界一样,薛蓝•约纳科维奇的作品里根本没有政治的地位,他只专注于“小确幸”而已。他所绘制的童书,一如足球本身一样,理应只给克罗地亚人民带来快乐。