原題:“芯”沸

五一節假日的最后一個晚上,一則消息刷爆了半導體從業者的朋友圈。

港股上市公司中芯國際集成電路制造有限公司(下稱“中芯國際”)宣布將在科創板上市,海通證券和中金公司擔任其上市的聯席保薦人及承銷商。

5月7日晚間,上海證監局官網信息顯示,中芯國際已于5月6日簽署上市輔導協議。業內人士預計,以科創板申請企業此前輔導情況預計,中芯國際最早有望5月底6月初正式遞交科創板IPO申請。

芯片業的沸騰

受中芯國際將科創板上市消息的影響,5月6日-8日,港股中芯國際股價連漲三天。截至8日收盤,公司股價報收17.04港元,總市值達886.58億港元。

“希望(中芯國際的)鵬程萬里從此開始”,得知上述消息后,一位長期關注中芯國際的投資者如是感歎。

同時,A股的半導體概念股也迎來了久違的“狂歡”。

6日開盤,半導體板塊領漲兩市,長電科技、北方華創、中微公司等快速上攻;截至收盤,滬硅產業、聚辰股份、南大光電、晶瑞股份、兆易創新等多股漲停。同時,光刻膠、顯示屏制造裝備、半導體材料等上下游行業的概念板塊均有不同程度的上漲。

一位半導體行業資深人士對《國際金融報》記者表示,“中芯國際作為國內龍頭的晶圓廠代工企業,在先進制程工藝方面與國內其他企業相比有着較強競爭力,也將投入更多資金用于技術工藝的建設之中,上市是它的必然訴求。另一方面,科創板也為半導體企業提供了很好的平台和土壤,未來或將吸引更多的相關企業回歸。”

有資深投資者對記者分析,芯片公司乃至整個半導體行業掀起了高潮,主要有兩大原因:一是美國再限制中國高科技行業,打貿易戰有抬頭的跡象,刺激了中國民眾的敏感的自尊心,中芯此時宣布回A,無疑刺激了這一情緒的激發;二是芯片上市公司的股價調整已久,許多上市公司股價從最高點下來,已經腰斬,有較大反彈需求。兩大因素碰到一起,就迎來了芯沸騰。

回A願望迫切

據公司在港交所的公告,4月30日,公司董事會通過決議案批准建議進行人民币股份發行、授出特別授權及相關事宜,但需取決並受限于市況、股東于股東特別大會批准以及必要的監管批准。

具體申請上市的流程為,中芯國際先向上交所申請人民币股份發行,形成審核意見后再向證監會申請注冊。完成股份公開發售后,公司將向上交所另行申請批准人民币股份于科創板上市及交易,人民币股份將不會于香港聯交所上市。

此前,中芯國際已在中國香港和美國兩地上市。

2004年,中芯國際先是在港交所上市,並隨后以發行ADR的方式登陸紐交所。2019年5月,公司申請從美股退市,並撤銷了美國預托證券股份和相關普通股的注冊。

此次申請上市,中芯國際預計發行不超過16.86億股,佔比不超過2019年12月底已發行股份總數及本次將予發行的人民币股份數量之和的25%。在股份發行上,保薦機構還可就不超過初始發行人民币股份數量的15%向投資者超額配售。若按照其在港交所前一交易日(5日)收盤價計算,中芯國際將募集約257億港元(約合人民币234億元),或將超越中國通號成為科創板新一代“募資王”。

至于為何決定回A,中芯國際表示,此次申請在科創板上市將使公司能通過股本融資進入中國資本市場,維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構;符合本公司及股東的整體利益,有利于加強本公司的可持續發展。

雖此前未身在A股,但並不妨礙公司在A股有着“關系戶”。

據公開資料,2016年-2018年,從事化學機械拋光液生產的安集科技向中芯國際銷售收入分別佔其總收入的66.37%、66.23%、59.7%,后者為前者的第一大客戶;此外,中芯國際還為長電科技的第二大股東。公開信息顯示,長電科技主要提供微系統集成封裝測試一站式服務,截至2019年底,中芯國際通過旗下公司芯電半導體最終持股長電科技14.28%的股權。

受中芯國際上市消息带動,安集科技6日盤中漲停,收報272.4元,7日開盤報300.82元,股價創新高。長電科技等股股價也隨之大漲。

加速14nm量產化

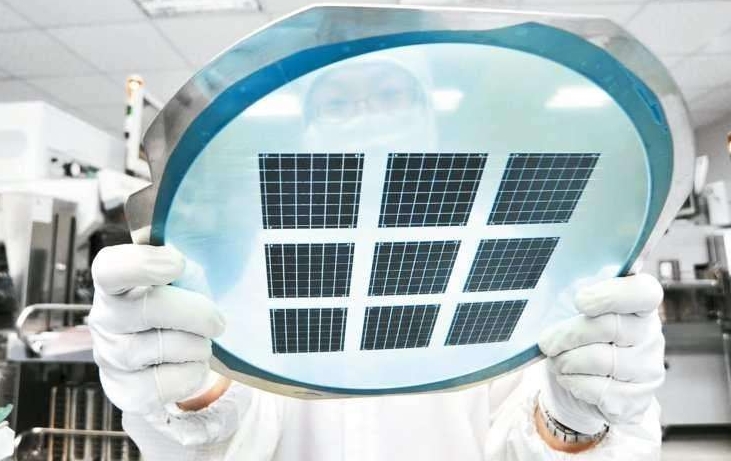

據介紹,總部位于上海的中芯國際為目前國內規模最大的集成電路晶圓代工企業,建有一座300mm晶圓廠和一座200mm超大晶圓廠,主要為客戶提供0.35微米到28納米的晶圓代工與技術服務。

根據年度報告,2019年,中芯國際實現營業收入31.16億美元,對應淨利潤為2.35億美元,綜合毛利率為20.6%。

年報中還顯示,中芯國際已在與客戶的14納米FinFET制程上實現重大進展。第一代FinFET已進入量產階段,並于2019年第四季度開始貢獻了收入。

但與國際競爭對手相比,這個速度算不上快。

據悉,台積電已在2017年就實現了10納米的量產,Intel、三星、格羅方德等也紛紛在幾年前實現了量產,而對比之下,中芯國際的14納米則是從2019年底才開始投入量產,在公司去年第四季度中貢獻了1%的收入。

從中芯國際2019年的技術銷售構成來看,0.18微米技術為公司貢獻了39%的收入,其次是55納米/65納米,收入佔比27%;而28納米及14納米佔比則較低,僅為4%。

從此次申請上市的募集資金用途中,市場也不難看出其想要追趕競爭對手的決心。

中芯國際表示,擬將本次募集資金的40%用于12英寸芯片SN1項目,20%用于公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金,以及40%將用作補充流動資金。其中的12英寸芯片SN1項目指的是此前耗資建設的兩大晶圓廠之一的中芯南方,其系公司14納米及未來先進工藝的主要生產地。中芯國際此次募資的主要目標,也是為了加速14納米的量產化進程。

此外,公司之前還公布了“N+1”、“N+2”代工藝情況。

據業內人士介紹,“N+1”也被中芯國際稱為“第二代FinFET”,相當于台積電的第一代7納米工藝,“N+2”則相當于台積電的“7納米+工藝”。

中芯國際聯席CEO梁孟松表示,公司的“N+1”目前研發進程穩定,已進入客戶導入及產品認證階段,預計2020年第四季可以有小量產出。

而在代表世界最先進的7納米工藝上,台積電一直處于行業領先地位。據披露,台積電的7納米技術已在2019年給其带來了超20%的營業收入。而截至目前,除台積電和三星外,國際上還暫未有其他公司對此成功研發。

那麼未來,中芯國際是否有望在7納米工藝上趕上甚至反超其他幾家龍頭企業?

上述資深人士認為,這還要看具體的情況。“研發是一個較為長期的過程,研發人才、研發投入以及設備供應商,再到國際貿易等都可能會影響到產品的開發進程。總體來說,國內半導體企業很難在短時間內超越國際競爭對手,但我們可以從提高產品良率、擴大客戶的佔比,或者與更有實力的客戶開展合作等方面去着手,不斷推進自身的發展。”(記者 楊紫薇)