内地女星郑爽日前惊曝与前男友在美国代孕生子,后因两人感情破裂而弃养代孕子女疑雲。消息甫出,瞬间在内地各大网络刷屏。

昨天(18日),明星鄭爽前男友張恆發布微博,提及目前自己滯留美國,是因為需要「照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」,並曬出一張他抱著兩個小孩的照片。

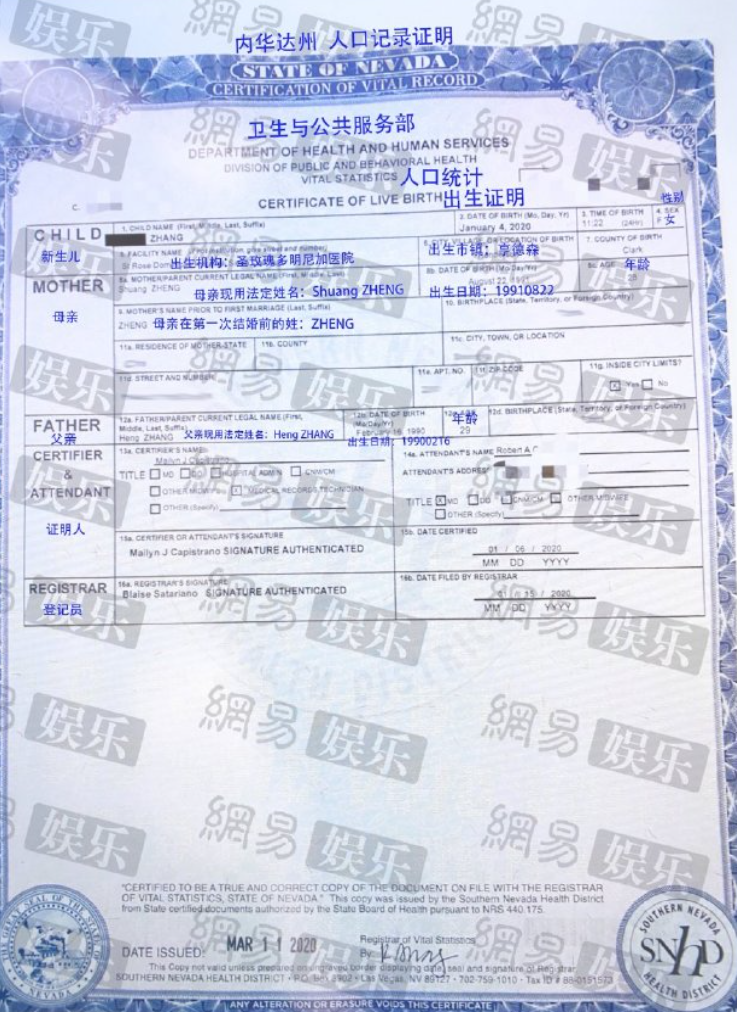

隨後,疑似鄭爽張恆兩個孩子的出生證明被曝出,因为两个孩子的出生日期只相差不到一个月,讓其「代孕生子」疑雲浮出水面。

與此同時,內地娛樂媒體在微博曝光了一段疑似鄭爽與鄭爽父母和張恆父母之間關於如何處理孩子的對話錄音,對話中,女方及女方父母頻頻提出棄養和讓別人領養孩子的想法。關於「代孕」「棄養」等話題引發全民熱議。

一直以來,代孕一事在網上都存在著很大的爭議。支持者認為這是生育自由,反對者則表示這是物化女性,論戰雙方各有立場,難以統一。

內地官方央視新聞今日(19日)評論稱,代孕棄養在法律道德上都難容!再次強調代孕在內地被明令禁止,是對生命的漠視!

這不是代孕第一次登上熱搜。此前,內地導演陳凱歌在一檔綜藝節目中執導的短片《寶貝兒》,撕開了代孕背後的倫理禁忌和法律問題,將「有償代孕」的黑色產業鏈帶到公眾視野里。

因該短片將代孕拍得過分「溫馨」,引起了極大爭議。對此人民法院報點名提醒:內地明確禁止代孕行為。

此前,還有媒體報道了另一個備受爭議的代孕棄養故事:在四川成都的一位代孕母親,懷孕後因染病遭客戶「退單」,她堅持生下孩子,卻因為種種原因無法上戶口;最近,她跨越千里尋找孩子生物學父親,想請他幫忙上戶口。

媒體將這一事件宣稱為「2021年最魔幻」的新聞,網友們從各自角度表達對其的譴責和憤慨。

代孕争议涉及三个层面

代孕是一個過程,通常涉及法律協議,其中一個女性(通常稱為代孕母親或代孕者)同意懷孕並為其他人(稱為預期父母)生下嬰兒,預期父母將成為嬰兒的父母。

代孕的爭議性之大,在於其包含了三個層面的爭論——醫學層面、倫理層面,以及法律和社會層面。

醫學層面——应以女性徹底失去生育能力為前提

代孕一般涉及輔助生殖技術(ART),例如IVF(體外人工受精)和其他選擇,通常用於作為不育的解決方法。

代孕分為兩種:傳統代孕 (Traditionalsurrogacy) 和妊娠代孕 (Gestational surrogacy)。

傳統代孕,指的是把預期父母中男性的精子,用人工授精的方法放入女性體內,和代孕者的卵子結合。這種情況出生的孩子,和代孕者其實是有遺傳學關係的,即「借宮 + 借卵」。此外,精子也可以來自一名捐精者。

而妊娠代孕,指的是用夫妻雙方的精子和卵子,形成受精卵,然後將受精卵移植到代孕者子宮內。相當於只是「租用」代孕者的子宮,而代孕者和孩子沒有遺傳學的關係,即「借宮不借卵」。這時候,提供卵子的,才是孩子生物學上的母親。

根據美國生殖醫學會(AmericanSociety for Reproductive Medicine)的建議,只有當確實存在醫學問題,妨礙預定父母自行妊娠,或會給女性或胎兒帶來重大的死亡或損害風險時,才可使用代理孕母。

簡單來說就是:在醫學上,使用代孕技術的原因建議以女性徹底失去生育能力為前提。

倫理層面——代孕是否沦为剥削产业链

從國外經驗來看,像俄羅斯、印度,以及美國一些開放商業化代孕的州,都會存在所謂「生育旅遊」(Fertilitytourism)的現象,就是一些禁止代孕的國家地區的家庭,到這些地方去尋求代孕服務,甚至有的地方還形成產業化。

在一些人的說法中,代孕被認為是女性的生育自由,甚至是貧困女性獲取經濟來源的重要方式。但殘酷的現實是,代孕收益的大部分還是流向了機構和產業,而所謂的「自由」則成為了壓迫女性的沉重枷鎖。

例如,在商業代孕合法化的印度,正式開始代孕前,代孕母親需要簽署一份代孕合同。代孕者需要遵從代孕者之家的規定,胎兒出生以後是否健康、是否畸形,都與代孕母親無關;同時,懷孕過程中出現的風險,醫院、醫生、被代孕夫婦均不承擔。

批評人士表示,尋求代孕的夫婦正在通過用低廉的價格僱用代孕母親們承受痛苦和風險的方式,對印度的貧窮婦女進行剝削。

法律和社會層面——如何保障代孕各方权宜

在观察人士看来,開放代孕有一個很重要的問題必須引起重視,那就是「脅迫」問題。

根據代孕母親承擔代孕的首要目的,代孕可分為兩類:利他主義的代孕(又稱志願代孕,volunteer surrogacy)和商業化代孕(commercialized surrogacy)。前者是指代孕母親以幫助無法生育的夫婦獲得後代為首要目的而接受代孕,後者是以獲得金錢報酬(payment)為首要目的而代孕。

對於利他主義代孕,夫婦通常會給予代孕母親一些合理補償(reimbursement),如代孕母親在妊娠前中後期所需的必要營養攝入、交通費,以及因妊娠造成的誤工費等。這些是針對代孕母親在幫助他人生育過程中遭遇的各種不便而給予的合理補償,不給這些補償可能會被視為是對代孕母親的剝削,英國、澳大利亞、美國等國家就允許利他主義的代孕母親獲得補償及合理的醫療費用。

這部分補償應與商業化做清楚的區分,商業化代孕以獲得金錢報酬為首要目的,在合理補償之外還會獲得高額的報酬,以吸引符合要求的女性成為代孕母親。

根據代孕類型的不同,相關法律條款的制定也應當做出細分,還需要保證各種法律條款之間的完善和支持。

但是,哪怕在法律層面上將兩者概念仔細再仔細地界定,依然有可能在合法的外衣下,包裹著脅迫女性非自願代孕,從而獲得利益的現象。

發生這種「脅迫」情況,和社會分層有關。一個社會的貧富分化越大,權力越集中,越容易出現這種脅迫的情況。

世界各地目前「代孕」现状

内地:法律上禁止 但地下代孕難以杜絕

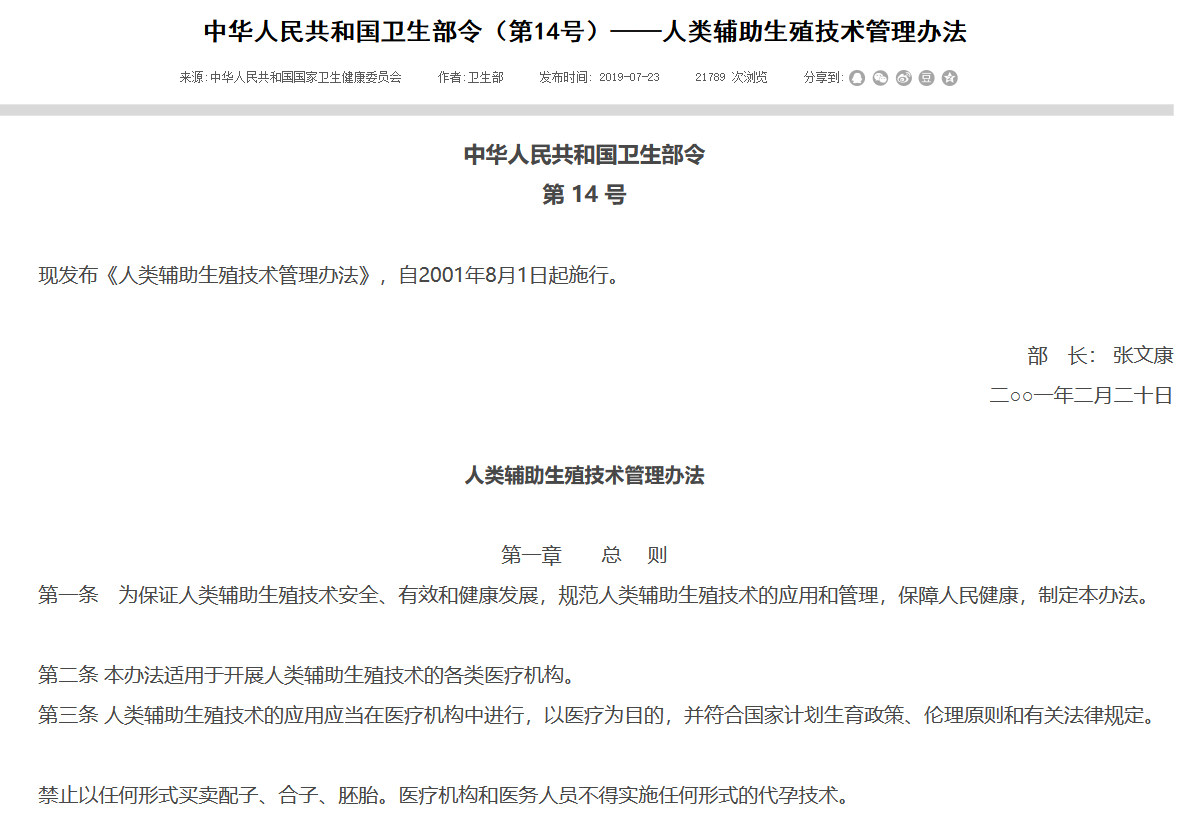

事實上,目前內地和代孕相關的法律法規有兩個,第一個是原衛生部2001年《人類輔助生殖技術管理辦法》,其中規定「醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。」。

此外,2003年頒布的《人類輔助生殖技術與人類精子庫倫理原則》明確規定了相關法律責任:

一、非法醫療機構開展輔助生殖技術及代孕行為的,將被停業,沒收非法所得、藥品器械,並處以1萬元罰款;

二、合法醫療機構但是超範圍執業的行為,將對其予以警告、責令其改正,並可以根據情節處以3000元以下的罰款,情節嚴重的,將被吊銷《醫療機構執業許可證》;

三、合法醫療機構但是開展限制性的執業活動,例如開展代孕活動、買賣胚胎的、擅自進行性別選擇等情況之一的將被給予警告、3萬元以下罰款,並給予有關責任人行政處分,構成犯罪的,依法追究刑事責任。

但是,依據目前的法律條文,更多的是針對於醫療機構,而對於網站和黑中介則是缺乏執法依據的。此外,3000元的罰款,相對於代孕帶來的暴利,違法成本實在是過低。因此,「地下代孕」這一黑色產業在內地肆意蔓延,屢禁不止。

在這樣的交易里,女性的子宮、孩子被徹底物化。整個過程中,代孕者的權益被踐踏,全社會基本的生命倫理淪為笑柄。

此前,在2015年12月27日,十二屆全國人大常委會第十八次會議表決通過了關於修改人口與計劃生育法的決定。《中華人民共和國人口與計劃生育法修正案(草案)》第35條規定:「禁止買賣精子、卵子、受精卵和胚胎,禁止以任何形式實施代孕。」原國家衛計委希望通過此舉將代孕上升到法律層面,也被外界視為國家層面將對代孕實行全面管理的標誌。

但在對草案的分組審議中,草案第35條引起與會代表激辯。支持者稱,委託方和代孕方都處在高風險、無保障的環境中,為防範潛在糾紛禁止代孕,有其道理;反對者則認為,不應剝奪不孕夫婦通過代孕技術獲得子女的權利,禁止代孕還會讓「失獨者」再受打擊。

最終,修改的人口與計劃生育法刪除了「禁止代孕」的相關條款。

由此可見,代孕一事在內地立法者看來,也無法輕易地下定論。

香港:志願代孕合法 限制严格 商業代孕屬犯法

在香港,已婚的異性夫婦可以合法使用代孕技術,並將嬰兒的父母身份轉讓給受贈的家庭。不過他們要遵守《人類生殖科技條例》的規定:

申請人必須是已婚的異性戀夫婦;

申請人不得使用捐卵者的卵子或代孕者的卵子;

過程必須是無私的(代孕費用不得超過支出,商業代孕是違法的);

代孕協議是自願性的,即是在獲得判定為父母的命令時,必須向法庭提出代孕安排並未涉及金錢或利益的證據(合理招致的費用除外)。

需要注意的是,根據《人類生殖科技條例》的規定,商業代孕是非法的。任何人一經定罪,可被判罰款港幣25,000元和監禁六個月,重犯可被判罰款港幣50,000元和監禁兩年,此罰則適用於在香港境內或境外干犯的行為。

除了刑事責任方面,如代孕協議無法執行,最嚴重的是可能令孩子失去固定居留地。

此外,代孕使用捐贈者的配子(即不屬於委託的已婚夫婦)亦屬違法。這實際上就表示男同性戀伴侶無法獲得代孕,因為香港不承認同性婚姻。

與其他大多數已引入國內代孕法律的國家及地區(例如英國、澳洲、加拿大、新西蘭和南非)相比,香港的限制更為嚴格。

海外:規定不一 商業代孕合法化引發「嬰兒工廠」現象

法國、日本、意大利、芬蘭、冰島、德國、西班牙、葡萄牙、巴基斯坦和保加利亞等完全禁止代孕。

美國的大部分州(不同州的規定不同)、英國、比利時、荷蘭、俄羅斯、印度、烏克蘭等代孕合法(部分國家及地區商業代孕合法),在法律規定內承認代孕合同,委託人可以成為代孕母親產下孩子的法律意義的父母。

這其中,印度和烏克蘭這兩個商業代孕合法且社會貧富差距較大的國家,屢屢被當成代孕合法的危害性例子陳列在公眾眼中。