导语:《彷徨的娜拉》是美籍华人学者刘剑梅最新结集出版的散文集,着重书写了对于当代中国女性真实生存状态和精神状态的思考。相较于十几年前的第一本散文集《狂欢的女神》,步入中年的刘剑梅从浪漫主义的理想转向现实主义的观察。她认为,在文化的封建回潮和商品经济的金钱统治下,女性地位大踏步倒退,女性重回男权的新形式统治。而激烈女权者呈现出的暴力化对抗,既幼稚病,又陷入僵化的旧模式。女性的困境有着非常真实的现实语境中,需要避免二元对立、你死我活的思维,而是要放在大的人性的问题里思考,试图在女性的多种角色里找到应有的主体位置。(采访人:徐鹏远)

今天的中国,女性主义大倒退

刘剑梅

凤凰文化:您好像很少接受采访,似乎和您文章所表现出的密切关注时代动态、积极思考并表达态度完全不一样。

刘剑梅:我的主要身份是学者、是教授--这个身份已经占据了我大量的时间。学院对教授的要求是不仅要教好书,还要做好学问。美国的大学和香港的大学又要求教授学者们用英文教书,用英文写学术著作。然而,英文毕竟不是我的母语,想写得流利和优雅,是要花费很多时间和精力的。因为时间的关系,我就难以和媒体打交道,也很难密切关注时代动态,因此总是谢绝采访。

不过,我内心还是很警惕不要被西方的学院派所局限。林语堂在《生活的艺术》中曾经批判西方学院派的过分专门化和分割知识,认为这种逻辑思维和专门化的过度发展会造成了一种扭曲的现象:"一个只有着知识门类而没有知识本身的人类文化梯阶;只是专门化,但没有完成其整体;只有专门家,而没有人类知识的哲学家"。有意思的是,萨义德在《知识分子论》中也批评西方工具理性和知识的过份专门化,认为知识分子应是"业余者"。所谓业余者,就是走出专业的束缚,摆脱专业的有限眼界,回到社会关怀中。正因为认同林语堂和萨伊德的批评,所以我即使非常忙,也不放弃散文写作,因为散文就能够赋予我当"业余者"的愿望,自由地漫游在人文世界和现实世界里。

凤凰文化:在您的新书里有一个主要观点就是女性在今天面临更大的困境,尤其在中国,女性主义大倒退。我记得资中筠先生也感慨现在的女性还不如她们读书的时候,和您的观点基本一致。但不同的是,资先生是有亲身经验的,可是您没有经历过那个时代,那您的结论是如何得出的?

刘剑梅:知道资中筠老师也觉得女性地位在倒退,我很髙兴。我虽然没有经历过资老师青年时的那个时代,但看到几个大倒退现象:一个是大量社会女子不得不进入"按摩房" 、"夜总会"为男人服务,实际上是充当男人的奴隶,更可怕的是这些女子对此己习以为常,全然不知自己的奴隶地位。 另外一个是大量社会女子甘为富人与权贵的"二奶"、"三奶",甘愿充当"小妾",并甘愿以妾妇之道侍候男人。还有就是社会舆论对男权统治的新形式不仅不加谴责,还以"儒道"等旧说给予辩护。

资老师读书的年代是意识形态统治的时代,为了顾全意识形态的门面,不得不多讲讲"妇女半边天",表彰"铁姑娘" 、"李双双"。现在是金钱统治的时代,有钱就有一切,当然也拥有对女子的支配权、奴役权,这是大倒退的经济原因。而在文化上,现在的封建主义的思想潮流似乎席卷回来,有人甚至还否认五四的思想成果,包括"女性解放"的成果。这种文化大倒退势必会把妇女拉回"三纲五常"的可悲地位上去。对此,我不能不说话。

凤凰文化:在您看来这种退步的原因是什么?

刘剑梅:我是从文学文本和影视文本中体会到的,是一种文化批评的角度。我以前研究过左翼文学,读过大量的左翼作家写的小说,那里面的新女性形象非常多,她们一方面拥有宏大的社会理想,另一方面又有很强烈鲜明的女性主义意识,比如丁玲在延安时期写的《三八节有感》和《我在霞村的时候》,就拥有鲜明的女性主义立场。即使在柳青的《创业史》中,我们也会发现女主人公改霞并不是革命英雄梁生宝的附庸,而是很有独立人格,很有个性,最后还是选择离开梁生宝,很有主体性。现在的女性是否还能像这些左翼女性或革命女性一样敢于争取自己的权利呢?我在《李双双不高兴》这篇散文中,曾写道:"如果李双双生活在我们今天,她一定会很生气,因为此时绝对是另一番景象了:她的主体性虽强,但无可奈何。一旦争气,只会再次把她的丈夫气跑,跑到哪里?只能跑去包二奶,养私生子。李双双最后大概也只有两条路:一是选择离婚,二是选择隐忍。选择离婚的女子,在当代中国的路也几乎被堵死了,连剩女都嫁不出去,何况妇人李双双乎?估计她也只能像《蜗居》中的大老婆选择隐忍,即忍气吞声,眼泪往肚子里咽。"

这种退步的原因,主要是在商品经济占主导地位的社会,女性容易被金钱所物化和异化。从市场上的流行的美容广告上,你可以看到一个大众的普遍心态,那就是对女性的年龄、美丽外表、身材的重视远远超过对其内心丰富的精神世界的重视。女性自己也没有充分的个体自觉,常常被一些大众媒体所塑造,比如一些清宫剧,我就很反感,总是让女性围着男性团团转,用尽心机地争夺权力和地位,等着男性来"宠幸"。

中国妇女解放与革命相连和西方纯粹女权不同

凤凰文化:您好像常以左翼视角去看,但是除了左翼之外的还其实有更多非左翼的,那这个趋势是不是一样的?

刘剑梅:这个问题我没好好想过,但是当时左翼革命女性里最容易出现女性主义者,因为她们那个时候是先锋,革命和女性解放之间有着紧密的联系,我们在茅盾的小说《蚀》就可以读到,在二十世纪初,性解放、妇女解放也是革命的一个重要象征。当然非左翼文学的作品中也有一些,只不过没有那么激进。

凤凰文化:左翼女性肯定是倡导者或者积极的实践者,但是女性解放和自由毕竟涉及到全体女性,这个全体其实很复杂。最近在看程为坤的一本书,研究是清末民初时期北京底层女性,比如这部分女性也应该被放到女性整个地位的变化范畴内,所以我觉得光看左翼不够。

刘剑梅:晚清那会儿很杂,属于"众声喧哗"。我有一篇文章就写到比较激进的女权主义者和徘徊在现代和传统之间的女性主义者,是通过几部晚清小说来谈的。但是这些小说到底是男性写的还是女性写的我们都不知道,因为经常有男性故意用女性的名字来发表。晚清小说中的女性叙述很复杂,跟国家民族话语联系得比较紧密,民国时期的女性叙述则更为突出女性作家的个体意识。我之所以谈左翼文学,是因为涉及到整体的妇女解放的问题时,左翼女性更为激进和先锋一些,但我并不是说非左翼女性就不谈女权主义,女性群体充满了个体的差异性,毕竟每个女性的选择都是不同的。

凤凰文化:既然谈退步,就一定曾经进步过或者至少比现在要好,那么过去的时代里女性是不是真的解放过?我们都知道,近代以来的妇女解放实际上是民族启蒙和救亡的一部分,有强烈的政治意味,并不算纯粹的女权运动,或者换个说法,女性获得的并非人的自由解放,而是一种意识形态符号。

刘剑梅:中国近代以来的妇女解放的确是跟民族启蒙和救亡运动紧密相连的,跟西方纯粹的女权运动不一样。西方女性是以个体为出发点去自觉地争取女性的权利和地位的,从这方面看,中国女性的个体意识比较弱。另外,在革命时期,像铁姑娘这样的形象,一是缺少个体女性化的特征,二是只能做党的乖女儿,也缺乏个体的声音,这些观点在女学者孟悦和戴锦华的《浮出历史的地表》早就有详细的论述。但是,我们不能否认,革命带来的一个最大的好处就是妇女的解放,妇女成了半边天,地位相当高,即使像妇联这样官方机构,也为女性实实在在地做了一些事情,比如以前女性出了家庭问题,她有个地方去倾诉,有个地方帮她管,现在没有了。

当然,这种自上而下的妇女解放,还不是立足于女性自觉的个体自由和身心解放,所以一到商品社会,当官方不再掌管个人的爱情和婚姻时,女性原有的所谓跟男性的平等地位,就显得格外脆弱,不堪一击,中国传统的大男子主义观念一下子就有了回潮。

激烈女权者以暴抗暴的手段是一种幼稚病

激进女权主义者

凤凰文化:您怎么看如今一批激烈女权者所呈现出的暴力化?您认为她们是真女权吗?

刘剑梅:我不赞成激烈的女权者所呈现出的暴力化倾向,因为这种以暴抗暴的手段首先是一种幼稚病,其次就是陷入了僵化的二元对立、你死我活的旧模式。我比较认同男性和女性共同协商、化解矛盾的解决问题的模式,所以我常说,性别的问题一定要放在大的人性的问题里来思考。

凤凰文化:还有一类观点认为西方的男女平权是按照男性标准制定的,实际上是要求女性按照男性标准做女人。比如这几天刚刚看到的蒋庆就持这种观点,甚至他还认为只有儒家能安顿现代女性。

刘剑梅:我觉得中国传统一些好的东西可以保留,糟粕就应该扬弃。儒家安顿女性的办法,几千年来是很管用,即很符合封建专制主义的要求,符合男性对女性专制的要求。历来王朝都实行"男尊女卑"的统治术,从来也没有给女性平等的权利,不把妇女当"人"看,或当牛马,或当奴隶。西方的男女平权是建立在人人生而平等的基础上的,当然西方女性也是通过长期艰难的努力才赢得女性的选举权的。说西方的男女平权是按照男性的标准制定的,这种论断缺乏根据。在我看来,西方无论男性还是女性,人人平等,这是已经公认的基本权利,并不能说只是男性的标准,还是女性的标准。而且,往往开始的时候,得有男性知识分子的参与,正是他们的呼吁才奠定了很多女性解放的基础。

凤凰文化:我发现即便是关于女性主题的文章,好像您也很少使用现有的理论,哪怕是像《革命与情爱》这样的学术专著。您是觉得这些已有理论存在很大问题,还是别的原因?

刘剑梅:在《革命与情爱》中我还是采用了一些西方的女性主义理论,比如朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)的理论,但是很快就有所反省,因为我发现女性主义的理论不能完全涵盖女性具体的纷杂的情感生活和真实的现实生活。西方的女性主义理论并不是放之四海而皆准的,用在具体历史语境下的女性个体身上,更是不能生搬硬套,我现在谈文学、谈女性,更多的是采用"女性视角" 、女性思想,这不是"主义",不是"意识形态",而是强调女性本身的生理、心理特症。我不仅注意女性生存的历史环境,而且重视个体的心路历程。

凤凰文化:您怎么定位自己的女性主义立场?

刘剑梅:在社会层面上,我高扬女性主义的旗帜,为女性请命,努力推动被支配的女性获得与男性平等的作为"人"的权利和地位。在传统男权思想还依旧根深蒂固的中国,为女性争取权利是天经地义的,我将继续为此而奋斗。我发现中国当代成功的女作家很少敢于鲜明地亮出女性主义旗帜,反而在更多的场合一再声明自己不是女性主义者。我觉得在社会层面必须竖起这个旗帜。

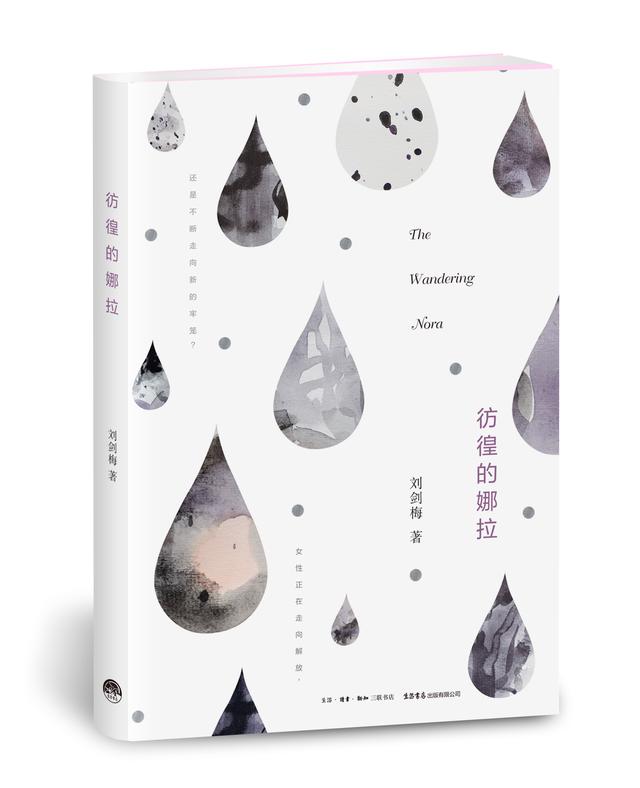

《彷徨的娜拉》

但我自己是一个"彷徨的娜拉",虽然大胆地为女性立言,为女性请命,可是同时也在真实的现实语境中挣扎,试图在女性的多种角色里找到自己的主体位置。可以说,我是一个温和的女性主义者,常常徘徊于传统与现代之间,徘徊在家庭和事业之间,徘徊在中西文化之间,徘徊在抗争和妥协之间。

在文学作品里,当我解读女性作家的作品时,我会把她的作品跟她的情感生活联系在一起来谈,不仅重视文本语言,也注意行为语言。虽然我对女性主义立场非常敏感,但是我主张在文学中要悬搁"主义",悬搁意识形态,也就是要突破理论和概念的束缚,要"去法执",包括去女性主义之执,只采用女性视角和女性思想,不设立男女二元对立,没有跟男性对抗的前提,没有意识形态上的二元对立,而是从更为人性化的角度看待女性不同于男性的思考方式和角度,更为重视女性内心复杂而丰富的精神世界。中国当代女作家中,我非常喜欢王安忆和迟子建的作品,像王安忆的《天香》构筑了一个类似大观园那样的女性乌托邦,而迟子建在她的《群山之巅》里用一个"被俗化的女精灵"的形象来隐喻当下女性在商品世界中的迷失,她们的写作都展示了女性独特的视角和语言。