导语:20世纪90年代初的某一天,昌耀写下了一则随笔,记述了一位诗人与他的作家朋友对饮的情景:有酒无菜,诗人试以自己半生秘闻作酒肴陪饮青年佳宾。诗人讲到他的父母,他的童年从军。讲到西部流放、镣铐、历史的车轮、原始的钻木取火。讲到饿殍。讲到灵魂从肉体被撕裂时的痛快……

关于受难的部分,作为一个亲历的人讲述,他说得十分轻松,仿佛只是一个顽童在夸示山中曾经玩耍的游戏。熟悉昌耀生平经历的人不难看出,文中的那个“诗人”讲述的正是发生在昌耀自己身上的故事。作为中国当代文坛上“役期”最长的“右派”诗人之一,他的一生犹如一场恶疾。

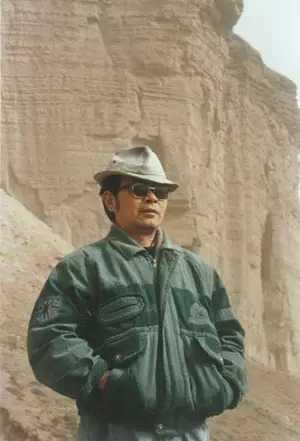

(诗人昌耀,1936年6月27日-2000年3月23日)

诗人柏桦曾经提出过一个有趣的观点,他认为:“诗人比诗更复杂、更有魅力、也更重要。诗人的一生是他的诗篇最丰富、最可靠、最有意思的注脚,这个注脚当然要比诗更能让人怀有浓烈的兴味。”这种认定对于昌耀诚然是有效的。昌耀出生于湖南桃源王家坪村(今红岩垱村)的一个城堡式的大宅院里。父母都受过良好的教育。年幼的诗人在宁静、平和、充满诗情画意的乡间度过了短暂的童年时光。但昌耀和他的父辈们一样,都无意于宴居故里,而是热切地渴望着离开家园,奔赴远方。13岁的昌耀报考了湘西军政干校,因为从小怕鬼,不敢起夜,所以常常尿床,这件尴尬无比的事情不得不使校方勒令他退学。但昌耀并不肯善罢甘休,又瞒着父母报考了中国人民解放军第38军114师的文工队,开始了日夜与军鼓、二胡和曼陀铃为伴的戎马生涯,不日即随军开赴朝鲜战场。很快,在朝鲜元山附近的一处农家菜园,一颗从天而降的炮弹又将他送回祖国。

昌耀被诊断为“脑颅颞骨凹陷骨折”,在他的《革命残废人员证》中被评定为“三等乙级”残废。后来,昌耀进入河北荣军学校进行了2年的学习,在毕业前夕,他从保定城里买来了一张名为《将青春献给祖国》的藏地风情宣传画,画中那个年轻人无比幸福、自信的笑脸使昌耀躁动的心倍受鼓舞,再一次激起了他的远方情结。毕业后,他响应了国家的号召,毅然决定投身大西北建设。1955年6月,昌耀正式“入赘”青海,先是在青海省贸易公司担任秘书,后调入青海省文联任编辑,同时在《青海文艺》(后更名为《青海湖》)兼任创作员。这也许也是昌耀一生中度过的少数几个纯真烂漫的光景之一,在他几年后创作的一首作品中,我们能够辨认得出,在那些饥馑、浪漫的日子里,一个远离抒情中心的诗歌少年,悉心捕捉美丽事物时的动人身影:

中午,太阳强烈地投射在这个城市上空

烧得屋瓦的釉质层面微微颤抖。

没有云。没有风。斗拱檐角的钟铃不再摇摆。

真实的夏季每天在此仅停留四个小时。

(昌耀《凶年逸稿》)

1957年的昌耀年纪尚轻,专注于民间采风,热爱创作,由于他对政治生活和社会活动不太积极,并且刚好有人揭发他写了“歪诗”(即《林中试笛》),青海省文联“理所应当”地把从上头分配下来的“右派”指标划归给他,让他到农村接受贫下中农再教育。下放到牧区后,他在尊严问题上屡次顶撞村支书,并听从房东的建议,装病不出工,在“家”里摆弄乐器,终于招来一辆荷枪实弹的吉普车将他带走,成为真正意义上的囚徒。在那个极端的时代,历史的阴差阳错彻底改变了一个阳光少年后半生的命运,据诗人风马回忆,“在看守所里,二十一岁的昌耀每天要干十几个小时的苦活。而食物却只有被人为地放酸了的杂粮干馍馍(新馍馍非要放到十来天直到变质了才让吃)。每到吃饭时,昌耀就蹲在墙角啃那些馍馍,让肚皮鼓起来。到了夜里,昌耀还不得不睡在那个一米高的马桶旁,他将同犯的鞋子悄悄收拢到一起,填在脑后当枕头。如果能这样睡到天亮当然好,可是同犯要大小便,一次一次排着队伍轮流便溺。那些黄色汤汁就四溅起来,溅入一个诗人的噩梦之中……”在那个非常时期,诗人鲜有作品留下,我们只能通过他的只言片语,去喟叹那些噩梦般的日子:

1958年5月,我们一群囚犯从湟源看守所里拉出来驱往北山崖头开凿一座土方工程。我气喘吁吁与前面的犯人共抬一副驮桶(这是甘青一带特有的扁圆形长腰吊桶,原为架在驴马鞍背运水使用,满载约可二百余斤)。我们被夹挤在爬坡的行列中间,枪口下的囚徒们紧张而竦然地默默登行着。看守人员前后左右一声声地喝斥。这是十足的驱赶。我用双手紧紧撑着因坡度升起从抬杠滑落到这一侧而抵住了我胸口的吊桶,像一个绝望的人意识到末日将临,我带着一身泥水、汗水不断踏空脚底松动的土石,趔趄着,送出艰难的每一步。感到再也吃不消,感到肺叶的喘息呛出了血腥。感到不如死去,而有心即刻栽倒以葬身背后的深渊……(昌耀《艰难之思》)

这无疑是昌耀一生中间最重要的一个时期:“一个无法抹掉的基本事实却是:当年此间同道对一个热诚投奔大西北‘熔炉’的年轻人所实施的集体性‘政治谋杀’是对公正的嘲弄。我是此间仅有的为一首写给社会主义新时代的赞歌——但对‘反右’缄默——而接受了近22年惩处的人。”这段艰辛的历史镌刻出昌耀无数的创伤记忆,也塑造了他苍莽、健朗、博大的诗风。

1980年,《诗刊》第一期上发表了昌耀的长诗《慈航》,标志着他诗歌生命开始了一个崭新的起点,也随即迎来了他创作史上的一次高峰,许多奠定昌耀诗歌地位和写作格调的作品,均诞生在这一时期。除《慈航》外,《山旅》、《划呀,划呀,父亲们!》、《旷原之野》、《青藏高原的形体》(组诗)、《巨灵》等诗作,都在昌耀复出之后的中国诗坛产生了广泛的影响,评论界也貌似一蹴而就地将他这段时间的写作命名为“西部诗”或“新边塞诗”。

在一次访谈中,昌耀对自己的诗风有过这样的描述:“我的诗是键盘乐器的低音区,是大提琴,是圆号,是萨克斯管,是老牛哞哞的啼唤……,我喜欢浑厚拓展的音质、音域,因为我作为生活造就的材料——社会角色——只可能具备这种音质、音域。”(昌耀《宿命授予诗人荆冠》)昌耀用低音区来定义自己诗歌的声学品质,这是他的历史记忆和社会角色赋予给他的朴实风格,也是他的内在秉性使然。昌耀曾坦诚地说:“我欣赏那种汗味的、粗糙的、不事雕琢的、博大的、平民方式的文学个性……我所理解的诗是着眼于人类生存处境的深沉思考。是向善的呼唤或其潜在意蕴。是对和谐的永恒追求与重铸。是作为人的使命感。是永远蕴含有悲剧色彩的美……我厌倦纤巧。”(昌耀《艰难之思》)雄浑的低音区奏响了沉潜在人性深处的命运音符,是诗人酒瓶底部散发出的醉人馨香。昌耀关注的是人类精神基座上的生存事件,犹如梦想着“树墩是一部真实的书”(昌耀《家族》)一样,偏重低音的声学特征,也使他的诗歌具有了风化和沉淀的力量,形成一种坚硬的质地,一种劳作的美学,一种雕塑感。雕凿诗歌就是雕凿生活,它是赋形的演奏,也是写作的隐喻:

雕凿一部史论结合的专著。

雕凿物的傲慢。

雕凿一个战士的头。

(昌耀《头像》)