龟兹石窟是中国地理位置最西、数量最多、分布最广的大型石窟群。澎湃新闻去年曾刊发多篇关于走近龟兹艺术报道。中华艺术宫近期推出“丝路精魂——丁和古代龟兹石窟壁画艺术纪实”,精选上海摄影家丁和近十年拍摄龟兹佛教石窟壁画的作品,其中德国收藏的龟兹佛教石窟壁画尤其罕见,特刊发摄影家丁和为此专门撰写的解读文章。

正在中华艺术宫展出的“丝路精魂——丁和古代龟兹石窟壁画艺术纪实”展。澎湃新闻记者高剑平图

2003年,我首次踏足新疆维吾尔自治区。镜头中这一片古称西域的土地与我国其他地区相比,是那么的与众不同。西域的美是沧桑而雄浑的,又像塔克拉玛干沙漠的风沙一样狂傲不羁。这种独树一帜、不可比拟的魅力使我从此心无旁骛,专注地行走、拍摄新疆。

西域的诸多佛教石窟遗存,在山水间栖守了千年。我常常和它们擦身而过,但一直没有足够的自信去解读如此深邃的文化符号。直到2006年,我随央视节目组重走玄奘之路,有幸与几位专家学者同行,知识与精神的双重收获给我带来撞击和思考。在完成了我的《玄奘取经之路》影纪后,我自觉得到了极大的提升,方才下决心去探索和深挖西域石窟壁画。我是一个信佛之人,却远不能算是教徒。

在深入学习佛教历史与典籍之前,我只能是一个虔诚景仰的崇拜者。初时,西域壁画所蕴含的漫长的时代跨度、多元的民族文化、万变的绘画风格使我难以招架。在2007年春节的严寒里,由于摸不到拍摄的头绪,我在克孜尔石窟窄小的洞窟中央默然而立,心和窟外的冰雪一样凉。回上海后,我埋头研读有关于壁画的书籍,查阅各种资料。

克孜尔石窟谷西区外景

2007年12月,我正要赴欧洲出差,并打算借此机会去到所在多国的博物馆参观学习。时任新疆师范大学教授的朱玉麒先生得知后,推荐我一定要到德国柏林亚洲艺术博物馆馆藏部去看一看那些流失海外的西域壁画。在朱教授的引见下,我与亚洲艺术博物馆取得联系并迅速成行。

佛教大约于公元前二世纪初传至西域,到公元十五世纪基本陨迹,在西域留下了瑰丽的佛教石窟群。它们融合印度、希腊、罗马、波斯、回鹘、我国中原等地文化于一体,将古人现实和精神双重世界栩栩绘录于石窟崖壁,是西域最伟大的佛教艺术遗存。

1902年,伴随西方国家中亚探险的热潮,德国皇家吐鲁番考察队先后四次对西域各地石窟进行大规模的壁画割取。造成损失以最古老的克孜尔石窟为甚,被割面积达400平方米以上。此外,库木吐拉、森木塞姆、柏孜克里克、高昌故城、胜金口、吐峪沟、阿萨等石窟遗址也不同程度受到伤害。在二次世界大战中,收藏这些壁画的德国柏林民俗博物馆将它们分藏于各地保存,但40%的壁画仍未能逃脱战火的摧毁,其中不乏西域壁画之绝品。原苏联红军在战乱中也劫走了一小部分壁画。另外,德国拍卖了部分壁画,导致它们远流美、日等国。还有一部分至今仍收存于柏林亚洲艺术博物馆之中。

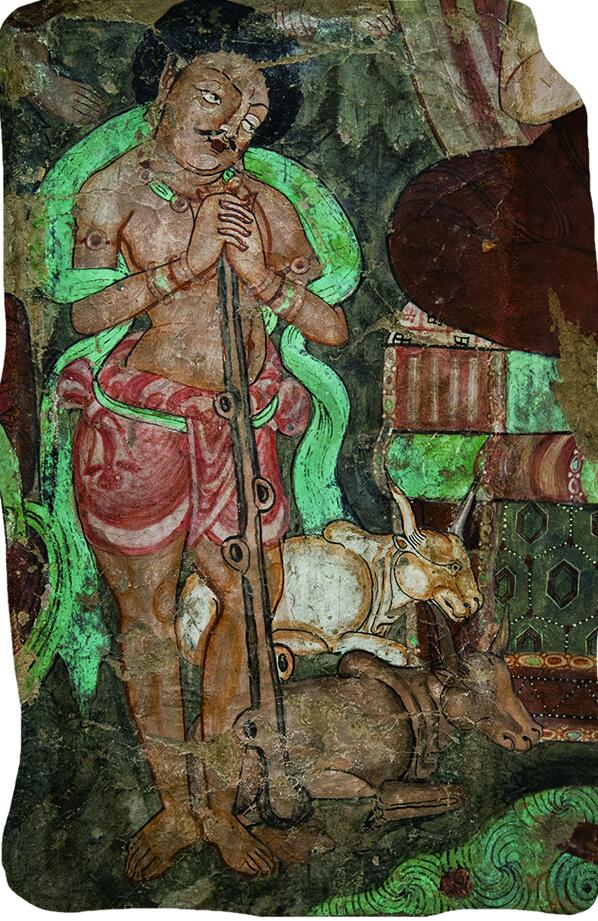

德国藏西域壁画

在柏林亚洲艺术博物馆,我见到了这些西域壁画。它们有的被搁置在成排的架子上,碎裂而模糊,有的被修复陈列在墙上,精致而壮美。这些脱离了母体的残片,在我脑海中投射出洞窟中伤痕累累的壁面。与洞窟现存的壁画相比,它们一如海外遗孤,经历更为坎坷,也更为传奇。我心下感到无比怜惜,想到与它们的相遇仅是这短暂交错的瞬间,不禁怅然若失。于是,我告诉自己,要把它们的影像记录下来。我求见老馆长Willibald Veit教授,在愉快的交流之后,向他申请了两天时间,在馆藏部及展厅内进行自由拍摄,教授欣然应允。

当然,面对这么大的工作量,两天时间还是很紧张的。来不及为每张图片支设脚架,我就端着数码相机在地下室里上下攀爬,来回穿梭,在一个恒温的环境下竟一直挥汗如雨。回想这短短两天的拍摄过程,犹如激情迸发的短跑冲刺,兴奋之余又意犹未尽。回上海后,好友马秦先生很及时地送给我一套由勒柯克和瓦尔德斯密特合著的《新疆佛教艺术》,我一边整理调试图片,一边了解它们的来龙去脉和背后的故事。

德国藏西域壁画

2008年1月,我在新疆库车地区的多个石窟群进行拍摄,在洞窟里度过了整个春节。5月,我在乌鲁木齐举办《玄奘取经之路——丁和寻访影纪》摄影展。我将入口处的一号展厅作为西域石窟壁画特别展厅,其中一半是德藏壁画,另一半是石窟现存壁画。在展厅神秘肃穆的仿石窟环境中,我看到人们停驻脚步凝神端详。他们中的许多人恐怕还不曾去过千里之外的洞窟,却在这个时间和空间里被它们撞击着心灵。错过才觉得珍贵。我们曾经浑然不觉、视若无物的伟大文明被别的民族所觊觎和珍视。这值得我们深刻地自省和思考。展后,我将精心制作的壁画图片赠与龟兹石窟研究所,作为对他们工作的支持、鼓励和感谢。

德国藏西域壁画

我是幸运的,能够亲见那些遗失海外的精美壁画。这些西域壁画让我品味到了历史五味,窥见人们技艺与精神跌撞成长的过程。每每在屏幕上打开图片,一倍倍放大,其中大胆的色彩铺陈与精细入微的线条勾勒,让我看到属于我国某一历史时期,却又来源于其他文明发源地的更博大的文化艺术范畴。从佛的无数的脸与形态,众神和俗众无数的脸与形态上,我看到画师们精神的融入。这也许就是信仰的力量吧。

德国藏西域壁画

《德藏新疆壁画》由于一些原因搁置了多年。在此处我想强调,这是一本以摄影为根本的书。以柏林亚洲艺术博物馆展厅以及馆藏部的壁画图片为主,配合少量今洞窟实景图。在文字内容上我不敢妄加学术性论断,而是参考了不同时期的专业学者和研究机构的书目和资料文章,其具体明细将在书中列出。它就好比是我拍摄壁画和以此为切入点学习西域佛教历史文化的一本大笔记。当然了,编辑这样一本书,在文字筹备和图片调试上的工作量都是巨大的。首先是给壁画定位,亦即找出它们原先所出的洞窟并尽可能精确对应到洞窟内的具体位置。

其难度有三:一是原德国皇家吐鲁番考察队在短时间内成批割取壁画,工作量巨大,未免导致原始记录的混淆和错误。加上当时洞窟还未被官方机构统一编号,考察队对于洞窟只是按照位置、事件和片面描述进行随机命名。这就常使后来的研究陷入模棱两可的困惑之中。二是考察队将壁画分小块割取,装运回到德国之后再进行拼复还原,在拼合的过程中不排除有混拼、错拼的情况。三是现有各学术书籍对于许多壁画原有出处的说法不相统一、矛盾频出。

我在书中对于壁画的归位以如上材料为基础,但不偏信一家之言,在进行了洞窟内部的实地考察之后,得出自认为最可靠的结论。由于吐鲁番盆地各洞窟群的考察和总录制作的工作仍在有关官方机构紧锣密鼓的筹备之中,故我书中对于吐鲁番的各石窟信息记录较为粗略,望读者包涵。另一项大的工程是壁画图片调试。海外壁画和窟存壁画在一百多年内历经不同的人为操控和保存环境。

据我推测,德国工作人员曾对它们进行了酒精等化学品擦拭以及拼接处和损毁掉落处的再上色。相当数目的壁画,其色彩已经和原来面目相去甚远。这给我校色带来了极大的困惑。是忠实于它们今天的样子还是让它们和所出洞窟的色彩相和谐一致?我思考了很久,最终决定尽可能让它们接近窟存壁画的色彩,也即还原它们百年前的原貌。这样或许可以稍稍满足我和读者对于失而复得的美好想象。

我的壁画拍摄经历,有机也有缘,并不轰烈,但对我而言意义绵长。作为一个佛教的崇拜者,作为一个西域文化的追随者,也作为一个手执相机的记录者,我希望我的图片不是过目即忘的电子文件,而能成为一些人的“眼”,看到那已经逝去的过往和正在发生的当下。在我国与亚欧非诸国推进“一带一路”的今天,回顾古丝绸之路沿线悠久的历史文明和多民族文化的交融传承,或许能带来新的启迪。