新年伊始,一篇名為《為什么文藝女青年在人到中年時都走上了靈修之路》的文章(以下簡稱“為什么”)在互聯網世界里引起了熱烈的討論。這篇文章的出現,源于作家衛慧在一段視頻《我是誰?我為什么來到這個世界上……》中表現出來的驚人轉變:一個往日因“情欲敘事”、“身體寫作”而走紅的女作家久未露面,如今搖身一變成了“中國最勤奮的海靈格家排師之一”。

靈修能帶來精神上的超脫、品味上的提升和對于生活、世界乃至宇宙的想象。

對于從視頻中所引申出的,文藝女青年走上靈修之路的這種文化現象,“為什么”一文的作者侯虹斌提出了兩點看法:“之所以這么多人都選擇這條路,一方面,是我們的社會不安全感太強了,成與敗都出于不確定因素,翻云覆雨,所以越是成功人士越是篤信各種不可知的力量,神秘學;包括馬云、王菲、李連杰這樣的頂尖人士。另一方面,我們的作家、文化人、社會精英,思想資源太過匱乏,學習和思考能力不足,他們不愿意學習更為系統、更為成熟的世界觀,想取巧,才紛紛掉進“神秘學”的坑里。”對此,南京大學的楊德睿在一篇訪談中表達了自己的不同意見(詳見《富人為什么往往會成為靈修市場上的冤大頭?》,以下簡稱“冤大頭”),為修行行為進行了一些辯護,比如:“修行會增強我們某些心智能力和性格傾向、弱化甚至消滅另外一些能力和傾向”,或者“如果是真正的靈修,基本上至少得教你如何在這一世中‘得道’,或者至少是教你如何找到安身立命之所,漸漸越活越平靜、健康、開朗、充實”。最近幾年,各類靈修活動,或具有新興宗教色彩的團體確實在神州大地上迎來了蓬勃的發展。無論褒貶,這樣的文化現象可以獲得討論總是好事。

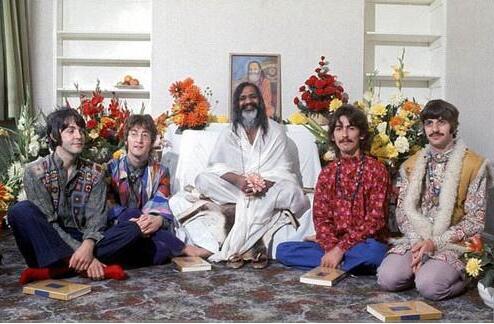

六十年代靈修的西方嬉皮士

靈修成為時尚,或者更精確一點,成為中產階級文藝青年的時尚,在國內大概也就是最近幾年冒出來的新鮮事物。城市中產階級的生活水平提高了,想要尋找一些精神上的慰藉,獲得靈魂的提升,在現當代的文化歷史上絕不是頭一遭。雜糅了東方風格的現代服裝,山谷溪流邊的沉思聚會,衛慧的影片向我們展示了一種宛如上世紀六十年代西方嬉皮士的生活圖景。如果要為當代中國文藝青年中的靈修者尋找一個現代社會中的文化來源的話,嬉皮士這個群體也許是不錯的選擇。

用怪異行為祈禱自然與博愛的嬉皮士們。

二戰之后的西方世界,由于戰爭的創傷和冷戰鐵幕的隔絕,一代年輕人陷入了普遍的虛無和頹廢;但與此同時,文化的全球流動成了勢不可擋的潮流,他們中的一些將目光投向了遙遠的東方,試圖從東方的傳統文化中汲取養分,重建自己的精神家園,尋求個體精神上的解脫。六十年代盛行歐美的嬉皮士運動(The Hippie Movement)就是在這樣一種思想背景中誕生的,其中,尤以披頭士樂隊在1965年與1968年旅居印度為人熟知。印度元素在披頭士的迷幻搖滾音樂中占有重要的位置,這也直接來源于該樂隊成員前往印度瑞詩凱詩(Rishikesh)進行的冥想修煉旅程。

靈修讓披頭士樂隊的音樂得到了質的飛躍。

作為一種對現代主義的理性主義的反叛,來自古老印度的聲音、哲學、乃至生活方式,都給戰后歐美的年輕人帶來了巨大的震撼。靈修作為一種對遙遠的精神生活的實踐方法,一時間在西方年輕人的文化藝術圈子里蔚然成風。于是,我們得以從杰克·凱魯亞克(Jack Kerouac)的小說《達摩流浪者》中讀到他對宇宙和人生的思考,也可以通過照片看到1969年伍德斯托克音樂節(Woodstock Rock Festival)上各種深陷沉思與冥想的青年男女。

而在沉思與冥想的同時,嬉皮士們仍然會以公社式的集體生活與波西米亞風格的流浪,表現出他們對資本主義與消費社會的逃避或者消極抵抗。在“愛與和平”的召喚下,我們也可以見到嬉皮士群體對于60年代黑人民權運動、女權主義運動或是反戰運動的樸素地介入。1967年夏天,十萬嬉皮士聚集在舊金山的海特·亞許柏里(Haight-Ashbury)地區和金門公園(Golden Gate Park)通過音樂與表演藝術,表達著他們的反對意見。而這一場景,也永遠地銘刻進了歌手Scott McKenzie的名曲《San Francisco》之中。

正如歌中所唱的:“If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair”(如果你要去舊金山,請記得頭戴鮮花),在那個夏天,嬉皮士們以花童之姿集體現身于進步的社會運動之中,卻也因為缺乏組織紀律性和政治上的幼稚而使得抗爭僅僅呈現為一次展演。在六十年代之后西方世界愈發明顯的通貨膨脹與社會兩極化趨勢下,嬉皮士們非但沒有團結起來,形成強有力的抵抗運動,反而過度沉溺于對“自然”、“和諧”等前現代觀念的追逐,落入了一種前笛卡爾式的誘惑之中,希望以消極的“無為而治”作為對宏觀政治經濟問題的回應,最終使得生活方式的革命成為一句空談。

當歷史進入到七十年代,更多新興的文化藝術形式創生出來,稀釋了嬉皮士文化對于年輕人的吸引力;而過于理想主義乃至一廂情愿的游牧生活實驗,也在這個時期紛紛宣告破產,本就聯系不緊密的嬉皮士運動迅速崩解。曾經帶有強烈靈修意愿的部分嬉皮士們,進入了更具宗教色彩的新紀元運動(New Age Movement),在更加嚴密的組織形式與龐大的產業利益面前,磨滅了對于現實政治社會生活的關懷。

靈修作為一種時尚進入中國

當代的靈修活動進入華語世界,是從寶島臺灣開始的。在大陸剛剛開始改革開放的時候,臺灣女作家胡因夢和三毛就已經開始了對靈修和新興宗教的引介與探索。而從最近受到熱議的幾個走上靈修之路的著名文藝女青年的身上,我們仍然可以依稀見到那兩位臺灣“前輩”的影子。當然,當代中國靈修活動的興起,也不全然是依靠臺灣同胞所引介的,在改革開放初期的“氣功熱”中,當今國內靈修的一些門道已經初現端倪。不過,對于新興的中產階級來說,靈修所表現出來的生活品味,必定是要比氣功高雅得多;而文化產業起步較早的臺灣所提供的精致商品,也就更對這部分人的胃口。

無論是需要長期參與的靈修課程、培訓班、工作坊,還是更簡單易得的靈修產品,像是念珠、擺件、熏香、精油等等,毫無疑問,靈修(及其相關的消費行為)已經成為當代中國中產階級文藝青年的一種時尚。這種時尚所含納的不僅是對于精神、心靈的冥想式探索,也絕非對于封建迷信的拙劣復制,而是如其所宣傳的,成為了一種整體性的生活方式(Lifestyle)。對于身處靈修圈子里的人來說,靈修所能帶來的,除了個人精神上的超脫,還有衣著打扮、家居裝潢品味上的提升,更有一種對于生活、世界乃至宇宙的想象。

當代的靈修活動進入華語世界,是從寶島臺灣開始的,并成為一種時尚。

在當代的靈修時尚中,充斥著消費主義的商品邏輯與中產階級情調,良心自由成了某些掌握社會資源的人的消費對象,精神解放變成了精品生活的點綴,仿佛只有解決了生存需要的人才有資格觸及。對于“潛意識”、“創傷”等心理學話語的浮濫使用,讓靈修披上了一層經不起檢驗的科學外衣,而物種演化、環境科學乃至量子力學的概念也和占星術、心靈能量與神秘主義雜糅在一起,成為只有靈修大師才能解釋的宇宙奧秘。而衛慧在視頻中所談到的“人不僅只是一個個體,更加是家族系統以及人類系統當中的一分子”,因而要“拯救家庭”的說法,看似體現了靈修者對于回饋社會的良苦用心,卻也透露出保守的性別觀念,與在當代所有制困境下把家庭當做社會生產力再生產的基本單位的家庭制度的臣服,這和所謂的“后現代心理流派”有什么關系實在讓人捉摸不透,也很難想象曾經以欲望和身體作為寫作主題的衛慧何以如此堅決地投入到對家庭的執迷之中。又如“公益”、“慈善”這樣的說法,更是潛藏了對涓滴經濟學(trickle down economics)的膜拜。將社會資源集中在富人手中,再通過富人的投資、消費與捐贈讓社會財富從富人的指縫涓滴到窮人頭上,而非通過制度性的分配與社會福利,保障與提高弱勢群體的生活水平,這種在資本主義社會中已經快要講不下去的謊言,終于穿著宗教這種久受崇敬的服裝,用從靈修借來的語言,演出著世界歷史的新場面。縱使嬉皮士的政治行動以失敗告終,當代中國的中產階級靈修者卻是連那種帶有進步色彩的公共關懷視野也省略掉了。雖然形象上與嬉皮士有相似之處,但當代中國的靈修者,骨子里更接近一種強調消費行為與生活方式的雅皮士(Yuppies,young urban professional)。

文化領域的商品化

上世紀末,中國開始由計劃經濟體制向市場經濟體制轉變。原本匱乏的物質商品在這一轉變過程中快速的豐富起來,吃飽肚子已經不再是中國人民的主要問題,“三轉一響”也不再是衡量中國家庭收入水平的標志,在互聯網+的時代,中國人更是憑著淘寶和微信走在了世界的前列。在物質商品豐富起來的同時,國內的大眾文化市場也迎來了空前繁榮,越來越多供大眾消費的文化產品被生產出來,進入了尋常人的視野——這次在網上引起熱烈討論的衛慧,也是在2000年前后,憑借其奔放的寫作風格而受到許多人歡迎的。

文化市場蓬勃發展,意識形態超市里的商品自然也儲備充足。當宏大的階級斗爭敘事不再是社會大眾的唯一選擇時,關注自身,尋求內心靈性的提升看起來也是不錯的選擇。正如楊德睿在“冤大頭”一文中所言:“反正我見過更多的富人信教、靈修的原因是他們有錢了好多年,早就沒有物質匱乏的問題了,想用錢來讓自己快樂的方法早就玩遍了、玩厭了,這才深刻地悟到錢帶不來幸福,錢買不到很多最重要的東西......”。然而,即使靈修或者新興宗教可以讓人得到錢買不來的東西,但在文化市場里,想要得到這些或超脫、或晦澀的精神解放,要投入的還是貨幣。商品總是商品,對于“為什么”一文中談到的走上靈修之路的文藝女青年群體來說,產業的力量不容忽視。無論是各種靈修類的書籍、音樂、培訓班或是工作坊,哪樣不是由物質商品和服務堆疊起來的?對于我等凡夫俗子來說,眼前能見到的往往就是王菲演唱的《心經》的mp3文件和郝蕾淘寶店里的念珠手串(這兩個人肯定能稱得上是文藝青年圈子里的女性偶像)。

靈修產業作為文化產業中的一環,著實有解放生產力、發展生產力的作用。一方面,社會中的剩余資本,除了流向房地產、金融或是互聯網這些產業,同樣進入到了文化產業之中,創造了許多就業機會;另一方面,人民群眾確實有精神生活的需要,比起侯虹斌所說的“思想資源太匱乏”,我倒是更愿意從社會大眾的文化需要這方面來看待靈修這個問題,有人喜歡讀情欲小說,就有人想要讓自己更有“靈性”。商品化了的靈修,作為滿足人們文化需要的消費對象,也不好徑直一刀當做“人民的鴉片”給切下去,畢竟可供當代國人玩樂的文化奇觀,何止千種萬種。然而,作為一種意識形態商品,當代中國的靈修確實有著讓人自囚于內心的危險,其中暗含的許多保守甚至退步的價值觀,也不得不讓人擔憂。

假使真的如衛慧所言,“自我的探索,心靈的覺醒,是一條幸福的不歸路”,那么在此我們恰巧遭遇了齊澤克所描述的意識形態的形式:“向著一個方向,盡可能地沿著一條直線,不停地走下去,一旦下定了決心,就要聽從哪怕是最可疑心的意見……他們必須相信,他們的決定是完美無缺的,他們最終必定能夠達到自己的目的”。對于靈修是否能讓人獲得心靈的覺醒,我要重重地打上一個問號;而這條指向個體超脫的不歸路,顯然是要將人帶入原子化的目的地。

無論是焚香茹素、徒步游西藏的文藝青年,還是邊吃烤串邊盤手串的社會大哥,談起個人修養和精神境界總是“一花一世界”,內心的事情外人總是說不清楚。對于經歷了漫長的革命歷史和經濟建設時期的國人來說,好不容易砸碎了鎖鏈站了起來,卻又要把自己關在心里,戴上緊箍,實在是讓人情何以堪。文末,也許僅僅是作為一種建議或者呼吁吧,我衷心地希望這些住在門禁社區里的中產階級文藝青年靈修者,不妨在深探內心靈性之余,也把目光多投向窗外,看看自己生活的城市、社區和街道。(文/王丹青)