来源:科普中央厨房 | 北京科技报

新媒体编辑/陈炫之记者/王雪莹

编辑/吉菁菁

近期在全球范围不断蔓延的新冠肺炎疫情中,钻石公主号等几艘游轮不断被卷入其中。从古至今,传染病似乎就和船结下了“孽缘”。人类与疫病斗争的漫长岁月里,为何船舶总被选中?

1347年10月的一天,三艘来自热那亚的商船,在穿越了地中海、途径了君士坦丁堡后,终于在西西里墨西拿港口靠岸了。

▲中世纪插画中描绘黑死病依靠船而大肆传播的场景。图源:《The Black Death of 1348 and 1349》

当码头的工人爬上商船,他们被眼前的景象吓傻了:甲板上、船舱里横七竖八地躺着一具具分不清是死还是活的躯体,有的浑身长满了黑色的大疱,流出的脓血将衣服和甲板都黏在了一起,有的衣襟上布满黑色的血痂,成群的老鼠正在啃咬着这些残骸,而那些似乎还留有一口气的船员,正在绝望地呻吟??

700年前,黑死病以船为导火索,用鼠疫点燃了整个欧洲。这三艘热那亚商船可能是幸运的,不像另外九艘,早在海上就被鼠疫杆菌变成了“鬼船”;可它们也是不幸的,活下来的船员多数仍没逃过被传染——他们逃过了海上的密闭空间,却没逃过船上的40天隔离。

700年后,又一艘邮轮被病毒“预定”了。

▲被迫在海上隔离的“钻石公主”号游轮。图源:EPA

停在日本横滨的“钻石公主”号虽然不用隔离40天了,但在新冠病毒面前,它依然没能逃过成为“病毒培养皿”的命运。2月3日到27日,该船新冠肺炎确诊人数已从41例攀升至705例,还有更多的人正在被传染??

一艘普普通通的船舶,缘何摇身一变成为“恐怖邮轮”?人类与病毒斗阵的漫长岁月里,为何船舶这种交通工具总被疫病“选中”?

斩不断的循环:船舶屡次成为“病毒培养皿”

抗生素可以减少黑死病的死亡率,现代科技可以让船驶向更远的地方,但人类依然无法阻止“恐怖轮船”一次次的出现??

1918年9月7日,一艘从波士顿出发的美国军舰抵达了费城海军军港,300多名海军士兵蜂拥下船去城里散心,没人在意这群士兵中有两个人在咳嗽、打喷嚏。三天后,军舰上多了14名“同病相怜”的兵,更为不幸的是,最早得病的两个士兵竟然死了。

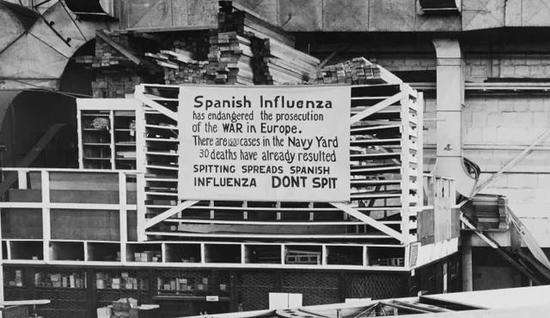

▲费城海军军港在西班牙流感期间在军舰上张贴标语,警示军民警惕。图源: Everett Collection

两周后,因类似症状倒下的海军士兵突破了600例,越来越多流感症状的青壮年在反复高烧中开始咯血,病情急剧恶化后丧生。没过多久,仅是军港内的确诊人员就已经升至1500、死亡30例??

尽管越来越多证据都在暗示“这艘军舰或已染疫”,但费城仍没有对军舰采取封闭隔离,并如期在9月28日召开了20万人战争筹款大游行。三天后,费城31家医院人满为患,117人死于这种奇怪的“流感”;三周后,死亡人数超4500例;同年11月,这一数字突破1.3万??

这一次,用小小的病毒攻陷海军,“借船之力”改写了人类历史的这场疫病名为“西班牙流感”,在1918-1919年期间导致全球近4000万人丧生。

进入21世纪后,人类生活水平的快速发展,这也让邮轮逐渐代替商船和军舰,成为疫病最新的“心头好”。

2003年10月,一艘名为“奥罗拉”号的邮轮正在进行着一场为期19天的地中海之旅,就在旅途进行到一半之时,一位游客突然出现了呕吐、腹泻的症状。

最初,人们认为这不过是普通的肠胃炎——在长途旅行中这种肠胃病真的太常见了,但令人始料未及的是,不到一天的时间里,船上竟然有越来越多的人也开始出现恶心、呕吐、腹泻的症状。没用多久,这艘载有2000余名乘客的邮轮突然涌现出500多例病号,病情重一些的乘客除了呕吐和腹泻,还陆续出现了低烧、腹痛、脱水等症状。

▲因诺如病毒爆发而被隔离在船上的游客。图源:Travelerstoday

随着船上病情的快速发展和重症患者的增多,“奥罗拉”号不得已向沿途的希腊政府求援,但后者只允许其港外抛锚,同时要求其在短暂补给后立刻离港。无奈之下,“奥罗拉”号只能继续来到直布罗陀海域,这一次,西班牙政府当即宣布,关闭其与直布罗陀的边境口岸直至邮轮主动离港??

险些引发西英外交风波的这场“罪魁祸首”正是诺如病毒,其致死率虽不高,但传染性强、传播速度快,每年都会在全球暴发多起群聚性感染,邮轮则是重灾区——根据美国疾控中心数据显示,自2002年至2019年,仅美国就有6.6万人在邮船上感染诺如病毒。

糟糕的通风系统:恐怖邮轮诞生的首要原因

“不管是冠状病毒、诺如病毒抑或流感,邮轮简直是帮助病毒大肆传播的绝佳场所”,美国范德堡大学传染病专家William Schaffner说。

对此,鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心病毒学系主任Marian Koopmans此前接受美国媒体采访时就表达了赞同。他直言,对于那些能在人群传播的病毒来说,邮轮早就是“臭名昭著”的存在。

那么问题来了,为什么传染病总盯上轮船?相较于还有甲板可以透风的轮船,空间更小、全封闭的飞机难道不是更危险吗?然而事实却恰恰相反。

糟糕的通风系统是导致轮船成为传染病温床的首要原因:海上的密闭环境使轮船内部换气高度依赖通风系统,而多数轮船的通风系统使用的并非负压通风。

具体来说,采用负压通风能确保室内气压低于室外,使空气只能从外向内被抽入而不会由内向外被排出。鉴于这一特点,医院的隔离病房普遍都采用负压通风系统。

然而,这种通风系统虽然过滤病毒颗粒的性能更高,但对空气分子流通的阻塞也更大,导致能耗较普通空调也大,较难大面积投入使用。

在传染源较少的疫情早期,或当病毒的传染性不高时,普通空调过滤病毒的性能还较为可观,约达80%。但随着病例增多,抑或病毒本身的传染性很强时,普通空调不仅做不到有效过滤病毒,反而会成为传染中枢,加快病毒的传播。

尽管负压通风系统性能更高、更安全,但考虑到造价不菲和巨大的成本,对于以盈利为目的的邮轮行业来说,显然不如普通空调性价比高。

▲防疫人员身着防护服在诺如病毒爆发的疫船上进行清洁。图源:AFP

此外,内部格局以及消毒杀菌情况也使轮船在病毒面前更“易感”。 仅以邮轮内部洗手间为例,在2016年一项邮轮疫病模拟实验中,科学家们发现,随着洗手间距离与主走廊的距离变化,洗手间外门把手的病毒数量也呈“山”字变化,即离主走廊最近和最远的洗手间病毒数量最少——前者高频的使用次数使得病毒数量多,但因为能得到更多的消毒次数,病毒的数量反而有所减少,后者则因距离远、使用的人相对较少,病毒数量也较少。

相比之下,反而那些处于中间部位的洗手间外门把手最“脏”,同样的道理也适用于公共区域的桌椅。一方面消毒重点受惯性思维误导,另一方面轮船消毒杀菌的频次本身并不理想,这些都让人群聚集的海上密闭空间成为病毒传播的首选。

密闭空间不一样:飞机有时比轮船更安全

半封闭的轮船尚且如此,那空间更小的飞机情况岂不是更糟?然而事实并非如此。

纽约霍夫特大学交通地理学教授Jean-Paul Rodrigue此前在接受《南华早报》采访时就表示,相比于邮轮,飞机上的空气循环系统反而更好一些。

具体来说,现代的飞机客舱通常采用可达医疗制药行业标准的高效微粒空气过滤器,对细菌和病毒颗粒的过滤效果能达到99.97%,远远超过轮船使用的普通空调系统。

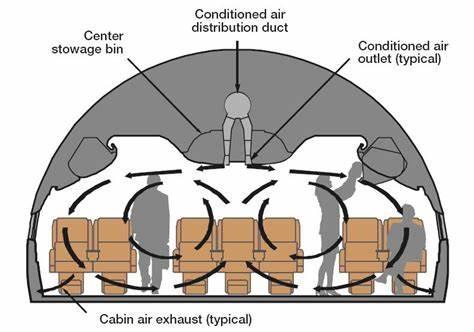

同时,根据中国民航局飞行标准要求,一般的民航客机舱内换气的频率为每3分钟一次,每小时20-30次,该频率远高于其它交通工具的室内空气流速。加之客舱空气是自上而下在横截面内循环,而非前后流通,这些都在一定程度上更能保证单位区域的空气清洁度更高。

▲客舱内部的换气主要在横截面内循环。图源:National Academies Press

此外,多数民航也会出于保护飞机电气系统和结构重量的原因,对客舱空气进行除湿处理(这也是人们为什么会在高空飞行中感到异常干燥的原因),这种相对干燥的空气环境本身也不利于病原体的生长与繁殖。

“空气传播听上去很吓人,但事实上我们每天都在面对它,但我们不是没有办法将这种危险程度降低”,美国马里兰大学流行病专家Don Milton说。

当轮船出现传染病征兆时,最能减少交叉感染的方法当然是让病人在空旷开放的空间单独隔离,但出于诸多因素影响,这种方法的可操作性并不高。当人们不得不选择封闭空间出行时,或许戴好口罩、勤洗手要远比相信高级的通风系统更靠谱。