大潮奔涌,大灣興榮。

自人類進入大航海時代以來,全球各地良港和灣區日益成為國際經貿熱點,逐漸形成以三藩市、東京、紐約等為代表的國際知名灣區。它們猶如世界經濟版圖上的璀璨明珠,發揮集聚資源、融通要素、輻射周邊的經濟功能,成為維繫世界經濟脈動的重要增長極和創新源。

作為世界灣區經濟發展的新亮點,中國建設粵港澳大灣區的戰略決策吸引世界目光。國際觀察人士認為,粵港澳大灣區建設正逢其時,順乎大勢。其體量之大、規劃之遠、地緣之利、產業之新、機遇之廣,堪稱世界灣區經濟海洋中的「後浪」,在融通資源、推動創新、增進共贏等多方面前景光明,未來可期。

潮起東方大灣興

世界銀行數據顯示,全球經濟總量中約有60%來自港口海灣地帶及其直接腹地。地處中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,粵港澳大灣區建設立足「雙循環」新發展格局,佔據「一帶一路」區位優勢,緊扣技術創新與產業疊代脈搏,備受全球關注。

「總面積5.6萬平方公里,人口8000多萬,2020年創造經濟總量超11萬億元,這個體量放在世界知名灣區中也十分突出。」在澳大利亞經濟學家郭生祥看來,粵港澳大灣區的超大規模,為其躋身世界級灣區奠定了堅實基礎。

作為大灣區發展的總規劃圖,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》落實進程備受矚目。兩年多來,230多部相關政策文件陸續出台,勾畫出日益密集的人流、物流、資金流、技術流、數據流,令國際人士感慨其大手筆、高效率。

聯合國貿易和發展會議經濟學家梁國勇指出,將珠三角活力城市群與港澳兩大國際化城市納入同一規劃和架構,利於有機整合區內科技創新、製造業、金融、人才等方面的優勢,會產生巨大協同效應,相關政策支持也為大灣區發展提供強大助力。

肯雅國際關係問題專家卡文斯·阿德希爾認為,大灣區建設是中國全面深化改革開放的重大探索,既為中國經濟發展提供不竭動力,也利好世界經濟復蘇。

此外,大灣區建設在「一帶一路」背景下的外溢紅利,同樣引人關注。

泰國法政大學比里·帕儂榮國際學院教授楊保筠指出,大灣區臨近太平洋和印度洋黃金航道,是中國面向東南亞、南亞的橋頭堡,在「一帶一路」框架下,大灣區輻射發展前景廣闊。

美國南卡羅來納大學摩爾商學院國際商務教授李卅立說,大灣區是周邊國家連接中國市場的重要樞紐,又適逢《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)即將生效的時代機遇,其正面疊加效應,無疑利好區域夥伴深化合作共贏。

2020年9月11日拍攝的港珠澳大橋。(新華社記者陳曄華攝)

乘風「後浪」逐潮頭

縱觀紐約灣區、三藩市灣區、東京灣區的發展軌跡,不難發現「地理位置優越、人口規模凸顯、產業集群出眾、經濟權重突出」是主要灣區的必備條件,粵港澳大灣區在這些方面得天獨厚。

紐約灣區勝在金融服務,是國際金融重要樞紐所在地,其橫跨紐約、新澤西等州31個縣,有大約2300萬人口,對美國經濟的貢獻超過10%。

三藩市灣區成於科技創新,矽谷所在的三藩市灣區匯聚大量高素質人才和新技術,推動新興產業發展,成為全球科創中心。這一灣區涵蓋周邊9個縣,2019年國內生產總值(GDP)總量接近1萬億美元,在三大灣區中人均GDP最高。

東京灣區精於技術產業,是日本製造業和高新技術產業的心臟地帶。東京灣區涉及的東京都及周邊7縣,面積占日本國土的9.6%,匯聚大約三分之一的全國人口,名義GDP佔比約40%。

韓國京畿大學教授劉子陽認為,粵港澳大灣區面積分別是東京灣區和紐約灣區的1.5倍和近3倍,GDP總量依據當前增速有望在5至10年內成為第一。大灣區城市功能非常互補,產業結構平衡,三大灣區所代表的金融服務、科技創新和技術產業,可以分別在香港、深圳和廣州找到縮影。

馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山說,兼備紐約灣區的金融優勢和三藩市灣區的科創優勢,「這是粵港澳大灣區了不起的一點」。畢馬威中國香港區資本市場發展主管李令德認為,粵港澳大灣區擁有比肩全球其他灣區的優勢,還聚合了研發、製造、物流、融資等要素,為企業發展提供更完善的營商環境。

李卅立認為,大灣區規模更大,臨近東南亞、輻射內陸市場,地理位置更具戰略性,產業分布更多元,其作為灣區經濟中的「後浪」,前景光明。

在不少海外專家看來,更強的產業協同效應、世界級的基礎設施建設、高效的區域發展執行力以及融入國家戰略的建設規劃,都是大灣區的突出後發優勢。

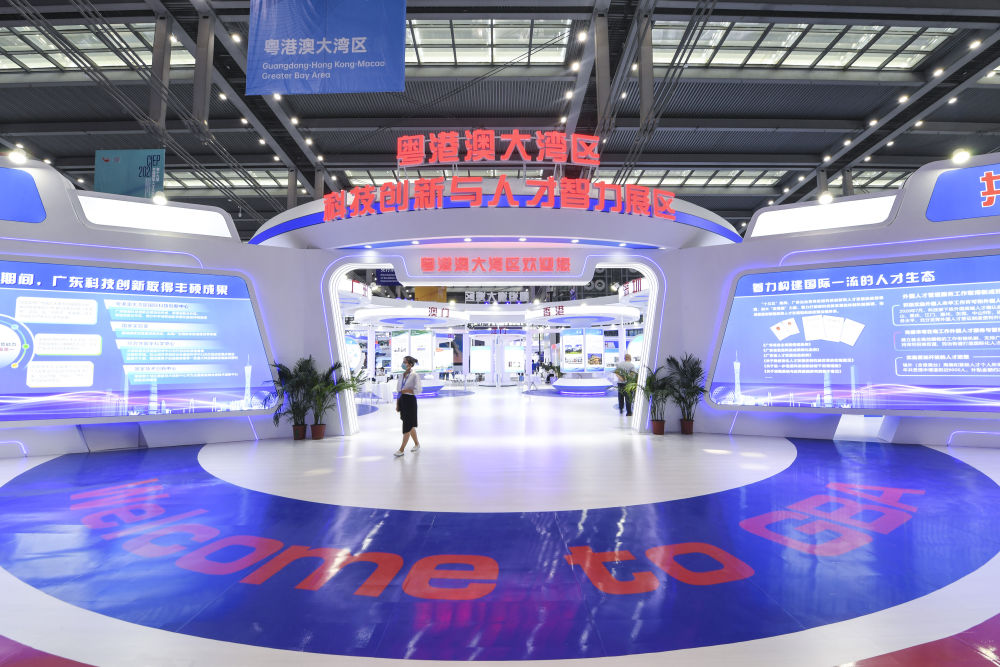

4月24日,與會者走過中國國際人才交流大會設立的粵港澳大灣區科技創新與人才智力展區。(新華社記者毛思倩攝)

奮楫揚帆正當時

在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》引領下,兼具世界級城市群的共性和自身獨特優勢的大灣區互聯互通不斷完善,融合發展日益深化。大灣區有着大未來。

泰國正大管理學院中國-東盟研究中心主任湯之敏認為,粵港澳大灣區成為國際科技創新中心的前景良好,在源頭創新、產業創新、制度創新等方面值得期待。

在梁國勇看來,粵港澳大灣區內各城市優勢互補將產生巨大協同效應和發展動力,未來大灣區有望在世界主要灣區中脫穎而出,並最終在經濟規模上領先。

海外觀察人士認為,粵港澳大灣區建設不僅促進內部資源聚集和開放共享,也將成為連接中國和世界經濟的重要紐帶。

李卅立認為,從地理位置上看粵港澳大灣區有着和RCEP成員國連接最方便的港口,可以更好地促進國內國際雙循環。胡逸山表示,粵港澳大灣區背靠中國龐大的資源以及市場,面向東亞和東南亞,有望成為RCEP區域重要的金融與創新樞紐。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者顧清揚指出,將大灣區建設成為「雙循環」格局的交匯點,使其成為國內循環的發動機和國際循環的推進器,未來前景可期。(執筆記者:傅雲威、徐超、樊宇;參與記者:吳曉淩、王亞光、劉春燕、王茜、劉亞南、潘麗君、陳俊俠、蔡蜀亞、淩馨、徐馳、林昊、余謙梁、黎華玲、鄭世波、陸睿、倪瑞捷、劉鍇、閆潔、孫曉玲)