吉首市峒河國家級濕地公園。 (資料圖片)通訊員 攝

2012年9月5日,龍山縣撈車河村。 田良東 攝

白露時節,武陵山腹地中的湘西土家族苗族自治州,已漸顯多彩之美,正是旅游的大好季節。身着五顏六色衣飾、講着天南地北方言的游客們,在湖南第一個世界文化遺產地——老司城流連忘返,在鳳凰古城徜徉、購物,在十八洞村享受“農家樂”,在德夯苗寨暢飲攔門酒,在八面山上品嘗烤羊肉。這是自治州發展全域旅游的生動場景。

自治州牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,根據自身資源特點,提出了“打造國內外知名生態文化公園”的戰略構想與發展藍圖——把州域15000平方公里的土地,作為一個全域生態、全域文化、全域旅游、全域康養的大公園,整體規划、建設和管理,寫就了全域旅游的“湘西樣本”。2016年,全州共接待國內外游客3820萬人次,實現旅游收入265億元,旅游收入相當于全州GDP的48%。

全域山水 美麗在深閨中綻放

全域旅游,需要全域資源的支撐。

著名作家彭學明,在其散文《還有哪里比湘西更美》中寫道:湘西的美是山做的,山做的湘西是山做的美。湘西的美是水繡的,水繡的湘西是水繡的美。 湘西處處是美得讓人心痛的風景。

自治州提出的發展理念是,着力建設綠色、文化、開放、和諧“四個湘西”。

綠色建設首當其沖。近年來,自治州大力實施“綠色湘西”工程,完成退耕還林420.2萬畝,營造林120萬畝,建成“綠色通道”650公里,全州森林覆蓋率達70.24%,遠高于全國、全省平均水平。

自治州人對綠色的呵護,可謂不遺余力,相繼出台了《關于實施千里生態走廊建設創建國家森林城市的決定》《關于加快推進綠色湘西建設的實施意見》等文件。自然的造化與人的努力,“綠色”成了自治州最大名片。

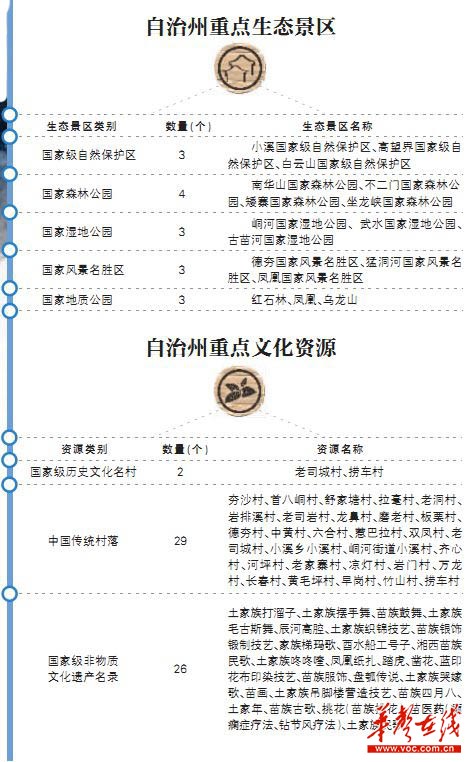

3個國家級自然保護區——高望界、小溪、白云山;4個國家森林公園——南華山、坐龍峽、矮寨、不二門;3個國家級地質公園——紅石林、鳳凰、烏龍山;3個國家濕地公園——峒河、武水、古苗河;3個國家級風景名勝區——猛洞河、德夯、鳳凰;16個“國字號”生態品牌,共同構建起全域旅游的山水資源稟賦。

小溪,是中南地區唯一免遭第四紀冰川侵襲的原始次生林;坐龍峽,“中南第一大探險峽谷”;德夯,被稱為“天鑿奇峽”;猛洞河漂流,被譽為“天下第一漂”;紅石林,被譽為“四億五千萬年的海底傳奇”。

這里空氣清新、植被茂密,擁有大量珍稀瀕危物種和大面積森林生態系統,是中國生物多樣性的核心區域,被譽為“野生動植物資源天然寶庫”“生物科研基因庫”和“中國綠肺”。

一大批大自然撒落的鬼斧神工般的明珠,鑲嵌在湘西大地上,構成大美湘西的天地奇觀,五步一景觀,十步一畫廊,是一塊鐘靈毓秀的洞天福地;70.27%的森林覆蓋率,可謂全域生態,最適合全域旅游、全域康養。

一次行動,遠勝于一百句口號。

自治州說干就干,《湘西土家族苗族自治州生態文化公園發展規划》立足生態文化優勢,着眼長遠可持續發展,將全州15000多平方公里的土地作為一個“生態文化公園”來整體規划、建設和管理。

全域文化 “湘西密碼”神秘誘人

自治州是生態大州,也是文化大州。生態先行,文化支撐;生態是景,文化是魂。湘西人深諳此理。

千百年來,自治州土家族、苗族等各族人民,共同書寫了波瀾壯闊的歷史。翻開浩瀚的歷史畫卷,歲月的崢嵘依稀可見。

八百年土司王都老司城,是中國大西南地區現存規模最大、保存最好的土司城址。2015年7月4日,老司城土司遺址成功列入世界文化遺產,實現湖南省世界文化遺產零的突破。鳳凰區域性防禦體系,排在我國世界文化遺產預備名錄中;國家重點文物保護單位多達13個——溪州銅柱、老司城遺址、湘鄂川黔革命根據地舊址、里耶古城遺址、鳳凰古城堡、沈從文故居、四方城遺址、魏家寨古城遺址、不二門遺址、羊峰古城遺址、龍山里耶大板東漢遺址與墓葬、里耶麥茶戰國墓群、吉首乾州文廟。

國家歷史文化名城鳳凰古城,被譽為“中國最美麗的小城”,走出過中華民國首任內閣總理熊希齡、一代文豪沈從文、著名畫家黃永玉。里耶戰國古城一次性出土秦簡3.7萬枚、20多萬文字,填補了秦代歷史的大量空白。乾州古城、芙蓉鎮、邊城茶峒、浦市鎮等國家歷史文化名鎮,以及區域性防禦體系——南方長城等1500多處歷史文化古跡,訴說着太多的人物和故事的精彩。

在自治州,非物質文化遺產璀璨奪目。國家級非物質文化遺產項目有26項,省級非物質文化遺產項目有62項,高居全國30個少數民族自治州之首。

土家族、苗族等多民族文化也在湘西融合、交織,繪就了濃郁多彩的民族風情,至今還籠罩着神秘的色彩。土家族、苗族有各自獨特的語言、習俗、服飾、建築、音樂、舞蹈;茅古斯被譽為“中國戲劇的活化石”,苗族鼓舞享譽海外,土家族“打溜子”走遍歐美等20多個國家,苗族“趕秋節”、土家族“社巴節”等節慶活動豐富多彩。

湘西,被學者們稱為“歷史的冰箱”,也就是說,土家族、苗族的歷史,在這里鮮活地保存了下來,“湘西密碼”神秘誘人。

2010年,武陵山區(湘西)土家族苗族文化生態保護實驗區在自治州掛牌,自治州成為全國第六個、湖南省唯一一個國家級文化生態保護實驗區。

自治州現有1個國家級非遺生產性保護基地,12個州級非遺生產性保護基地,34個非遺傳習中心(所),非遺生產性保護已全面展開。目前,各類文化產業企業達3000多家,從業人員6萬余人,2016年實現文化產業產值35.13億元。

通過扶持與發展,自治州形成了一批非遺生產性保護龍頭企業——龍山劉氏三姐妹土家織錦有限公司、鳳凰葉水云土家族織錦技藝傳習所、鳳凰縣傳承民族工藝有限公司、吉首市山谷居民文化傳播有限公司,形成了諸如“小紅鼠”“山谷居民”“金畢果”“太陽樹”等一批民族非遺文化產業品牌。

將29個民族傳統節慶,分為民族傳統節日(苗族趕秋節、土家族社巴節等),傳統民俗活動(清明歌會、接龍等),傳統民族祭祀(土家族八部大王祭、呂洞山苗族祭山等),文化旅游節慶(武陵山文化旅游博覽會、鳳凰國際攝影雙年展等)4大類,分別在全州范圍內開展民族傳統節慶的展示與表演。吉首市的鼓文化節,被省里確定為兩大向外推介的民族節慶活動。2015年,自治州民族品牌節慶,被列為全國公共文化服務建設示范項目。

每次表演,就是一個民族的盛會,就是一次旅游的佳節。

自治州在州府新城打造了一個文化新地標——民族文化園,其中包括自治州博物館的非遺館,將通過館藏展示和露天展示兩種方式,全面展示土家族、苗族的歷史文物和非遺文物,從而成為湘西旅游的必去之處。

自治州正按照習近平總書記所要求的,讓收藏在禁宮里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。

精品線路 串起湘西旅游“珍珠”

資源越是豐富,越需要當政者的清醒認識與大格局謀划。

鳳凰縣是自治州全域旅游的龍頭,鳳凰着力打造全域旅游快進慢行系統——快速進入鳳凰,然後在鳳凰慢慢享受與旅游。

快進系統由9條公路組成,總里程104.5公里,路面寬度7.5至8.5米不等,工程總投資19億元,項目涉及鄉鎮有廖家橋鎮、千工坪鎮、吉信鎮、禾庫鎮、臘爾山鎮、麻沖鄉、落潮井鎮、阿拉營鎮和茶田鎮等少數民族聚居的貧困鄉鎮,覆蓋人口20多萬人。慢行系統的道路工程共計79公里,包括新建騎行道66.1公里、橋梁及棧道3.7公里、游步道9.8公里。

這是一步好棋。在這里看得見山,望得見水,記得起鄉愁。

打造自治州全域生態文化旅游精品線路,將依托正在建設中的張吉懷高速鐵路、過境的7條高速公路、已通航的銅仁·鳳凰機場和正在建設中的湘西機場,承接北京、上海、杭州、桂林、昆明、重慶等地的游客。

更讓游客直接感受土家族、苗族文化並實施旅游扶貧的重大工程是,打造兩條民族文化探源的精品游線路。

土家探源精品游線路,將自治州土家族風情濃郁的地方,如珍珠般串聯起來:沿酉水流域串起龍山惹巴拉、保靖首八峒、永順老司城、古丈張家坡等土家族古村落,同時實施土家族非物質文化遺產保護傳承、特色民居保護和文化產業發展等。

神秘苗鄉精品游線路,將自治州苗族風情濃郁的地方,如珍珠般串聯起來:從吉首德夯串起鳳凰老家寨、瀘溪岩門、保靖呂洞、花垣金龍等苗寨古村落,同時實施苗族非物質文化遺產保護傳承、特色民居保護、文化產業發展。

這兩條精品游線路,將由1000公里旅游公路、1000公里生態旅游景觀走廊、1000公里旅游慢行體系,共同組成。

正是由于湘西旅游資源的天賦異稟,一大批戰略投資者——東方園林產業集團、華夏集團、秀蘭集團、湖南財信金控集團、匯邦集團、消費寶集團紛紛來到自治州,投入到旅游產業的開發中,實施了鳳凰古城提質、乾州古城保護整治和矮寨大橋、邊城、里耶景區建設等一批重點旅游項目,星級酒店、游客服務中心、旅游停車場、星級廁所等配套設施也加快建設。