彰顯中華文明「五個突出特性」的舞台藝術精品

——寫在深圳原創舞劇《詠春》受邀到新加坡開啟首次海外演出之前

■趙 東

習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話,首次從理論上創造性地揭示了中華文明的「五個突出特性」,即突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性,深刻闡述了「兩個結合」的重要意義、基本路徑,進一步深化了對中華文明的規律性認識,為文藝工作者、理論工作者更好擔負起新的文化使命、建設中華民族現代文明指明了前進方向、提供了根本遵循。唯有根植於中華民族歷史文化的沃土、汲取馬克思主義理論思想的精髓,才能培育出枝繁葉茂、百花齊放的文藝圖景。

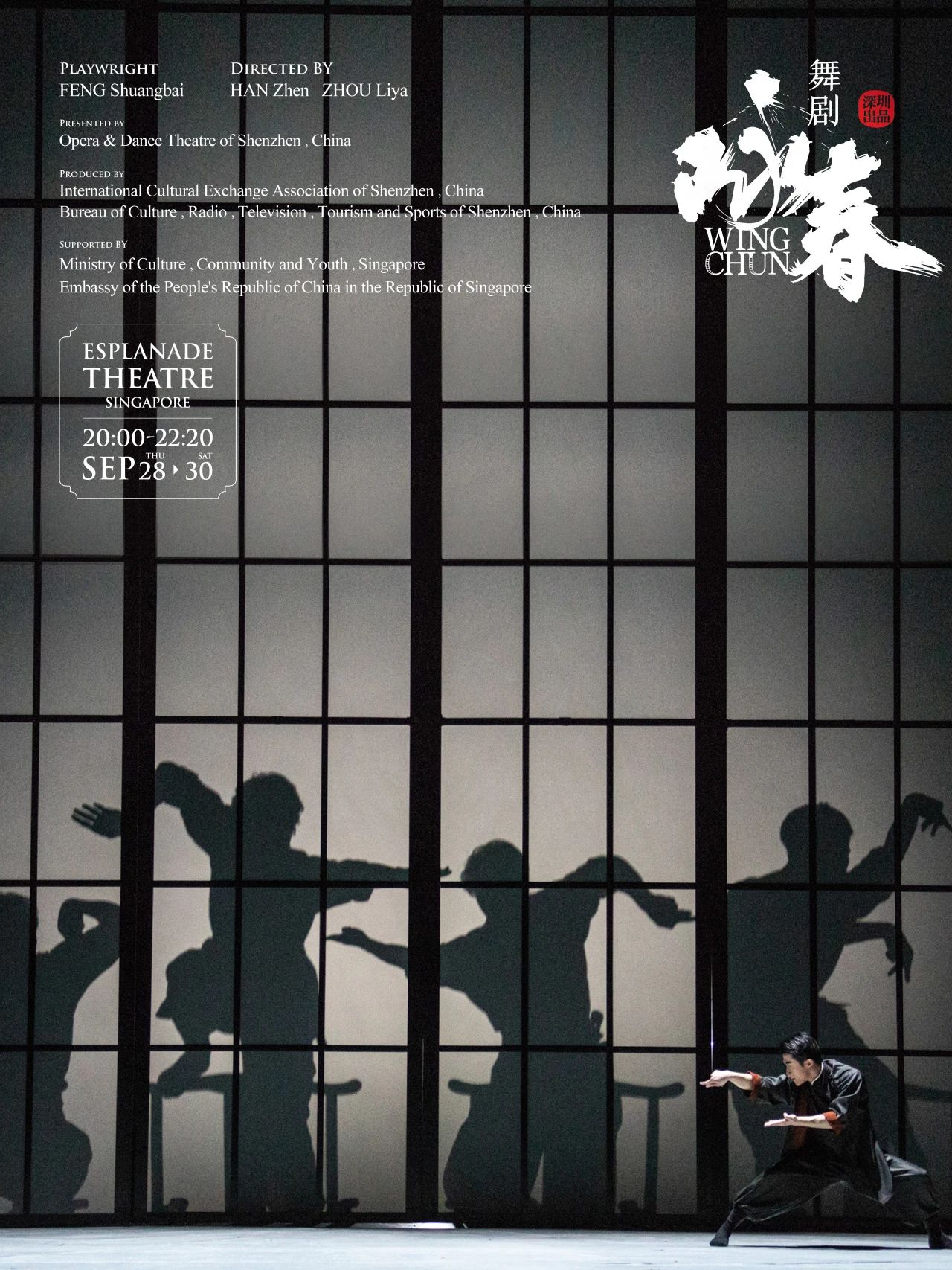

深圳出品的原創舞劇《詠春》,從今年3月開啟全國首輪巡演以來,已經走遍北京、上海、長沙、成都、廣州等20多個城市,巡演很快達100場,場場火爆,一票難求,成為國內歌舞劇市場的現象級佳作。據媒體報道,9月27日-30日,《詠春》受邀到新加坡濱海藝術中心連演4場,開啟海外演出。9月16日,新加坡《聯合早報》發表長文《中國舞劇<詠春>貫穿現代與傳統》稱:「這部舞劇不僅火遍神州,自從要在新加坡公演的消息傳出後,也成為獅城華人圈的熱門話題」。《詠春》生動演繹了中華文明「五個突出特性」的精彩故事,也雄辯地證明了切實做到「兩個結合」,是繁榮當代舞台藝術、推動中華文化走出去的普遍規律和制勝法寶。

新加坡濱海藝術中心

講好中華文明連續性的故事

中華文明是當今世界上唯一一個「活了數千年且仍在發揚光大」的文明,這種源遠流長、博大精深的歷史力量一直在影響、甚至決定中國未來前行的方向。

舞劇《詠春》主要通過武術的形、魂和「雙非遺」來展現中華文明突出的連續性。作為中華文明的「活態文化」,中華武術起源於我們遠古祖先的生產狩獵、制止侵襲、強身健體過程中,發展出多種流派和拳種,但主要套路、基本拳法一脈相承,都保留了技擊的特性,主要動作為踢、打、摔、拿、擊、刺等。舞劇中,葉師傅與螳螂拳等四大門派掌門人長達18分鐘的「巔峰對決」,動作乾淨利落、剛勁有力,在燈光、道具、音樂等舞台元素的共同塑造下,節奏感強、高潮迭起,行雲流水、剛柔並濟,將中國武術的神韻和力道、舞蹈的唯美和力度,詮釋得淋漓盡致。

中華武術重武德,強調防身自衛、以德服人,這是武術的「魂」。葉師傅初到香港雖陷於困境,但不驕不躁;身懷絕技、行俠仗義,卻並不張揚;有涵養、家庭觀念強,在街坊鄰居被黑惡勢力欺壓盤剝後挺身而出的責任與擔當。這些與講求內斂自衛、以柔克剛和借力打力的詠春拳拳風相輔相成、渾然一體,將源於優秀傳統文化審美意蘊與舞台影像相連接,成為不懼強暴、扶弱小以武輔仁,充滿濟世情懷、尚武崇德精神追求的現代表達,展現出中華民族的謙遜與大智慧。

將具有典型連續性的詠春拳、香雲紗「雙非遺」恰到好處地融入劇情和舞台表演中。詠春拳,作為中國武術南拳著名拳種,2020年入選第五批國家級非遺名錄。香雲紗比棉布輕薄、比絲綢厚重,穿上走路時,衣物像有風吹過的樹葉,沙沙作響。2008年,香雲紗染整技藝進入國家「非遺名錄」。葉師傅和演員們的服裝都由香雲紗製成,舞台燈光映射下,更顯幹練灑脫,五彩斑斕的質感和一招一式的美感相映成趣;當年葉師傅離開家鄉,身着長衫,香雲紗也成為重要的情感線索,傳承非遺技藝,寄託葉師傅對家鄉的眷念和鄉愁。

講好中華文明創新性的故事

創新是民族的靈魂,是文明進步的動力。儒、道、法、墨家等思想學說,澤被後世的「四大發明」,以及萬里長城、都江堰、大運河等偉大工程,都是中華文明具有突出的創新性的生動呈現。

創新採用雙線、雙場景交織遞進敘事方式,將不同時空的奮鬥精神相互呼應、同頻共振,完成舞劇的現代審美意象再造。葉師傅踏入群雄林立的武館街創業,為「詠春」開一扇門;舞台上的片場中,劇組懷抱夢想奔赴山海,追尋心中那一束光。兩條線跨越時空,並行展現,無縫銜接切換,將同根同脈的民族親情和自立自強的中華兒女本性與香港獅子山下的拼搏精神、深圳改革開放的創新精神和粵港澳大灣區包容奮鬥的精神相結合,實現不同時代精神內核的共鳴與投射。

將經典IP創新性搬上舞劇的舞台。詠春拳和葉問的故事為人熟知,舞劇用當代舞蹈語言,創新融入國家級雙非遺與嶺南民俗文化;綜合運用蒙太奇、光影質感等創作手法;量身定做音樂,旋律優美、跌宕起伏;舞美簡約質樸、燈光點染有度,舞台呈現亮點紛呈、視覺連續性強,開啟了一次沒有先例的「跨界」,並不斷打磨,沿着精品、經典目標邁進。

詠春拳的傳承與發展也是一部創新史。葉問自幼體弱多病,7歲時拜陳華順(其師為梁贊)為師,16歲時拜梁贊之子梁璧為師,學習詠春拳。葉問得兩脈真傳,將拳法融會為長短遠近並存;同時引入力學、幾何學等知識,繪製詠春拳力學圖,科學使用木人樁法,打破各武林門派隔閡,融會貫通,使詠春拳成為一門更為科學、完善的拳術體系。舞劇現場播放了葉師傅木人樁法的演習錄像,這是一代宗師在去世前三天攝製的,成為後世學習拳法的珍貴影像資料。

講好中華文明統一性的故事

縱觀中華文明的起源、形成、發展的歷史,統一性始終是中國歷史的主旋律,也是中華文明與生俱來的特質,統一的中國是中華民族共同體的載體。

舞劇照見出內地與香港同宗同源、民俗相近的歷史人文風貌。香港自古為廣東新安縣所轄,95%以上為中國人,與珠三角地區交流尤密。1840年鴉片戰爭以來,香港文化融入了殖民文化、商品經濟以及歐美後現代主義等多種元素,但主流上仍是中華傳統文化及嶺南文化。據研究,香港武術拳種約為90~95種,主要來源於珠三角、香港本地、閩南地區及北方地域。舞劇中鱗次櫛比的建築置景,風格各異的各色人等,反映了香港文化多元、包容,同時以狹小的居住空間為代表的香港居住文化,在電影《七十二家房客》《功夫》等中也經常呈現,既然是房客、租客,就不免有無根漂浮的殖民身份的感受,這從另一層面映襯出底層市民對統一的期盼。

底層民眾的自救,共同反抗勾結惡警的黑惡勢力,就是一曲中華民族反抗殖民壓迫,爭取祖國統一的戰歌。葉師傅從佛山來港,儘管不能說是性質上截然不同的空間,但實際的差異直接關涉到當時中國複雜的歷史處境。在舞台呈現上,空間的轉換很頻繁,一地市井樓房林立,街道逼仄,另一地,在海邊廣闊大地上麗人身着香雲紗起舞。葉師傅從熟悉的佛山,到陌生的香港,經濟窘迫,買不起米,只能從頭開始;永成返回佛山,舞台上漸行漸遠,宛如生離死別。劇中那個總在暗處逡巡、酷似洋人的警察,就是一個與上世紀黑惡勢力相勾結、收取好處,欺壓中國民眾的港英勢力的濃縮和寫照。葉問來自內地,並非香港本地人,而就是這樣一個「他者」,在街坊被殺,除暴安良、扶弱濟困成為當時民眾的核心問題後,葉問挺身而出,與當地民眾在反抗殖民統治、黑惡勢力中形成統一體。

舞劇中合拍片是兩地文化交融的重要形式和橋樑,也是「一國兩制」在文化層面的投射與嘗試,推動了兩地文化的整合與再創。舞劇的另一條線,是上世紀80年代深圳影業公司合拍片劇組攝製片場。內地與香港的電影合作,最早始於上世紀五六十年代,1979年中國電影合作製片公司成立,正式開啟兩地合拍片帷幕。1982年,由香港中原電影公司製作、張鑫炎導演、李連杰主演的電影《少林寺》,是第一部掀起風潮的合拍片,後來的合拍片《火燒圓明園》《垂簾聽政》等,都給內地電影創作帶來深遠影響。1985年1月25日,經國家批准成立深圳影業公司,是中國電影體制改革的標誌性事件之一,1998年深圳影業公司更名為深圳電影製片廠,2004年之後成為新成立的深圳廣播電影電視集團的組成部分。深港合拍了一系列影片,比較成功的有1989年與香港銀都機構合拍的《聯手警探》,講述了香港警察與深圳公安聯手消滅幫會、破獲要案的故事,開創了內地動作片的先河。

講好中華文明包容性的故事

「包容性」是最能展現中華文明的世界格局和開放胸懷的特性。長期以來,粵港澳是東西方文明的交匯地,粵港澳的文化發展特徵充分彰顯了中華文化對世界文化兼收並蓄的開放胸懷。詠春拳擅長借力打力,以橫消直,強調以守為攻,退一步海闊天空,這蘊涵着典型的包容精神和東方智慧。

舞劇中,葉師傅傳授的弟子包括豬肉榮、麻將女等各類群體;從把「詠春堂」牌匾豎放在家中地面,到與其他掌門過招後,將牌匾掛上去,再到街坊中彈後,葉師傅與各派掌門破除門戶之見,將「詠春堂」牌匾落下來。牌匾從掛上去又降下來,凸顯葉師傅及中國武林各派開放包容的胸襟,攜手各派共同弘揚中華武學的氣魄。在教學中,葉師傅不固守成規,有開放精神,對李小龍等弟子希望求變的心態,報以寬容和肯定,李小龍隨後將詠春拳帶入好萊塢,使詠春拳成為享譽全球最具影響力的武術門派之一。

馮雙白老師撰文指出,《詠春》最受觀眾歡迎的,是葉問每一次打通關後與武林高手之間的行禮,每每掌聲如雷。這個行禮動作,源自周代的中國揖禮,代表着中國文化信仰的力量,自強自尊又不卑不亢、實力充盈又謙虛涵養,是溝通而非敵視,是共贏而非零和博弈。

講好中華文明和平性的故事

中華文明天生帶有和的基因,和平性是中華文明的基本價值之一,也是中華文化傳承發展的核心理念。中華文明對於和平的追求,既是從文明源頭開始的內在精神要求,也是中國倫理和思想的重要準則。

以詠春拳為代表的中華武術講究武德,不具主動侵略性,以德服人、防身自衛是基本信條。舞劇中,葉師傅一席深色香雲紗長衫示人。長衫英雄,是我國傳統的德行之人,仁心之人,可以更好塑造葉問的一代宗師形象。葉師傅在街坊多次被黑惡勢力敲詐勒索、動粗施暴後,才路見不平、拔拳相救,都是留有餘地,而非落井下石,窮追猛打;在妻子離港返回佛山後,心中苦悶也是通過苦練拳技來排解,始終淡泊名利,不挑釁他人;劇中,葉師傅與四大掌門人過招,被於平老師形象稱為「敲山震虎」或「隔山打牛」,不在乎「技高一籌」,而是「心有靈犀」,展現出以詠春拳為代表的中華武術絕非追求人與人的對抗或者人與自然的對立,而是天人合一、強身自衛和點到即止。不僅有西方競技中的進取、向上,還包含了人與自然、人與人、人與自身之間的內在和解,這其實是一種更高級的智慧,可以讓多樣的文明、多彩的世界,在差異中進行交流對話、獲得和平共贏。

舞蹈,即使最簡單的手舞足蹈,也可以傳達出人類內心最豐富、最隱秘的精神和表達。《詠春》讓大家感受到中國功夫和傳統文化傳承創新的魅力,領略到撲面而來的勃勃生機,豐富了詠春拳、葉問的系列藝術作品,創造性地將與當代人共鳴的奮鬥不止、鋤強扶弱、創新包容精神融於國家級非遺和嶺南文化,精彩呈現了中華文明五個突出特性,將滿滿的深圳元素融入劇情與舞台表現中。《詠春》月底即將走進新加坡,開啟海外演出,更是推動中華文明走出去,講好中國故事,開展交流互鑒的生動寫照。

(作者系深圳市文聯黨組成員、專職副主席)