3月1日,是東江—深圳供水工程(簡稱「東深供水工程」)正式通水暨廣東對香港供水60周年的日子。60年來,奔騰不息的東江水,滋養着粵港澳大灣區沿線民眾和廣大香港同胞,累計供水達671億立方米,其中對香港供水達300億立方米,佔香港淡水總用量近八成,相當於兩個多新豐江水庫。

這座黨中央為解決香港同胞飲水困難而興建的跨流域大型調水工程,如一條生命紐帶,從根本上改變了香港地區長期缺乏淡水的發展困局,築牢了粵港澳大灣區的水安全保障。

保質保量 四次改擴建保障優質水供港

上世紀60年代,為解決香港水荒,僅用一年時間就建成了規模宏大的供水工程,將東江水「倒流」入港。此後,為支撐香港、深圳和東莞三地經濟發展,上世紀70年代至2003年,東深供水工程又先後進行了四次大的擴建、改造,年供水規模由0.68億立方米提升至24.23億立方米。當前,東深供水工程滿足了香港約80%的淡水需求,成為保障香港供水的生命線。

站在新豐江水庫大壩上眺望庫區,風來輕瀾鱗波起,入目滿庫是清碧,這裏是廣東最大水庫,庫容接近140億立方米,是東深供水工程和粵港澳大灣區的重要水源保障。東江水從這裏沿着天然河道,流經惠州,抵達東莞橋頭鎮,後經東深供水工程太園泵站抽入封閉的專用管道,緩緩流淌到深圳,再通過深圳水庫日處理400萬噸原水的生物硝化站處理,實現了供水「質」與「量」的雙重保障。

60年間,從人工河道到全封閉輸水系統,從肩挑背扛到智慧水利技術,東深供水工程四次改擴建的軌跡,恰是中國水利現代化進程的縮影。

安全供水:多方協力工程調度管理

為確保對香港「穩定供水、安全供水、優質供水」,廣東持續在立法保護、加強機構力量、水質保護、高標準管理、科學調度等方面發力。

近年來,廣東先後推動出台《廣東省東江流域水資源分配方案》《廣東省東江水量調度管理辦法》《廣東省東江流域新豐江、楓樹壩、白盆珠水庫庫區水資源保護辦法》《東深供水工程水質安全保障與應急處置方案》等一系列法規制度,全面推行河長制,全方位保護好東江水,東江幹流、重要水源地及20個監測水庫(湖泊)水質總體穩定達標。

廣東省水利廳設立水調度管理處負責對港供水管理工作,成立省東江流域管理局,統籌各地市水利部門及運行管理部門,齊抓共管,保障對港供水安全。廣東粵港供水公司經省政府授權負責工程經營管理。

在科學調度方面,早在2008年,廣東省水利廳就在東江流域實施水量統一調度,建立了省廳監督指導、流域局組織實施、水文部門技術支撐、地方密切配合、工程單位嚴格執行的五位一體工作機制,形成了「兩期計劃、每月調度、逐旬調整、實時監控」的調度模式,科學精準調度東江水,確保供港水在東江的取水口常年累月、一年四季都可以取到足夠的水量。2020年至2022年初,東江流域遭遇連旱特旱,廣東通過實施科學精細調度、挖潛供水、全面節水等措施,全力保障了香港的用水需求。三年乾旱期間,對港年供水量均超過8億立方米,創歷史新高。

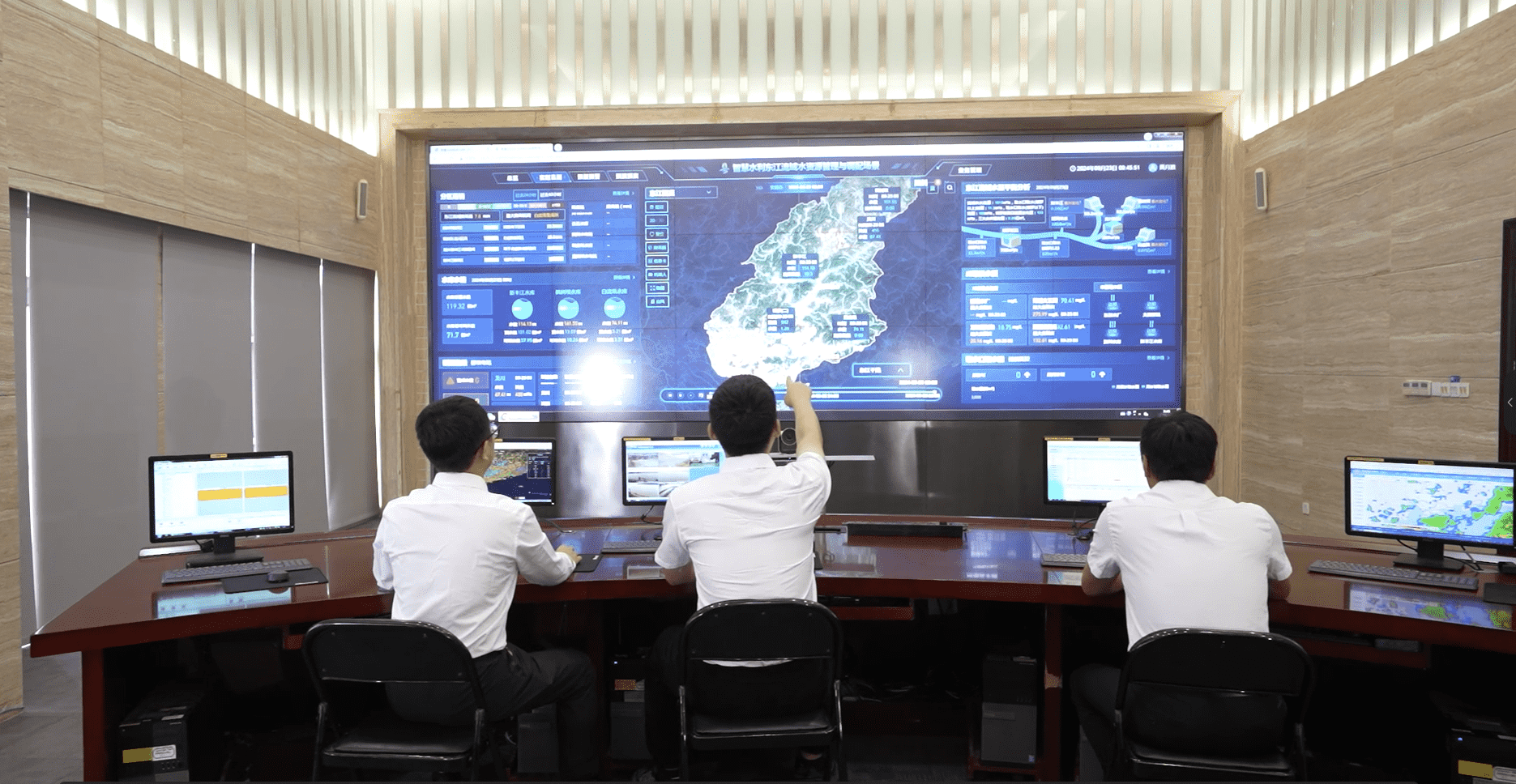

在工程管理方面,東深供水工程加強智慧引領,推動工程數字化、智慧化水平邁上新的台階。2023年10月,工程被認定為首批水利部標準化管理調水工程,是全國三項通過評價的工程之一,為全國調水工程標準化管理創建起到示範引領作用。如今,東深供水工程已建立起了覆蓋「天、空、地、水」,多模態、多維度的「感知體系」,實時為工程「保駕護航」,進一步保障供水安全。

時代迴響:水脈相連粵港情深

自通水以來,粵港雙方始終保持良好的合作,堅持互惠互利、合作共贏的原則,雙方簽訂了13份供水協議。近年來,廣東省水利廳與香港特區政府發展局、水務署就供水和水利科技合作開展了近十次交流合作,取得了廣泛共識,提升了對港供水安全保障水平。2024年1月30日,國家重大水利工程——珠江三角洲水資源配置工程全線通水,為香港提供應急備用水源,對港供水又增添了一道「保險」。

今年,為慶祝東深供水工程對港供水60周年這一重大歷史時刻,粵港兩地將共同開展多項慶祝和交流活動,包括舉行東江水供港60周年紀念典禮,在東深供水工程設置打卡活動,拍攝東江水主題電視節目特輯,組織香港中小學生開展東江水供港探索之旅、組織香港學者專家和青年開展國家水利建設參訪團等。

同時,廣東省水利廳正式發布對港供水60周年宣傳徽標,以紅色為主色調,以數字「60」為基底,設計元素包括華表、「粵」字徽標、生命之源雕塑、旗嶺渡槽以及紫荊花雕塑,寓意粵港水脈相連甲子情。

站在新的歷史節點回望,東深供水工程通水六十載,其價值早已超越單純的工程範疇。它不僅是一座跨越山川的供水豐碑,更是一把解讀中國式現代化建設的精神密鑰。(記者 何嘉敏 通訊員 粵水軒)