大河在流淌。

烏鶇必定在飛翔。

看到趙志軍的作品,這是我首先想的一個意象——這段出自美國著名詩人華萊士·史蒂文斯《觀察烏鶇的十三種方式》的名句。

趙志軍出生於內蒙古烏蘭察布,毗鄰山西大同,這裏正是遊牧文明和農耕文明交匯之地。戰國時期烏蘭察布為趙國與匈奴交界地帶,趙武靈王在此修築趙北長城,劃分農牧區域。西漢時,匈奴中部單于庭設在烏蘭察布四子王旗境內,為匈奴政治中心之一。北魏時,鮮卑拓跋部佔據該地,北魏政權締造了著名的雲崗石窟,而此後,突厥、契丹、女真、蒙古部族更替於此。

烏蘭察布,即蒙語中的「紅色山崖」。這裏分布著30餘座時代不同、大小不一、形態各異的火山,直到近年才被學界和大眾熟知。登上這些孤立綿延百里的山丘,你能眺望到視野邊緣如琉璃嵌入大地的湖泊、紅白相間的村落、馬和羊群以及在大地滾滾游動的雲影。而這裏,也有從山背聳入深空的銀河,流星如箭雨穿梭在密集的星層之中。

這是一個本身就是詩的地方。在烏蘭察布,古老與現代,遊牧與農耕,生命之於浩渺,激發著每一個曾經到此的人,去追問,去回答。

如果避開烏蘭察布,我們便無法探討趙志軍的藝術。

趙志軍1966年出生於烏蘭察布豐鎮市,在3歲時便移居到察後右旗,這裏正是烏蘭哈達火山群最為密集和壯觀的地方。而後,趙志軍跟隨當地美術教師學習藝術,考取內蒙古師範大學,在大學經受系統的美術訓練,需要指出的是,師範大學是以培養美術師資為目的,因此它所要求學生對各種美術技法的掌握要更全面,這也能解釋趙志軍的水墨作品為什麼會融合水彩的用色和版畫的肌理。後來,趙志軍又從事了多年的美術教學工作,並受杜大凱、劉巨德、梅墨生等名家指點。這些基於北派山水的傳承和現代水墨、「現代文人畫」的認知與創作,都構成了我們理解趙志軍藝術不可或缺的元素。

《雨後之二》 水彩 56x38cm 1990年

華萊士·史蒂文斯《觀察烏鶇的十三種方式》的開篇是:

「周圍,二十座雪山,唯一動彈的,是烏鶇的一雙眼睛。」

詩人觀察烏鶇,而更是借烏鶇之眼觀察世界,作為個體生命背景的世界,正是這「唯一動彈的眼睛」讓我們開啟了與世界的相遇和對話。

這也是藝術家觀察世界的方式,即將成長經歷和環境作為背景、將所見和所感的一切作為背景,將「我」與「世界」分開,而後確立和對話。

在趙志軍的藝術作品中,這種「對話」關係更為明顯。趙志軍的作品多源於寫生和對事物的直接觀察。從趙志軍的經歷不難看出,他的人生多次遷徙,從出生地到城市,從大學到去地方師範院校任教,隨後北京,隨後香港,他的人生似乎正是一種遊牧的狀態,從而促使他對世界保持着新奇和敏感。

趙志軍的作品用色濃厚而熱烈,這與大多香港畫家喜歡用重彩的作品相似。我最初以為是藝術家移居香港之後受到香港畫界的影響,但在認真了解其經歷和對作品的梳理之後,會發現趙志軍作品的色彩有著一套自己的認知系統。

與香港畫家所熱衷的重色彩不同的是,前者色彩體系更多源於「嶺南畫派」一脈,再加入現代的題材和視野,而趙志軍的色彩一直根植的是土地,是他生長的故鄉。

烏蘭布統的大地色彩激烈,紅色的山岩、碧綠的草原、淡藍的湖泊、白色的羊群,還有從無休止的雲影,每一個季節、每一天甚至每一個時辰、每一刻,肉眼所及的色彩都是不一樣的。這些時刻撞擊和交織的彩色詩章,如同大地酣沉的呼吸,我想正是這些在趙志軍腦海裡揮之不去的色彩記憶,如山石的紅與草原的綠、徘徊不定的天光雲影、奔流不息於大地的河水,成為了了他獨特的色彩體系。

《天邊的雲之二》紙本設色 35x35cm 2016年

我們姑且說,趙志軍的藝術是有「土地性」的。

趙志軍並沒有去追慕「前衛」,而是一直以沉著的色彩和筆墨嘗試著不同的繪畫題材,無論是高山、城市、花卉和村落以及那些氣勢恢宏河流廣布的大地和意寓永恆的星空。這些創作題材,似乎都從他意識裡的「土地」長出來。

上世紀80年代,曾經掀起過一陣文化尋根熱,而土地正是詩人所熱衷的對象。但我不能說,趙志軍是受到社會思潮的影響轉而為之去創作,而是土地就是其藝術本身。

如果我們接受了這個觀點,我們便不難理解趙志軍藝術中的彩色關係及其多元的創作題材。

土地是深沉而靜謐的,大地上的萬物如同呼吸,無論是古老與現代、文明與野蠻、永恆與短暫,四季更替,風起雲卷,如果在更廣闊的時空來看,這些生滅的現象正如那矗立不動的「二十座雪山」,「唯一動彈的」是藝術家的觀察,是心,是我們意識到了它。

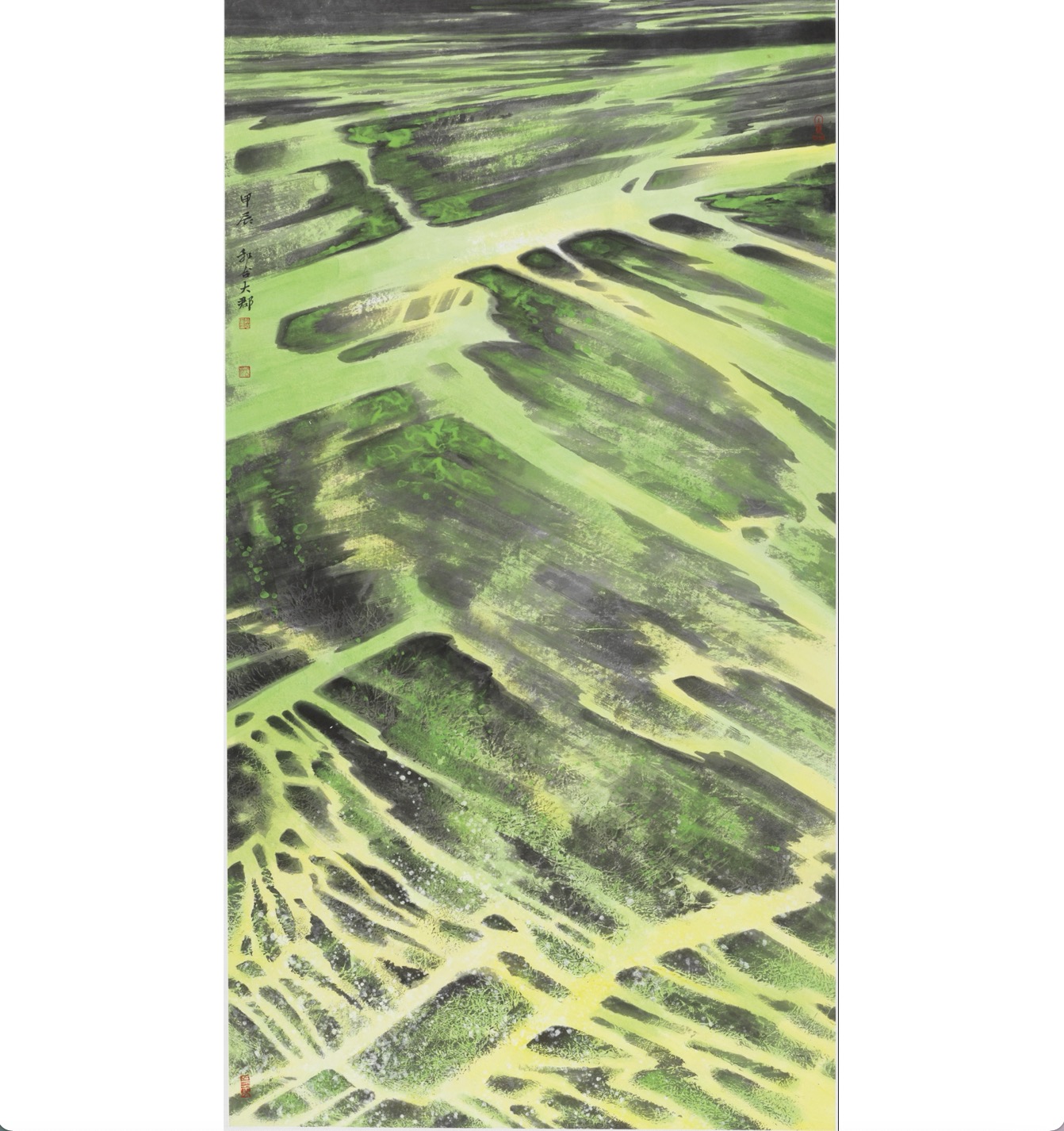

趙志軍在談到《匯聚》系列的體會時曾說,是青海「三江源」給予他的靈感,讓他感到「浩渺的三江最初的水脈如此樸素,就像幾條銀絲線,在蒼茫大地上隨意蜿蜒、流瀉,沒有驚濤駭浪,卻蘊含了日後浩蕩奔流的無窮偉力」。藝術家感到在這裏的山與水,正顯現了古老文明靜水深流的宏大意向,而他「感到自己正站在一個巨大謎題的核心之處,謎面是眼前這原始的水流與群山,謎底卻深埋於文明最深處的記憶」(出自藝術家所撰《趙志軍的藝術之路》)。

《匯聚之五》 紙本設色 96x180cm 2024年

我想最能詮釋藝術家思想狀態的正是斯蒂文斯詩歌中這「唯一動彈的」眼睛了。

我們再回到《觀察烏鶇的十三種方式》第十二章節的這個經典意象:大河在流淌,烏鶇必定在飛翔。河水象徵着的是生命和文明在大地之上的綿延不息,烏鶇的飛翔,讓我們在這個靜謐深沉的畫面有了「動彈」,讓我們意識到了大地上涓涓不息的生命。但更有意思的是,烏鶇的視角,正是我們攀上高山俯瞰大地視角,是在烏蘭布統的火山上眺望無邊無際草原的視角,也正是藝術家《匯聚》系列所表現的視角。

趙志軍對色彩的意識,對文明的意識,我想都無法脫離烏蘭察布這片土地對他的影響。因此,趙志軍的作品是有「根」的,這與在面對全球化的今天,受到文化和觀念的不斷撞擊的很多藝術家顯然不同。

而在對藝術家的作品整體了解之後,如果我們不從一件作品到另一件作品、不從一個題材到另一個題材、不從一個意向到另一個意向去看,我們會發現趙志軍的作品有著一個整體的「結構性」,這似乎與華萊士·史蒂文斯處理《觀察烏鶇的十三種方式》的寫作有著異曲同工之處——即看似毫無關聯的上下文所搭建起來的一個整體意象。

如果按這個邏輯,這個整體的意象我認為可以概括為趙志軍是一個站立在大地去理解世界的人。那麼,無論他遷居於何處,無論他畫什麼題材,無論他去哪兒寫生,無論他嘗試何種表達,文明或蒼穹、雪山或水流、村莊或都市、花卉和人物,都是在他「腳踏土地」的描繪和表達。這與數代移居香港的畫家有著很大的不同。

《粉黛雲裳》 紙本設色 46x68cm 2025年

香港本土藝術的發展從來都與內地移民密不可分,而對香港影響最早的便是20世紀上半葉的一批內地文化移民,這其中嶺南畫派的影響最大。

很大程度上,由於歷史原因,香港的「水墨運動」所萌發的現代意識要早於內地。而香港,是20世紀以來中西文化交匯最為重要的「社會現場」,這個背景以及大量的西方觀念藝術深刻的影響到了中國畫創作者,促使他們從傳統意義的「書畫」向趨於現代藝術意識的「水墨」轉型,從而開啟了大量的水墨創作實踐。比之香港,內地的中國畫轉向水墨實踐則要晚得多,上世紀90年代後掀起的「實驗水墨」才成為一個重要的文化現象。

「水墨」的文化身份一直是研究20世紀中國美術史的痛點,從「國朝畫」、「國畫」、「中國畫」、「彩墨畫」、「水墨」及其隨後延申出來的現代水墨、抽象水墨、實驗水墨、新水墨、當代水墨等等,都是在一百餘年來國門打開之後,隨着西方文化的湧入,中國本土文化身份的價值認同與邏輯自處的問題。

香港,作為中西文化深度交織的語境,其不可能不對藝術創作者產生影響。這種影響甚至會反過來影響到內地的藝術創作傾向。有意思的現象是,二十世紀以來數代移居香港的內地藝術家,都不約而同的將水墨作為創作語言,在與西方文化對話的前沿,逐漸構築起香港本土文化為敘事邏輯的水墨文化體系。

烏蘭察布,香港,這兩個看似毫不關聯的地方,實則都是不同文化和文明之間直接碰撞、雜糅的現場。前者是中原文明和草原文明留下的歷史痕跡,後者則是東方文化和西方文化的鮮活現場。趙志軍從烏蘭察布移居香港,可以說,是同一個獨立的個體,面對兩種不同的文化形態和價值觀相互碰撞而帶來的衝擊。作為敏感的藝術創作者,不可能擺脫這種無時不在的影響。

在移居香港之後,趙志軍也畫了許多關於香港的城市風景,並嘗試在水墨語言和圖式上找到一些新的表達。這似乎是所有移居香港的內地畫家都要思考和嘗試的工作,也是一個獨立的藝術個體在新的場域必須要做出的一種文化回應。

《輝煌時代》紙本設色 96x180cm 2020年

與移居香港的藝術前輩相比,趙志軍十餘年前定居香港,此時,一方面內地與港島早已在社會及文化等方面深度融合,兩地的交流往來也更加便捷;另一方面,趙志軍更多是「北派」學術背景,這與早年移居香港的藝術家所處的人文環境和深受嶺南文化影響的香港本土藝術有著明顯的差異。

趙志軍也畫香港的城市,但是他的用色依舊是烏蘭察布土地上長出的色彩關係;趙志軍也試圖用抽象幾何的方式,表達對香港建築語言的認知,但依然尋找的是古老與現代的關係,因此他會加入一些圖騰的元素,試圖在兩種反差的關係中找到一種平衡。

趙志軍身上那種土地的厚重感,可以簡單的概括為對於文明和古老的背負,我感興趣的是,他的藝術接下來會怎樣變化,他的藝術對於香港、對於中西文化碰撞的現場會帶來怎樣的影響?比之數代移居於此的內地畫家,趙志軍的藝術和經歷是獨特的,他所在意和執着的那份深埋於廣袤大地的那份歷史觀是獨特的。

我不能預見藝術家將來的創作走向,但趙志軍顯然是一位有文化抱負的藝術家。他在香港的很多藝術機構擔任要職,同時他自己發起成立了「中國國際水墨學會」,而此次「境:趙志軍水墨藝術展」是藝術家在香港的第一個個展。我想在藝術家對自己的藝術階段性的總結和梳理之後,他的創作觀會變得更加清晰,這對藝術家此後的創作道路也更為有益。

談到水墨,我和趙志軍先生說起我多年前的一個觀點,就是水墨能不能像功夫一樣以一個直接音譯的方式而寫進西方的字典。維特根斯坦說,語言的邊界就是思想和世界的邊界,而在佛教看來,人們也總是礙於「文字相」而難以抵達實相境界。如果水墨僅僅作為一種繪畫材料被翻譯進而傳播,而脫離它的文化價值觀,那麼它便會變得輕佻和毫無意義。我想,這正是在「中外文化交流中心」的香港所處的藝術家所應該擁有的文化抱負。

趙志軍先生有一個齋號名為「和合堂」。此前,他站在中原文明與草原文明的歷史邊緣,而此時,他又置身於東方文化和西方文化的交匯現場。身處不同的環境,不同的文化形態交匯,必然有矛盾和碰撞,而「和合」不僅是相處之道,更是人類文明賡續前行的旨歸。

水墨,在香港這座中西文化交匯的實驗場,隨着一代又一代內地藝術家移居於此所構築的「香港敘事」,也必將延續和更有作為。回到藝術家在《匯聚》系列所闡述的創作理念,趙志軍所見「三江源」的涓涓細流最終形成了大地上奔騰不息的江河偉力,而在香港的這股水墨涓流,又何嘗不能帶給我們更廣闊的想像呢?

趙志軍作品中的「土地性」,是安忍不動的大地所深藏的文明厚重感,這一點,讓趙志軍在數代內地移居香港畫家中頗具代表性。之於香港,它不再是一種繪畫派別和繪畫風格的流入,而是一種文化價值觀的融入。

《香江之夜》 紙本設色 48x180cm 2020年

如果我們有機會將「香港水墨」作為一個研究課題,以美術史的視角,重新審視這些半個多世紀以來移居香港的水墨創作者,他們正如來自世界各地的藝術涓流,匯聚於此,構成了香港水墨所代表的中國藝術在國際文化背景下不斷前行的動力。同樣,也正應該在這樣一個脈絡之下,我們來討論趙志軍的作品才有了意義。(作者徐家玲)