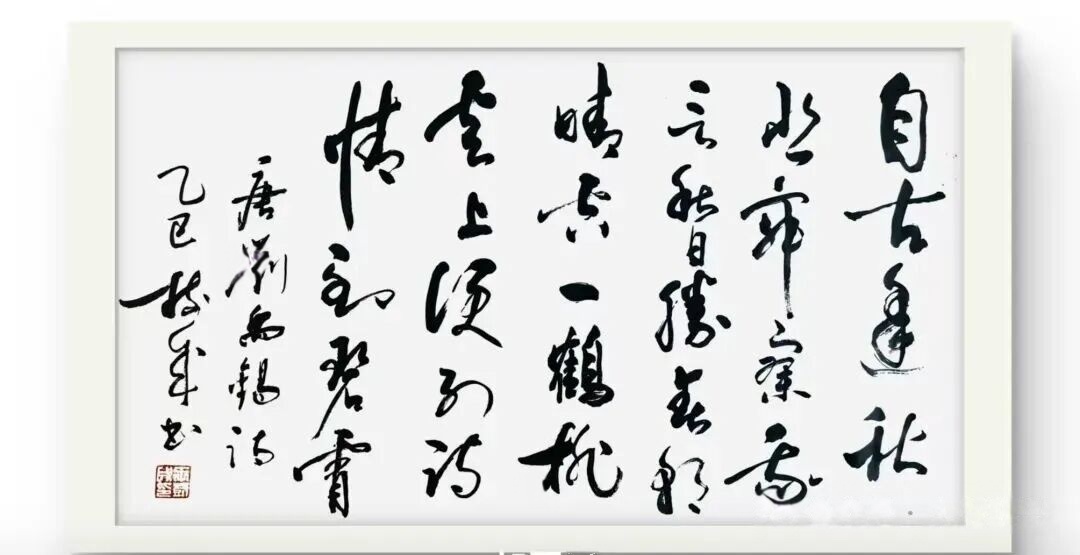

友人托我寫一幅字,指定要劉禹錫的《秋詞》:「自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝…」

這首被眾多朋友喜愛的詩,創作於詩人因「永貞革新」失敗被貶為朗州司馬的時期。

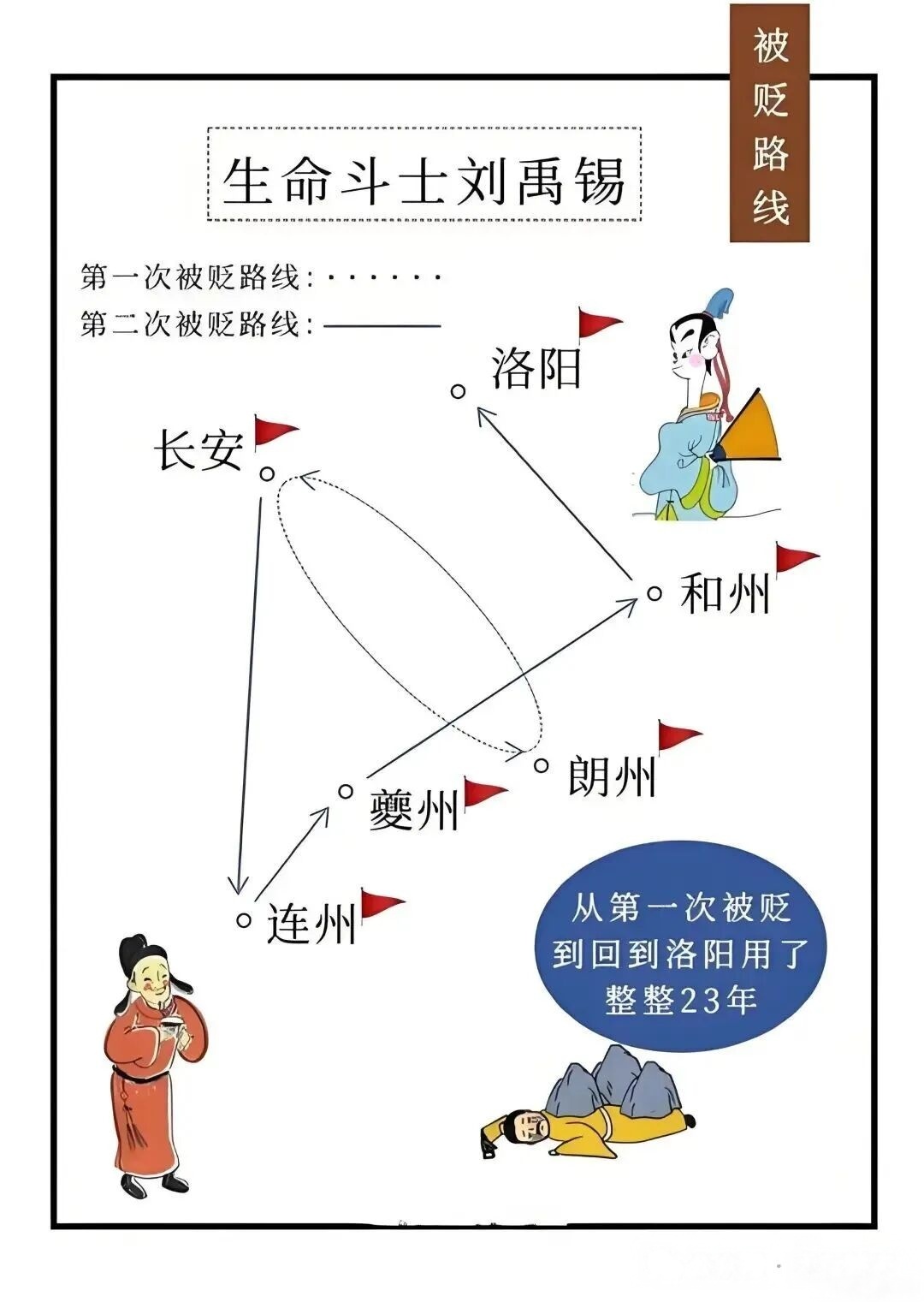

劉禹錫生於國力趨衰的中唐。他21歲時,與柳宗元同榜考中進士,隨後一帆風順,官至監察御史。而後卻時運不濟,斷崖式的一生屢遭貶謫。可貴的是,這長達23年的坷坎仕途,並未在他的詩章中留下絲毫的悲天憫人,卻以豁達暢亮的胸襟,為後世留下無數膾炙人口的璀璨詩章。

劉禹錫被貶路線

元和十年,他剛從朗州回到長安,正值桃花盛開時節。舊友設宴接風,有人嘆起十年貶謫的苦楚。他卻提筆寫下「玄都觀里桃千樹,儘是劉郎去後栽」。他詠嘆的雖是看盡花開花落的那份從容,卻因觸犯新朝官吏的敏感神經而再度踏上被貶之路,這一去,又是十四年。

大和二年,他終於歸來。玄都觀的桃花早已零落成泥,唯余苔痕滿地。他又欣然揮毫,寫下「種桃道士歸何處,前度劉郎今又來」。兩度被貶,二十三年棄置身,他卻說這是「沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春」。

我常想,是什麼讓他能在巴山楚水的淒涼地,仍能聽見竹枝詞裡的春風?是什麼能讓他在秋風蕭瑟的那間陋室,看見苔痕上的月色如流水?

直到某個秋夜,我恍然若悟——

他的豁達不是天生的,而是時光凝就的灑脫。每一次貶謫的詔書,都是他重新認識山河的契機。朗州的竹枝詞,連州的稻花香,夔州的巫山雲,和州的陋室苔——他將命運撒下的風霜,全都化作了滋養精神的甘露。

今天修復的安徽和州劉禹錫陋室

「莫道桑榆晚,為霞尚滿天。」他六十歲時這樣寫道。那時他正經歷着人生中最後的放逐,洛陽的秋天已經有些寒意。可他登高遠望,眼中的漫天晚霞,竟比朝陽還要絢爛。

真正的豁達,不是隱忍傷痛,也不是忘記傷痕,而是讓傷疤開出花來。劉禹錫的二十三載貶謫生涯,恰如他筆下的秋日——沒有春的繁華,卻有天高雲淡的遼闊;沒有夏的熱烈,卻有碩果纍纍的沉靜。

舉目窗外,一彎新月高懸。我忽然懂得:生命中最深的智慧,往往不在順境的光華里、不在一路風帆的春風裡,而在逆旅的塵埃中、在麥城的城垛口,只要你屏心靜氣便能看見那滿天星斗排成的詩行。

劉禹錫站在千年的另一端,他的陋室早已坍塌,可那句「斯是陋室,惟吾德馨」,仍在每個不甘沉淪的心靈中迴響。原來,真正的殿堂也不在雕梁畫棟間,而在一個人如何將命運的荒蕪,耕耘成精神的沃野。也許,正是他那份坦然,那種磊落,感動了上蒼,才特許他在那個時代以71歲的「高齡」壽終。(王樹成)

頂圖:書法作品《秋詞》