「太行耕夫」這名號,隱含着我的兩重命途:早年筋骨緊貼太行故里的泥土,後來命運的機緣卻將掌中的犁鋤調換成案頭的筆墨。從躬耕到筆耕,土地與紙頁成了我不同的田畝。

「耕夫」一生多夢。每當夜色垂落,我便掙脫肉體形骸,在睡夢的無垠疆域裡,不休止地演繹自己的第三種存在。

夢中與舉杯的李白相遇

人說「日有所思,夜有所夢」,我常暗自莞爾。白日所思,無非墒情與文稿;而夢中所歷,卻離奇古怪。昨夜,我便在一條發光的河邊,與舉杯的李白相遇。他嘆息「浮生若夢」,恍然又變成東坡吟唱「大江東去」…那腔調竟與我在書卷中讀到這句時的心顫,全然重合。飲下那杯虛無的酒,胸中騰起的火焰,既像年少時在太行山巔獨對長風的激越,又如文思酣暢時的那種通透。醒來,晨光未晞,餘溫猶在——原來詩句的種子早已埋入魂靈,只待夜色澆灌,便化作幻境的花。

夢,並非虛空來風。它是白日碎屑在意識深潭中的沉澱與重塑。山野里孤雁的掠影,書頁間冰冷的章句,甚至太行某塊頑石的觸感,都會在睡夢的熔爐中嬗變交融。夢,猶如一位偉大的鍊金術士,將泥土的厚重與墨痕的輕盈,熔鑄成不可思議且光怪陸離的太虛幻境。

因而我領悟了陶淵明。他「戴月荷鋤歸」的身形之後,其實隱藏着「桃花源」的夢土。那「怡然自樂」的圖景,正是他在精神上為自己耕耘的、對抗「草盛苗稀」現實的心田。我的夢,又何嘗不是?在那些與古人精神往還的幽暗中,被案牘所困的「我」,得以暫棲於更遼闊的夢中之「我」。

「桃花源」的夢土

夢,因而有了歷史的縱深。莊周夢蝶,一個夢便勘問存在的本質;孔子不復夢見周公,一聲嘆息里是道統綿延的憂思。這文化的長夢,是一條亙古的暗河。我夢中與李白、東坡的對飲,恰是我個人生命的涓滴,在不期然間匯入了這集體心魂的浩瀚奔流。從山野到書齋的雙重軌跡,竟在此找到了它的迴響與坐標。

夜色又起。我安然闔眼,不再辨析虛實。只知晨光再現時,我仍將起身——或照料廳中花草、缸中游魚,或去郊野漫步,或翻閱那滿案的書卷文稿。但隨着生命為靈魂騰出的空間日愈拓展,步履間時會帶着一縷夢中攜回的劍氣,筆鋒下亦會游弋一絲桃源沾染的雲氣,看世情的目光自然也會多一分莊周的曠達。

這便是夢賦予的最終慈悲。它不是對現實的逃遁,而是對生命維度的拓展。它讓曾貼緊土地的筋骨不忘厚實,讓耕耘文字的心靈得窺蒼穹。它將我這具體而微渺的生涯,溫柔地接入了那場古往今來關於存在與意義的永恆敘說。

於是醒着的人生,因夢的灌溉而豐盈柔韌。我嘴角噙着淡笑,沉入溫暖的黑暗。又要去做夢了——也許是重返太行月下的潺潺溪澗,也許是走入《千里江山圖》的那抹青綠。我欣然前往,如赴生命最深邃的幽會。在那裏,或許會遇見另一個更本真的「我」,相視一笑,然後繼續各自在白晝與黑夜中的,耕耘。(王樹成)

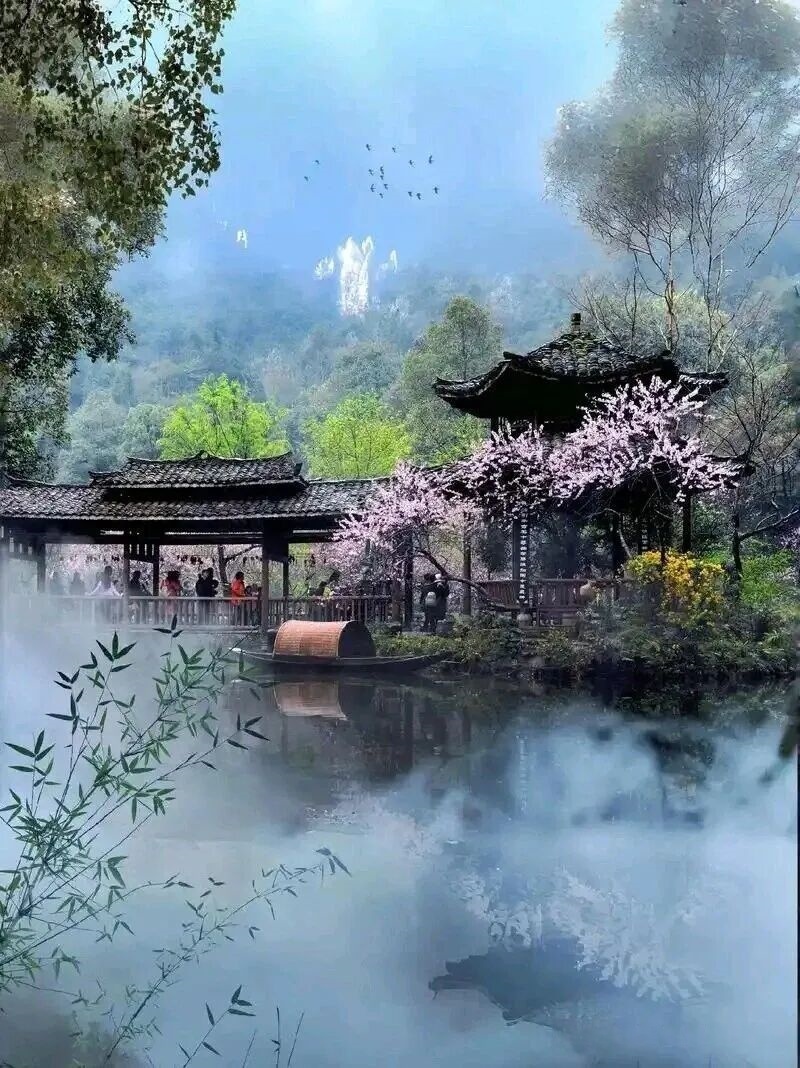

頂圖:「耕夫」一生多夢