牛顿曾说过:我看得远,是因为我站在巨人的肩膀上。徐悲鸿也是如此,提携这位新中国美术第一人、乃至整个中国当代美术的巨人,正是法国古典学院派教育。这个夏天,徐悲鸿和他在巴黎美院的名师们,被请到世纪坛展开时空对“画”,带你领略真正的学院派风采。文/摄影 黄哲

通往大师之路 寻源问道学院派

作为中法建交50周年的重要活动,这场《大师与大师:徐悲鸿与法国学院大家作品联展》自然有个法语名字。“Un Maitre et Ses Maitres”,可谓是一语双关:明指这场展览是徐悲鸿这“一位大师”和其他“许多位大师们”的在此对“画”;暗指“大师与他的老师们”,点出是巴黎美院的诸多名师,造就了后来的中国大师。在展厅的显要位置,亲自指导过徐悲鸿的四位法国老师弗朗索瓦·弗拉孟、达仰·布弗莱、费尔南德·柯罗蒙、保罗·贝纳尔的重要代表作品皆赫然在列。

徐悲鸿之子、本身也是法国文化艺术研究专家的徐庆平,为此次展览亲任策展人,在他看来,这算是等到了时机成熟的当下,替自己的父亲为师祖们执弟子礼。“这上面其实有个图章,刻的是‘悲鸿生命’”,他指着一幅《黑帽女人的肖像》介绍说,“意思就是他最好的收藏,跟他的生命一样重要。他到哪儿,就跟到哪儿。”

这幅《黑帽女人的肖像》,出自曾任巴黎美院校长的贝纳尔之手。就是这位大师慧眼识才,收下了这位中国来的无名小辈。这幅于1930年创作的作品,是贝纳尔于1933年在家中招待徐悲鸿时赠予爱徒的礼物。

达仰·布弗莱是徐悲鸿跟随时间最长的导师,后者对前者仰慕已久、经贝纳尔校长介绍投入门下,说起缘由则是一段佳话:原来是后者在前者的写实油画中,看到了中国画中常见的写意性。“我父亲曾把任伯年的画拿给达仰看,他也能看懂我们中国画的美妙”,徐庆平介绍说。如果说是贝纳尔为徐悲鸿打下严格扎实的学院派基础开启了大门,达仰就是徐悲鸿中西结合的“大艺术”之路的领路人。

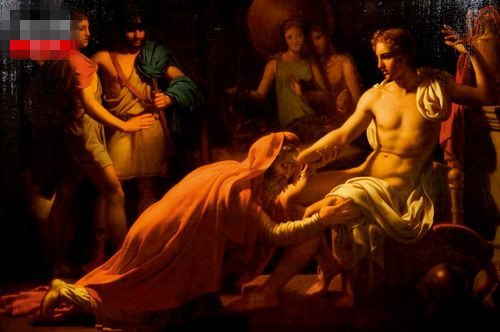

展览中那张《哈姆雷特剧中人》,画的是“王子复仇记”的女主人公莪菲莉娅,由于受到打击精神错乱,在树林里面跑的时候的一个景象,正是达仰“写实中写意”的代表作。不过达仰没有送画的习惯,这张画是徐悲鸿买的。徐庆平说起父亲买画一事,至今饶有兴味,“他看了以后念念不忘,就是想买,可是穷学生哪来的钱?还是经介绍给陈嘉庚画画给的报酬。”当时由于国内军阀混战,官费生处于断顿状态。结果,“陈先生给的这笔钱,小部分被我父亲解决了生活的燃眉之急,大头去买了达仰的这张画”。

“居然还有一两个世纪以前每届罗马奖的获奖作品,巴黎美院也不是随时摆出来展的,真抄着了!”一位法归艺术爱好者如是说。和游客纷纷的国博与798等“景点”不同,来世纪坛的以专业观众和爱好者居多,尽管要收20元的门票,但换来的是“穿越”世界美术学院派公认的第一据点的一个充实下午。的确,这可能是截至目前国内最重要的古典学院派大展,来自巴黎美院、奥赛、卢浮宫、小皇宫等几座美术馆和北京徐悲鸿纪念馆的收藏,为此第一次跨越千山万水胜利会师。而徐悲鸿和他的几位导师的作品,在犹如一条学院派长河的整个展览中,其实只是一小部分。

成为徐悲鸿 中西结合“著精微,致广大”

当年徐悲鸿选择巴黎美院,正是奔着学院派的“正范儿”去的。另一位老师弗拉孟的历史画,直接影响了徐悲鸿用西方写实主义的手法演绎中国历史经典,徐悲鸿最重要的代表作《愚公移山》便是如此。这幅巨幅国画,创作于抗日战争最艰难的1940年。当时徐悲鸿身在印度,他花了3个月绘制完成了这幅巨作,画面中的人物形象其实使用的是印度男模特。而在中国画中直接用裸体人物、采用众多剧烈运动中的人体,都是徐悲鸿的首创。中西两大传统技法,在宣纸画面上融会贯通成一体。

在徐庆平看来,《愚公移山》的里程碑意义,不只在于改良中国画的技法,更在于复兴中国画的精神。“中国画自元以后就是文人画占主流,说好听是文人画,其实就是业余画家在画。不可能去研究很多很深的造型的问题,对人的了解就更不够了。复兴唐代绘画的那种宏大、宋代的那种精美趣味,这是他学习回来的目标。”因此,《愚公移山》会特别吸收西方对人体的表现,“尽管他用的是最难把握的宣纸水墨,但画的是非常精到的人体,且是大角度透视下面的众多的人体,所以造成的这种力度空前。”

徐悲鸿后来担任央美院长时曾指出,所谓“中国气派”必须具备“古典主义的技巧,浪漫主义的构图,印象主义的色彩,社会主义现实主义的思想内容。”而早在成为红色大师前的法兰西岁月,他就已经在《中国画改良论》中思考这种“著精微、致广大”的“大艺术”了。于1928年至1930年花费3年时间完成的巨幅油画《田横五百士》,便是运用欧洲古典主义、浪漫主义等多种手法来表现中国传统历史题材,在写实主义的艺术语言下,透露出印象派的笔触。

取材于《史记》的《田横五百士》,表现了田横与五百壮士离别时的场景,悲壮气概撼人心魄。在本次展览的法方策展人菲利普看来,这幅画的意义是“使油画这一外来艺术形式,在中国不只停留在静物、人体的习作上。”而当时国内正是北洋时代进入蒋介石时代,军阀混战、民不聊生,“画家坚持关注生活、关注社会的现实主义立场,借画喻事地表达出他对社会正义的呼唤。”徐庆平介绍说。

宏大叙事之外,有一整间展厅,里面都是文人情趣十足的肖像画,按时间脉络连起来则是徐悲鸿成年以后的个人史。他们大多数为落款“静文爱妻惠存”的家人朋友肖像——而年轻的徐悲鸿的“朋友圈”,甚至包括印度圣雄甘地。

但其中成就最高的,要数一张另类的《箫声》。画中那位侧身而坐吹箫、若有所思的中国年轻女子,其实就是徐的前妻蒋碧薇。画于1926年的此画,是画家早期关于形意合一的成功探索。此时年轻画家正因“中国之油画受法国画商宣传影响‘浑沌殆不可救’”而愤愤不平,于是严重偏离重心的构图,既从视觉上又从心理上造成了一种极不平衡的强烈动势和压迫感,意指“西风压倒东风”的世界格局;而西方城市背景的画面,中心却是中国元素的长箫,不仅把平衡拽了回来,也寓意中国文化虽古老,但笙歌不绝。

如今留学已经成了家常便饭,本人也是“法归”的徐庆平表示“中国学生、中国艺术家去向西方学什么?学成归来以后怎样用在发展自己上面?”因此这次展览,既是面向历史的致敬,更是面向未来对“大艺术”的再次呼唤。