第26屆香港書展現場

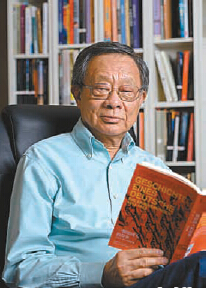

李歐梵

【香港商報網訊】香港貿易發展局主辦的第26屆香港書展,將於7月15日至21日假香港會議展覽中心舉行。今年書展以「從香港閱讀世界一讀鍾情」為主題,舉辦逾550場文化活動,廣邀兩岸三地及海外知名作家參與,為讀者呈獻一個趣味盎然而且內涵豐富的文化盛會。今年大會特別邀請李歐梵教授為「年度作家」,表揚他過去50多年在文壇的杰出成就和貢獻。香港商報記者 若笑 陳柳燕

李歐梵生於中國河南,年少時遷居臺灣并畢業於臺灣大學外文系,在學期間曾與同學白先勇等人創辦《現代文學》雜誌,帶動臺灣文壇潮流,其后他負笈美國哈佛大學攻讀中國思想史,師從史華慈和費正清等大師,獲頒博士學位,他曾於芝加哥大學、普林斯頓大學及哈佛大學等多所世界知名學府執教,期間又到香港中文大學和香港大學等本地院校短期任教。

李歐梵是最早期研究五四作家浪漫主義的學者之一,多年來就現代主義和現代文學等主題發表不少評論,包括《中國現代作家的浪漫一代》、《鐵屋中的吶喊:魯迅研究》和《蒼涼與世故:張愛玲的啟示》等,乃學術界中的翹楚。直至2004年自美國退休后,李歐梵遷居香港,并再回到中大教書,現為中大冼為堅中國文化講座教授,著有《西潮的彼岸》、《浪漫之餘》和《上海摩登》等,其中《上海摩登》是專研20世紀30年代上海文化的英文著作,中文版本其后面世,成為不少中國學生認識李歐梵的起點。

除了學者身分,李歐梵亦是非常活躍的文化評論人,興趣涉獵電影、音樂和建築等多個範疇,作品包括《睇色,戒》和《我的哈佛歲月》等散文,與太太李玉瑩合著的小品文章《過平常日子》,以及《音樂札記》和《音樂的遐思》等音樂導讀等。

以「世界人」身份游走於不同文化

由出生到成長、從求學至教學,李歐梵的生命腳印印滿了香港、大陸、臺灣和美國等地方,眼見「身分議題」日趨尖銳,他拒絕以狹隘視點來看待問題,「如果我要選擇,我要作個抽象選擇,做個『世界人』,我覺得現在全球化的世界里面,任何一個人都需要懂得不只一種文化,都需要體驗、了解兩三種文化,甚至當今的華人文化,都是多元的。」

一生追求嚮往多元文化,李歐梵退休后選擇了香港作為落足點,「個人很喜歡混雜的城市,每個地方都有其獨特之處,這裹(香港)就是充滿動感,愈雜亂、愈多元,就愈吸引」;正正出於對這片土地的濃情厚愛,李歐梵答允擔任今年書展的「年度作家」,「如果作為年度作家是種榮譽,我希望把這種榮譽變成一種責任,作為對香港文化的承擔、對學術的承擔。」

文化接觸多寡 視乎生活優次

香港社會節奏急促,普遍市民工作忙碌,直接削弱了其文化接觸,李歐梵亦表同意,「一般香港人,可能早上七點起床,一直又工作至晚上七八點,大公司、大財團均無法提供足夠的人文時間、空間」,但他相信,只要做好優次選擇,我們都可擴闊生活,追求更多。

他以學校同事為例,指出不少人每天從早到晚埋首自身研究,缺乏其它興趣,「如果他鍾意中國唐朝文學,又想讀西方小說,如何是好?他可能回答說:『本科研究、教學最重要,我無時間讀镕書』,我覺得這是錯,你可以少睡兩個小時來睇小說。」

李歐梵進而提出,現代社會下,每人都行走於不同世界,如他就有三個身分:文化人、學者及業餘愛好者,「當我不做工作,尋找自己的興趣,我晚上睇電影、聽古典音樂,有時在街上,我鍾意睇建築」,他亦寄語我們,嘗試更多地游走於不同世界,就能更好地重塑出多元文化。

李歐梵專區

今年香港書展「文藝廊」特設李歐梵專區,以「只緣身在此山中」為題,圍繞他的三個身份--文化人、學者及業餘愛好者,從其極多元化創作歷程和筆下文字透視世界,除了評論和學術文章,亦會以李歐梵作為音樂及建築藝術愛好者的視點,帶大家縱橫各個領域,內容豐富。大會亦以李歐梵的中英文作品選段為主題,配以其太太的畫作為插圖,制成一套3款精美活頁夾,作為今年書展的紀念品。

三場分享會

李歐梵將出席香港書展三場分享會,邀請了多位文化界友好:香港教育學院文化與創意藝術學系助理教授兼跨域藝術家Zoran Poposki和本地作家兼「2011香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎(文學藝術)」得主潘國靈等暢談文學、生活與世界。分享會詳情如下。