昨天于上海民生美术馆开幕的“时代映像:1960年以来的英国摄影”展,展现了英国人各个层面的生活——无聊贪婪的中产阶级、肥胖木然的工人阶级、模仿辣妹的歌迷、穿上层阶级时髦衣装的黑人青年……身为英国人究竟意味着什么?38位英国摄影师试图通过近400件作品对这个问题作出解答。展出作品均拍摄于1960年至2010年间。

托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列一。

詹姆斯·巴纳(JamesBarnor)拍摄的《鼓》封面女郎玛利亚·哈罗维。

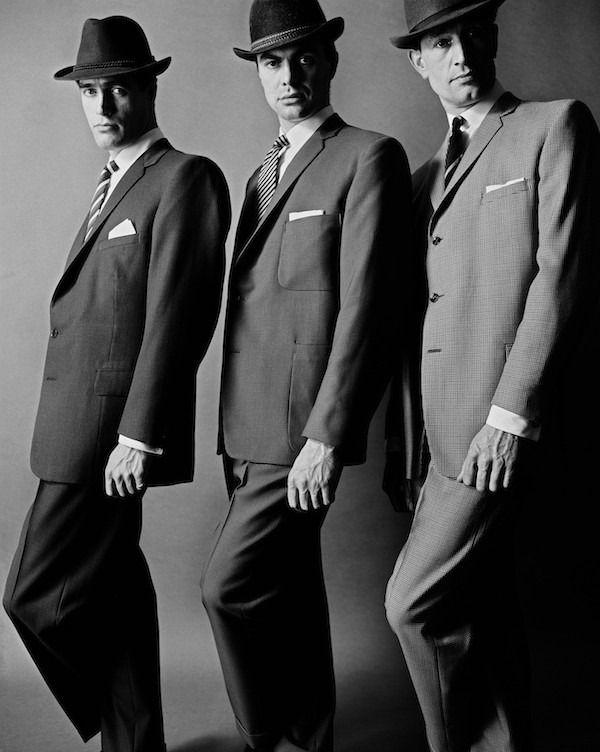

特伦斯·多诺万(TerenceDonovan)拍摄的伦敦涤纶广告。

摄影作品能够让真挚与讽刺之间的界限变得似有似无。将影像创作的方式略作调整,就能使它摇摆于赞美和批判之间。展览中的众多彩色摄影大部分都用夸张的影调探讨了英国文化中的“过度之处”。马丁·帕尔(MartinParr)受到约翰·欣德公司(JohnHindeLtd.)制作的工薪阶层度假胜地商业摄影明信片影响——过分奢华的度假村、海滩上的拖车……有人会对这种风格充满怀旧之情,另一些人则惊骇于其趣味之低俗,还有人会同时感受到这两种情绪。而马丁·帕尔则把人们这种复杂的反应运用于艺术。

从1980年代初开始创作彩色作品时,帕尔就投注了对英国人日常行为充满深情但又不乏讽刺的眼光——从海滩上吃热狗的人的暴饮暴食,到阿斯科特赛马会上带着车轮大的帽子的女孩们的浮华表现——他质疑讽刺了“英式风格”。

从1980年代初开始创作彩色作品时,帕尔就投注了对英国人日常行为充满深情但又不乏讽刺的眼光——从海滩上吃热狗的人的暴饮暴食,到阿斯科特赛马会上带着车轮大的帽子的女孩们的浮华表现——他质疑讽刺了“英式风格”。

马丁·帕尔(MartinParr)镜头下的英国人。

汤姆·伍德(TomWood)镜头下的英国老人。

汤姆·伍德(TomWood)镜头下的英国老人。

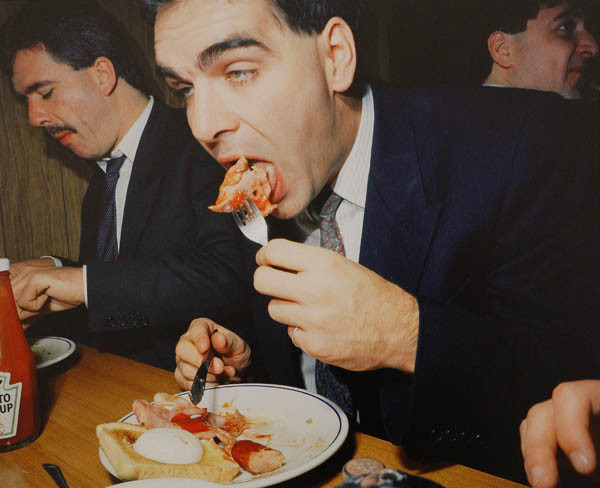

20世纪,英国工业经济逐渐瓦解,随着工人失去工作,工会失去权力,社会也动荡不断。1970年代的摄影师如西尔卡-丽萨·昆丁恩(Sirkka-LiisaKonttinen)、21世纪头十年的摄影师如马克·尼维尔(MarkNeville),记录了城市工薪阶层的生活。在城市里,工业性劳作早已消失,取而代之的是以银行业和信息产业为基础的新经济。安娜·福克斯(AnnaFox)在《工作站》系列中,尖刻地刻画了新兴的劳动力、新形式的工作和办公室文化:西装革履贪婪用餐的男人,夸张的曝光中打电话的女人——影像刻画了一种疏远、肤浅和无节制的文化。托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列把工人置于画面中央,突出了他们的尊严,反映了传统英国产业和手工业的重要性。

安娜·福克斯(AnnaFox)的《工作站》系列之一

安娜·福克斯(AnnaFox)的《工作站》系列之一

托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列之一

托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列之一

安娜·福克斯(AnnaFox)的《工作站》系列之一

托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列之一

托比·格兰维尔(TobyGlanville)的《实际寿命》系列之一

1960年代的英国摇滚,把摇滚乐推向了一个新的发展阶段,英国的社会与文化正在发生巨大的改变。摄影师们乐于记录周围变化的世界,此次展出的1960年代部分影像就与摇滚乐密不可分。

塞西尔·比顿爵士是英国伟大的肖像和纪实摄影师,也是一位有造诣的艺术家、作家和奥斯卡获奖设计师。比顿对摄影的兴趣来自他的保姆,这位保姆有一台柯达3A相机,在他很小的时候就教比顿拍照并冲洗照片。比顿常常请母亲和姐姐给他做模特,足够熟练的时候,他化名把自己的作品“推荐”到了伦敦。

第二次世界大战后(战争期间他为情报部工作),他接受了新的潮流,用摄影图像捕捉“摇摆六十年代”的精髓,例如在伦敦佩勒姆8号家中的模特崔姬、米克·贾格尔和滚石的其他成员。琳达·麦卡特尼和披头士乐队的保罗·麦卡特尼结婚后,变得更加私密和带有实验性,她创作出的名人影像同时也是家庭快照。

塞西尔·比顿爵士是英国伟大的肖像和纪实摄影师,也是一位有造诣的艺术家、作家和奥斯卡获奖设计师。比顿对摄影的兴趣来自他的保姆,这位保姆有一台柯达3A相机,在他很小的时候就教比顿拍照并冲洗照片。比顿常常请母亲和姐姐给他做模特,足够熟练的时候,他化名把自己的作品“推荐”到了伦敦。

第二次世界大战后(战争期间他为情报部工作),他接受了新的潮流,用摄影图像捕捉“摇摆六十年代”的精髓,例如在伦敦佩勒姆8号家中的模特崔姬、米克·贾格尔和滚石的其他成员。琳达·麦卡特尼和披头士乐队的保罗·麦卡特尼结婚后,变得更加私密和带有实验性,她创作出的名人影像同时也是家庭快照。

提姆·沃尔克(TimWalker)拍摄的《莉莉·科尔和大珍珠》

斯蒂芬·吉尔StephenGill的《蚂蚁交谈》系列之一

2000年后的英国影像已经不那么让人惊叹,因为全球化的关系,技术与信息迅速传播,中西方人们的拍摄方法、技术、器械、观念越来越接近,摄影的角色越来越复杂。纪实的本体意义一旦模糊,来自异国的文化就不那么让人惊喜连连了。