羅永浩 圖/高遠

南方人物周刊 喬芊

初春的周日下午,位於望京綠地中心的錘子科技新辦公樓裏空無一人。農曆新年之前,他們剛從一公裏之隔的摩托羅拉大廈搬到了這裏。市場和公關人員的桌上,散落著頭戴式耳機、做工考究的耳機架、芥川龍之介的《羅生門》、樂高汽車模型和飛鏢盤。在產品經理和設計師的桌上,泛著金屬光澤的蘋果台式機已經就位——這家以審美嚴苛著稱、文藝青年和設計師紮堆的科技公司,正重新把自己的氣息注入體內。

CEO羅永浩的辦公室藏在最遠的角落。漆成白色的房門虛掩,門口兩側各立著一株長勢蓬勃的綠植,幾乎要把那扇門遮蓋。除此之外,門口還堆著沒來得及拆封的紙箱、羅永浩親自采購的一套狀似鵝卵石的沙發,以及一把圓鼓鼓的藍布椅子。如外界所知的那樣,他很少將辦公室示人。據說那裏有一套價值30萬元的音響,和一張長達兩米四的辦公桌——半年之內,它將被手機零件和雜物鋪得滿滿當當,成為它應該有的極亂的樣子。

在一間嶄新的會議室裏,老羅在我對面坐下。由於把睡眠時間強行上調至7個小時,他的精神狀態不錯。采訪開始前,他體恤地讓下屬為我准備熱水(他只喝瓶裝純淨水),並允許錄音筆更靠近他自己。像老羅的朋友們所公認的那樣,他懂得關心人,即使一堆朋友在場,他也能把每個人照顧周全。

工作中的羅永浩 圖/高遠

老羅私下說話的方式就像他的每一次當眾演講一樣,乍一聽有些絮叨。他的長句是流動的,多數時候由於講究邏輯而顯得穩定,但有時又格外湍急。為了說清楚某個問題,他的手勢變得越來越大,於是他用右手把擺在面前的純淨水瓶往旁邊推一點、再推一點,就像撥開某種屏障,好讓觀點真正地抵達對方。“你明白我意思嗎”這句話,他說了無數遍。

這個下午,我們並沒有聊太多關於T2(錘子科技第二代旗艦機)的細節,甚至老羅為當一個更稱職CEO所作出的努力也甚少言及——無外乎放權、用流程化管理代替破口大罵、招攬更多的職業經理人——和他身上的另一些因素相比,這些管理之術多少有些平淡。能讓他興奮起來聊個不停的話題,始終包括喬布斯和他的蘋果公司。那不是一種泛泛的談論,你能感受到,羅永浩的初心與願景、策略與激情,幾乎全都和這個人有關。

某種意義上,這印證了老羅最倚重的創業夥伴、錘子科技CTO錢晨曾經說過的話:“老羅的精神教父是喬布斯,他對喬布斯的一言一行,包括手機的設計(學得)都很像。”

即便如此,羅永浩依然保持了自己一貫推崇的獨立精神與理智。在一次公開的演講裏,他表達了對喬布斯的基本態度:“不要把喬布斯當成神,也不要當成惡魔。認可那些該認可的,批評那些該批評的。喬布斯是一個非常了不起的偉大的天才,但同時人品很差。”

當初的蘋果像來自未來的產品

我在來北京之前就看過“糖果”那個iMac(第一代),但那個給我感受還不是特別強烈,感受最強烈是“台燈”,半圓形的白底子,上面一根不鏽鋼支架,液晶屏是可以任意方向轉動的,蘋果粉絲管它叫“台燈”,應該是第二代iMac,用的還是PowerPC和Moto的芯片。

那時候蘋果在中關村要么是走私要么是經銷商開的小門臉,沒有自己的店,而且銷售量極小。正常它在歐美比一般PC貴50%,但我印象裏中關村同樣配置的總是比PC貴個100%,甚至150%。那個時期我住在中關村,經常路過,只要我路過那個店,總會進去流著口水,看一會摸一會,但是買不起。

英語學校時期的羅永浩 圖/張倩

後來到了新東方工作,大概大半年之後收入好起來,很快就買了蘋果。我先買了第一台筆記本,鋁合金的,26000多吧,比IBM筆記本還貴個幾千塊。後來又買了台式iMac。我記得買台式機之前我就買了iPod,第一代iPod只有火線接口,所以沒買,而且中關村賣得特別貴,要五六千。我買的是第二代還是三代,就是圓的滾輪上面有4個觸碰式的按鈕,大的那個,能放特別多的歌,我平時硬盤裏有幾百G的歌。當時好像是三四千塊錢,作為一個MP3播放器我覺得非常昂貴,雖然不差這個錢但也還是覺得特別昂貴,因為你會假定一個Mp3播放器應該是一兩千以內。但是回家連上電腦,把歌拷進去,只用了一個多小時,我就覺得這是非常超值的,如果我事先充分玩過這東西,就算七八千我也會買。首先它對歌多的人特別重要,另外它的使用體驗,完全是夢幻級別的,像來自未來的產品。

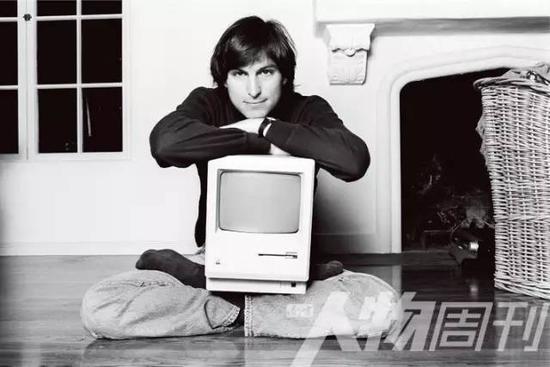

1984年,喬布斯與第一台Macintosh(麥金塔,也就是今天的Mac)電腦

我把家裏的電子產品全換成蘋果之後,產生了一個感覺:第一呢,我本來最大的樂趣是周末休息的時候去中關村轉一轉,現在已經沒法去了,因為所有其他品牌的都不想買了,只想買這一家,而買這一家是不需要去中關村的。第二個是,我一直在想一個問題,如果這個世界上沒有蘋果公司,我們想從電腦這個產品,或者MP3播放器這個產品上得到這么好的體驗,你付出多少倍的價錢也不行。所以從這個意義上,如果考慮到體驗和功能,那其實不是貴,反倒是便宜了。當然這也跟個人經濟基礎有所好轉有關,如果你特別窮的時候,還是不會這樣看問題的。

後來馮唐從美國給我帶了第一代iPhone,那個當然也是非常非常驚豔,還是像科幻一樣的產品,那是第一次用電容屏,以前都是電阻屏,電阻屏是必須有壓感的,要用壓感筆。

喬布斯骨子裏是個文科生

我們那個時代沒有數碼產品,只有模擬的電子產品,絕大多數的男生都喜歡。只是在喜歡的裏面,喜歡到要琢磨、要研究、要從事這個行業的可能就沒有這么多了。我那時候完全沒奢望過能從事這個行業的原因是,我過去理解只有學理工科的才能做這個,比如學電子的,才能從事這個行業。

直到零幾年,蘋果紅遍全球之後,我慢慢發現一個道理,就是喬布斯、盛田昭夫和博朗兄弟,他們都是有非常濃重的文藝青年氣質的,我開始意識到如果在一個大的企業裏運作這么一個事情,很可能需要的是文科生和理科生的完美配合。它首先是科技行業,底層是紮紮實實的科學技術,這是文科生搞不定的,但理科生搞定這個以後為什么絕大多數科技產品都不好用呢,因為只有文科生才知道一個產品怎么設計才是所謂傻瓜化的東西,就是易用性。

我們在公司經常發現,工程師眼裏所有東西都好用,包括我們認為最難用的,他們也認為好用。這是因為理科生通常智商非常高,交互方面的理解能力非常好,所以我們經常為一個功能不夠易用反複推敲的時候,他們就覺得很可笑,覺得這誰不會用呢,可是我們把公司裏公認是數碼白癡的同事叫過來一做實驗,你會發現他們就是不會用,這在理科生和工程師眼裏是不可思議的,他沒法相信有人連這么簡單的交互都不會用。但是我們做產品一定會把自己的老娘、自己的老婆當成實驗對象,如果我們家老太太80歲了,她一看也沒有誤解,那才說明這交互設計做得非常好。

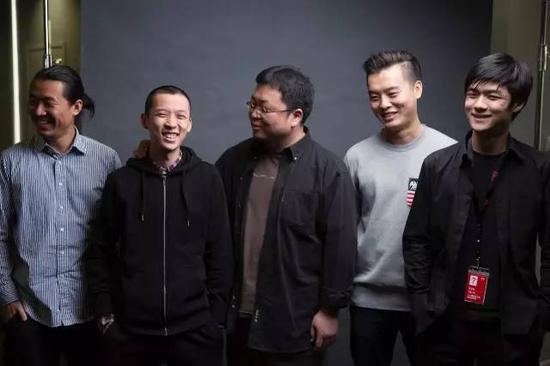

羅永浩和錘子科技員工 圖/高遠

這些理工男嘲笑的時候經常忘了這么一個事實。比如喜歡攝影的人多數都是文藝青年,你跟理工男、工程師聊你會發現他們絕大多數都不是攝影愛好者,那你如果不是攝影愛好者的話,一個非自動型的相機,就是一個非常難用的東西。傻瓜相機之前,傳統的照相機是要經過技術訓練才能用的,什么光圈、快門、對焦都是要手動調的。我拿這些給工程師,他也覺得用起來很疲勞,除非他是攝影愛好者,否則他也懶得琢磨。我拿著這樣的例子試圖讓他們理解,為什么你覺得簡單的東西別人不會用,它跟你不會用這個全手動相機的內在原理其實是一樣的。

隨著用蘋果的時間越長,我意識到一個完美的大眾消費品,應該是結合一個文科生的能力和一個理科生的能力,當然如果你是工業用品就用不著這樣,很多工業用品是給工程師用的,那就無所謂。完美地結合了文科生和理科生智慧的消費類科技產品,一定要優於單純靠理科生自己做的產品。

所以這樣一看的話,我運作一個科技公司是完全可能的。事實上很多理科生會說,喬布斯當年也學過兩天編程,因此說他偏理科生思維,其實根本不是這樣。你去看喬布斯的人生,是一個非常有意思的小概率事件。大家會特別津津樂道他作為一個企業家特別特立獨行的方面,比如他吸毒、濫交、修禪宗、吃素,然後去印度尋找精神家園什么的,把他說成一個特別邪門的企業家,可是與喬布斯同齡的美國文藝青年,喬布斯幹過的事他們全都幹過,一個不落,那些是60年代美國文青的標配活動、規定動作,土極了。

喬布斯為什么幹這個,因為他骨子裏就是個文科生。但文科生一般對運作企業、對工業的大型規模化生產,都是很抵觸排斥的,但是喬布斯身上,湊巧集中了文科生的全部特點之後,他對做像工匠一樣打造一個偉大的產品這件事充滿了激情。而且他在矽穀長大,打小也是接觸這些科技的,我說的小概率事件就是他作為文青,對運作企業、對規模化生產這些不但沒有反感,而且有興趣有能力。

當我決定做企業時,我不確定我有沒有能力運作企業。我肯定是一個文青出身,能不能運作企業,能不能讓一個企業盈利,這件事我對自己是有過懷疑的。

在做科技公司之前,我做了一個教育培訓公司,從剛起步的時候特別慌張,對於能不能掙錢感到特別不放心,到兩年多以後實現盈利,這個過程已經消除了我對這方面的顧慮。所以等到我做科技公司的時候,我就並不害怕這個事情了。

真正決定做手機就是喬布斯死了沒多久吧。我記得他是國慶前後去世的(注:2011年10月5日),應該是那年年底,或者第二年年初,不到半年之內我做的決定。

如果喬布斯不死,我也會去做一家企業,但可能不選擇做數碼消費品。我會甘心高高興興地繼續用蘋果的產品,因為我對他的產品非常滿意。但是他一死,首先,這裏面有個機會。在我看來,這個行業,這么多做手機、做智能觸控設備的,只有蘋果是不一樣的,其他的企業全都一樣。而讓蘋果不一樣的那些核心的東西裏面,我覺得一大半我是能搞定的,另外一小半搞不定的只是需要時間和錢。

有些產品只有用戶、沒有粉絲

有人說我們販賣情懷,故意惡心我們,故意把這事說得難聽。這個行業最領先的是蘋果公司,你看蘋果廣告從來都是賣情懷的。實際上很多蘋果粉絲並不覺得它是冷冰冰的科技產品,而是生活用品,它賣的不單是產品,還是理念、是價值觀,還有生活方式。

好的企業一定是把產品做好,但是出來宣傳時,就應該是賣情懷的。因為產品是基礎,你一定要把產品做得特別好,但接下來你去營銷的時候跟別人去講產品,這是非常笨拙的方式,因為從一個事物的傳播規律來看,大家感性地認同一個品牌,很大程度是對一個故事、一個理念、一個價值觀的認同。

2014年5月 T1發布會 圖/高遠

這就是為什么流氓企業也在那裝模作樣地講情懷,假裝有價值觀。流氓企業開年會不會只說,啊,今年我們掙了多少錢,明年我們還要掙多少錢。除了這個之外,他還要講一些精神層面的東西,這是人性需求決定的,我們不能每天上班就為了錢,員工也受不了,老板也受不了,當然有的老板可能受得了,但也要假裝除了錢還有別的東西。

所以一個企業販賣情懷、價值觀、理想主義,一些感性的理念的東西,始終都是至關重要的,有些企業其實在價值觀方面做得很差,它也會講,因為它知道商業傳播規律和人性是這樣,但有些企業連這個都不知道。

比如很多制造業的,沒有能力做品牌的那些企業,總是不理解品牌是怎樣一回事。在中國,南方制造業的很多企業非常勤勞,非常能幹,組織能力極強,成本控制意識都很好,唯一就是做不了品牌。在他們心裏,消費者是妖怪,因為他不知道消費者為什么喜歡或討厭一個產品。在他們看來,消費者怎么考慮問題永遠是不可知的,所以他們就做不了品牌,只能做B2B的生意。

還有些南方做手機的廠商每年砸一兩個億硬廣做宣傳費用,它覺得到處都是它的產品宣傳,但是一年之後到馬路上,發現沒人聽說過他們的產品。可是我們呢,第一年推了一個T系列,第二年推堅果,他們覺得簡直不可思議,你竟然敢兩年做兩個品牌,而不是十年做一個品牌,第一個好不容易混出個知名度啊。他們對marketing和branding是完全沒有概念的。有時候我們覺得自己很幸運,投入了很多心血和精力做產品,同時團隊裏本來就有人很懂品牌和營銷。這是我們的團隊比較占便宜的地方。

你記得在喬布斯大火以前,科技產品是怎么做發布會的嗎?當年很多電子巨頭,高管上去講個話,跟有的黨政領導講話一樣,幹巴巴的。然後幾個marketing的領導上去,大概講講參數,然後就上來一群穿比基尼的模特,穿一半露一半,拿個手機或者數碼相機,跟個傻子似的舉著,然後拍照。下面都是媒體,沒有觀眾,觀眾誰會去?那些產品只有用戶,沒有粉絲,不會去。

松下、日立、東芝用戶是不會去發布會的,因為他們是用戶。但是索尼就會有粉絲,蘋果就會有粉絲。為什么呢,因為這些公司除了做好產品,做好功能,還有一些額外的東西,這些東西和你產生了情感紐帶。它追求的方向讓你產生了深切的認同。品牌的最終境界一定是這個樣子。

如果你企業非常大,市場預算非常充足,能夠鋪天蓋地打廣告,那就讓管理層定一個品牌的方向和理念,交給創意公司、廣告公司去運作,也許你就不用站出來做這個(發布會)。但是我們在資金非常有限的情況下,要解決的是在少花錢或者不花錢的情況下解決更大范圍的品牌傳播和認同的問題,所以這時候發布會就變得格外重要。

即便未來我們什么都不缺了,發布會可能依然重要,當你推敲了8個月,10個月拿出了一個你自己非常喜愛的產品,你請一個CMO來做,或者藝人來做,永遠不如做這個產品的負責人本人做,來得更有說服力。我們湊巧又能講,所以疊加起來,效應就很強。

我去其他手機公司挖高管的時候他們說,他們發布會現場也來幾千人,第一是論壇裏面用利誘的方式忽悠來的,另外他們有一整套嚴格的規則,比如這兒坐著幾個觀眾板塊,臨著過道的呢,全坐的是自己的工作人員,一般連坐兩個自己人。要求這兩個人全程不許上廁所,因為這兩個人一上廁所,裏面的人就全走了,中國人不好意思麻煩別人,座位又擁擠,那些裏面想走的人看你坐在那裏一直不動,一猶豫,就會多忍一會,這樣就留住了更多的觀眾。

然後他們去了我們上海那個發布會(2015年8月堅果發布會),發現人們所有的歡呼、所有的鼓掌、所有的喜悅、所有的支持都是由衷的,他們覺得特別吃驚,這只有到了現場才能發現。

我們現在想充分發揮這方面優勢,北京的大型活動限制比較多,上海商業化程度高,比較自由,我們後面想在上海最好搞萬人以上,搞個兩萬人的,別人就沒法抄了。現在手機公司市場手段、宣傳手段都是抄來抄去的。

以前每次發布會完了,我都是要病一場,太累了。這也解釋了為什么我們的發布會比別人好那么多。別家的發布會老板操什么心呢,都是市場經理們弄好了,老板看個三遍五遍,上台前彩排一遍,就算完事了。我們發布會都是跟做產品一樣,當它是一個作品來做的。

我平時工作非常忙,到發布會前夕要操心的格外多,一個兩小時的演講,差不多要花200個小時准備,所以如果我每次要自己完成一個兩小時20分鍾的演講,工作量是特別巨大的。如果我能在發布會之前幾周,比如一個月,完全脫產准備演講,那就沒問題。可是我要上班,嚴格意義上,真正的脫產連一周都不到。

T2發布會我嘗試讓朱蕭木(錘子科技UX產品總監)上去,他發揮得非常好,可能第一次面對六千人的場地,剛上去時候顯得有些僵硬,但一會也就好了。他口才、外形都很好,產品理念跟我都一樣,這個軟件產品很多是他親自設計、親自抓的,他去講再合適不過了。對我來講,也是很感慨的事,這么多年每次我都在台上,這次終於坐在台下看了5分鍾,覺得我們的事業終於後繼有人了。

我們也希望引領一次革命

我們的VR(虛擬現實)項目其實已經做了大半年了,只是之前也是被內部認為是要嚴格保密的東西。VR剛開始的時候,很多廠商不是朝我們的方向去的,所以我們的保密性變得格外重要,但現在朝這個方向去的創業團隊越來越多,而且跟我們合作的公司也不怎么保密了。而且由於保密,招聘比較困難。所以最近我們內部開了個會,就公布了。我們軟硬件都會做。

在科技產品裏,大家都希望做更新的東西,我們不是指望靠著一個我們做熟了,或者行業做熟的東西,能換來源源不斷的利潤。這就是為什么喬布斯一死,我就不看好蘋果,包括整個華爾街都是這么分析的。蘋果的成功過分依賴一個個人,不光是他的工作能力,還包括他的理念,一旦落到職業經理人手裏,原來那些寶貴的東西一定通通都會喪失。

2015年12月29日,北京,錘子科技T2手機發布會上坐滿粉絲

大家會說老喬死了,蘋果的利潤為什么還年年上升,這個太自然不過了,因為有人打了這么好的底子,接下來如果只考慮眼前幾年,那一定是職業經理人的盈利能力超過創業者的盈利能力,職業經理人他的優點、他的訓練,全是為了增加收入。但引導企業持續投入創新、為了將來的發展做長遠的戰略規劃這些,職業經理人是不靈的。

現在iPhone 6S開始賣得不如6了,南方很多工廠都在砍單,至於未來的走勢,我認為喬布斯那個時代留給蘋果的底子,已經被蒂姆·庫克吃得差不多了。喬布斯死了以後就5、5S、6、6S四款產品,相對於同時期給用戶造成的喜悅遠不如4和4S時期。我身邊好幾個同事,包括我,後來都買了一個全新的4S,沒拆封,放在抽屜裏收起來了。4S肯定是一個可以寫進工業設計教科書的經典,或者說是整個人類的工業產品發展史上的經典,值得專門收藏一個。

人機交互的東西每隔二三十年就會有一次革命,我們在軟件、硬件、技術、專利、錢、人才方面都做好准備,可以迎接未來的交互革命。我們當然希望有生之年能引導一次產業革命,這是最有滿足感的,如果做不到,能第一撥追隨一次革命,也會成為一個幾百億美元的公司。

我今年44歲,我覺得下一次革命十年內就會來,那我54歲。參與了下一撥以後,我估計我還能工作20年,到七十多歲的話,能引導再下一次的產業革命,然後退休,就值了。你看,如果沒有喬布斯,移動互聯網革命也一定會來,但是因為喬布斯,它早來了5到10年。

雖然我們總是講個人英雄主義,但是一個人有和沒有,不會讓時代進步的腳步停下來,只是說快一點還是慢一點的問題。作為個體,能讓一個革命早來5年,已經非常非常偉大了,我們希望在未來也能充當這樣的角色。