著名文學家、翻譯家楊絳先生於2016年5月25日淩晨逝世,終年105歲。

與辛亥革命同齡的楊絳先生出身名門,天賦文才,不僅在文學上開辟了自己的一方天地,還與因與文史大家錢鍾書的美好婚姻而備受豔羨。錢鍾書生前曾稱其“最才的女,最賢的妻”。

楊絳(1911年7月17日-2016年5月25日)

名門閨秀:一星期不讀書,一星期都白活

楊絳

楊絳祖籍江蘇無錫,1911年7月17日出生在北京一位開明的知識分子家中,未滿百日,便隨父母南下,移居上海。少年時代,楊絳在上海讀書。從小就學習好,但最淘氣頑皮,曾因為上課說話被罰站示眾,卻因不服兩人說話只罰一人而大哭到下課。在蘇州東吳大學求學時,楊絳是班上的“筆杆子”,中英文俱佳。

楊絳的父親楊蔭杭學養深厚,早年留日,後成為江浙聞名的大律師,做過浙江省高等審判廳廳長。辛亥革命前夕,楊蔭杭於美國留學歸來,到北京一所法政學校教書。1911年7月17日,楊絳在北京出生,取名季康,小名阿季。

楊絳排行老四,在姐妹中個頭最矮,愛貓的父親笑說:“貓以矮腳短身者為良。”楊絳八歲回無錫、上海讀小學,12歲,進入蘇州振華女中。

在父親的引導下,她開始迷戀書裏的世界,中英文的都拿來啃,讀書迅速成為她最大的愛好。一次父親問她:“阿季,三天不讓你看書,你怎么樣?”她說:“不好過。”“一星期不讓你看呢?”她答:“一星期都白活了。”

1928年,楊絳17歲,她一心要報考清華大學外文系。清華招收女生,但南方沒有名額,楊絳只得轉投蘇州東吳大學。費孝通與楊絳在中學和大學都同班,有男生追求楊絳,費孝通便對他們說:“你們‘追’她,得走我的門路。”

最賢的妻:我見到她之前,從未想到要結婚

錢鍾書和楊絳

1932年初,東吳大學因學潮停課,開學無期。楊絳東吳大學政治學系畢業在即,不能坐等,就想到燕京大學借讀,借讀手續由她的同學孫令銜請費孝通幫忙辦理。2月下旬,楊絳等5人北上。路上走了3天,到北平已是2月27日晚。他們發現火車站上有個人探頭探腦,原來是費孝通,他已是第3次來接站,前兩次都撲空。入學考試結束後,楊絳便急著到清華大學去看望老朋友,同伴孫令銜也要去清華看望表兄。這位表兄不是別人,正是錢鍾書。

楊絳初見錢鍾書,只見他身著青布大褂,腳踏毛底布鞋,戴一副老式眼鏡,渾身儒雅氣質,“蔚然而深秀”。而楊絳更有一番神韻。她個頭不高,但面容白皙清秀,身材窈窕,性格溫婉和藹,人又聰明大方。匆匆一見,甚至沒說一句話,彼此竟相互難忘。

然而,孫令銜莫名其妙地告訴錢鍾書,說楊絳有男朋友,又跟楊絳說,他表兄已訂婚。錢鍾書寫信給楊絳,約她相會。見面後,錢鍾書開口第一句話就是:“我沒有訂婚。”楊絳說:“我也沒有男朋友。”從此他們開始了書信往來。

一天,費孝通來清華大學找楊絳“吵架”。費孝通認為他更有資格做楊絳的男朋友,因為他們已做了多年的朋友。費孝通此前曾問楊絳:“我們做個朋友可以嗎?”楊絳說:“朋友,可以。但朋友是目的,不是過渡;換句話說,你不是我的男朋友,我不是你的女朋友。”這回,楊絳的態度還是沒變:“若要照你現在的說法,我們不妨絕交。”費孝通很失望也很無奈,只得接受現實,跟楊絳做普通朋友。

我見到她之前,從未想到要結婚; 我娶了她幾十年,從未後悔娶她。1935年7月13日,錢鍾書與楊絳在蘇州廟堂巷楊府舉行了結婚儀式。多年後,楊絳在文中幽默地回憶道:

“(《圍城》裏)結婚穿黑色禮服、白硬領圈給汗水浸得又黃又軟的那位新郎,不是別人,正是鍾書自己。因為我們結婚的黃道吉日是一年裏最熱的日子。我們的結婚照上,新人、伴娘、提花籃的女孩子、提紗的男孩子,一個個都像剛被警察拿獲的扒手。”

隨後,錢鍾書考取了中英庚款留學獎學金,楊絳毫不猶豫中斷清華學業,陪丈夫遠赴英法遊學。滿腹經綸的大才子在生活上卻出奇地笨手笨腳,學習之餘,楊絳幾乎攬下生活裏的一切雜事,做飯制衣,翻牆爬窗,無所不能。

楊絳在牛津“坐月子”時,錢鍾書在家不時闖“禍”。台燈弄壞了,“不要緊”;墨水染了桌布,“不要緊”;顴骨生疔了,“不要緊”事後確都一一妙手解難,楊絳的“不要緊”伴隨了錢鍾書的一生。“絕無僅有地結合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友”、“最才的女,最賢的妻”,這是錢鍾書曾寫給楊絳的“贈語”。

錢的母親感慨這位兒媳,“筆杆搖得,鍋鏟握得,在家什么粗活都幹,真是上得廳堂,下得廚房,入水能遊,出水能跳,鍾書癡人癡福。”

1979年4月,中國社會科學院代表團訪問美國,錢鍾書和費孝通作為代表團成員,不僅一路同行,旅館住宿也被安排在同一套間,兩人關系處得不錯。錢鍾書想想好笑,淘氣地借《圍城》裏趙辛楣曾對方鴻漸說的話,跟費孝通開玩笑:“我們是‘同情人’(指愛上同一個人)。”

錢鍾書去世後,費孝通拜訪楊絳,楊絳一語雙關:“樓梯不好走,你以後也不要再‘知難而上’了。”

最才的女:與錢鍾書“勢均力敵”的大家

難得的是,楊絳在文學史上的身份,不止是錢鍾書的妻子,更是著名作家、翻譯家、外國文學研究家。用時下流行的話說,楊絳和錢鍾書,有著世間罕有的“勢均力敵”的愛情。

“你們這一代知識分子,在一九四九年時完全可以離開內地的,為什么留下了呢”的問題,答道:“很奇怪,現在的人連這一點都不能理解。因為我們愛我們的祖國。當時離開有三個選擇,一是去台灣,二是去香港,三是去國外。我們當然不肯和一個不爭氣的統治者去台灣;香港是個商業碼頭,我們是文化人,不願去。”“很多外國人不理解我們,認為愛國是政客的口號。政客的口號和我們老百姓的愛國心是兩回事。我們愛中國的文化,我們是文化人。中國的語言是我們喝奶時喝下去的,我們是怎么也不肯放棄的。”這確是老一代知識分子的心裏話。

上海於當年五月獲得解放。這時,楊絳、錢鍾書已接到清華大學的聘函。據說,北平和平解放後,他們兩人的老友吳晗和錢俊瑞受中共中央委托,對北大、清華實行接管工作。隨後,吳晗被任命為清華大學曆史系主任、文學院院長、校務委員會主任委員。聘請楊絳夫婦擔任清華大學外文系教授,出自吳晗的主意。

1953年,楊絳任北京大學文學研究所、中國科學院文學研究所、中國社會科學院外國文學研究所的研究員,主要文學作品有《洗澡》、《幹校六記》,另有《堂吉訶德》等譯著,2003年出版回憶一家三口數十年風雨生活的《我們仨》,96歲又成書《走到人生邊上》。

《洗澡》

本書是楊絳一部描寫解放後知識份子第一次經受思想改造的書。主要描寫的是解放後知識分子第一次經受的思想改造,即三反運動,又稱“脫褲子,割尾巴”。這些知識分子耳朵嬌嫩,聽不慣“脫褲子”的說法,因此改稱“洗澡”。楊絳女士將知識分子這一群體的內心世界、外貌形象刻畫得惟妙惟肖。書情節生動,文筆簡練,富有生活氣息,反映了那個年代以及那個年代的人們真實的思想壯志。本書語言簡潔、內容豐富、通俗易懂,是一本了解解放後知識份子的思想感情讀物。《洗澡》不是由一個主角貫連全部的小說,而是借一個政治運動作背景,寫那個時期形形色色的知識分子。所以是個橫斷面;既沒有史詩性的結構,也沒有主角。本書第一部寫新中國不拘一格收羅的人才,人物一一出場。第二部寫這些人確實需要“洗澡”。第三部寫運動中這群人各自不同的表現。“洗澡”沒有得到預期的效果,原因是誰都沒有自覺自願。假如說,人是有靈性、有良知的動物,那么,人生一世,無非是認識自己,洗煉自己,自覺自願地改造自己,除非甘心與禽獸無異。但是這又談何容易呢?這部小說裏,只有一兩人自覺自願地試圖超拔自己。讀者出於喜愛,往往把他們看作主角。

幹校六記

“六記”的首記是“下放記別”,寫下放幹校的別離之情,帶出政治運動對人性和生命的殘害。1969 年11 月,楊絳本來打算和錢鍾書吃一頓壽面,慶祝錢鍾書的虛歲六十歲生日,但等不到生日,錢鍾書就得下放了。次年七月,楊絳也下放幹校。送別錢鍾書,有楊絳和女兒、女婿;楊絳下放時,就只有女兒一人送她,女婿得一已在一個月前自殺。得一因為不能捏造名單害人,含恨自殺。火車開行後,車窗外已不見女兒的背影。楊絳這樣寫:“我又合上眼,讓眼淚流進鼻子,流入肚裏。”

第二記是“鑿井記勞”。楊絳被分配在菜園班,每天早出晚歸,集體勞動,又參與掘井的工作,產生了“合群感”,從而有“我們”和“他們”的分別。“不要臉的馬屁精”、“雨水不淋,太陽不曬的”、“擺足了首長架子的領導”,是“他們”;“我們”則包括各派別、受“我們”看管的人。這種階級感情,不是基於各人的階級背景,而是基於人性。但在貧下中農的眼中,“我們”又變成了“他們”,農民對幹校學員都很見外,還常常把他們種的菜和農作物偷去。這種對農民的輕輕諷刺,當然是在文革事過境遷之後才能宣之於口的。

第三記是“學圃記閑”。在幹校的工作其實不太艱苦,就是單調,或者是擔尿挑糞等知識分子從來不會主動接觸的勞動。楊絳專管菜園,菜園距離錢鍾書的宿舍不過十多分鍾的路。錢鍾書看守工具,楊絳的班長常派她去借工具,於是,“同伴都笑嘻嘻地看我興沖沖走去走回,借了又還。“錢鍾書的專職是通信員,每天下午要經過菜園到村上的郵電所。“這樣,我們老夫婦就經常可在菜園相會,遠勝於舊小說、戲劇裏後花園私相約會的情人了。”他們在風和日麗時,就同在渠岸上坐一會兒,曬曬太陽;有時站著說幾句話就走。錢鍾書平日三言兩語,斷續寫就的信,就在這時親自交給楊絳。楊絳陪錢鍾書走一段路,再趕回去守菜園,“目送他的背影漸遠漸小,漸漸消失。”傳統戲曲中的才子佳人相會後花園,在這裏有了新的演繹。

第四記是“小趨記情”。“小趨”是一頭黃色的小母狗,在人與人之間難以建立互信的日子,與狗倒能發展出一段真摯的感情。這頭瘦弱的小狗,因為得到楊絳和錢鍾書的一丁半點食物救濟,就成為他們忠實的朋友。後來幹校搬家,狗不能帶著走。有人傳話說,他們走後,那小狗不肯吃食,又跑又叫,四處尋找。錢鍾書說,那狗也許“早變成了一堆大糞了”,楊絳則認為,“也許變成一只老母狗,揀些糞吃過日子,還要養活一窩又一窩的小狗。”人與狗的境況何其相似?

第五記是“冒險記幸”,記三次冒險的經曆。其中一次,楊絳在滿地爛泥的雨天只身奔去看錢鍾書。荒天野地四水集潦,幾經磨難,冒險過河,總算到了錢鍾書的宿舍門口,錢鍾書大感驚訝,急催楊絳回去,楊絳也只是逗留一會,又只身而返,路上的危險也就自不待言了。楊絳這種“私奔”,當中包含了多少情意?這種情意用平常的語調道出,也就更見深厚了。

第六記是“誤傳之妄”。一次錢鍾書聽聞自己將獲遣送返京,結果只是謠傳。楊絳自然十分失望,她想到去留的問題,便問錢鍾書,當初如果離國,豈不更好,錢鍾書斬釘截鐵的說不,他引柳永的詞自喻,就是“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”。幸而二人最後還是一起獲准返回北京。

《幹校六記》的書名和篇目,都源自清乾隆、嘉慶年間沈複的《浮生六記》。《浮生六記》記述作者的日常生活瑣事,以及與其妻芸娘的鰜鰈情深,其中《閨房記樂》和《閑情記趣》兩章,均為世人樂道。錢鍾書在書前小引說:“‘記勞’,‘記閑’,記這,記那,那不過是這個大背景的小點綴,大故事的小穿插。”值得注意的是,本書如何以小點綴反映大背景,以小穿插說出大故事,這也是閱讀本書的趣味所在。文革期間,政治混亂,批鬥無日無之。在政治的最上層,這本來就是一場奪權的運動,彌漫全國的,就是互相猜疑、互打報告,乃至於文攻武鬥的一種局面。在這場運動中,人性的尊嚴不但盡失,也受到了極大的扭曲,可以說是中國近代史上最慘痛的一頁血淚史。但我們讀《幹校六記》,卻讀不到對這種不合理現象的強烈控訴和譴責,字裏行間只是平和的語調,或頂多是一點點淡淡的無奈和婉轉的諷刺。只是,在仔細咀嚼後,也許會嘗出一點辛辣的諷刺意味。

這部作品,體現了中國傳統文學“怨而不怒”的宗旨。楊絳和錢鍾書的遭遇,雖然比不少受批鬥的知識分子要好得多,但到底是一種屈辱,也是人才的浪費,楊絳談到這段經曆,並沒有激情的呐喊。雖然說作者怨而不怒,但在字裏行間,還是對人性的醜惡有所諷刺,每多言外之音。如“小趨記情”一章,隱然處處以狗和人相對照,人不如狗的婉諷躍然欲出。那種亂世中人與狗互相依傍的情意,也令人感動。又如“鑿井記勞”一章,對農民似有所不滿,但如果認為這就是對農民或“農民性”的鄙視,無異落入“唯階級論”的窠臼。作者想說的,其實是人的賢愚好壞,並不應由其出身階級等先天因素來決定。

此外,書中寫夫婦之情十分細膩,這種情,也是在字裏行間表達,而沒有甚么激情的愛的宣言。在這六記中,楊絳處處顯出對錢鍾書的關懷和了解,在“冒險記幸”中,為了見錢鍾書一面,楊絳便不惜冒上生命的危險,在回憶中這些險境都寫得稀松平常,但如果設身處地,回到當時境況,命懸一線的險狀,其實令人不寒而栗。

《將飲茶》

這本散文集包括三類內容,第一類為回憶父親楊蔭杭和三姑楊蔭榆的文章,第二類為詳述錢鍾書創作《圍城》的背景及情形的文章,第三類為描寫“文革”時期種種遭際的文章。作者以細膩傳神而又幽默風趣的文筆記人敘事,活畫出了人物形象也繪描出了時代氛圍,使全書在貌似輕松恬然中富於深刻雋永的人生意蘊和探賾索隱的史料價值。

《走到人生邊上》

《走到人生邊上》是楊絳女士在96歲高齡之時著作,思路縝密,文筆優美,內蘊激情,是不可多得的佳作。此書共分為兩部分,在書中楊絳女士關注了神和鬼的問題,人的靈魂、個性、本性,靈與肉的鬥爭和統一,命與天命以及人類的文明等問題。融會了文學、哲學、倫理學精神分析等學科的知識,並形成了自己的思考。後一部分則由注釋《寫在人生邊上》多篇散文構成。在《論語趣》一文中,楊絳女士提到,錢鍾書先生和她都認為,孔子最喜歡的弟子是子路而不是顏回,最不喜歡的是不懂裝懂、大膽胡說的宰予。

在楊絳任北京大學文學研究所期間,楊絳還譯有《1939年以來的英國散文選》、西班牙著名流浪漢小說《小癩子》,法國勒薩日的長篇小說《吉爾·布拉斯》。1978年,八卷本《堂·吉訶德》橫空出世。

《小癩子》

在清華初期,楊絳翻譯出版了西方文學史上首部流浪漢小說——《小癩子》。楊絳翻譯的《小癩子》最初是根據法譯本轉譯的,中譯本於一九五○年由上海平明出版社初版,後多次重印,至一九六○年,楊絳又重新修訂。十年動亂結束後,楊絳又根據富爾歇?台爾博斯克校訂的一九五八年版西班牙原文本重新翻譯,一九七八年七月由上海譯文出版社出版。一九八三年後,楊絳又根據新版本重譯,使譯本日臻完善。

《堂吉訶德》

楊絳本身通曉英、法兩國語言,為使《堂吉訶德》翻譯得更准確,她又學習了西班牙語,並最終在文革中將書稿保護下來。楊絳《堂吉訶德》譯本被公認為優秀的翻譯佳作,迄今已累計發行70萬冊,是該書譯本當中發行量最多的譯本。1978年《堂吉訶德》中譯本出版時,正好西班牙國王訪問中國,鄧小平把它作為禮物送給了西班牙國王。特別是這個譯本文字流暢,注釋詳盡,不僅受到我國讀者的廣泛歡迎,而且還得到西班牙方面的贊譽,楊絳也因為翻譯該書的貢獻而榮獲西班牙國王頒發的騎士勳章。

《斐多》

楊絳先生的譯文,對照多種版本和注釋,並一句句死盯著英譯本,而力求通達流暢。她認為:“蘇格拉底和朋友們的談論,該是隨常的談話而不是哲學論文或哲學座談會上的講稿,所以我盡量避免哲學術語,努力把這篇盛稱語言生動如戲劇的對話譯成戲劇似的對話。”她在前言中說:“人名地名等除了個別幾個字可意譯,一般只能音譯。一個名字往往需用許多字,這一長串毫無意義的字並不能拼出原字的正確讀音,只增添譯文的澀滯,所以我大膽盡量簡化了。不過每個名字不論簡化與否,最初出現時都附有原譯的英文譯名。”

牛棚歲月:我們老夫婦經常可在菜園相會

相依為命的十年

1966年“文革”爆發,楊絳在外國文學研究所作為“反動學術權威”被“揪出來”。從此開始了受汙辱、受踐踏、挨批、挨鬥的日子。造反派給她剃了“陰陽頭”,派她在宿舍院內掃院子,在外文所內打掃廁所,住“牛棚”。餘下的時間作檢討、寫認罪書等等。3天後,錢鍾書也被打成“牛鬼蛇神”。

1969年11月,錢鍾書被下放到信陽地區羅山縣。次年7月,楊絳也被下放到那裏,被分配在菜園幹活。菜園距離錢鍾書的宿舍不過10多分鍾的路。當時,錢鍾書負責看守工具,楊絳的班長常派她去借工具,於是,“同伴都笑嘻嘻地看我興沖沖走去走回,借了又還”。後來,錢鍾書改任專職通訊員,每次收取報紙信件都要經過這片菜園,夫婦倆經常可以在菜園相會。“這樣,我們老夫婦就經常可在菜園相會,遠勝於舊小說、戲劇裏後花園私相約會的情人了。”

當時錢鍾書在郵電所,幫助那裏的工作同志辨認難字,尋出偏僻的地名,解決不少問題,所以很受器重,經常得到茶水款待。當地人稱煮開的水為“茶”,款待他的卻真是茶葉沏的茶。那位同志透露了一個消息給他。據說北京打電報給學部幹校,叫幹校遣送一批“老弱病殘”回京,“老弱病殘”的名單上有他。

楊絳喜出望外。她想:“默存若能回家,和阿圓相依為命,我一人在幹校就放心釋慮;而且每年一度還可以回京探親。當時雙職工在息縣幹校的,盡管夫妻不在一處,也享不到這個權利。”

過了幾天,他從郵電所領了郵件回來,破例過河來看楊絳,特來報告她傳聞的話:回北京的“老弱病殘”,批准的名單下來了,其中有他。

楊絳已在打算怎樣為他收拾行李,急煎煎只等告知動身的日期。過了幾天,他來看她時臉上還是靜靜的。她問:

“還沒有公布嗎?”

公布了。沒有他。他告訴楊絳回京的有誰、有誰。楊絳的心直往下沉。沒有誤傳,不會妄生希冀,就沒有失望,也沒有苦惱。

楊絳陪丈夫走到河邊,回到窩棚,目送他的背影漸遠漸小,心上反複思忖。難道自己的丈夫比別人“少壯”嗎?她背誦著韓愈《八月十五夜贈張功曹》詩,感觸萬端。她想到了他檔案袋裏的黑材料,肯定是這份材料在作祟!

楊絳想起這事仍然心上不服。過一天錢鍾書到菜園來,楊絳就說:“必定是你的黑材料作祟。”他說無聊,事情已成定局,還管它什么作祟。楊絳承認自己無聊:妄想已屬可笑,還念念在心,灑脫不了。

回家的是老弱病殘。老弱病殘已經送回,留下的就死心塌地,一輩子留在幹校吧。楊絳痛苦地聯想著。

一天,錢鍾書路過菜園,楊絳指著窩棚說:

“給咱們這樣一個棚,咱們就住下,行嗎?”

錢鍾書認真想了一下說:“沒有書。”

楊絳認同:真的,什么物質享受,全都舍得;沒有書卻不好過日子。他箱子裏只有字典、筆記本、碑帖等等。

楊絳問:“你悔不悔當初留下不走?”

錢鍾書說:“時光倒流,我還是照老樣。”

在楊絳眼裏,錢鍾書向來抉擇很爽快,好像未經思考的;但事後從不遊移反複。而自己則不免思前想後,可是兩人的抉擇總相同。既然是自己的選擇,而且不是盲目的選擇,到此也就死心塌地,不再生妄想。

一九七二年三月,在周恩來總理的特別關照下,楊絳和錢鍾書作為這一年的第一批“老弱病殘”人員,離開幹校,回到了闊別兩年的北京。據說周恩來調錢鍾書回京是以參加毛澤東詩詞的英譯工作為名,主要目的是怕他下放幹校受折磨而死。

即便動蕩年月,楊絳也沒有放棄學術研究,通曉英、法兩國語言的楊絳,近60歲時,從零開始學習西班牙語,並翻譯了《堂•吉訶德》,至今都被公認為佳作,已累計發行近百萬冊,是該書譯本當中發行數最多的。

“文革”結束後,楊絳和錢鍾書獲得了自由,終於又回到了闊別已久的家中。浪費了整整10年的光陰,他們決定整天閉門自守,什么地方也不去,沉溺於自己的學問事業。

打掃現場:我的生平傑作就是一個錢瑗

我們仨

也許在很多人看來,與錢、楊二先生相比,作為女兒的錢瑗實在是太普通了。直到楊絳的《我們仨》面世之後,愛女錢瑗才始為公眾所知——她外語才能精湛,學識淵博,目光敏銳堅定,在大學任教時便勇於創新,開創了“實用外語文體學”。在楊絳眼裏,“我的生平傑作就是一個錢瑗”。

因肺癌轉脊椎癌,錢瑗1997年去世。還沒有從喪女的悲哀中解脫,翌年12月,相伴了60多載的丈夫錢鍾書又離她而去。遵循錢鍾書遺囑,後事一切從簡。楊絳一直陪送錢鍾書的遺體到焚化爐前,久久不肯離去,難舍難分。

兩年間失去了兩個至親之人,只留下87歲高齡的楊絳孑然一身。這個打擊幾乎致命,但她以那羸弱的身軀挺過來了。這讓楊絳對生、老、病、死有了透徹的領悟,希望自己能夠“死者如生,生者無愧”(錢鍾書語)。家裏的一切都保持女兒和丈夫在世時的舊樣。

晚年,楊絳開始“打掃現場”,以驚人的毅力整理錢鍾書的手稿書信,錢鍾書的手稿多達7萬餘頁,涉獵題材之廣、數量之大、內容之豐富,令人驚歎。手稿多年隨著主人顛沛流轉,從國外到國內,由上海至北京,下過幹校,住過辦公室,曆經磨難,傷痕累累。紙張大多發黃變脆,有的已模糊破損、字跡難辨。重重疊疊,整理起來十分辛苦。2003年,《錢鍾書手稿集》(影印本,40卷)能及時與讀者見面,楊絳功不可沒。幾年來,楊絳以全家3人的名義將高達數百萬元的稿費和版稅全部捐贈給母校清華大學,設立“好讀書”獎學金。

《我們仨》

最初設想,這本書一家三口各寫一部分,錢瑗寫父母,楊絳寫父女倆,錢鍾書寫他眼中的母女倆。到1996年10月,錢瑗已經非常衰弱,預感自己的日子不多了。她請求媽媽,把《我們仨》的題目讓給她寫,她要把和父母一起生活的點點滴滴寫下來。躺在病床上,錢瑗在護士的幫助下斷續寫了5 篇,最後都不能進食了,還在寫。楊絳見重病的女兒寫得實在艱難,勸她停一停。這一停,就再沒有能夠重新拿起筆。錢瑗最後一篇文章落的日期是1997年2月26日,她去世的前6天。女兒去世後,楊絳將殘稿接手,續寫完屬於“他們仨”的故事。

《我們仨》分為兩部分。第一部分中,楊絳以其一貫的慧心、獨特的筆法,用夢境的形式講述了最後幾年中一家三口相依為命的情感體驗。第二部分,以平實感人的文字記錄了自1935年伉儷二人赴英國留學,並在牛津喜得愛女,直至1998年錢先生逝世63年間這個家庭鮮為人知的坎坷曆程。他們的足跡跨過半個地球,穿越風雲多變的半個世紀:戰火、疾病、政治風暴,生離死別……不論暴風驟雨,他們相濡以沫,美好的家庭已經成為這一家人生最安全的庇護所。天上人間,陰陽殊途,卻難斷摯情。楊絳獨伴青燈,用心靈向彼岸的親人無聲地傾訴著。作為老派知識分子,她的文字含蓄節制,那難以言表的親情和憂傷彌漫在字裏行間,令讀者無不動容。生命的意義,不會因為軀體的生滅而有所改變,那安定於無常世事之上的溫暖親情已經把他們仨永遠聯結在一起,家的意義也在此書中得到了盡情的闡釋。

《容安館劄記》

1953年,錢鍾書先生居住在中關園小平房(引用陶淵明《歸去來辭》“審容膝之易安”)。當時任清華大學外文系教授,並負責外文研究所事宜。1953年院系調整,清華改為工科大學,文科部分並入北京大學。錢鍾書擺脫教務,在文學研究所工作,極少發表作品,以靜靜讀書為主。以後屢次遷居,當時中關村小平房成為錢鍾書“容膝易安”的住所,所以日劄也就取名為“容安館劄記”了。

錢鍾書逝世後,尚有大量的珍貴材料保留在未付梓的讀書筆記之中,這些筆記反映了一位著名學者一生的讀書思考過程。楊絳以高齡之軀將亡夫浩瀚的筆記一點點整理出來,公之於眾,其中《容安館劄記》以讀書時的感想和思考為主要內容,是研究錢氏思想的重要材料,其中有一些觀點後來經錢先生發揮,寫成了專著,也有的內容當年先生有意擴展,終沒有來得及做完。從筆記內容看,錢先生讀書涉獵極廣,除經史子集外,民俗俚語鄉間野史,凡能搜集到的無所不讀,凡讀過的又無一不做筆記。

據楊絳先生說,錢鍾書先生做筆記的習慣是在牛津大學讀書時養成的。因為該大學圖書館的書從不外借,故錢先生只得用鉛筆邊讀邊記。還有一些筆記是用毛筆寫成的,顯然是他後來“反芻”(楊絳語)追記的。

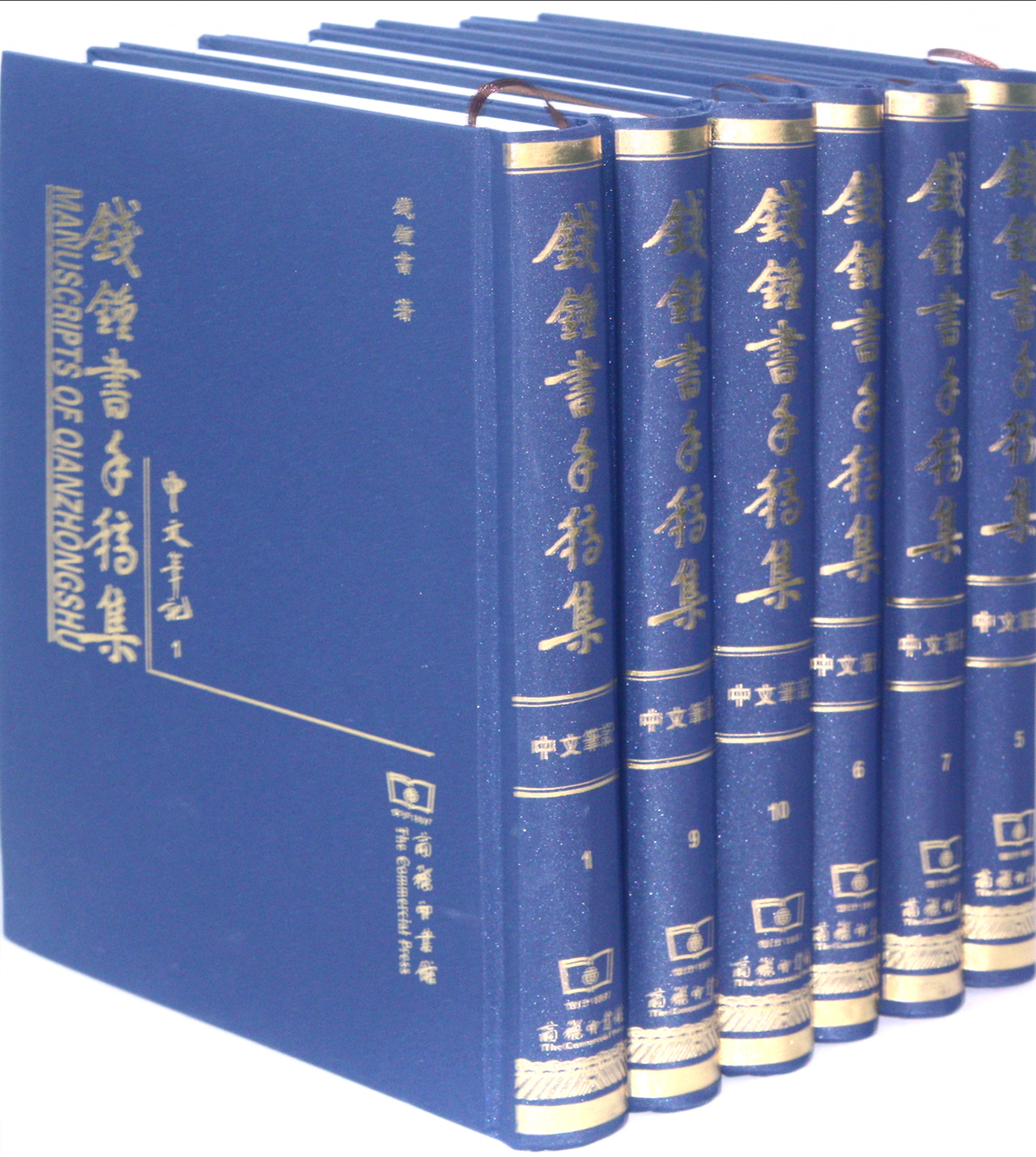

《錢鍾書手稿集》

這部《中文筆記》展示錢鍾書自1930、1940年代至1990年代各時期中文筆記原貌。按時序,這部分中文手稿被錢鍾書夫人楊絳編為9本殘頁、25本大本、38本硬皮本和11本小本,凡83本,涉及3000種以上中文著作及少量外文著作。

筆記中不僅包括了《詩經》、《論語》、《史記》、《全唐詩》、《全宋詞》、《紅樓夢》等經典,更大量涉及曆代文人詩文別集、筆記小說、野史雜談、尺度日劄。多種形制、各類語體的讀數筆記曾伴隨錢鍾書走南闖北,曆經風雨。

據引述楊絳的話,這些筆記本本來包含有錢鍾書的日記和讀書筆記。在“文革”期間,夫婦倆把日記從本上一條條剪下。居無定所時,楊絳用枕套、麻袋裝上這些筆記本,從一個地方運到另一個地方,沒丟掉一本。

錢鍾書辭世前曾說,這些筆記都沒用了。但楊絳不同意,“他(錢)一生孜孜矻矻積聚的知識,對於研究他學問和研究中外文化的人,總該是一份有用的遺產”。

閉門謝客:火萎了,我也准備走了

在許多朋友眼裏,楊絳生活異常儉樸、為人低調。她的寓所,沒有進行過任何裝修,水泥地面,非常過時的櫃子、桌子,老舊的樣式,始終安之若素,室內沒有昂貴的擺設,只是濃濃的書卷氣。楊絳說:“我家沒有書房,只有一間起居室兼工作室,也充客廳,但每間屋子裏有書櫃,有書桌,所以隨處都是書房。”

楊絳期頤之年仍筆耕不輟,每天伏案工作。有一年,她的新著出版,出版社有意請她“出山”,召開作品研討會。對此,楊絳坦陳:“我把稿子交出去了,剩下怎么賣書的事情,就不是我該管的了。而且我只是一滴清水,不是肥皂水,不能吹泡泡,所以開不開研討會——其實應該叫做檢討會,也不是我的事情。讀過我書的人都可以提意見的。”她謝絕出席。

閉門謝客的楊絳過著一個普通老人的生活,耳朵有些背,視力也下降了。她曾對記者說:“最大的問題就是打擾特別多,尤其是電話太多,我真擔心自己的時間是不是就這樣被消耗掉。你能不能代我轉達給那些想來采訪或看望我的朋友們,楊絳謝謝他們的關心,但千萬不要過來看我。你想,即使大家來了,就算同我聊了一天,又能怎么樣?我們也不可能只憑這一天交談就成了朋友吧,還是請大家給我留些時間吧,那樣我寫些文章出來,大家看到後就權當寫給大家的一封信吧。 ”