1995年11月,胡錫進在薩拉熱窩采訪。

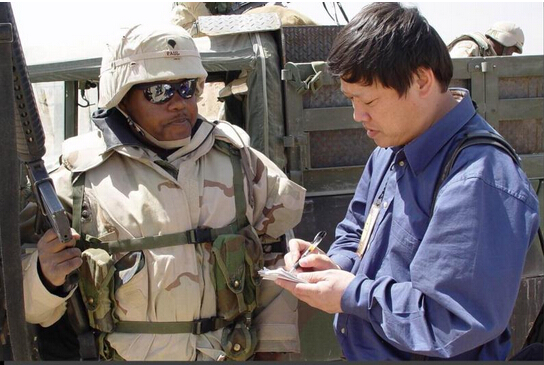

2003年伊拉克戰爭前夕,胡錫進在伊科邊境采訪美軍士兵。

內容摘要:近日,胡錫進接受上海觀察專訪,為大家講述了《環球時報》的創辦和發展經歷,也揭秘了“單仁平”的由來,還談到香港銅鑼灣書店、廣東烏坎的評論背后的故事,胡錫進說“有的敏感新聞我覺得還是要報,有必要讓中國社會知道那兒發生了什么,這個原則我跟很多領導都這么說。當然,一定要讓那些對我們不利的信息軟著陸,我們的評論一定要堅持立場,就是堅決站在維護中國國家利益的立場上,這也是我們全社會的共同利益。”

原標題:直面胡錫進:“鷹”和“鴿”都有,這才是中國

有的時候得摸黑寫評論,因為問不到任何信息,但在問不到的過程中,也會發現一些東西。我們的編輯記者有很多社會關系,他們能問都會去問。如果誰都不說,我就知道了,這是特別敏感的事情。

和胡錫進約了一個多月,他一直忙。直到采訪前一天,還臨時調整了時間。

環球時報社的小樓在人民日報大院里面,樓很舊,沒有電梯。下面兩層是發行和廣告部門,三樓是編輯部,樓梯口的墻上有個燈箱,上面兩行紅底黃字:“既要努力開拓,又要十分穩妥”。雖然押韻,但全是大白話,與燈箱色調配在一起,頗合外界對這張報紙氣質的觀感。

那天約好早上8點半,胡錫進前一個晚上夜班做到12點半,他略晚了10分鐘到。作為頗具爭議的媒體人,今年是胡錫進到環球時報社工作的第20個年頭。他從1996年進報社當副總編,到2005年當總編,為這張報紙打上了極強的“胡氏烙印”。而《環球時報》也從一張每周8個版的小報,到現在中文版、英文版和環球網多管齊下,用胡錫進的話來說,成為中國最有影響力的市場類媒體。

胡錫進沒要求提前看采訪提綱,但有問必答,而且都是正面回答。兩個多小時聊下來,只有兩個小問題他作了回答后說,這個算了,不要提了。從與吳建民的根本分歧,“單仁平”怎樣出爐,受處分之后的心情,到“鷹派”立場是否出于市場需要,會不會在這里做到退休等,都一一作了回應。

我更關心他是個怎樣的人。他給自己貼了幾個標簽,梳理一下可以這樣表述:在政治立場上算中左,在中國媒體界是體制彈性的探測者,在人文情懷上是人道主義者。

在我看來,他是勤奮的,他說只要人在北京,每晚必到報社上夜班,即便周末住在郊區也會趕回來;他也是聰明的,他知道怎么吸引注意力,知道怎么賣報紙,也知道怎么長久地賣報紙;他當然還是好斗的,曾用十年時間通讀原版俄羅斯文學,但他更喜歡用“斗爭”、“博弈”這樣的字眼,會說“如果我們不發聲,中國會吃虧”。

胡錫進有句名言,說中國是復雜的。而他本人,其實也遠比多數人想象得復雜。很多人膜拜他,也有很多人抨擊他。但不管你對他印象如何,還是應該進一步了解他。畢竟,在中國的媒體中,這樣廣受關注的人物屈指可數。

胡錫進簡歷:1960年生,1982年畢業于解放軍國際關系學院,1989年獲北京外國語大學俄羅斯文學碩士學位,進入人民日報社國際部工作。1993年至1996年任人民日報駐南斯拉夫記者,20多次深入戰火中的波黑采訪。1996年至2005年任環球時報副總編輯,2005年起任環球時報總編輯。

我認為中國需要幾只鷹,中國不能沒有鷹,只有這樣,才有利于跟西方全方位地博弈。

高淵:我們先說件最近的事。吳建民先生前幾天在武漢遇車禍過世了,你當時在俄羅斯出差,發微博對他表示悼念。你們根本性的分歧在哪里?

胡錫進:我們的目標是一致的,都希望中國好好發展,和世界形成良好的關系,避免戰爭。他反對民族主義和民粹主義,我也反對,這些都是一致的。

我們的分歧點在于,他是個外交官,他希望媒體跟外交進行全面的配合,和他們的基調保持一致。我認為媒體應當是多元而豐富的,這樣更有利于實現中國的國家利益。要有對西方批評的聲音,要敢于和他們斗爭。而且這是很多中國人的真實想法,把這些想法表達出來,其實更有利于中國外交。

就像美國,他們對中國也有很多不同的聲音。你說誰代表美國,到底是白宮還是國會,或者是《紐約時報》?都說不清楚。中國過去太單一了,只有外交部發聲音。我希望多元化,這是我跟吳建民的不同之處,我們的沖突來自于這些地方。他覺得我不懂,多次批評我,覺得我總是在一些重大問題上表達強硬態度,他認為這么強硬是不應該的。

高淵:他是否認為你在煽動某種情緒?

胡錫進:他可能是這么認為的。其實我們的報紙是多元的,吳建民的很多文章都登在《環球時報》上,他是我們一個重要的作者。就在我跟他爭吵完之后,沒幾天我們又登他的文章,在他出事之前我們編輯還跟他約稿,本來他是要星期一交稿的,沒想到就出事了。

高淵:有人說,吳建民代表“鴿派”,你代表“鷹派”,你覺得你是鷹嗎?

胡錫進:我應當說是觀察者。但我認為中國需要幾只鷹,中國不能沒有鷹,既要有鷹,也要有鴿,都得有才行。只有這樣,才有利于跟西方全方位地博弈。這是我的觀點,我認為我的觀點是對的。

為什么《環球時報》有這么大的影響力,說明中國社會接受我們,我們也發揮了作用。前幾年希拉里訪華的當天,我們發文章猛烈抨擊她。英國首相卡梅倫來訪,我們也是在他來的當天抨擊他,因為他之前見了達賴,來了不代表這事過去了。

高淵:發表這種態度強硬的抨擊文章,都是你定的嗎?有沒有上面的授意?

胡錫進:都是我們自己定的,這怎么可能跟上面去溝通。中國的機制就是需要你自己去摸索,這種文章發出來,上面一看可能嚇一跳,后來看完之后也接受了。這都是一步一步做出來的,現在我們有了這樣的寬容度。過去一說中美、中日關系,都不能說負面的東西,如今的環境有相當一部分是我們開創的,可以自由地批評外國。

現在,我們領導人出訪或外國領導人來訪,我們都可以客觀分析這次訪問的難度,我們對發表多元聲音作出了貢獻。我記得1997年克林頓訪華,我們頭版登了幅漫畫,克林頓穿著盔甲,上面插滿了箭。后來我們報道朝鮮水災,透露他們嚴重缺糧,過去怎么能說這些東西?還有在北京奧運會前,我們能夠告訴中國人,我們的圣火被人踩滅了。這就是靠一步一步闖出來的,也開拓了中國人的眼界。

現在可以說,在《環球時報》上能夠看到我們國家真實的國際環境。當然,可能我們有的時候也有偏差,但總的來說,這是社會的進步。

我經歷了波黑戰爭全過程,當時那里是世界關注的焦點,如果換成現在,我早就出大名了。

高淵:接下來我們聊聊你的經歷。你進人民日報之后,過了多久被派去駐外?

胡錫進:我是1989年從北外研究生畢業,進了人民日報國際部。先在國際部資料組搞資料,做了將近兩年,然后又上了兩年夜班,1993年春天被派到南斯拉夫當駐外記者。

高淵:你大學和研究生學的都是俄語,南斯拉夫說的是塞爾維亞語,這兩種語言接近嗎?

胡錫進:應該說有點關系,但其實聽不懂,像北京話和廣東話;寫出來也看不大懂,這點像中文和日文。我走之前,找了一個北外學塞爾維亞語的學生給我上了兩小時課,好像花了16塊錢。

高淵:然后就出發了?

胡錫進:對。臨走帶了本“塞漢字典”,還帶了本WPS的書,因為我沒用過筆記本電腦。到了貝爾格萊德先學塞爾維亞語,學電腦,然后是學開車,樣樣都從頭學。在那兒前三個月非常辛苦,一下子掉了十幾斤肉。

到了那年夏天,能夠大致聽明白當地人說什么了,也能看報紙了,WPS我硬是看書學會的,這樣就進入工作狀態了。

高淵:當時南斯拉夫局勢已經很動蕩了?

胡錫進:內戰已經開始了。波黑是1992年打起來的,我到了之后經常往波黑跑,一共跑了20多趟。我從貝爾格萊德開車過去,大約三四百公里,相當于北京到邯鄲,都是山路。

高淵:那時候覺得危險嗎?

胡錫進:當時不覺得,那年我才33歲,畢竟年輕。現在回過頭來看,其實挺危險。就像要從路面上橫穿一條繁忙的高速公路,機靈的人天天橫穿也沒事,運氣不好的穿一次可能就被撞死了。

高淵:那時候《環球時報》剛剛創刊,還叫《環球文萃》吧?你的稿子主要發在《人民日報》還是《環球文萃》上?

胡錫進:當時《環球文萃》還是周報,而且只有8個版,所以我的稿子主要還是發《人民日報》,但《人民日報》版面也很少,國際版只有一兩個。那時候能上一條消息已經很高興了,不像現在編輯追著駐外記者寫稿子。

那時候波黑戰爭打得正激烈,經常是全世界的頭條,我就在那個世界關注的焦點。記得有一次看到交戰的城市著了大火,滿地都是炮彈殼,塞爾維亞軍人躺在炮彈殼旁邊,聯合部隊剛剛進來。我試圖穿過中間地帶進入城市,但是被拉回來了。我寫過一本書,記錄了那段經歷,真的是驚心動魄,能夠聽到子彈飛過來“啾啾”的聲音,腿都發軟。但最后,這篇特寫在《人民日報》也就發了700多字。

高淵:要是換成現在,你應該早就出名了吧?

胡錫進:現在的話,版面多了很多,再加上微博、微信什么的,還可以發很多照片,我就出大名了。因為我一直待到簽訂停火協議,差不多經歷了波黑戰爭的全過程。而且在大多數情況下,那里只有我一個中國大陸記者,新華社會臨時派個記者組,采訪幾天,然后過一段時間再來。

高淵:很多人覺得當駐外記者很風光,你是什么感受?

胡錫進:那個時代駐外挺光榮的,因為出國機會少。今天回憶起來,當時一個月收入才170美元,加上波黑戰區有點補助,加起來300美元。第一次出國不允許帶夫人,我中間回國休假,然后妻子就跟我去了,把女兒送到陜西咸陽親戚家去。

等我們回來的時候,看到別人的孩子都能說英語,我女兒卻是一口陜西話。她后來上的唯一的補習班,就是英語。

我當總編后四年沒有出過國,幾乎連外地出差都不去,每天弄版面,當時覺得必須突破一些報道上的束縛。

高淵:從南斯拉夫回來就去了《環球文萃》?

胡錫進:我在南斯拉夫待了3年,1996年回來后在國際部待了幾個月,我要求去《環球文萃》,當時這張報紙隸屬于國際部。去了就當副總編,當時人少,一共才一二十人。

其實早在三年前,就是我去南斯拉夫前的幾個月,當時《環球文萃》還沒創刊,我幫他們拉了這張報紙的第一筆贊助。別人也拉過贊助,但真正見錢的我是第一個,那筆是1.5萬元。

高淵:你拉贊助的時候,報紙還沒出來,你怎么跟企業說呢?

胡錫進:我當時拿著黃頁本打電話,像做醬菜的六必居我都打過,還有生產鉛筆的廠家。就跟他們講,人民日報要辦一張子報,希望支持一下,等將來我們報紙出版以后,給你們補做廣告。

那時候報紙少,真有企業給錢,我一共拉了10.5萬元。同時,我也參與編輯工作,創刊號的頭版就是我做的,當時做了好幾期的頭版,然后就去南斯拉夫駐站了。

高淵:你負責《環球時報》全面工作是什么時候?

胡錫進:2005年,那一年我當的總編輯。

高淵:當時報紙發展得怎么樣?

胡錫進:比我1996年剛去的時候好多了,雖還不是現在這樣,但已經一周出三期,版面多了,在社會上已經很有影響,大家都已經知道有一份《環球時報》,雖然還沒有英文版和環球網,也沒有社評。

高淵:你主持《環球時報》工作之后,跟之前比主要變化在哪里?

胡錫進:應該說,我的前任總編輯很了不起,基本上把《環球時報》的影響力做出來了。到2005年,已經有百萬份的發行量。但當時《環球時報》面臨很大的挑戰,一是互聯網起來了,二是都市報也起來了。另外還出現了很多跟我們類似的報紙,連排版都像,所以分散了一些讀者。現在那些報紙大多見不到了。

當時《環球時報》的發行量在下降,所以壓力特別大,也有點困惑。在我上任之前,前任總編就做出了決定,《環球時報》要變成日報。我上任后要實現這個決定,這是一把賭博,改成日報以后,發行量一下子掉了一大截,落到了70多萬份。

高淵:你當時想出了什么大招嗎?

胡錫進:我上任后四年沒有出過國,幾乎連外地出差都不去,每天弄版面,很辛苦。當時覺得必須突破一些報道上的束縛。我們先是形成了多個記者寫稿的業務模式,圍繞一個題目,由多名前方記者提供素材,然后編輯來綜合,就是為了增加報紙的信息量。現在《環球時報》頭版都是多人署名,改變了過去一個記者寫的模式,這是一個突破。

高淵:這種多記者寫稿模式,對制約那些模仿你們的小報有用嗎?

胡錫進:大多數小報在國外沒有記者,就是找個人抄抄編編,但攢出來的稿子還跟我們有點像。而我們的優勢是《人民日報》有一大批駐外記者,都可以為我們寫稿。所以就讓記者把前方信息都弄回來,讓人感覺很真實,信息量很大,凸顯我們的優勢。在國內媒體中,我們是第一個這樣做的。

高淵:但你真正的殺手锏是社評吧?

胡錫進:《環球時報》1999年開設了國際論壇版,由閻學通等那批學者為我們撰寫大塊頭稿件,產生了一些影響。那個時候沒有社評,專家寫的文章都比較長,勸學者寫短一些的文章經歷了一個過程。我們磨合得總的來說不錯。

到了2008年,針對奧運會火炬傳遞和拉薩“314”事件,《環球時報》發了不少夾敘夾議的文章,直接介入一些敏感事件,那段時間的報紙發行量越來越高。

“單仁平”一般是評國內的事,國際事務幾乎不用這個筆名,講的東西比“社評”要敏感一點。

高淵:廣受關注的社評是什么時候出來的?

胡錫進:寫社評是因為英文版創刊。英文報紙都有社評,不然就不像一張報紙。但做英文版的那些編輯不適合寫,所以就讓做中文版的編輯先寫,然后翻譯過去。第一篇社評是2009年4月22日見報的。

高淵:比你們社評更受爭議的是“單仁平”,這是什么時候出來的?

胡錫進:“單仁平”比社評早幾年出現,因為最早是包括我在內三個人輪流寫,所以根據諧音起了這個筆名。后來三個人散了,就是我寫了,但把名字留了下來。

但那時候沒什么影響,一是寫得很少,一周一次都沒有,后來一度不怎么寫了;二是只寫國際,不涉及國內,大家不太關心。

高淵:社評和“單仁平”的定位有什么區別嗎?

胡錫進:“單仁平”一般是評國內的事,國際事務幾乎不用這個署名。另外就是特別敏感的事,不太適合用“社評”,社評太正式。還有,比如具體評某個爭議人物,這也不太適合署“社評”,太高抬他了。總的來說,“單仁平”講的東西比“社評”要敏感一點。

高淵:聽說《環球時報》每篇社評和“單仁平”都是你口述的,是這樣嗎?

胡錫進:以前是由評論組的人寫,寫完我來改。我這個人比較較真,和我比較難合作,改動會很大,經常最后留不下幾個字。所以后來換了一種方式,他們提供材料,我來口述,負責寫的那個人做記錄。我講的時候,記錄的人可以隨時提出不同意見,我經常每說一兩句話就問“對不對”,他要是說“對”,我就心里踏實些,他要說“不對”,就談他自己的想法。

高淵:幫你記錄整理的人是固定的嗎?

胡錫進:基本是三個人,他們是輪流的,每天都換。

高淵:輪到值班的那個人,這天主要做點什么?

胡錫進:以前一天寫一篇社評,這個人就先找材料,等我確定選題后,晚上跟我一起寫。后來改成一天寫兩篇社評或“單仁平”,我們的想法是一個講國內一個講國外,這樣第二篇評論就需要評論組的其他人一起找材料,但跟我一起寫的還是當天值班那個人。

現在的程序是上午先給我報第一篇的選題,報完選題助手去準備材料了。第二篇選題是下午四五點鐘再定下來。我口述是在下午七八點鐘開始,再晚就來不及了,一般到晚上11點左右完成兩篇評論。

高淵:這個值班的人跟你形影不離嗎?你如果出國怎么辦?

胡錫進:我出國時就讓寫社評的人跟著我走,我走到哪兒,都跟著我。周末就到我家里來,有時候晚上我有應酬,也跟著,在車上口述。我吃完飯出來,上車又接著寫,斷斷續續地寫,有時間就寫幾句。不時會這樣,因為事多。

但也有個別的時候我自己一個人,比如我跟領導出差去了,那沒辦法。這時候只能打電話口述,但看不到記錄的東西,得憑記憶。

我定評論選題主要看國際關注度,如果外界已經很關注了,成了一件大家共同關心的事件,我們就會出手。

高淵:現在不少人看《環球時報》的評論,他們不一定贊同你的觀點,但覺得能了解一些別的地方看不到的信息。從你內心來說,是不是也希望以評論形式來提供一些信息,提高報紙的發行量?

胡錫進:我不能說我是故意的,但我覺得客觀形成了這種狀態。一些敏感的事情發生了,我們是否對這些事情完全不報道?我一直不主張這樣,還是要面對敏感的事情。我主張讓中國社會信息暢通,要讓大家知道世界上發生了什么,包括對我們不利的事情,這一點很重要。

只有這樣,才能增強社會的承受力和免疫力,這是一個社會長期穩定的不可缺少的因素。如果缺少了這個,就像把一個人放在無菌環境中,他一旦走到外面的世界,就容易出問題。現在中國人都出國,互聯網靠堵是堵不住的,讓人們知道發生了什么非常重要。

高淵:當你決定對一個敏感事件發表評論,你會設法了解一些內部信息嗎?

胡錫進:我們會和很多部門保持聯系。比如一個敏感事件發生了,敏感在什么地方,為什么這個事件敏感,我們要了解內情,就需要有很多信源。這類事情出來以后,編輯就會打電話到有關方面去問。有時候碰到特別敏感的事情,編輯了解不到,就得我來找關鍵的人問。我經常自己打電話,有時候會打一個晚上。

高淵:我們來聊聊具體的稿子。最近像香港銅鑼灣書店、廣東烏坎的評論,在《環球時報》的評論中,屬于什么敏感級別?

胡錫進:屬于很敏感了。有的時候得摸黑寫,因為問不到任何信息,但在問不到的過程中,也會發現一些東西。我們的編輯記者有很多社會關系,他們能問都會去問,但他們問不到的時候,也會發現問不到的理由。如果誰都不說,我就知道了,這是特別敏感的事情。

銅鑼灣書店那個事情我覺得還是要報,有必要讓中國社會知道那兒發生了什么,這個原則我跟很多領導都這么說。當然,一定要讓那些對我們不利的信息軟著陸,我們的評論一定要堅持立場,就是堅決站在維護中國國家利益的立場上,這也是我們全社會的共同利益。

高淵:你每天定選題時,總是盡量挑最敏感的事情來寫?

胡錫進:我主要看國際關注度,如果外界沒怎么關注,我們就判斷這是小事,不理它。比如有些事情對中國不利,當事方明擺著想把事情弄大,但外界沒怎么報,《紐約時報》、美聯社這種大媒體都沒說什么,我們干嘛傳播這些信息?

但如果外界已經很關注了,成了一個大家共同關注的事件,這時候我們就會出手,就會發評論,拿出我們的觀點。我們的衡量標準就是國際主流媒體有沒有報道,因為他們有重大影響力,如果他們說了我們不發聲,中國會吃虧的。

高淵:你們的評論在國內影響很大,但能影響國際輿論嗎?

胡錫進:我們統計過,國外媒體轉載《環球時報》的稿子,大約一半以上是轉我們的社評。我們的信息沒有優勢,但評論很有影響。我們的社評幾乎沒有一篇外界不轉,尤其是日韓媒體,他們是天天轉,韓國媒體更是關心中國所有的事。我們的英文版專門有個《亞洲評論》版,評亞洲國家國內的事,轉載率也非常高。

高淵:一般而言,國內選題比國際選題更敏感嗎?

胡錫進:對。國際方面的評論,遇到朝鮮問題會比較敏感。當然,現在比前幾年好一點。

高淵:評論都是自己定稿嗎?需不需要請上級部門看一下?

胡錫進:絕大部分不需要,個別時候需要看一下。我寫社評以來,這種情況屈指可數,基本上都是我們自己搞的。

對我的看法各種各樣,有人說我是“四大惡人”、“十大惡人”,讓他們說去吧,沒關系。我也不知道,我是罪大惡極還是窮兇極惡?

我覺得領導的很多批評都是善意的,不能理解成領導在整你,更不能跟領導搞成貓抓老鼠。

高淵:你去年因公出國,多去了一個國家,結果受到了紀律處分,還通報了,網上到處都是。很多人覺得詫異,像你這么沖鋒陷陣的人,為這點事也要受處分?當時是什么心情?

胡錫進:那次申報的是去德國,我們順道去了波蘭,這個確實沒有報批。我覺得這體現了八項規定的嚴格,領導也跟我談話了,我堅決接受。給我一個處分也是愛護我,也沒有更嚴重的處理,現在我不是照樣還能出國嗎?這次處理了我,我又有點知名度,然后互聯網上全是,大家都有印象了,這也是大家共同吸取教訓的過程。

高淵:現在你的壓力主要來自兩方面吧。一方面可能來自上級主管部門,另一方面來自網絡上對于《環球時報》和你本人的批評,這兩方面的壓力哪個更大?

胡錫進:這是不一樣的。工作上的壓力是我職責范圍內的,宣傳部門批評我,那是我履行職責出了問題,我需要反思和調整。

對來自網絡上的攻擊,我不會考慮修正我的立場,我怎么能因為有人批評我就修正立場呢,但我的斗爭水平和藝術要提高。有的人就是故意的,拿他們沒有辦法,也不可能去改變他們,但他們也沒法改變我,那就大家共存嘛。

高淵:因為稿子的問題,你寫了不少檢查吧?

胡錫進:那肯定有。我覺得是這樣,我是發自內心要維護國家利益,中國的媒體還是要往前走。你看我們領導人各種講話中,“媒體姓黨”是一個方面,同時媒體也不能缺位,不能做縮頭烏龜,在關鍵的時候要發揮引導作用,這是我們當代媒體的任務。

媒體姓黨是必須的。但我們不能機械地理解這個原則,天天等上級領導的指示,讓寫什么寫什么,這樣主動性等于零。如果媒體都這樣,符合國家利益嗎?

我們是在維護國家利益的同時,最大限度地調動自己的主動性。因為我在媒體一線,了解媒體的情況,了解市場的情況,我們有輿論場上的經驗。所以要發揮我們的主動性,媒體畢竟不是外交部,不是政府,媒體就是媒體,我要用符合媒體規律的方式維護國家利益,維護黨的執政利益。

但怎么做是個考驗。當我們做錯的時候,我們真誠地接受批評,我跟同志們說,我們受到一次批評,就在那兒立一個樁,再受一次批評,再立一個樁,決不會犯同樣的錯誤。把這些樁連起來,就連成了一條線,這條線就是我們的邊界線。

高淵:你總是從積極的角度來理解上級部門的批評?

胡錫進:我覺得領導的很多批評都是善意的,不能理解為領導在整你,要這么理解的話,就沒法工作了。還有就是千萬不要跟領導搞成貓抓老鼠,而應該是一種積極的建設性的互動。

如果我們的評論在互聯網上引起軒然大波,起了不好的作用,我們就應該反思。比如我們發過一個評論,被別的媒體轉載時,題目被改成了“要允許中國適度腐敗”,而原文中都沒有“適度腐敗”這個詞。為什么會出現這種情況?我們就得反思,文章中不能有那種被人一下就逮住的話。我們現在聰明多了,這種情況越來越少了。

我可能算中左吧。我們不要因為和對方斗爭,對方可能是個自由派,就把自己給逼左了。

高淵:現在很多人在網上給你貼標簽,有人說你民族主義,有人說你極左,你覺得你是什么樣的人?

胡錫進:我覺得我是個實事求是的人。現在的問題是,實事求是的坐標原點被移動了。現在變成了只有批評政府才是實事求是,你要是批評少了就不實事求是。

我可能算中左吧。我不評論誰左誰右,我跟同志們說,不要因為我們跟對方斗爭,對方可能是一個自由派,就把自己給逼左了。

現在的情況是,社會上的左右派相互逼,右派把左派逼得更左,左派把右派逼得更右。我提醒我們自己注意,盡量實事求是,什么事就是什么事。有人說我“墻頭草”,我無所謂,其實我的態度很穩定,《環球時報》的價值傾向是中國所有媒體中最穩定的,我們就是維護國家利益和大眾的根本利益,永遠這樣。

高淵:你的價值觀是人生什么階段形成的?

胡錫進:我覺得關鍵還是我駐外那段時間。我是學俄語的,駐外之前就密切追蹤蘇聯的解體。當年蘇聯在我們心目中多么高大,多么強大,結果它變成了今天這個樣子,中國現在老幫助它。他們周邊的那些國家,有的小國好了,比如波羅的海三國,人口很少,現在富有了,比過去好了一些。但像烏克蘭,現在人均GDP是中國的一半,多慘。還有很多地方,都很差。

后來我親身經歷了波黑戰爭,南斯拉夫打成那個樣子,震撼了我。1993年我剛到貝爾格萊德,那時候已經受到國際制裁了,那還是比北京強多了。到那兒一看,房子裝修得那么好,全鋪的地板,步行街那么漂亮,社會文明程度也高。但現在沒法比了,前南斯拉夫的那些國家,除了斯洛文尼亞和克羅地亞,其他國家的人均GDP都低于中國。我們前進了,他們落后了。

我知道了一個國家的脆弱,一旦發生動蕩,根本就不是我們個人所能控制的。我希望國家在變化的過程中,一定要保持對這種變化過程的把握能力,這是很容易出問題的。

高淵:你有過什么特別崇拜的人嗎?

胡錫進:我好像沒有什么特別崇拜的偶像,影響我一生的是俄羅斯文學。我本科第一年就把課本全學了,后來三年基本上沒有跟課,因為我已經遠遠超過上課的進度了。我從第二年開始就讀俄文原版小說,第三年、第四年更是讀瘋了,每天讀五六十頁,《戰爭與和平》、《安娜·卡列尼娜》等讓我如癡如醉。

高淵:你從這些作品里讀到了什么?

胡錫進:《戰爭與和平》讀中文版讀不下去,但讀俄文版讀得我熱淚盈眶,掉進他的語言描寫中。還有像契科夫、陀思妥耶夫斯基、亞歷山大·奧斯特洛夫斯基等等,他們的作品我幾乎是照著“全集”讀的。直到現在,我的俄語忘得差不多了,但我還記得不少俄文句子,都是俄羅斯文學碎片的記憶,我還能背下來。這不是普通的碎片,它就像圓明園里留下的那幾根柱子一樣,至今支撐著我的精神世界。

我上中學的時候,中國人在讀什么?是《艷陽天》、《金光大道》這么幾本書,看戲都是樣板戲。大學里面一下子接觸到偉大的俄羅斯文學,像冰雹一樣把當時年輕的我砸懵了,原來世界是這樣的,原來這才叫小說。再回頭看中國上世紀早年的小說,感覺有點像是習作,包括一些挺著名的,感覺也是沒法比的。俄羅斯文學最偉大的價值就是人道主義,我受到了一次人道主義的徹底洗禮。

高淵:從內心來說,你覺得你是人道主義者嗎?

胡錫進:對我來說,人道主義就像一瓢瓢清水潑到頭上,不僅美,而且深刻,真是徹底的洗禮。我的大學在部隊院校,管得很嚴,每天一早5點鐘起來,閉著眼睛還做著夢就得跑操。但我掉入了俄羅斯文學的環境中,天天讀,跟托爾斯泰,跟屠格涅夫,跟契訶夫對話。大學畢業到延慶的山溝里當兵,到北外讀研究生,都一直在讀。

從18歲到28歲,那是人生最重要的十年,也是價值觀形成最關鍵的十年。我今天寫的東西,都會不自覺地用那些俄國作家的句式。我記得《戰爭與和平》上部最后的情節,大體是娜塔莎接受了皮埃爾的愛情,皮埃爾跑到街上熱淚盈眶,他仰望天空感懷生活,看到一道彗星劃過天邊,那是1812年的彗星啊,意味著戰爭就要來了。小說的文筆揮灑和價值宣揚都深深打動了我,是上世紀八十年代初我在尚且有些貧瘠的中文世界里沒有經歷過的。我精讀的那些小說代表了俄羅斯文學的高峰,也是人道主義的興盛時期。

我跟同志們說,只要我們真誠地服務社會,社會一定會回報我們,各種利益一定會跟著到來。

高淵:你覺得辦《環球時報》最難的地方在哪里?

胡錫進:中國的媒體很難辦,因為互聯網、報紙、廣播、電視等,這些全是西方傳過來的,它們跟西方的政治體制是一種量體裁衣的關系,跟西方政治很適應。而到了中國,跟我們這種體制顯然是一種非完全對應關系,所以這些東西必須中國化,針對我們的國家社會現實作出某種調整,然后形成新的適應性和發揮新的建設性作用。

高淵:中國有這么多媒體從業者,你覺得你在其中扮演了什么角色?

胡錫進:我是一個積極的探測者。我們中國媒體不可能辦成《紐約時報》、《華盛頓郵報》,它們的社會角色不可能是我們的摹本。中國的媒體必須發揮針對中國社會的建設性作用,輿論監督是重要方面,它的指向應當是社會凝聚力,而不是相反。政治體制和社會體系的不同決定了輿論傳播一些規律性的差異,媒體只有理解、契合這些根本的東西,做中國社會需要的新聞開拓和價值擔當,才有可能走出一條可持續的發展道路。

但這需要探索,其實挺難的,大家對這個問題沒有形成共識,很多意見非常矛盾對立的,這方面受西方的影響很大。我們都挺欣賞一些西方大報的,他們很自如,在美國社會形成了一種固定的角色,性格非常鮮明,該扮演什么角色很清楚。而在中國,媒體的角色扮演不是很清楚,指示和要求都有,但是我們到底怎么落實到實踐中,這就很難。

高淵:你和《環球時報》一直面對很多批評,你們活下來而且活得還不錯的根本因素是什么?

胡錫進:我覺得最根本的,就是要站穩立場,維護中國國家利益,它和人民的根本利益是一回事。把這個東西搞清楚了,其它東西我們都可以去試。我總是申辯,我和《環球時報》可能會犯錯,但我不認為我們會犯根本性的錯誤,這是我們的立場決定的。

社會上有一些負面評價,但同時也給了我們鼓勵。我們生存了下來,沒有被打死,在市場類的媒體中,應該說我們的影響是最大的。我們有中文版,有英文版,還有網站。我們的網站多大啊,“環球網”每天都有1000多萬名讀者上來瀏覽。

高淵:一個媒體個性越鮮明,雖然會招來罵聲,也容易形成一個較為固定的讀者群。你們的個性就是你們在市場上立足的賣點吧?

胡錫進:我覺得我們是真誠地來幫助這個國家,真誠地服務社會,真誠地促進中國崛起,我們與中國崛起共榮辱。西方媒體的批評我們不怕,他們批評中國的時候,捎帶把《環球時報》批評了,這證明我們是主流媒體。如果西方媒體特別喜歡我們,說明我們是中國社會搗蛋份子、異見派,這可不行。

我跟同志們說,只要我們真誠地為社會服務,社會一定會回報我們,我們的各種利益一定會跟著到來。

《環球時報》驗證了體制的彈性,這種彈性非常寶貴。我也會退出江湖的,江湖上會有新的身影。

高淵:這兩三年來,你覺得罵你的人多了,還是挺你的人多了?

胡錫進:支持者越來越多,可能有各種各樣的因素,其實我沒變,而是周圍環境在變。我還是過去的觀點,但輿論場分裂得比過去厲害了。

高淵:你刪不刪你微博下面的負面評論?

胡錫進:除了極個別的,我不會去刪,一般我也不看,沒工夫看。其實我的微博已經不那么活躍了,我做了一個戰略性選擇,把《環球時報》的微博做起來,讓我自己的微博慢慢淡下來,要突出報紙的品牌。光是我個人的影響力也不好,現在《環球時報》的微博影響力比我的大了。

高淵:你現在還在做脫口秀節目?

胡錫進:我那個音頻脫口秀叫“胡言不亂語”,剛做了幾十期。其實就是我把社評讀出來,又多幾十萬讀者,擴大了影響力。晚上寫完社評之后讀一下,一會兒就完了,很輕松。

高淵:網上有些人把你跟孔慶東、司馬南等人相提并論,你認可嗎?

胡錫進:我不評價,對我的看法各種各樣,有人說我是“四大惡人”、“十大惡人”,讓他們說去吧,沒關系。我也不知道,我是罪大惡極還是窮兇極惡?

高淵:你前一陣在你的微博上發了一句話,說“我奄奄一息地活著并且長壽”,很多人猜你又出什么事了,這有什么寓意?

胡錫進:那個傳的基本上是準的,現在什么事情都能傳出去。所以有人又說老胡不行了吧,好多人慰問我,給我發微信問我怎么了,出什么事了?我說開玩笑的。

應該說,我們的體制還是寬容的,不然《環球時報》不一定能走到今天。從我們的經歷中,也能夠看到這個社會的彈性,以及我們體制的彈性。《環球時報》驗證了體制的彈性,這種彈性是非常寶貴的。

高淵:你是1960年生人,估計會在《環球時報》做到退休嗎?

胡錫進:我就在這兒退休了。

高淵:如果哪天你離開了,《環球時報》會不會大變樣?

胡錫進:我不知道,可能會有些改變,我還沒有考慮這個問題。價值觀比較鮮明的媒體,個人的烙印會比較多。我離退休還有幾年,幾年后到底怎么樣,我覺得新來的人會干得更好。

離開了誰,地球都會轉。像我們過去的老總做得很棒,把《環球時報》從零帶到了100多萬發行量的大報,沒有他打下的基礎,就沒有今天。后來我接了他,《環球時報》沒垮嘛,又起了一個高潮。將來接我的人,《環球時報》又會有新的高潮。

我也會退出江湖的,江湖上會有新的身影。