今年適逢幾位劇作界巨匠--明代戲曲作家湯顯祖、英國的莎士比亞,以及《唐吉訶德》作者西班牙劇作家塞萬提斯逝世400周年,由團結香港基金中華學社聯合舉辦的「紀念莎士比亞與湯顯祖逝世400周年論壇」近日於油麻地戲院舉辦,論壇邀請了兩岸三地的學者共同回味兩位大文豪的作品。此外,由香港貿發局主辦的第27屆香港書展亦特別安排相關的講座,以紀念他們對人類文明的貢獻。香港商報記者 黃鶯

歷史偶然留下無限想象

論壇由團結香港基金中華學社社長鄭培凱教授主持,出席講者包括上海戲劇學院教授兼學術委員會主任葉長海教授、台灣大學名譽教授彭鏡禧、台灣師範大學國文系暨研究所教授陳芳及昆曲研究學者古兆申博士。

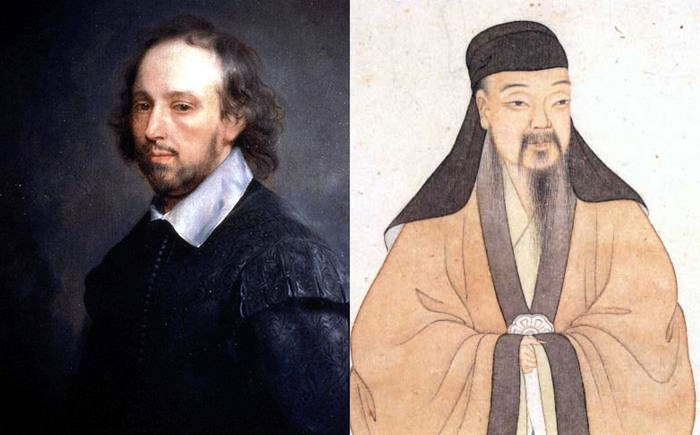

鄭培凱介紹,湯顯祖是明代杰出的戲劇家、文學家,其作品經歷數百年依然膾炙人口,一直啟發后學,是中國文學之菁萃、中華藝術之瑰寶。其文學地位和影響如同英國的莎士比亞,作品傳頌至今。1616年,東西方兩位戲劇界的大文豪和西班牙的塞萬提斯同年辭世,當屬歷史的偶然。然而,這個偶然的事件,還是留給后人無限的想象空間。

鄭培凱表示,16世紀早期現代化和全球化,在當時的英國和中國,都有一些很新很活躍的因素。莎士比亞深受當時文藝復興影響,而中國則陽明學說正興起,追求個性解放。語言方面,莎士比亞時代正處於宗教改革時代,聖經已經從拉丁文翻譯成英文。而400年前的湯顯祖,使用的還是文言文,以今天的白話文環境,閱讀湯顯祖難免會有些隔閡,「這個語言史的變化對理解和傳播戲劇家作品不得不提。」

鄭培凱認為,在湯公與莎翁逝世400周年之際,回顧東西方文化的發展進程,莎士比亞繼承了文藝復興的探索精神,是伊麗莎白時代的職業劇作家,文思如夏日盛放的玫瑰,是天才型的文豪兼伶人,展示了西方文明開始綻放异彩;湯顯祖是晚明士大夫追尋高尚境界的君子,繼承了中國文人傳統的清雅標高,正如他在自己書齋前種植的玉茗飄香,畢生經營為己之學,是身兼儒釋道精神的文化人,同時又是天才型的詩人兼劇作家。4個世紀過去了,湯公與莎翁的形象越發高大,成為人類思索生存意義、追求美好理想的象徵與源泉,生命有限,只有文化與藝術才能不朽。 東西曲壇偉人創造奇跡

葉長海則稱,最早把湯顯祖和莎士比亞相提并論的研究者,是日本學者青木正兒。上世紀二三十年代,青木正兒在他的《中國近世戲曲史》中,用「東西曲壇偉人」來形容湯顯祖和莎士比亞,并指他們出現在同一個歷史時期,是歷史奇跡。

據介紹,湯顯祖的部分作品有英、德、俄等譯文。俄日有學者專門研究湯顯祖并出版著作。在國內,「臨川四夢」亦已全部譯成英文。湯公的「臨川四夢」各個劇種都有演出,而上演最多的是昆曲《牡丹亭》。上海昆劇團的《牡丹亭》從上海演到港台、美國,白先勇的「青春版」《牡丹亭》更是在全世界作巡演。

而在湯顯祖的研究領域亦出現了一些新動向。首先是從《牡丹亭》研究擴展到其他「三夢」的研究;其次,對《牡丹亭》的研究拓寬了領域。如以往多注重其反封建禮教、追求自由幸福、個性解放方面的解讀,近期研究則更注意杜麗娘在「夢中情」、「人鬼情」、「人間情」3個時空的表現,反映了愛情超越時空的力量;對人物的心理、命運的剖析研究也有了新的角度,「《牡丹亭》中的人物蘊藏著豐富的內涵,可供后人不斷闡釋、研究。」

葉長海表示,湯顯祖高揚「情」,這是由心學演變而來的思想,湯顯祖言「情」就是肯定了人的慾望、人的情感需求。葉長海并把湯顯祖的思想歸納為三個詞:批判性、豐富性、复雜性。人世間的情與理,理學家的情與理,佛家的情與理,都在他心中出沒、混合著,有時互相矛盾,有時互相包容,這構成了湯顯祖藝術精神的獨特之處。

跨文化演繹莎士比亞

在30多年的文學生涯中,莎士比亞共創作了37部戲劇,部部經典不朽;此外,他還寫過154首十四行詩和幾首長詩歌,也皆是傳世佳作。

作為台灣研究莎士比亞的泰斗級人物,彭鏡禧先生一直嘗試在跨文化演繹莎士比亞。他曾將《威尼斯商人》與豫劇嫁接,成為中國莎劇《約/束》。豫劇唱腔、裝扮,故事的發生地點則搬到了開封,這出中西合璧的劇,讓觀眾有種穿越而驚喜的感覺。

莎士比亞原劇《威尼斯商人》里有濃烈的宗教和種族冲突,即猶太教和基督教的冲突。根據台灣現實,改編時就特別凸顯了族群的問題。演出時,夏洛耍弄特別制作的一個大算盤,以突出他作為商人身份的斤斤計較。這齣戲里,飾演夏洛的王海玲是位有著「海峽兩岸的豫劇天后」美譽的女演員。在《約/束》里她要演個壞男人,必須以老生打底,兼跨「净」、「丑」行當。這些都是跨文化戲劇帶給傳統戲曲的約束與創新。《約/束》后來應邀到2009年英國莎士比亞雙年會、2011年美國莎士比亞學會演出,參加演后座談,反應正面而熱烈。

此外,莎士比亞的《量罪記》也被改編為《量度》。《量度》這齣戲體現了莎士比亞常講到的「和解」與「寬恕」,涉及法、理、情,法放在前面,怎麼樣量,怎麼樣度,考驗劇中人物也考驗觀眾的人性。《量度》的豫劇版,2012年在台北

演出。這齣戲里,修女伊瑟貝化身為道姑慕容白,維也納公爵成了南平國國王。

台灣師範大學陳芳教授歸結出三種莎士比亞跨文化改編的目的:一是服膺經典,貼近原著;二是行銷策略,「消費」莎士比亞;三是基於「后殖民」意識,故意抵制「他者」文化而工具化原著。她認為,改編的過程就是「從字里到行間」的深刻體會,經過翻譯、改編、導演、演員,「過程中每個環節都可能發生與原作的背離」,而中國戲曲「在當代劇場各種創新思維中,如何體現莎劇的語言魅力、劇情張力,乃至人物复雜深沉的心性,是改編者要著重考慮的」。