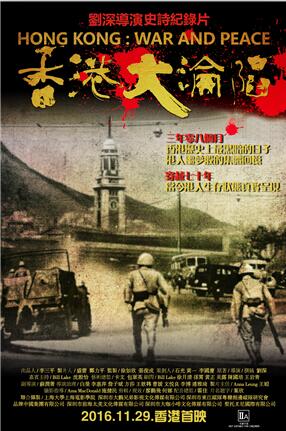

在導演劉深發給觀影者的邀請函中,他特別注明「本片經香港政府電影檢查核准為2A級影片,不宜攜兒童前往。」三年零八個月的香港淪陷史的黑暗由此可見一斑,這是開埠175年的香港最不堪回首的一段集體回憶。

影片中,日軍憲兵隊在打靶場(花園道美利樓)炫耀斬首絕技「連皮」,即用軍刀將人頭砍下后,人頭皮膚部分依然粘連著身體的鏡頭最為慘烈。大饑荒中人吃人的慘劇,軍票,「勝利友」,匯豐銀行門口至今尚存的銅獅身上的彈孔,有意無意中被湮沒的本土抵抗運動英雄事蹟……呈現出一個被歷史塵土重重掩埋、暗藏於人們記憶深處的香港。

東縱老兵張進祥2015年8月接受采訪,在片中口述道:「沒糧食最慘,在沙田到大埔這條公路,走一段路就有一個人死,有些老人怕拖累家人,在公路兩邊的樹上自己上吊。」僅僅一年零一個月,老人已駕鶴西去。近30位受訪老人,拍攝的兩年間就有4位離世。

劉深是在與時間賽跑。香港商報記者 金敏華/文

香港是一個很特別、很特別的地方

Annie:

我在香港出生長大,我覺得做香港人是一種驕傲。

Silva:

香港是一個很特別、很特別的地方,我整天和別人說,如果有人問全世界我最想住的地方,我還是會說香港。

Annie:

現如今,不明朗的某種情况之下,出路是很模糊的,不知應該怎麼走,所以我覺得現在的香港人,在我看來,我有一些感慨和感觸。以前很容易看到自己的出路,而且發現我們的出路很快實現,現在那些年輕人,我不知道他們看到了什麼,我們也幫不了他們,所以這種感觸是很不舒服的。

Silva:

我覺得香港這四五十年來,過了很多關了,六七年是一關,九七年又一關,零三年沙士又一關,和二零零八年,世界經濟差不多奔潰的時候,又是一關,香港每一關都過得到。

Annie:

在我們那一代,如果你能夠平平靜靜,無不良嗜好,到現在的年紀一定會有一定的財富。 Silva:

香港人很精打細算的,每一樣事做得很小心,他是想證實給世界看,我們香港人特別厲害,特別好,我們很有毅力!

Annie:

以我感覺來說,香港依然很多機會,到處都是。而且,我們有一顆奮發的心,有奮發的路階,如果你朝著這個路階走下去,是可以得到自己的所愛。

Silva:

香港回歸,這是一件好事,因為我們可以很驕傲,我們可以有回我們的國家。

Annie:

無可否認,我們的血液,流的是大陸的血液;我們的祖國是中國,永遠不可以否認的。

Silva:

我覺得大陸所給的,我們新的民主方向是對的,我們要一步一步來的,不可以太急,我覺得香港還有一個好好的前途。

……

這是時長超過300分鐘的史詩紀錄片《香港大淪陷》(HONGKONG:WAR AND PEACE)中,兩位受訪老人面對鏡頭吐露的肺腑之言。聽起來,他們的話像是對今天的香港人說的,不過,片子的拍攝實際上是在兩年多前。

為香港搭脈的深圳「郎中」

57歲的深圳紀錄片導演、媒體老兵劉深從2014年9月開始,率領著他的攝制團隊踏足布滿歷史印跡的香港山野林地,從街頭巷尾到戰地遺址,采訪了四五十位港九獨立大隊老戰士、華籍英兵以及那段黑暗歷史的其它見證人,「有的是戰爭時期的當事人,有的是當事人的后代」,包括原東江縱隊港九獨立大隊的老兵羅競輝、黃觀保、林珍,老一代港人黃百吉等等,之后又將觸角延伸到包括詠春拳傳人黃匡中、琵琶演奏家李戈、資深DJ卡文、英籍電影人BEY LO-GAN等香港社會各階層人士,在呈現港人創造力和歸屬感的同時,展開對這座當下看似處於迷失狀態中的城市的思考和「搭脈」。

首映礼现场,老兵与剧组人员合影。

东江纵队港九独立大队老战士林珍、罗竞辉、黄观保(右起)在首映礼上 王岩青 摄

這種「將歷史與現實對照的結構」是他的有意為之。「這部紀錄片的英文名就是《戰爭與和平》,我是想做出來一種挺穿越的感覺。在香港這麼一個彈丸之地,它的空間沒變,很多建築還在這個土地上,比如當年港督在那投降的半島酒店還在那里,當時它是亞洲最好的酒店,現在也還是,但是70年過去了,細究之下你會發現很多地方變化還是挺大的,甚至有物是人非之感。」

影片中,香港淪陷史研究者、《荒島爭奪戰》(Battl e for a Barren Rock)作者、退役英兵Bill Lake 和出生於香港、畢業於聖士提反女子中學附小的2014地球小姐中國賽區冠軍沈殷怡分別作為紀錄片主要講述者之一以及串連者出現。在劉深看來,這樣的結構正是這部紀錄片的最大看點。「既有對三年零八個月的淪陷史的完整呈現,也有對今天香港人的生活細節、思考和所抱持希望的反映。」雙線平行推進,張力自然顯現,答案盡在不言中。「(這些口述實錄)對戰爭反映得比較全面,有很多第一手資料,比如說那些老兵,還有當年的見證人,再就是今天的香港市民,他們講述的細節應該都是第一手的,而且之前沒人報過,這部分其實是最有價值的。」

老人的講述中最多的是那些苦難記憶,「老一代人真苦,最不應該的就是忘記那些苦難的記憶,包括飢餓、軍票、慰安婦、勞工的記憶,這些問題到現在還沒解決,從這個角度來講,我覺得戰爭都沒有結束,戰爭的傷痕還在,更沒有理由忘掉這些事。」

在去殖化中尋找身份認同

一個深圳的獨立導演,卻花兩年多時間拍攝了一部香港最黑暗歷史的紀錄片,是否有點撈過界?在深圳做了20多年記者的劉深坦承,對深圳本地歷史感興趣,是他研究香港淪陷史的一個起因。「在歷史上,香港是深圳的一部分。」

當然,選取這一歷史切片的原因還有一個是他「本身對二戰有興趣」,在拍攝《香港大淪陷》的同時,劉深事實上還套拍了另一部抗戰歷史紀錄片《營救克爾》(Take Me Home),講述的正是71年前東江縱隊港九獨立大隊,營救美軍飛虎隊員克爾中尉的真實故事。

雖然劉深研究這段歷史已有十幾年,但他仍然覺得拍攝過程中困難重重。

「這個片子拍了兩年多,拍得很辛苦。作為獨立導演,團隊人員有限、資金有限,加上戰線又拉得比較長猁猁你從影片里看,Bill Lake從外型上都有變化了,明顯變老了……找資料更是花了很多時間,很多地方都得去,包括到美國、英國、日本、加拿大這些地方進行歷史文獻檔案研究。」

劉深透露,由於片子全部是實地采訪和遺址考察,成本相對較高。「除了少部分熱心人士資助之外,要自籌資金,為了保證影片品質和技術水準,攝制組專門邀請了美國和香港職業紀錄片攝影師加盟,這無形中也增加了拍攝成本。」

不過,令他自豪的是片中「有些影像之前沒有曝光過,是我在美國國家檔案館里找到的,還有一些歷史照片,都是挺真實的。香港當年商業社會已經很發達,所以能留下很多影像資料,包括英國人拍的、日本人拍的。」

至於拍攝中留下的遺憾,劉深認為,「關於這場戰爭,還有很多細節,現在還沒有做得很好,大量的英文史料包括很多回憶錄,限於語言能力未能深入研究,另外實地考察也做得不夠。」

這部紀錄片其實5月底就已在北京發布。11月29日,時長150分鐘的精華版《香港大淪陷》在九龍首映。劉深直言不諱:「關於香港淪陷的歷史,在當今形勢下重新變得具有現實意義,紀錄片雖然具有公正客觀的基本屬性,但是,作為歷史學者和導演,我的立場和價值觀是無法掩飾也無可回避的。」

在他看來,香港在回歸之后缺乏一個去殖民化的過程,正確的歷史觀和基本史實在基礎教育中長期缺失。「這個片子最大的價值就是讓人們了解這一段歷史,現在的問題是香港的中學課本里面對這段歷史幾乎都沒怎麼展開或者是蜻蜓點水。我做過一個比較,比如新加坡與香港是同一天被日本人占領的,但在它的中學課本里這段歷史教育還是挺重的,這個問題香港特別嚴重。」劉深透露,下一步,該片擬參加幾個國際電影節,尤其是與香港戰爭關系比較密切的國家和地區如英國、加拿大、印度、台灣以及東南亞曾經被日軍侵占過的國家。

同類故事正隨歲月流逝而消失

「日治時期香港」是一個特別課題,歷史學者曾在這「三年零八個月」的時空內進行不同範疇的研究。西方學者普遍專注在香港保衛戰的部署和成敗、戰俘營的生活,以及敵后工作等課題。日本學者則研究日本的殖民統治模式和金融政策。中文著作方面,基本可分成以下數個範疇,研究成果非常充實:

18天「香港保衛戰」:

高添強《香港戰地指南:1941》;邱逸、葉德平、劉嘉雯著《圍城苦戰猁猁保衛香港十八天》;鄺智文、蔡耀倫著《孤獨前哨猁猁太平洋戰爭中的香港戰役》;劉蘊遜《烽火十八日》;莫世祥、陳紅《日落香江:香港對日作戰紀實》。

淪陷時期生活記錄和自傳:

薩空了《香港淪陷日記》;謝榮滾主編《陳君葆日記》;不平山人《香港淪陷回憶錄》;陳潤培《香港淪陷親歷記》;唐海《十八天的戰爭:香港淪陷記》;鄭瑞梅《香港脫險記》;羅翼群《港變日記》。

日占時期的香港:

關禮雄《日占時期的香港》;周家建、張順光《坐困愁城:日占香港的大眾生活》;葉德偉等編著《香港淪陷史》;劉智鵬、周家建《吞聲忍語猁猁日治時期香港人的集體回憶》;高添強、唐卓敏編著《香港日占時期,1941年12月-1945年8月》;陳智衡《太陽旗下的十架猁猁香港日治時期基督教會史(1941-1945)》;張慧真、孔瓊森的《從十一萬到三千猁猁淪陷時期香港教育口述歷史》。

敵后工作:

陳瑞璋《東江縱隊猁猁抗戰前后的香港游擊隊》;徐月清編《活躍在香江猁猁港九大隊西貢地區抗日實錄》;《戰斗在香江》;香港里斯本丸協會編《戰地軍魂猁猁香港英軍服務團絕密戰記》。

鄺智文《老兵不死:香港華籍英兵(1857-1997)》

重點推薦:

《日軍在港戰爭罪行:戰犯審判紀錄及其研究》(上下冊)

香港淪陷史研究者利用英國陸軍部軍事法庭的審判紀錄,選出十個足以概括日軍暴行的檔案,展開翻譯和個案研究。日軍暴行所涉及的主題包括:十八日戰爭、香港憲兵隊及分隊、深水桋戰俘營、赤柱監獄,以及銀礦灣慘案等。此外,還根據軍事法庭檔案的線索,重訪涉案地方,找到日軍暴行的親歷者和他們的后裔,通過訪談核實和補充檔案資料,撰寫成十個專題報告,重現相關事件的細節。主編劉智鵬、丁新豹在前言中表示,日軍在三年零八個月里對香港居民所造成的傷害其實遠不止於該書所述內容,「更多的同類故事大多保存於幸存者的記憶里,并隨著歲月的遠去而消失。」