“文化”一詞在法語中的涵義從“從土地的耕作”發展到“精神的培育”。當此詞在法語中逐漸指涉一種人類的統一特性時,德國的“文化”觀念則越來越傾向於區分和鞏固不同民族的差異。

“文化”一詞在法語中的演變

特意探討“文化”一詞在法語中的使用是貼切恰當的,因為該詞決定性的語義演變——這一演變後來導致了文化概念的出現——看起來產生於啟蒙運動時期的法語語言,後來又作為借用語在其他鄰國語言(英語、德語)中廣泛使用。

如果說18世紀可以被認作為是文化一詞現代含義的形成時期的話,那麼需要指出的是早在1700年“文化”一詞就已經是法語詞彙中的一個老詞了。它源於拉丁語中含義為對土地或牲口施以照顧的cultura一詞,到13世紀末期,開始被用來表示一小塊被耕作的土地的著作。

到了16世紀初期,文化一詞不再表示(培植的東西的)狀態之義,而是一種行動,也就是耕作土地的行為本身。直到16世紀中期,其引申義才逐漸成形,即“文化”可以表示對一種才能的培育,就是說發展這種才能的勞作行為本身。但是,直到17世紀末,這一引申義一直不太常用,幾乎沒有得到學術界的承認,在那個時代的大多數詞典中亦沒有出現。

直到18世紀,文化一詞語義內容的演變很少是因為觀念的變遷,倒是更多地跟循了語言本身的自然變遷,這種變遷一方面是通過借喻(從作為狀態的耕作到作為行動的耕作)而實現,另一方面又通過隱喻(從土地的耕作到精神的培育)而完成,效仿了其拉丁文中的原型cultura,在古典拉丁語中主要是使用這個詞的引申義。

在18世紀的時候,引申之義的“文化”才開始得到承認。它在此方面的含義被收入1718年版的《法蘭西學院詞典》。那時它在使用時後面經常會跟上一個補語:人們會說是“藝術培養”(culture des arts)、“文學培養”(culture des lettres)、“科學培養”(culture des sciences),就如同當時必須要進一步明確要培養的東西是什麼。

▲ 德加《明星》(1878)

文化一詞是啟蒙運動所使用的語言詞彙的組成部分,但哲學家們對它的使用卻不是特別多。《大百科全書》專門保留了一個很長的詞條來講“土地耕作”(culture des terres),卻沒有特定的詞條專門來解釋“文化”的引申義。不過,《大百科全書》並沒有忽略文化這個詞,因為它廣泛地出現在其他詞條(“教育”、“精神”、“文學”、“哲學”、“科學”)中。

逐漸地,“文化”一詞擺脫了它的補語,終於可以獨自使用,表示“培育”、精神的“教育”之義。後來,出現了與上文中我們提到的詞義變化相反的一種現象,人們對於“文化”的理解從將之視為一種行動(教育行動)轉變為一種狀態(通過教育而形成的文明精神的狀態,“有文化的”個體的狀態)。

到18世紀末,《法蘭西學院法語詞典》(1798年版)譴責“沒有文化的樸素精神”,並借此表達強調“自然”與“文化”間的概念對立,受此影響,“文化”一詞的上述語用被得以認可。“自然”與“文化”間的概念對立在啟蒙思想家們的眼裏是根本性的,他們將文化理解為是人類獨特的特征。對於啟蒙思想家們而言,文化是人類積累的知識總和,並由人性傳承,被視為人類曆史進程的全部。

▲ 布歇《中國園林》(1742)

在18世紀,“文化”總是以單數的形式使用,這反映了哲學家們的普世主義和人道主義觀念:文化是人類獨有的,超越於各民族或階級的所有差異。因此,“文化”完全是屬於啟蒙運動的意識形態范疇:這個詞與進步、演變、教育、理性等處於那個時代的思想核心的觀念密切相關。

如果說啟蒙運動起源於英國,它則在法國找到了自己的語言與詞彙;立即就在整個西歐產生了極大的反響,尤其是在一些大都市,比如阿姆斯特丹、柏林、米蘭、馬德裏、裏斯本,一直到聖彼得堡。文化的觀念呈現了當時的樂觀主義精神,後者是以堅信人類未來可以改善為基礎的。進步源於教育,也就是說,源於文化,總是不斷延展的文化。

因此,“文化”一詞與一個後來在18世紀法語詞彙中獲得巨大成功(甚至比“文化”一詞還要成功)的詞特別接近,即“文明”(civilisation)。這兩個詞屬於同一語義場,它們反映了同樣的基本概念。盡管有時關系密切,但它們卻並非完全等同。“文化”展現的更多是個體的進步,而“文明”所展現的則是集體的進步。

跟與其對應的“文化”一詞一樣,也是基於同樣的原因,“文明”是個一元概念,因此只以單數的形式使用。該詞出現得比較晚(直到18世紀才出現),其最初的含義是表示風尚的精細化,在改革派哲學家那裏它很快就發生了語義改變,對後者而言,該詞意味著讓人性擺脫愚昧與非理性的過程。通過倡導“文明”的這一新含義,主張改革的資產階級思想家們(他們不是沒有政治影響力)特別強調社會統治的概念,在他們看來,社會的統治必須以理性和素養為支撐。

由此,文明被定義為制度(institutions)、立法(législation)與教育(éducation)的完善過程。文明是一個不易完成、應該予以支持的進程,它影響著整個社會,而這一影響首先就是從對國家的影響開始的,國家在其運轉中必須要不斷去除那些不合理的因素。總而言之,文明能夠也必須超越組成人類整體的所有民族。

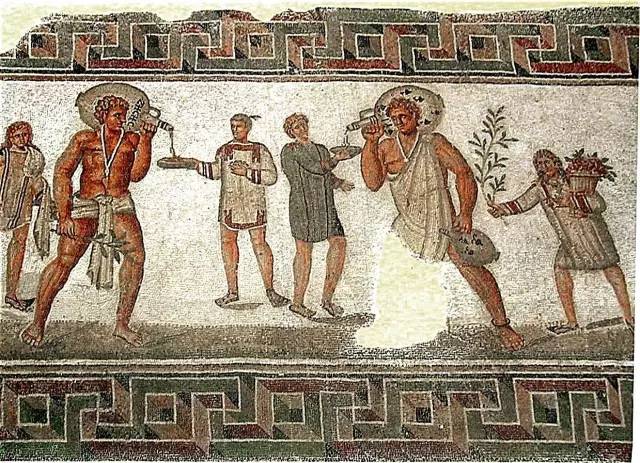

▲ 狄德羅《大百科全書》卷首插畫

如果有些民族的文明進程比其他民族前進得多一些,如果有些民族(特別是法國)的文明進程提前得早以至於我們今後可以將之視為“文明的”民族,那麼所有民族,即便是那些最“原始的”,也有能力進入到同樣的文明進程中,而文明進程的步伐走得快的民族有義務幫助那些相對較慢的民族彌補其遲緩。“文明”一詞與這樣一種曆史的進步概念密切關聯,以至於那些對此概念持懷疑態度的人,比如盧梭、伏爾泰的同道者,會避免使用這一術語,由於他們人數不多,不可能做得到讓人們接受一個更加相對主義的詞義。

在18世紀中“文化”與“文明”的使用標志著關於曆史的一種去神聖化的新概念的形成。(關於曆史的)哲學擺脫了(關於曆史的)神學。在“文化”與“文明”的觀念中所體現出來的有關進步的樂觀思想,可以被看作是宗教寄托的另外一種形式的替代品。從此,人被置於思考關注的中心,天地萬物的中心。開創關於“人的科學”的觀念出現了;這樣一種表述是被狄德羅於1755年首次使用的(出於《大百科全書》中的“百科知識”詞條)。1787年,亞曆山大·德·莎瓦那創造了“民族學”(ethnologie)這一術語,他將之定義為研究“各民族邁向文明的進步史”的學科。

法德之間關於文化或反命題“文化”—“文明”的辯論(19世紀至20世紀初)

引申意義上的文化(kultur)一詞在18世紀出現於德語語言中,看起來像是法語中“文化”一詞最准確的轉置。法語的聲譽——使用法語是那個時代德國上層階級獨有的標志——和啟蒙思想的影響在當時非常大,這可以解釋德語為什麼借用了法語中的“文化”一詞。

然而,德語中的文化一詞後來很快就發生了詞義轉變,詞義變得比其法語中的對應詞更具限定性,並從18世紀後半葉起成功地贏得了法語中的“文化”一詞所沒有得到過的公眾的興趣,而“文明”則在法國思想家的詞彙中幾乎可以說奪得了頭牌。諾貝特·埃利亞斯解釋說,這一成功應當歸功於德國資產階級知識分子對這一術語的接納,歸功於他們在宮廷貴族群體之外對該詞的使用。

實際上,與法國的情形相反,在德國,資產階級與貴族階級並沒有密切的聯系。貴族階級與普通的社會階層相對隔離,王室特別封閉,資產階級幾乎遠離任何政治行動。這樣一種社會距離孕育了某種不滿情緒,尤其是在相當數量的知識分子那裏,他們後來在18世紀後半葉,把以科學、藝術、哲學以及宗教為基礎的所謂的“精神”價值與貴族階層的“殷勤”價值對立起來。在他們的眼中,只有前面的價值才是真正且深刻的價值;而後者則膚淺且缺乏可靠性。

這些知識分子通常出身於大學,他們批評治理德國不同邦州的君王們忽視藝術和文學,將其最主要的時間都用在了宮廷禮儀上,特別專心於模仿法國宮廷“文明的”舉止方式。有兩個詞可以來界定上述兩種價值體系的差異對比:所有隸屬於本真范疇的、有益於知識與精神豐富的東西都被視為屬於文化的范疇;相反,那些僅僅是外表華麗、輕浮、表面講究的東西都屬於文明的范疇。

▲ 歌德與席勒

因此,文化是對立於文明的,如同深邃對立於膚淺一樣。在德國資產階級知識分子(intelligentsia)看來,如果說宮廷貴族是文明的、有教養的話,那麼他們則很是缺少文化。由於那一小部分貴族群體同樣缺乏文化,德國資產階級知識分子群體則在某種意義上自以為身負發展德國文化將並將之發揚光大的使命。

基於此種意識,對於“文化”—“文明”這對反命題的強調逐漸地由社會對立轉變為民族對立。後來多個並發事件推進了這一轉變。一方面,密切德國宮廷的文明風尚與法國宮廷生活間聯系的信念不斷加強,這在後來被認為是一種異化。另一方面,恢複德語語言地位的意願表現得越來越強烈(知識分子中的先鋒派只用這種語言作為表述載體),明確在精神領域內什麼是德國獨有特質的願意也越來越強烈。德國民族的統一沒有實現,在當時看起來也難以在政治層面上實現,在此情形下,知識分子群體頭腦中對其“民族”使命的理解越來越熱切,並從文化的角度尋找德國的統一。

這一社會階層此前沒有什麼影響力,它的逐步壯大使其自身成功地被認定為德國民族意識的代言人,並由此轉化了“文化”—“文明”這對反命題所涉問題的要素與范疇。在德國,法國大革命之後,“文明”這一術語丟掉了它與德國貴族有關的隱含意義,而主要涉指法國,並在更大程度上,涉指西方勢力。同樣,作為18世紀德國資產階級知識分子獨特標簽的“文化”,在19世紀變成了整個德意志民族的獨有標簽。它展現了知識分子階層的特征,即可靠、深刻、有精神訴求,此後則被視為是德國所獨有的。

還是從埃利亞斯的觀點來看,在這一演變背後隱藏著一種同樣的心理機制,它與一種自認為低人一等的情感密切相關。德國的文化觀念是由普通階層所創建的,它對自身充滿懷疑,或多或少地感覺到遠離於權力與高官顯爵,並在尋找另外一種形式的社會合法性。

從整個德國“民族”的范圍來看,它具有同樣的不確定性,是一種民族意識的表達,它拷問的是德意志民族獨有的特征,而後者在那個時代還沒有實現政治統一。面對鄰國尤其是法國和英國的勢力,因政治分歧而受到削弱、分裂為多個公國的德意志“民族”力圖通過頌揚其文化來確認她的存在。

這就是為什麼從19世紀起德國的文化觀念變得越來越傾向於區分和鞏固不同民族的差異。因此,這是一個與法國普世主義的“文明”觀念相對立的特殊主義觀念,法國的“文明”觀念本身是對一個早已實現民族統一的民族的表述。

▲ 約翰·哥特弗雷德·赫爾德 (1744-1803)

早在1774年,約翰·哥特弗雷德·赫爾德就在一篇重要的論辯性文章中,以每個民族的“民族天賦”的名義為文化的多樣性(這是人性的財富)辯護,並反對啟蒙運動所帶來的主張統一的普世主義,他認為啟蒙運動的這種思想會使得人性變得貧瘠,當然當時他這樣的想法還是相對比較孤立的。赫爾德感覺到,啟蒙運動時代的法國哲學似乎是一個知識帝國,面對於此,他想把每個民族的自尊歸還其自身,並從德意志民族開始做起。

在赫爾德看來,實際上每一個民族在其自身的文化方面,都有一個特定的使命要實現。因為每一種文化都用其自己的方式表達了人性的某個方面。赫爾德的文化觀念表現出不連續性的特征,但在他看來,這並不排除不同民族之間可以交流的可能,因此他的文化概念相較於啟蒙運動的哲學是以《另外一種曆史哲學》(他於1774年出版的著作的題名)為基礎的。由此來看,赫爾德恰恰可以被看作是相對主義的“文化”概念的先驅者:“是赫爾德引導我們去放眼關注文化的”。

在1806年的耶拿戰爭失敗、被拿破侖的軍隊占領後,德國的民族意識很快經曆了民族主義的複蘇,後者通過強調對德國文化特殊主義的解釋而表現出來。定義“德國特征”的努力不斷加強。從其絕對的特殊性來看,這不再僅僅是得以確認的德國文化的新穎之處,還是其優勢之處。通過這一確認,某些思想理論家完成了一項德意志民族有關人性的特殊使命。

因此,在民族主義的影響下,德國的文化觀念在19世紀多少發生了一點兒演變。它越來越與“民族”的觀念密切關聯起來。文化呈現出一個民族的靈魂和聰明才質。文化層面的民族先於並召喚著政治層面的民族。文化表現為藝術、知識與道德等層面的所有習得,它們構成了一個民族的財富,並奠定了她的統一性,而這樣的財富被視為是永久存在的。

這些精神層面的習得不應當與技術層面上的成功相混淆,後者與工業進步有關,源於沒有靈魂的理性主義。在19世紀期間,越來越明顯的是,德國的浪漫主義作家們把文化與文明對立起來,前者被認為是一個民族深層靈魂的表達,而後者則從此被限定在與經濟和技術發展密切相關的物質進步的層面上。有關文化的這樣一種本質主義和特殊主義的觀念跟關於民族在人種—種族層面的觀念——擁有同樣血統的個體共同體——完美相符,同一時期,這一概念在德國得到了發展,它從根本上服務於德國民族國家的建構。

▲ Philipp Veit《日耳曼妮婭》(1848)

而在法國,文化一詞在19世紀的演變則很不相同。在那些有學問的圈子中,存在一種對那時正閃耀光芒的德國哲學與文學的迷戀,它毋庸置疑地推動擴展了法語中文化一詞的含義。“文化”以一種集體的維度得以豐富,而且不再只與個體的知識發展有關。此後,它也代表著一個共同體特有的所有特征,但這種涵義通常比較寬泛且模糊。人們也能找得到一些諸如“法國文化”(或德國文化)或“人類文化”的表達。“文化”跟“文明”特別接近,而且有時可以與之互換。

可以這麼說,有關文化的法國觀念仍舊表現出人類統一性觀念的特征。在18至19世紀的法國,普世主義的思想是連續的。就其整體含義而言,文化首先是“人類文化”。盡管受到德國思想的影響,但統一性的觀念比起多樣性的意識仍占據了上風:在人們能夠觀察到的“德國文化”與“法國文化”之間的差異之外,存在著“人類文化”的統一性。在一場如今仍舊知名的1882年在索邦大學舉行的題為“何為民族”的演講會上,歐內斯特·勒南堅信地宣稱:“人類文化先於法國文化、德國文化、意大利文化。”

各種文化特殊主義的影響都不是很大。知識分子們並不接受一談文化便說是某個民族的文化的觀念,同樣,他們否認德國人置於“文化”與“文明”之間的對立。從邏輯上講,法國有關文化的普世主義思想與源自法國大革命的有關民族的選擇性觀念是同時出現的:勒南解釋說,所有承認自己屬於法蘭西民族的人,不管其血統如何,都屬於法蘭西民族。

20世紀,法國與德國之間民族主義的敵對,及其在1914—1918年戰爭中的野蠻沖突,使得這兩種關於文化的觀念之間在意識形態層面的論辯後來變得更加劇烈了。這些詞變成了如同武器一樣被人們使用的標語。法國人將自己視為文明的冠軍,反駁聲稱要捍衛文化(德國人自己所理解的文化)的德國人。這一現象解釋了為什麼“文化”一詞整體詞義的使用在20世紀初的法國出現了相對的衰退,法國民族主義的意識形態應當非常明晰地與其德國對手區分開來,甚至是所使用的詞彙也要有所區分。然而,在武裝沖突之後仍在延續的詞語之間的沖突,顯示出一種不能將之簡化為簡單的戰爭宣傳的深刻的意識形態對立。

自18世紀至20世紀,法德之間的論辯典型地折射出關於文化的兩種觀念,一種是特殊主義的,另一種是普世主義的,它們是當代社會科學界定文化概念的兩種基本方式。

【摘自《社會科學中的文化》[法] 丹尼斯·庫什著 張金嶺譯,商務印書館2016年出版,略做編輯】

《社會科學中的文化》

商務印書館學術中心下設哲社、文史、政法和經管四個編輯室及威科項目組,主要承擔文史哲及社會科學領域學術著作的編輯出版工作。出版物包括以《漢譯世界學術名著叢書》《中華現代學術名著叢書》《中華當代學術輯要》、“大師文集”等為代表的多種學術譯介和學術原創著作。