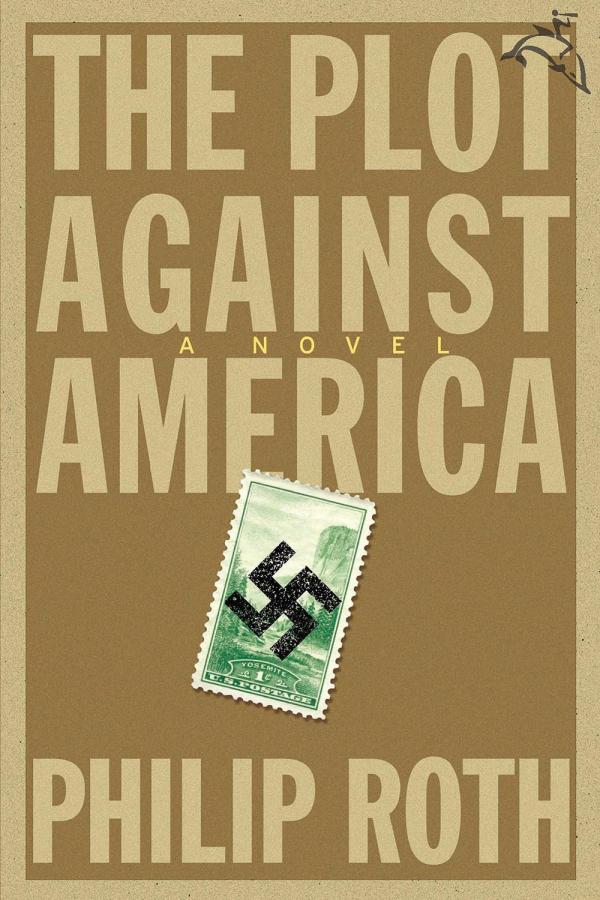

【編者按】美國總統特朗普並不熱愛閱讀,但諷刺的是,隨著特朗普上台給美國社會帶來不安情緒,一系列書籍卻意外走紅。除了在美國亞馬遜上被賣斷貨的小說《1984》,美國小說家菲利普·羅斯在“9·11”後出版的小說《反美陰謀》(2004年)也在最近被不斷提起,《紐約時報》日前還刊登了長篇評論談論這部10多年前的羅斯作品。

《反美陰謀》可以看作是羅斯對美國社會的一個預言,林德伯格,一位飛行員,曾獨自飛越大西洋,同時,他是一個激進的反猶主義者。1940年,他利用美國人潛意識中殘留的種族觀念,利用民眾對戰爭的恐懼心理,在大選中擊敗羅斯福,成為美國總統。此後,他與希特勒秘密締結和約,縱容法西斯侵略,並一步步將美國推向法西斯化。《反美陰謀》雖然取材於真實人物和事件,整個故事實際出自作家的想象。該書中文版今年內將由譯林出版社出版。

菲利普·羅斯

恐懼主宰了記憶,一種永久的恐懼。當然,童年總是有童年的驚恐。不過,我還是懷疑,如果林德伯格沒有當上總統,如果我不是猶太人的後代,我這個男孩會不會少些驚嚇。

第一次震驚發生在一九四〇年六月——共和黨在費城舉行的全國代表大會提名國際飛行英雄查爾斯·A.林德伯格為美國總統候選人。當時,我父親39歲。他是保險經紀人,只有小學文化程度,每周掙的錢不到50美元,足以交付基本的賬單,剩下就不多了。我母親36歲——她曾想上師范學院,卻因沒有錢而上不了。高中畢業後,她住在家裏,在外當辦公室秘書。她操持家務很有能力,父親每星期五把掙來的錢交給她,在經濟大蕭條最拮據的日子裏,她總是精打細算,不讓我們感到窮困。我哥哥山迪,十二歲,上七年級,是個有繪畫天才的神童。我提前一年入學,已讀三年級,才七歲。我是個初級集郵者,像數百萬孩子一樣,這個興趣是由我國最傑出的集郵家羅斯福總統激發起來的。

我們住在一座兩個半家庭小房子的二樓。房子坐落在一條綠樹成行的街道上,街兩旁的木結構房子都有紅磚門廊,每個門廊有三角屋頂,門廊前面有個小院子,四周用修剪得矮矮的樹籬圍起來。這個社區名叫威誇希克,是第一次世界大戰之後才在未開發的紐瓦克西南端的農田上建起來的。有六七條街道以美國西班牙戰爭中的海軍常勝司令官們的名字命名,頗有威風。當地一家電影院則冠以羅斯福的遠房堂叔、當過第二十六屆美國總統的那個羅斯福的名字。

我們的街道名為頂峰大道,坐落在威誇希克的小山頂。這座小山和港口城市的其他山丘一般高,異乎尋常地比該市北邊和東邊感潮含鹽沼澤地和深水港灣的水平面高出一百英尺。深水港灣在飛機場正東,繞過貝榮半島上的油罐,與紐約灣彙合,流經自由女神像,注入大西洋。從我們臥房的後窗西望,我們有時可以看見遠至沃特羌群山模糊林木線的內陸。這一低矮山脈的周圍,有大莊園,有人口稀少、富裕的近郊村落。這個我們所知道的世界最遠邊緣,離我們家大約八英裏,其南邊隔一個街區是勞工階級聚居的山坡鎮,鎮上人口絕大多數是非猶太人。山坡鎮的邊界標志聯盟縣的起始,那完全是另一個新澤西州。

在1940年,我們是一個幸福家庭。我們的家長為人爽直熱情、慷慨好客。他們的幾個朋友,從我父親的同事及與我母親在一起的婦人中挑選出來的人,協助組織了新建的法官大道學校的家長-教師協會,我哥哥和我就是該校學生。所有人都是猶太人。社區的男人或有他們自己的生意——當地糖果煙雜店、食品雜貨店、珠寶店、服裝店、家具店、汽車加油站和熟食店的老板,或是紐瓦克—歐文頓鐵路沿線的小型工業作坊的業主,或是個體經營的管子工、電工、房屋油漆工和鍋爐工,或像我父親那樣的“步兵”推銷員,每天出門到街道上、到人家裏去為掙傭金而兜售貨品。

猶太醫生、律師們以及在商業區開大公司的成功商人們,都住在由法官大道山丘東坡分叉出去的各條街的單家庭房子裏,這些街離威誇希克公園比較近。這個三百公頃大的公園,綠草如茵,樹木蔥蘢,風景秀麗,有可劃船的湖,高爾夫球場,挽車賽馬跑道,它把威誇希克這個區域與其東邊的27號公路和賓夕法尼亞高架鐵路沿線的工廠和貨運站隔開,與其東邊急速發展的機場隔開,與其東邊美國的最邊緣隔開——人們在紐瓦克灣碼頭和倉庫卸下來自世界各地的貨物。

在這個社區的西側,我們居住的沒有公園的一側,偶然有個教師或藥劑師會來住住,當時在我們社區,一般情況下沒有專門職業者,更肯定沒有富裕的企業家或制造商家庭。男人們一周要工作五六十甚至七十個乃至更多的鍾頭;女人們更是整天工作,當時還沒有什么器械可以幫忙減輕勞力,她們得洗衣服,燙襯衫,補襪子,整領子,縫扣子,給毛織物作防蛀處理,給家具上光,打掃擦洗地板,擦洗窗子,清潔水池、澡缸、馬桶和爐子,給地毯吸塵,照顧病人,買菜,做飯,給家人喂飯,收拾壁櫃和抽屜,監督粉刷和房屋修理工作,安排參加宗教活動,付賬單,保存好家裏的藏書,同時要關心孩子們的健康、衣著、整潔、學習、營養、表現、生日、紀律和道德。有少數婦女在附近商業街自己家開的店鋪裏和丈夫一起做買賣,他們的大孩子們放學以後和星期六會來幫忙:送定貨,照管庫存,打掃衛生。

對我而言,識別和區分我們社區的是職業,而遠非宗教。社區裏沒有人留胡子,或穿陳舊的舊大陸式的衣裳,我和我童年好友經常遊蕩的地方,不論是戶外或室內,沒有人戴無簷便帽。成人們即使認真地留心觀察四周,那觀察的神態也不再是直愣愣的、讓人一下子看得出來的。除年長一點的店主如裁縫、猶太熟食店肉商外,——還有勢必要與其成年子女生活在一起、有病和衰老的祖父母們也除外,在這鄰近地區已幾乎沒有人說話會帶口音。

1940年之前,在新澤西州最大城市西南角的猶太家長及其孩子們彼此說的是美國英語,聽來更像在阿爾土納和賓厄姆頓說的語言,而不像赫德森河對岸五大行政區裏我們的猶太對應者所說的著名方言。希伯來語字母用模板印在熟食店的櫥窗上,可再也沒有地方(除了在墓地)人們的眼光會偶爾落在祈禱書的字母表上,人們的眼光會落在本土語言的字母上,幾乎每個人無時無刻為可以想象的或高或低的目標在使用著這種語言。在街角糖果煙雜店前面的街頭報攤上,買《賽馬小報》的人要比買希伯來文日報《向前》的多上十倍。

根據小說改編的美劇《高堡奇人》講述了另一種架空曆史:德日贏得了二戰的勝利,美國被納粹統治。

以色列當時尚未存在,六百萬歐洲猶太人尚未終止存在。對我而言,遙遠巴勒斯坦(一九一八年勝利的協約國瓦解被滅的奧斯曼帝國,其後受英國委任統治的最後邊遠省份)的地理位置的重大關系是一個謎。每當一個不留胡子、從不見其不戴帽子的陌生人,每隔幾個月,在天黑後,用結結巴巴的英語為在巴勒斯坦建立猶太國而募捐的時候,我,一個並非愚昧無知的孩子,卻完全不知道此人在我們的國土上幹什么。我父母常給我或山迪幾個硬幣,叫我們投入他收錢的盒子,我總是尋思,這是出於仁慈的賞賜,是為了不傷害一個可憐老人的感情。年複一年,這老人的腦子看來總是想不明白,我家三代人已經有自己的國家。每天早晨我在學校向國旗背誦效忠誓詞。在集會活動中我和我的同班同學歌唱國家的奇跡。我熱衷於慶祝國假日,並且不用多想,就可表示我對七月四日焰火、感恩節火雞和掃墓節連續兩場棒球賽的喜好。

後來共和黨人提名林德伯格,一切就都變了。

有近十年時間,像在其他所有地方一樣,林德伯格在我們社區也是一個大英雄。他駕駛“聖路易精神號”單引擎飛機,用三十三個個半小時完成了從長島至巴黎的直達單人飛行。無巧不成書,正是一九二七年春天他結束飛行的那一天,我母親發現自己懷上了我的哥哥。因此之故,這位以冒險精神震動了美國和世界、其成就預示了不可想象的航空業發達未來的年輕飛行員,竟在家庭掌故畫廊上占據了一個特殊的地位,由此而產生了一個孩子的第一部黏著不去的神話。這神秘的妊娠與林德伯格的英雄主義結合在一起,給了我母親一種近似神聖的殊榮,對她而言,這等於是一個伴隨她第一個孩子的肉身而來的全球性天使傳報。

山迪後來用一幅描繪這兩個光輝事件同時發生的圖畫來記下這個時刻。在這幅畫上——他九歲時畫的,並非故意地帶上了蘇聯招貼畫藝術的味道——山迪想像她在離我們家幾英裏遠的地方,置身於寬街和市場街街角的歡樂人群之中。一個二十三歲的年輕女子,身材苗條,一頭黑發,滿面笑容,興高采烈。令人驚異的是,她單獨一個人,站在該市兩條最繁忙的通衢大道的十字路口,系著一條有花卉圖案的廚房圍裙,一只手橫放在圍裙前面,其臀部寬度給人以尚為小姑娘的假象。她在人群中獨自一人用另一只手指向空中的“聖路易精神號”,這架飛機正引人注目地通過紐瓦克市中心的上空,而就在此時此刻,她意識到,她懷上了桑福特·羅斯,對一個人來說,這個業績的輝煌並不亞於林德伯格的勝利成功。

一九三二年三月,查爾斯和安妮·莫羅·林德伯格自己的第一個孩子,在新澤西州鄉村霍普威爾隱蔽的新房子裏被綁架,二十個月前他的誕生曾是全國性的喜慶時刻。那年,山迪四歲,我,菲利普,尚未出生。大約十個星期後,在幾英裏外的樹林裏,這個男孩腐爛的屍體被偶然發現。那孩子不是被蓄意謀殺,就是給意外害死的。他是被人暗中從兒童床裏攫走的,當時還蓋著被子。他從二樓育兒室的窗戶被抱出去,沿著臨時搭的階梯下到地面。當時他的保姆和母親都在另一間屋裏忙著傍晚照例要幹的事情。這起誘拐和謀殺案的審訊在新澤西州弗萊明頓舉行,一九三五年二月裁定三十五歲的德國前罪犯、與其妻居住在布朗克斯的布魯諾·豪普特曼有罪。當時審訊期間,這名世界上首位單獨飛越大西洋的飛行員的大無畏精神為苦難所滲透,這種苦難把他變為一個堪與林肯相比的殉道巨人。

審訊結束後,林德伯格夫婦離開美國,希望通過暫時移居國外來保護他們的新嬰兒免受傷害,並使他們所渴求的隱私權能恢複到某種程度。這家人遷徙至英國的一個小村莊,從那裏,林德伯格以平民的身份開始前往納粹德國旅行,結果使他變為大多數美國猶太人心目中的壞蛋。在他五次訪德過程中,他能親自去熟悉龐大的德國戰爭機器,曾受到空軍元帥戈林的奢華款待,曾接受以元首名義隆重頒發的勳章,甚至相當公開地表示對希特勒的崇敬,稱德國為世界上“最有趣的國家”。而所有這些興趣和頌揚都伴隨希特勒的一九三五年種族法律而來,這些法律否定了德國猶太人的公民、社會和財產權,取消了他們的公民資格,禁止他們與雅利安人通婚。