这个年因为发烧、咳嗽和崴脚,对我而言就是一个躺在床上追剧的年,70集的《知否》成为首选。平时很少看电视的画事君不得不说这个剧还真是良心,起码在美学上把北宋市井生活、官员家庭的陈设、用具、生活气息都表现的相当准确和完整。

看剧还有一个感想就是,我是比较注重生活品质的人,现在也算高质量单身了,上次拿回来一个建盏放办公室喝茶,还被助理当宝贝给收到储藏室。但这个剧里,随处可见的建盏,湖田窑狗头壶、甜白釉点心盘,官窑的酒杯,我觉得我这生活质量,还比不上一个宋代女子。

比如《知否》里面的这几个姑娘,除了要上学,学针织女红,还要学会官宦家庭必备生存技能:插花、焚香、点茶、挂画。其优雅高贵,真的让人想穿越过去。有人可能说,这是官家小姐才这样,但是看完后求知欲促使画事君还真的特意去了解和查资料,宋代的美学特征,不是仅存在于官宦贵族阶层,而是充满整个社会阶层的市井生活的雅致。其实《知否》中的盛家仅仅是个五品官,并不是什么高官。

所以今天,我们就来看看,北宋的一个普通中产女子,能享受到的“小资生活乐趣“。

插花

首先是插花。中国的插花开始始于佛前供花。在宋代时普及为文人和一般平民的生活方式。宋代的插花贯穿于生活中的体现在于:对插花艺术的欣赏从富丽堂皇变成了清雅疏静。

《四时花篮图 冬 》 宋 李嵩

使用花篮插花这种方法后来也传入日本,日本古时的传统竹木花篮如今都上了拍卖会,最高拍出30多万的价格,由影星刘嘉玲买入

孔嬷嬷说道这种审美意趣时用了山水画的词汇“外师造化,内发心源”。这当然是编剧借用过去的。但是在书画和史料的记载中,也许与当时的风尚确实暗合的,毕竟一个时代的艺术风格是贯穿始终的。

后来南宋孟元老写的汴梁生活指南大全《东京梦华录》就记载:当时的平民小户对一户人的生活品味评判标准之一,就是这家人的插花技艺。这就可以理解为,当时插花已经成了普及整个阶层的生活方式。

所以别看墨兰作为白莲天团的一员,但怼的还真的是大实话了。

居住在汴梁的你很方便买花,《东京梦华录》就记载了当时花卉市场的繁盛。(卖花者以马头竹篮铺排,歌叫之声,清奇可听。)

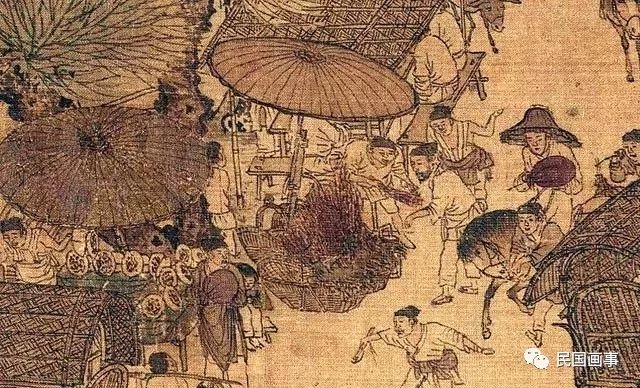

张择端的《清明上河图》也给了我们信息,当时汴梁城内已经有花商了。而且我们可以注意下买花的买主的穿着,也就是汴梁的普通市民。集市上把花买回来插上,一清早的精神头都有了。

《清明上河图》中的花商

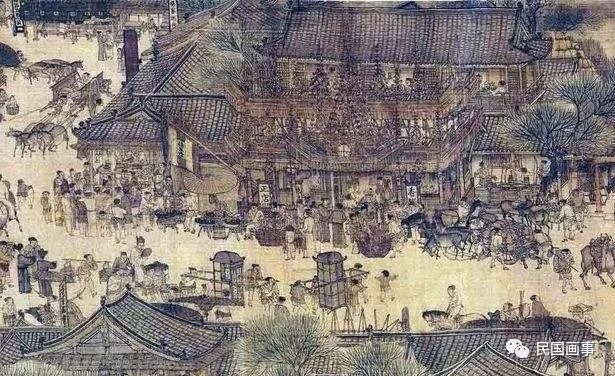

正好说道《清明上河图》,《知否》的汴京街景,大量借用了清明上河图,连孙羊店、十千脚店,久住都造出来了,作为把清明上河图每个角落都看过好几遍的人,我当时看到就隔着屏幕笑出声来。

放大图片可以看到孙羊店的招牌

北宋女子爱插花也有图为证,你看下图这位小娘子,估计对于自己插的花很满意,洗手的时候眼神也不带转移的。

《盥手观花图》南宋

小户人家没有园子也不打紧,若是天气好,把香炉与花篮放在小轩窗前,也是精致的很。我们注意这幅画台案边上细烟缭绕的香炉。

焚香

这里就不得不说到焚香。

玩画是很费钱的,但是相对于玩画,玩香才是更烧钱的行当,因为,焚香,它真的是在烧钱啊。

中国人的香,不同于西方的精油是花香果香这些,中国的名香,都是些稀奇难得的玩意,比如沉香、麝香、檀香、龙涎香。《知否》中有专门教焚香的情节,用的就是沉水香,其实就是沉香,因为这种木头在水中能沉下去,因此叫沉水香。沉水香这三个字一出,我就知道这节课很贵了……

宋人的精致生活离不了香,当日的汴梁城肯定是终日香气弥漫。焚香在我们现代人的日常生活来说比较陌生。因为今天的焚香活动主要在寺院,用于和神明做交易。但是在宋代,是为了给整个日常家居生活增添情调的。有一整套的香道文化。

别看孔嬷嬷说的简单。

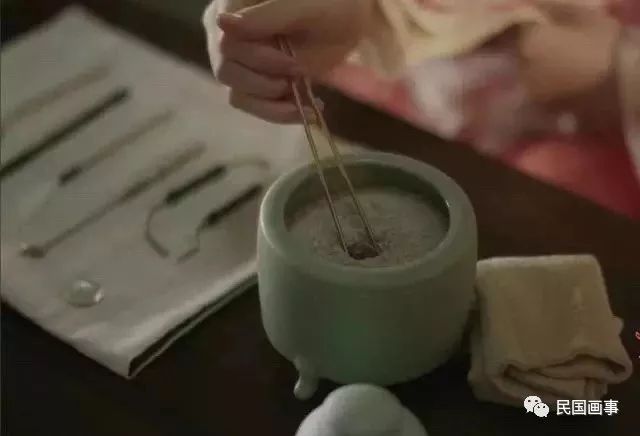

但是实操起来是妥妥的高操作,就以剧中出现的“隔火熏香”来说。这是一种十分考究的用香方式。

首先捣松香灰:这个步骤在于让香灰蓬松利于香炭燃烧不容易灭。

然后入炭:用火箸在灰中转出一个可以放入香炭的小孔。香炭与香灰之间最好隔着五毫米的空隙,这个就是要根据经验了,目测是手残党的噩梦。

其次抹灰:用火箸整理香灰成圆锥状,力道不宜过紧。

开孔与放置隔火片(此处是墨兰与如兰的撕X画面,就不放图了。)

最后放置香材:

这是一种玩法,还有一种玩法叫香篆,即用香粉做出一个篆字来烧,烧完后的香灰仍然是一个完整的字。

香材的品类又是一个大学问,较为常见出名的有沉香、奇楠、檀香、香丸、香饼等各种香品。宋代的交际中,若贵客来访,现代人的待客是朋友来了有好酒、那会是朋友来了有好香。想知道自己在朋友心里什么位置,进门后闻闻他用什么香招待你心里头就有X数了。

繁复有繁复的好处,那就是这样的焚香方式。如果手艺火候掌握的好,能烧上两个时辰,香气经久不散。也只有这种焚香方式《听琴图》中的宋徽宗才能臭美啊。要是隔个一小会儿蔡京要去倒弄下香炉,你脑补下那个画面还雅的起来吗?

总之啊,必须得有钱有闲才行~

《听琴图》宋赵佶

挂画

挂画,在宋代以前是贵族阶层的室内装饰手段之一,而且多是壁画的形式。但是演变到宋代时,已经普及到了中产家庭和一般文人家中不可缺少的室内装饰了。形式也变成了纸本或绢本的可移动部件,最著名的宣和裱,就是北宋宣和年间出现的裱画样式,一直流传至今。

宣和裱的最大特点是有两条”飘带“,叫做惊燕,用途是当鸟飞到画前时碰到这个,它就会动起来而使飞鸟惊吓而走,不会对画造成损害。后来屋宇的封闭性越来越好,中国的惊燕就演变成了两条装饰,而日本还保留原来的样式。

挂画虽字面意思是画,其实也不仅限于画作,也可是诗词书法。形式内容根据主人自己的品味还有居室的功用来决定。

比如剧中大娘子的卧室放的就是一幅山水画。这里取的是居室功用。因为在古人的观念中山水画有个功用叫做“卧游”。即用来足不出户享受自然风光。

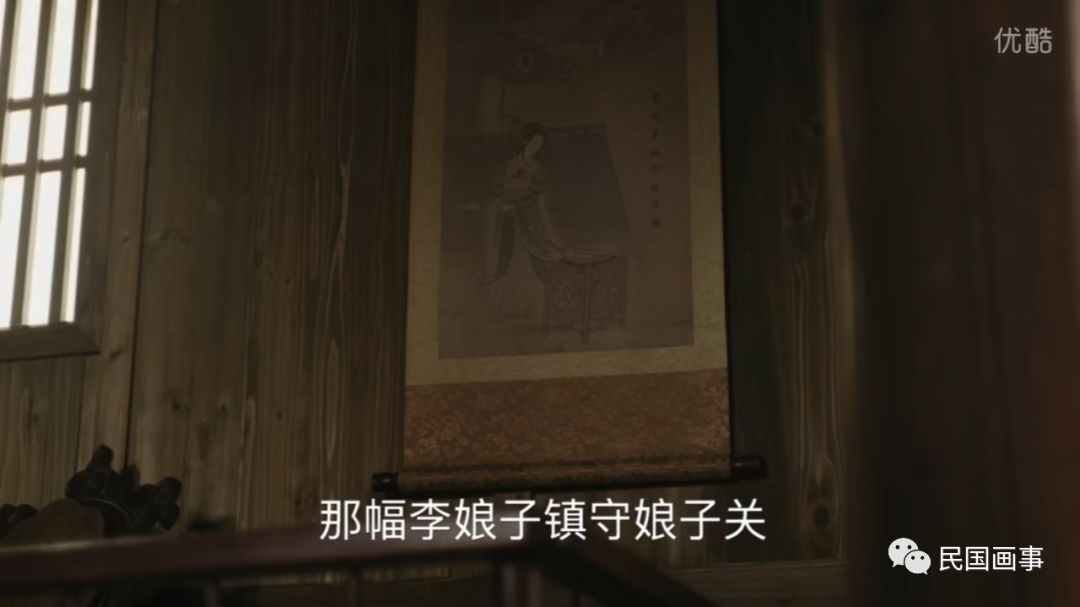

而卫小娘房间里挂的是《李娘子镇守娘子关》,这里取的是个人品味,表达了主人的道德追求。这幅画也是卫小娘留给明兰的遗物,告诉她,女子不靠丈夫,也能做出一番事业,这幅画对明兰形成外柔内刚的独立性格,起了很大影响。

连买进来的妾室简陋的屋子里都有挂画,这当然得益于宋代绘画的繁盛发展,当时的普通市民,也有大把的好作品可以选择。在汴京大街上,你买完花,顺道还可以选张画。

宋代书画交易十分普及。从现在遗留下来大量宋代的佚名画,其实就是当时的商品画。甚至都不用去专门找画店,可以就近看看有没有狗皮膏药摊。有时那些商贩为了吸引顾客也兼职卖画,而且是买药送画。

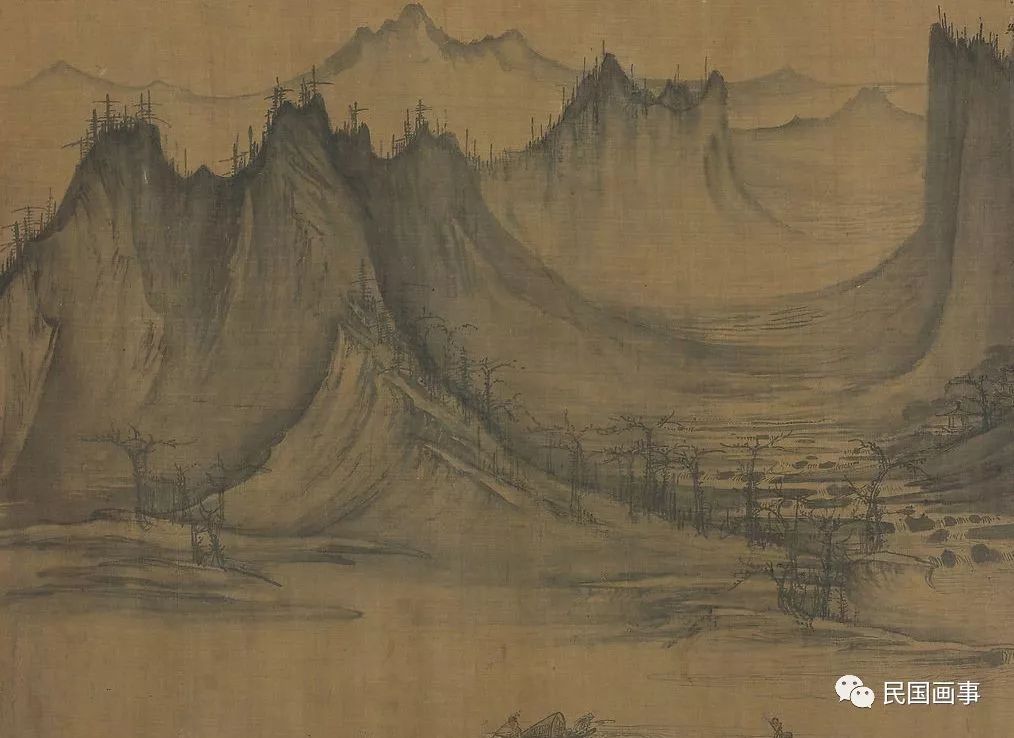

为啥这么说,因为宋画名家许道宁当初就是在街头卖药送画的……而,他的画长这样……

《渔父图》宋许道宁

想想如果这就是宋代平常人在街摊上能买到的作品的水平,这个社会的审美水平得多高啊!肯定不会有人在家里挂是书协会员的“天道酬勤”的!我决定不穿越回北宋了,因为穿过去就要失业了,写个宋朝画事根本没人看!

点茶

午饭过后,若有客来访,可为其点上一盏茶。点茶,是唐、宋时代的煮茶方式,工序繁杂。

唐宋之后,蒙元自不必说,明代开始盛行的是和我们今天一样泡茶叶的屌丝喝茶法。洗脚上田的朱重八同志的朝代。点茶这个精细活儿逐渐消失在中国人的生活中了。

精致繁复的点茶法反而被日本继承了下来、发展为茶道。这里还真的引出一个知识点:我们老以为(其实很多普通日本人也以为)中国对日本文化的影响大部分在唐代。但其实日本在许多文艺活动和生活方式相当多的方面是受宋代影响。至少我们已经看到了花道、香道、茶道都是北宋影响更多,现在很流行的日本抹茶,其实也是宋代点茶法中衍生出来的。

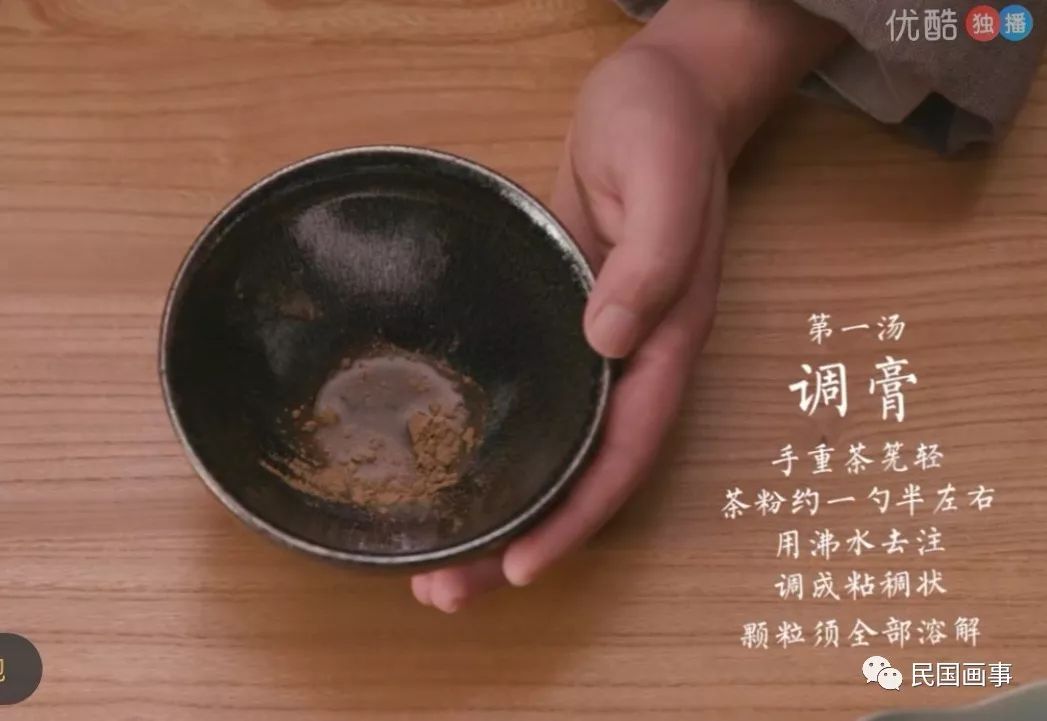

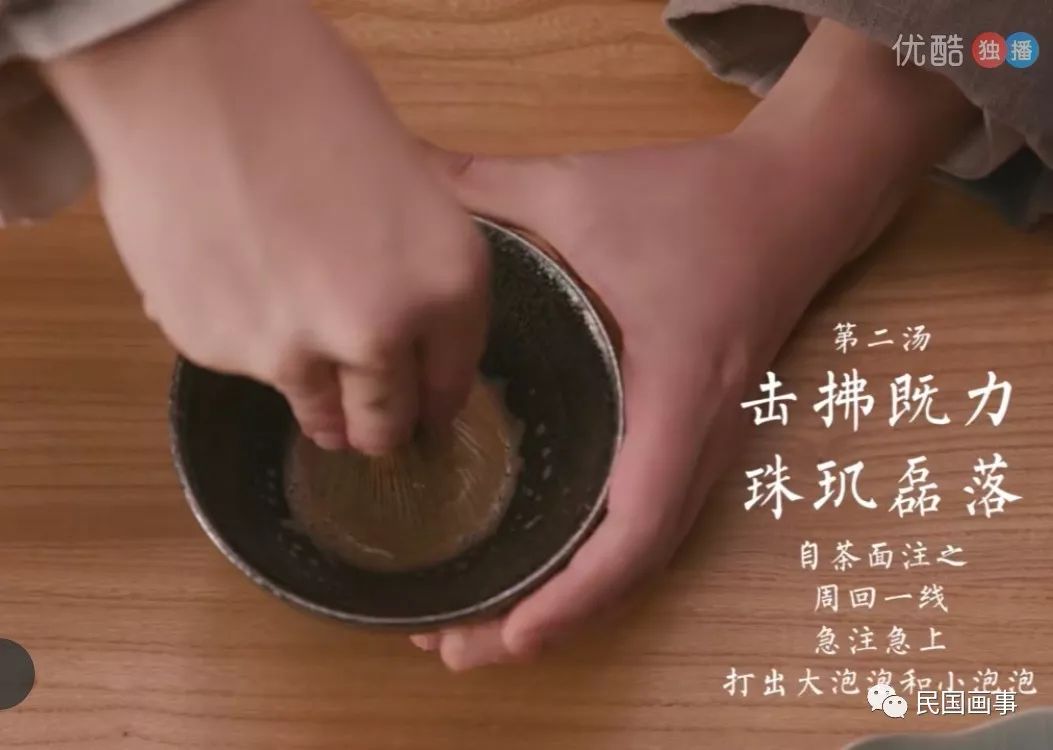

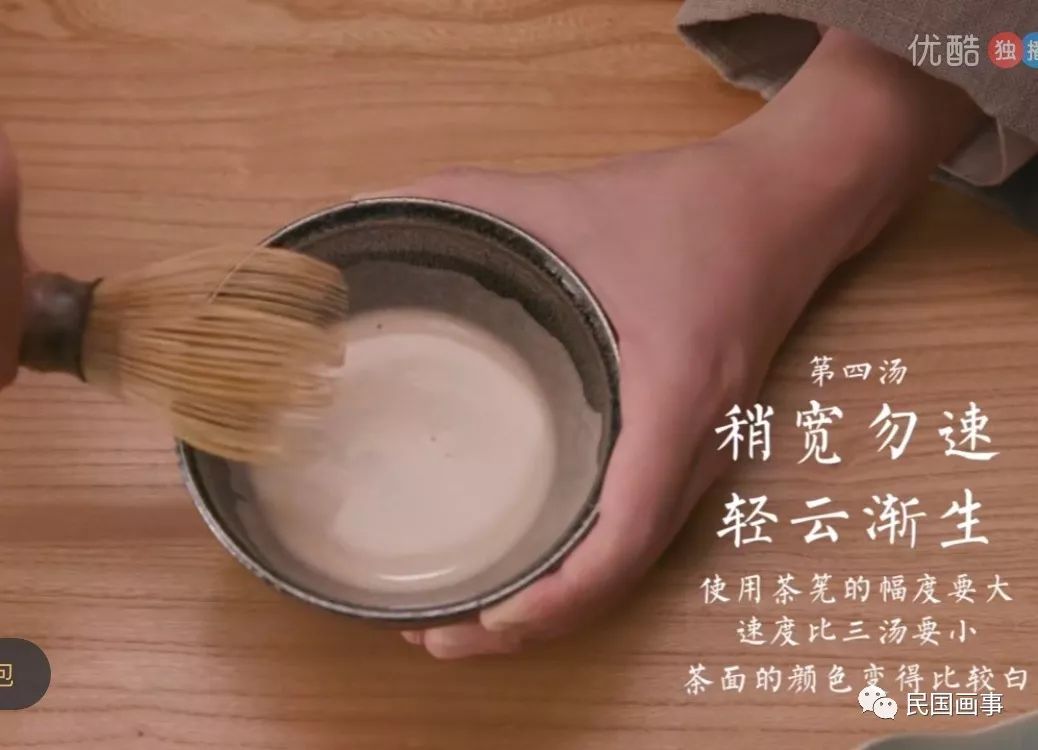

《知否》里面关于点茶的片段也不全,有兴趣的可以浏览一下宋代的点茶步骤。

请注意:这是茶筅,不是刷锅刷子!

恩,这看上去好像是一杯奶茶……

这么多步骤下来,我想,如兰小姐姐很可能如实的反映的宋代女性点茶的状态,点着点着就睡着了……

所以,有友人来访固然好。若无人到访自己一个人点茶太闷,又对自己点茶的技艺手痒的话,汴梁人会去斗茶。

从史料记载中,上到官家下到百姓都爱死了这项竞技了。上面这张剧照还复原了宋代点茶的整套茶具,我们可以和下图中的《斗茶图》做下对比就知道了。

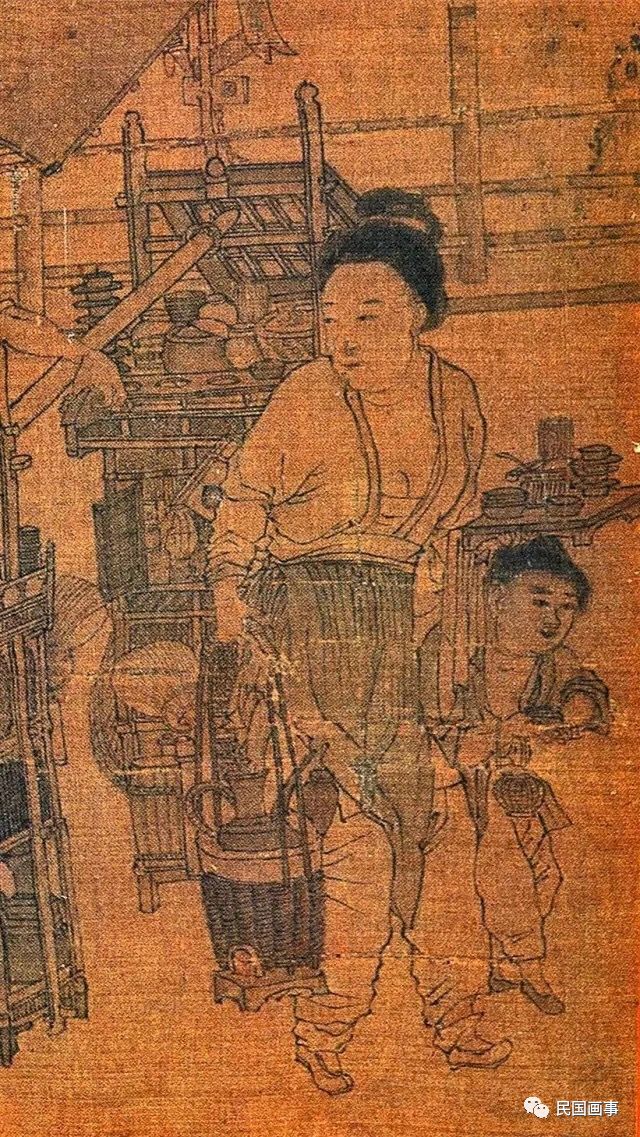

《斗茶图》宋佚名

《茗园赌市图》宋刘松年

斗茶又称“茗战”。点茶之后众人相互品评。点评的核心指标在于两点:其一是斗色,茶汤色泽以白色为佳。其二是斗浮,即看茶汤表面的茶沫停留在茶盏上的时间,耐久者胜出。称之为“咬盏”。

这只是基本玩法,除此之外还有茶百戏,茶山水等其他玩法。茶山水就是在茶面上做出山水的形状,类似今天的咖啡拉花。这个朝代真的是文雅到骨子里了,连民众沉迷的娱乐都不俗气。

点茶中对于“咬盏”的品评,还成就一种茶具成了宋代名器——建盏,若要做茶,必用建盏,而且要用这种像碗一样大的,要不然茶芜打不开。《知否》中的建盏是深入全民之中,人人捧着建盏喝茶。

丰富的市井生活,高端的审美水平,催生了对优质日常用品的需求。宋代烧造业因此名窑辈出。平日的生活中,可以用建盏喝个茶,用湖田窑的瓷器喝个小酒也是美滋滋。我实在太喜欢这种带温碗的设计,喝热酒美滋滋。

(剧中出现的湖田窑执壶和温碗)

这一通耍下来,悠闲中度过浮生半晌。你会发现才不过到黄昏点点滴滴。若恰好像我们现在正碰上元宵节,晚上还能去看个花灯都不耽误。