“我作為女性就要寫出那種能在現有條件下掌握自己命運的女人。”在小說《多灣》出版時,作者周瑄璞曾經這樣講到。1970年出生於河南省潁縣的周瑄璞,現為中國作家協會會員,出版了《夏日殘夢》《我的黑夜比白天多》《疑似愛情》《多灣》等一系列作品。作品曾入選中國小說學會“年度小說排行榜”。也曾獲中國女性文學獎。

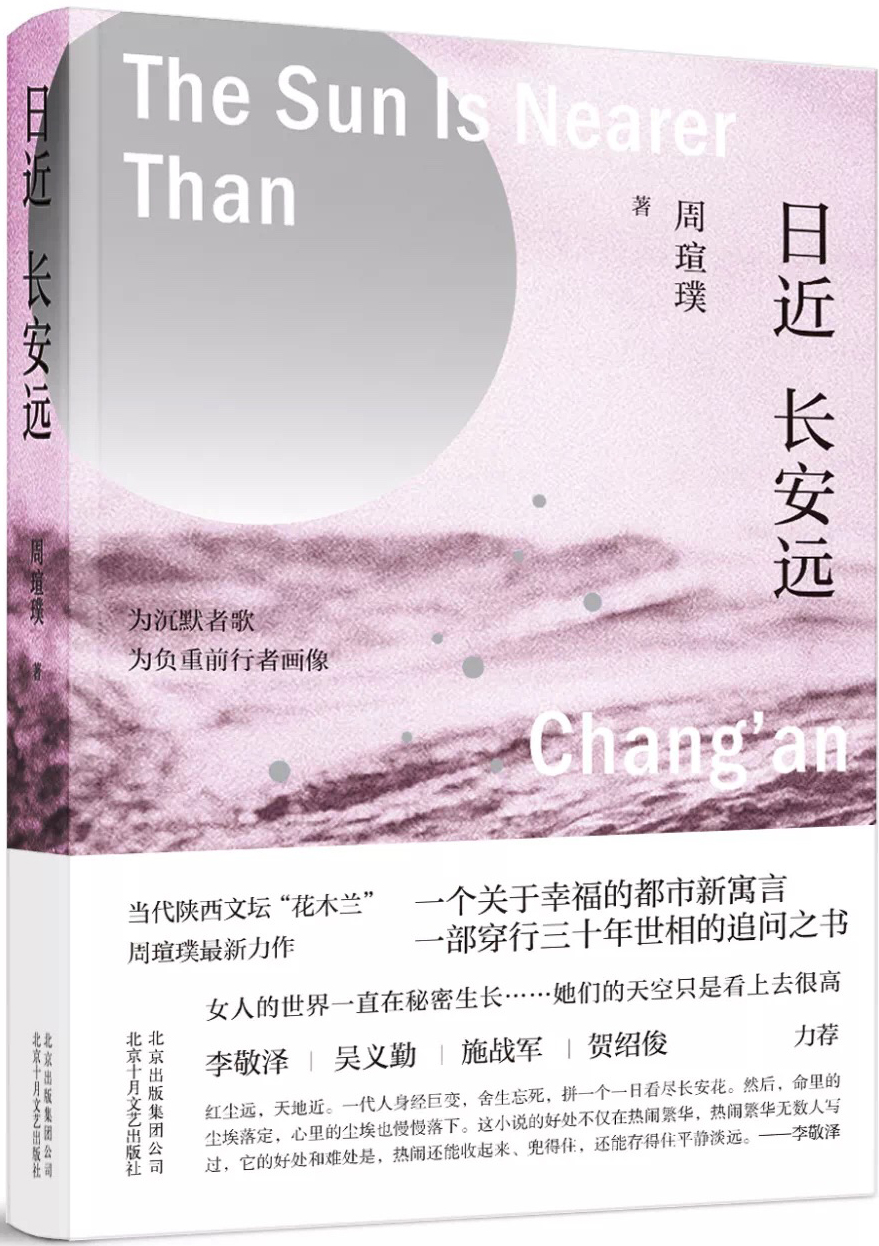

在《多灣》之後,周瑄璞帶來了自己的新作。最近,周瑄璞新作《日近長安遠》在北京舉行新書發布會。評論家賀紹俊、張莉以及作者周瑄璞與各界讀者圍繞書的內容進行了討論。

發布會現場

日近長安遠:女性幸福的“長安”在哪裏?

《日近長安遠》講述了兩個生於上世紀六十年代的鄉村女子羅錦衣和甄寶珠,從農村走向城市的經曆。兩人一起參加高考,兩次無望落選,又一同當了民辦教師。八十年代中期,一個偶然的機遇,她們的生活分道揚鑣,從此走上不同的兩種人生。一個順天知命,溫順本分,一個用身體開疆拓土,步步攀爬高升。三十多年後,她們都傷痕累累地回到生命的起點,感慨人生。

《日近長安遠》的書名來源於《世說新語》的一個典故:在晉明帝小的時候,父親晉元帝問他,太陽和長安你覺得哪個遠一些?晉明帝回答說是長安遠,問其原因,回答說是因為抬頭只看得見太陽,看不見長安。後人便用“日近長安遠”這個典故比喻向往帝都而不得至,多寓意功名事業不遂,希望和理想不能實現之意。周瑄璞講到,“在寫作過程中,我突然讀到了‘日近長安遠’這個典故,它特別切合我想要表達的東西”。

周瑄璞

在賀紹俊看來,“日近長安遠”也恰恰點明了這部小說的主題,是故事主人公的心理寫照。“羅錦衣和甄寶珠也面臨著日近長安遠這樣的心理焦慮。她們出生於農村,向往城市的生活,城市對她們來說好像是一個幸福的存在,她們要脫離農村到城市去追求他們的生活的幸福,她們這么行動了,但是她們卻也像晉明帝的感受一樣,日近長安遠。這個城市的幸福就像那個好像在身邊,卻又達不到的長安一樣。”

在提到自己的創作初衷時,周瑄璞坦言道,在10多年前就有寫這樣兩個女性的想法,兩個條件、起點差不多的女孩,因為對自己身體的認識不同,對性別的思考和定位不同,造成人生的巨大差距。但寫著寫著,越來越發現自己對主人公感同身受,“你的主人公不再受你的控制,她自己變得非常強大,她的力量大於了你,你對她束手無策,你只能觀察她,觀望著她,你已經不能再把控她了,就由著她自己的力量生長。”

身體:性別與勞動工具的碰撞

在《日近長安遠》中,提到了兩個女性主人公:羅錦衣作為一個農村女性,為了得到自己想要的東西,靠著自己的身體跟各種男性曖昧,不斷往上走向物欲的巔峰;甄寶珠有著普通女孩的生活,擁有一個愛自己的丈夫,但也要為了生存去承受生活的各種磨難。盡管兩個人擁有不同的生活態度和生活方式,但是最終兩人都有著同樣的感受。

《日近長安遠》

在賀紹俊看來,小說中寫的女性人物的生存狀態,反映的是我們中國整個現代文化語境中女性生存狀態的現狀。“我們的文化語境是不允許女性對自己的一切進行是自由主宰的。我們的社會是這樣的,出了問題,我們只會認為是女人帶來的問題。但實際上,應該首先追究的是男性。”

自古以來,女性身體都是一個恒久不變的現實議題。我們總是在一面消費著,一面又在批判著女性身體。作為曆史文化熏陶下的現代人,不管是男人、女人,還是社會各個階層的人,我們都是在一邊依附一邊獨立。周瑄璞也坦言自己在寫作過程中是十分矛盾的,“寶珠和羅錦衣一個是我的盾,一個是我的矛,我自己也不知道該怎么辦了。”

“甄寶珠在某種程度上也像羅錦衣一樣,也是在出賣自己的肉體。”在賀紹俊看來,羅錦衣是出賣作為生理性別的身體,而與之不同的是,甄寶珠出賣的是作為勞動工具的身體。她勤勞、刻苦又隱忍,為了生活去城市裏打工,付出超出她承受能力的勞動。到四五十歲的時候,身體已經衰老得不成樣子。“我們的社會從來沒有從這樣一個角度去關心婦女,去呼籲、維護女性的權利。那么我覺得,這才是中國的女性主義特別需要重視的一點。”

就像他在腰封中寫的那樣,“作為女性性別的身體和作為勞動工具的身體在這裏相遇了”。

但重要的一點是,小說不是要批評現實,不是要提供一個道德的評判標准,而是要展現我們生活中各種各樣的人和各種各樣的生活方式。

女性意識的寫作

《日近長安遠》寫了兩個女人不同的人生,不同的命運。張莉認為,一個純文學作家和一個流行小說家非常大的不同,就是要給女主人公什么樣的命運。這個小說最好的部分就是一個女性經過30年的折騰突然發現,人生可能還有更多的可能,我覺得這是很有意思的。“我認為這部小說跟通常我們理解的女性小說不一樣,女性成長小說一般是指女性在不破壞既有的價值判斷或者道德的基礎上一路往上走,最後走到巔峰。而《日近長安遠》戳破了黑暗和幻想的東西,這是很了不起的。”

在她看來,所謂的女性寫作也好,女性精神也好,並不是一個女性作家寫了一個女性,她就是女性寫作。也不是說她一定要贊美一個女性,把一個女性寫成非常美好的人物才是女性寫作。“女性寫作裏面非常重要的一部分就是看到女性身上本身的東西,就是黑暗的那些你難以言傳的東西,你要把它寫出來。這個小說寫了被權力支配的女性,但是這個女性又有幡然醒悟的現代性的一面,這裏面寫得非常複雜的、而且是切實的女性,你能夠感覺她是活生生、此時此刻的女性們。”

在提到寫作時,周瑄璞認為,寫作是她成長的曆程,因為文學作品是沒有答案的,“文學不是正確,也不是黑白分明,它是混沌的,曖昧不明的,是說出我們的痛和無奈的,並讓我們展望一下想要抵達的地方。”

“在這樣的一個女性的命運的書寫裏面,你不是要書寫一個模范,要書寫一個理想人物,你只是寫了一個現實,這個現實,他有對有錯,不能因為你寫完了覺得所有人都是這個樣子。如果是這樣的話,你要考慮一下。因為它是世界的實然而不是世界的應然。”在張莉看來,小說有兩種方式,一種是要寫世界的應然,這個世界應該是什么樣的。一個作家對世界懷有那么大的痛苦、憤怒、不安,是因為她覺得這個世界不應該是這個樣子,應該有一個更好的樣子;有些小說家會寫這個世界的實然。這個世界就是這樣,要寫出來。不管是實然還是應然,你都會感到痛苦。

“作者最終要表達的社會、人生和人性,都是在時光的場合中,在故事大樹枝丫中的一個樹枝或者一個浪花,一個閃光點。不管是寫誰的故事,我都想表達我自己的生命體驗和情感。”周瑄璞說到,羅錦衣和甄寶珠最終和自己的內心達成了和解。他們雖然最後沒有達到世俗說的輝煌和成就,但是他們走過了這么多年的生命長河,他們付出過,愛過,也得到過。他們看似倒在追求成功的路上,看似是傷痛在尋找長安的路上,但是從某一個角度來說,她們踏踏實實地走過了每一天,她們付出了自己,也在在時光中也失去了一些,得到了自己想要得到的,也失去了自己該失去的。從這個意義上來說,她們是幸福的,她們永遠走在去往長安的路上。