旅行在过去首先是集体性质的:迁徙、打仗、朝圣、逃难、转移,诸如此类。

今天又回到了它的本义:群体迁徙。现在,假期被社会学家冠以别名——“季节性移居”,同时也被看作“消遣活动”。蓝色海岸的一处社交圣地的广告语则委婉表示:旅行是群体的孤独!

大家都是旅客;留守的人反而变得特立独行。所有的人都在路上。旅行不再是心血来潮,而是受神秘的迁移规则左右。人情巨变:世人不再难离故土,反而欣然踏上旅程。

当重读人文地理学大师们的著作时,人们惊讶于游记在白吕纳(Brunhes)或维达尔·白兰士(Vidal de la Blache)的作品中所占的比重之小。他们似乎遗漏了人际关系中变化无常、捉摸不定、变幻莫测的一面。在他们眼中,游牧民族和定居民族之间的简单划分、历史上的先例及丹纳的环境影响论都各有其长。可能这是因为“地理学家是从土地而非社会出发的吧”(吕西安·费弗尔)。只有莫斯似乎理解了向“流浪犹太文明”的这一回归。而拉采尔(Ratzel)以及涂尔干的学生们即使未将土地视为第一要素,也不否认没有“领土支撑”就不存在社会这一原则。

这本随笔的目的之一在于说明我们的当代生活不再是个人的,而是集体性质的,在于展现一个没有立足点的世界的社会形态,在于以夏日度假者、温泉疗养者、沐浴者或度假者使用的手提箱为视角来论证人类地理学,我们敢这样说。

这是一颗“栖息地”无人栖息的星球;生活的人造环境胜过自然环境,因而导致经济地理学新篇章的开启(这些经济学家在看到外汇大量涌入、无形进口增加后,马上认识到这关系到一种新兴事物)。地图册沉默无言;现代水文模糊了古老的边疆概念,在图册里面寻找它们只是一种徒劳。“自然框架”已死,领土疆界的虚线到此为止;尤其是自飞机的发明以来,公路再也不是必然选择。低汇率打造的“天然通道”比河流或山坳还要多。此外,山坳也不再让人望而却步;意大利筹划在国界处开凿一百三十七条隧道。

每次参观野营区、车子组成的移动城市都让我们收获颇丰。它们的街道、商店、供水点,一切在几个小时内都会消失,只消折好帐篷,卷起床褥,发动车子,像马戏团一样下次又出现在其他地方,难以想象这会对当地经济造成何种程度的改变。这就是前原子时代具有“弹性空间密度”的城市。两年前,在我们游览巴利阿里岛时,一个马略尔卡人的话让我们十分震惊:“这个夏天我们都不能出岛;所有的交通工具都被外地人预订了;一天内二十架飞机从伦敦起飞,在帕尔马降落;八月份,岛上的外地游客比居民还多。”这在岛上是种奇观。这一单向通道应该具有一种道德含义,即作为一种新文明——度假车文明的征兆。公共汽车取代了被人种学家视为珍贵细胞的村庄,从此叶落归轮。

人的出行同这些外汇交易一样不可见。相关数据即使不算无用,至少也是滞后的。当数以万计、难以核实的旅客在星空下露营时,我们如何相信瑞士旅馆业每月评估的整夜住宿量的最高数据?

旅行成为新的迁徙动机,它的冲击自外而来,加入了“被称为一种行动轨迹的几近抽象之物”(维达尔·白兰士)。人种学家们认为除了饥饿、季节性活动、寻找劳动力外,迁徙还有其他动机:出于图腾崇拜而迁徙。我们难道没有参与新偶像——旅行俱乐部、旅游广告、被所有小说家赞扬过的海滩盛典、海底捕鱼、音乐节——的诞生?从前有思想之路;从前有信仰之路,德尔斐、麦加、德孔波斯特拉之路;我们今天还存在寻味之旅,或更甚,迷恋之路,这路跨越了政治意义上的国界线。

可悲的是,理想的边境线突然分崩离析。荷兰人匆匆出国去满足他们的山脉情节,腾出位置给渴望大海的瑞士人。在不考虑热火朝天的罢工,办理签证,酷热或蚊虫叮咬,接种狂犬病、破伤风、天花、百日咳、黄热病或百白破疫苗的情况下,只消在夏日一个美好的周末注视驶向加拉万区或瓦洛尔布镇的鸣着笛、长达三千米的车队,我们就能发现边境线存在的日子屈指可数。社会学家们谈论国界时所命名的“接邻压力”之物正在转化成另一种不可抵抗的压力,即离心扩张的压力。今天的海关就像1920年前后设置在城市入口的关卡,那时老爷车上哪怕有只诺曼底的小鸡没有申报,也会被拦在马约门外。

昨天,旅客在静止的世界坐立不安。在那最好的日子,在经济危机中的三十年代,人们无须预订座位,就能跳进总是空荡荡的火车里,以低价买到火车最好的车厢的座位!今天,人人都在旅行;公路成了逃离路线;英国人修建了三十分钟就能组装完成的房屋;保守主义的象征罗马教皇也在路上;洋流疲倦于永恒的轨迹,偏离位置,改变了气候;工程师在中亚山脉引爆原子弹,抽空海水,人工造湖(这种“渗流式迁移”无视国界线,和平条约的起草人及战略家划定争议领地、切割短命国土的心思都白费了);柏林墙同中国的长城和抵御苏格兰皮克特人的罗马长城一样,都是一种逆行倒退。

我们认为在这些持续的转移、渗透式的迁徙中存在一种深刻的原因:现代的旅行是个人防御的一种反应,是一种反社会的举动。旅客则是不屈服的人。这是远离国家、家庭、婚姻,逃离税务、多元功能、民族禁忌,避开殴打、违法的一种方式。从中我们可以发现一种类似胡格诺派的反对的抗议,因为胡格诺派的反对口号就是避难;避难、逃离、旅行、自由、解放,诸此种种互为依赖。这些皆关系到“远离”……英国人渴望远离雾霾;美国人渴望远离中西部的无聊;也有人渴望从专横的母亲、暴躁的妻子、嫉妒的情人身边逃开。而一旦越过边境线,你便成了一个异乡人,不管带没带外币,你都是一个不可侵犯的人物、一个外国富豪;用利涅亲王的话来讲:“我喜欢自己无处不是异乡人的样子。”有人为了存在旅行;有人为了生存旅行;有人为了摆脱束缚旅行。而为了向自己解释清楚,我们需要沉到潜意识中去。不由想起亨利·莫尼埃《通俗场景》中的那出幕间短剧。一对巴黎恋人在驿站前依依分手:

年轻女子:要分开了,不吻我吗?

年轻男子:当然……来……

(女子把面孔埋进手帕里。)

(男子抽着雪茄渐行渐远。)旅客想要得到认可,不愿像气态的幽灵一般,在单调的社会稠液里消融。而这正是瓦莱里在《我的浮士德》中所表达的形而上的东西:“世界的尽头在哪里?我多想到彼一游好确信自我的存在。”

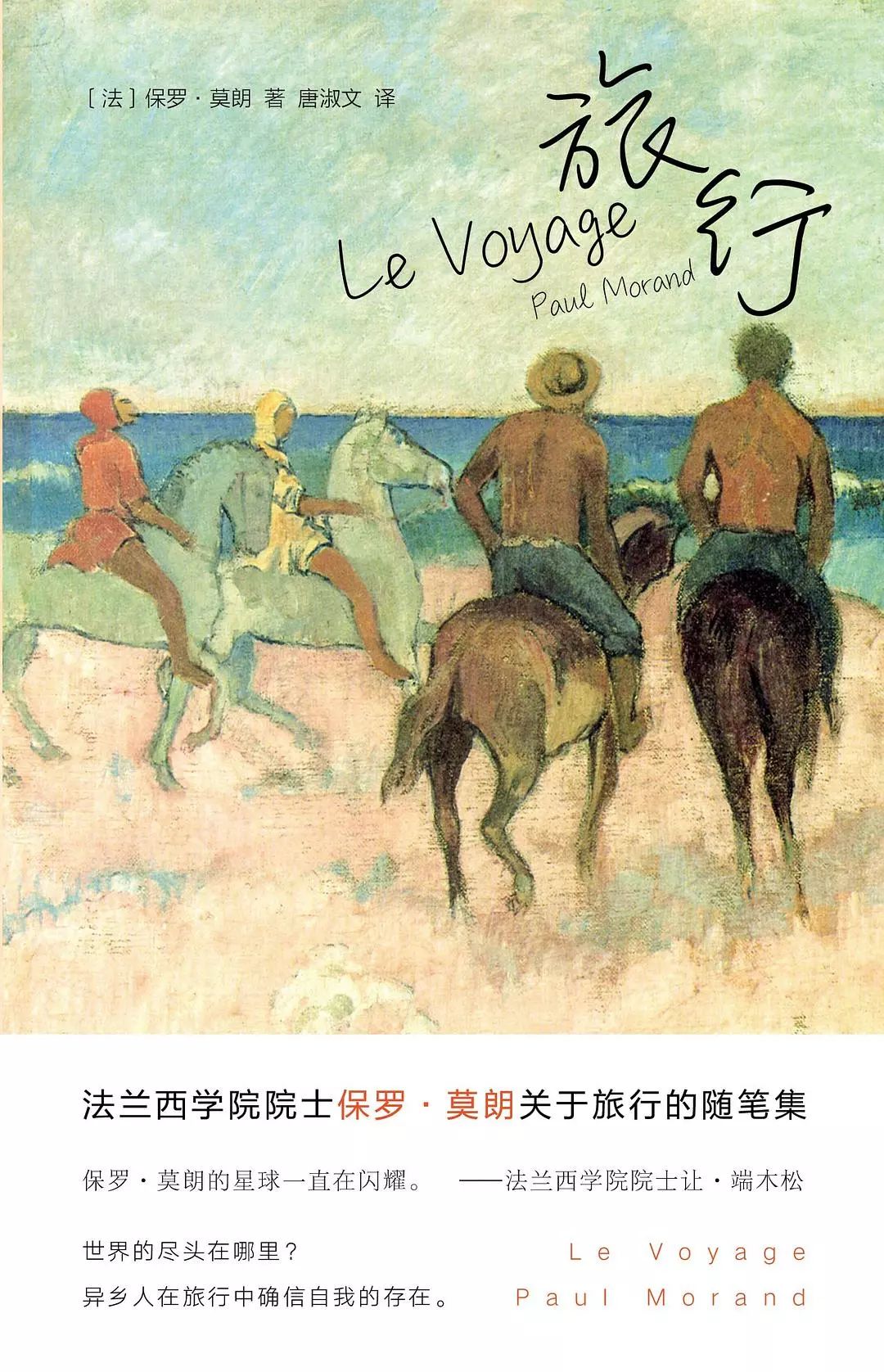

作者: [法]保罗·莫朗

出版社: 南京大学出版社

原作名: Le voyage

译者: 唐淑文

出版年: 2019-10-1

编辑 wei

图 网络 (电影《转山》)