假如将爱情场景具象化,置放在一定空间内来理解,无疑会要生动许多。先秦女性留在《诗经》里的是羞涩与期待,“将仲子兮,无逾我墙”,可见阻隔恋人的土墙其实很容易越过。唐代女性尚能“春日凝妆上翠楼”,迭至宋代,“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”,就连思恋也被限定在高墙上四角的天空了。

这样的联想未必科学,却符合一般人的印象:“灭人欲、存天理”的观念既诞生于宋代,当时女性想必深受其害。然而一些著名案例又提醒我们,宋代女性所处环境似乎比明清稍好,例如王安石在儿子王雱病重时,将儿媳庞氏另嫁他人,女词人李清照南渡后也曾再嫁,加上陆游的“钗头凤”故事,虽说不无后世加工之虞,也可以看出当时主流士大夫阶层的意识,尚未退化到《祝福》里鲁四老爷般的顽固状态。

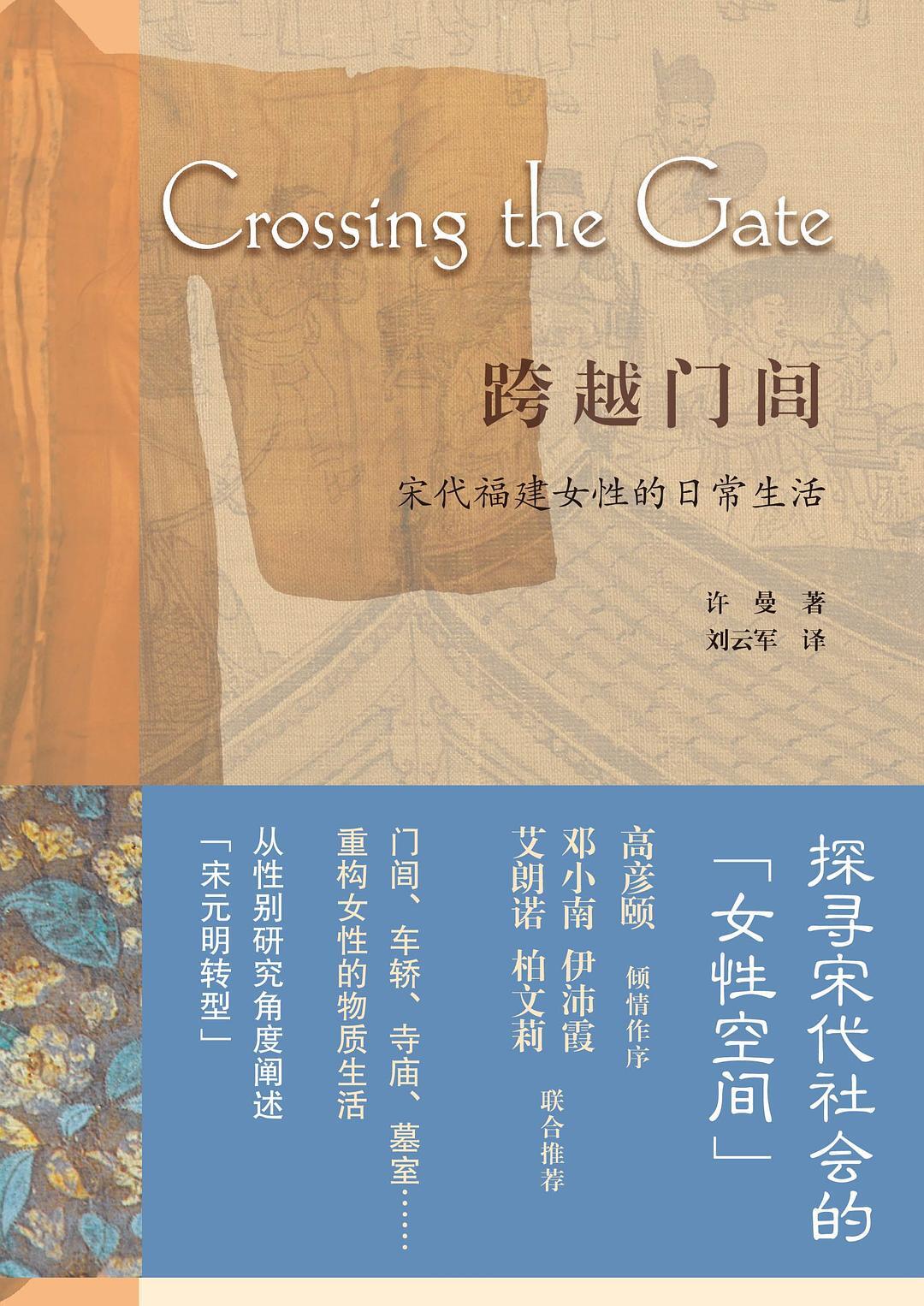

宋代女性所处的真实环境如何,当然有待于史学家的细致发掘,许曼女士《跨越门闾:宋代福建女性的日常生活》(刘云军译,上海古籍出版社,2019年6月出版)一书,就以文献和考古资料为实证,再现了宋代福建地方女性日常生活的图景。

《跨越门闾》一书的特点,在于从“空间”角度出发,将社会环境对女性的约束与限制,置放在具体的场景下来考察,避免了于虚空处架构的偏颇与失实。

依照男主外、女主内的思维惯性,“门闾”是兼具保护性与约束性双重功能的所在,直到今天,仍然有不少家长以不乱出门作为好孩子的标准,某种程度上,这与宋代限制女性的思路一脉相承。

许曼特别注意到,宋人开始凸出家中“中门”的意义,“中门被解释为一种物理界限,将家中的女性与外面的男性分隔开来。”

不仅于此,宋代的人们“从性别的角度对其内涵进行了改写,将中门从早期儒家经典中一个简单的物理界限,转变为在宋代儒学复兴运动者的文本中具有强大的仪式性的物件,并继续对明清中国的主流性别规范产生影响。”

经过宋人重新定义的中门,“由是在明清中国逐渐被接受为一种正统意识形态”。这种影响具体体现在哪些方面呢?无论是民间戏曲小说,还是如今年届耄耋的老人,大都听过“大门不出、二门不迈的大家闺秀”这一说法,所谓“二门”,即是作者所谈及的中门概念。

作者考察了宋代学者司马光对于中门的描述——众所周知,司马光以恪守礼制著称,按照司马光框定的模式,家被中门隔绝成内、外两部分,内是专属于女性的活动区域,而外则是女性的禁区。

戏谑一点说,“庭院深深深几许”,就是宋代士大夫们以中门隔绝内外产生的艺术效果。生活在中门以内的女性固然安全,却相应牺牲了自由,这种取舍一旦成为整个社会公认的价值理念,对女性地位的负面影响无疑是巨大的。

宋代士人重新定义中门的灵感从何而来?或许是借鉴自皇家宫城,参观过唐代大明宫遗址的人们可能会记得,地处中部的宣政殿就有一道宫墙“隔绝中外”,北边是所谓禁中、大内,南边则是举行仪式和办公的场所。谙熟“修齐治平”的宋代士大夫们,将宫禁制度用于家里,一定驾轻就熟。这种推测并非毫无因由,宋代负责皇宫中门事务的东、西上閤门使地位紧要,司马光等大臣可没少和他们打交道。

在更多阐述女性生活的细节时,《跨越门闾》选择福建为重点,也是充分考虑到“空间”的作用,宋代福建路人才辈出,蔡襄、蔡京、朱熹都出生于此,而远离京师的环境,使得福建保留了不少有异于中原的习俗,更便于观察新儒家主流思想的渗透过程。

除“中门”这一概念之外,书中还从出行方式、社区生活、政务互动、乃至墓葬等多个维度,全方位展示宋代福建女性身处的“空间”与生活方式。至于大众关心的宋代女性自由与否,作者并没有给出一个终极答案,这种别致的观察视角和理路,本身就是一种全新的尝试,告诉我们历史寓生于细节与实在当中,原本就不是一个确然的答案可以轻易笼括的。