每一座钟鼓楼,都是古城里时间的守望者。

在老一辈们的眼中,它们代表着记忆里城市的最高点。在旧屋平房四散于尘烟之前,古城的居民们总是习惯仰望城中高大的钟鼓楼,向外人吹嘘的时候,也不免夸张地称之“半截还在天里头”。对于长辈们来说,面目沧桑的钟鼓楼记录着年少轻狂时的故事。

而对于年轻人来说,它们也象征着灯红酒绿的闹市区。即使在今天,处在城市中心的钟鼓楼,依然是全城最繁华的地方,无论是西安钟鼓楼附近的回民街,北京钟鼓楼不远处的什刹海,还是杭州以鼓楼为起点的南宋御街,都在古朴中透露出盎然的生机。

钟鼓楼承载着岁月的旧迹和新痕,时光在这里仿佛折叠了一般——帝王在楼头俯瞰他的国土,将军在楼上巡视他的城池,老人们倚在楼边晒着太阳,年轻人则在不远处彻夜狂欢。正如作家刘心武所言:

“钟鼓楼高高地屹立着,不断迎接着下一刻、下一天、下一月、下一年、下一代。”

古都的巅峰在哪里?

钟鼓楼独特的地位,最初来源于其特殊的职能。

在古代,居民们对于时间的流逝,大多以击鼓撞钟的更次为准——每天夜里为五更,入夜的定更和清晨的亮更(也称五更)要先击鼓后撞钟,深宵从二更到四更都是只击鼓不撞钟,这就是所谓的“晨钟暮鼓”。

作为古老的报时工具,钟鼓楼大多修筑在城市的正中心,使钟声和鼓声能够均匀地传播四方,辐射全城;而所谓“居高声自远”,为了让报时的声音更加悠远绵长,钟鼓楼往往又建得极高,西安鼓楼北面的牌匾上,还题着“声闻于天”四字——恨不得让上天也听到。

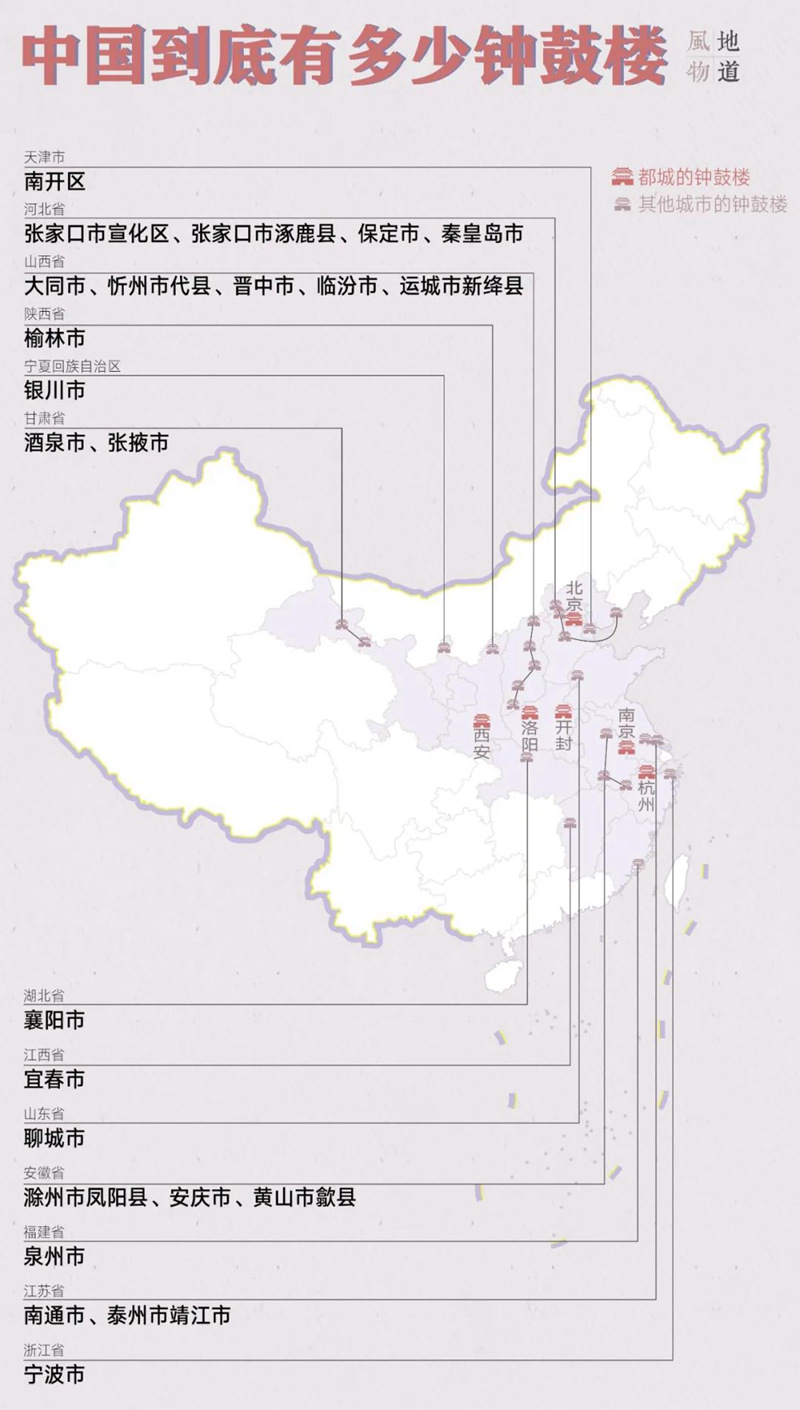

对于古城来说,无论是汉唐的长安城,元明清的北京城,还是北宋的“东京”开封,六朝古都南京,钟鼓楼都是“标配”。我们今天所能见到的钟鼓楼,在全国范围内尚有30余座,大多成型于明清时期,部分由后人修缮或重建,巍然屹立在历史长河之中。

中国部分钟鼓楼分布图(不包括少数民族的鼓楼),有的为现代修缮或重建。制图/Paprika

所有钟鼓楼里,形制最大、名头最响的,要属西安的钟楼。尽管“长安城”里到处古迹、遍地风流,可在西安人眼里,钟楼依旧是不可取代的地标性建筑,从明洪武年间初建于广济街口,到明万历十年(公元1582年)由于城墙扩建搬迁到今址,钟楼一直都处在城市的正中心,俯瞰着这座沧桑古都。

西安钟楼,是当时城内最高大的建筑物。城中东南西北四条大道在它的脚下交汇,正好对应着楼内呈“十字贯通”状的四方券门,绾毂东西、勾连南北;在方形石墩之上,总高36米的钟楼拔地而起,楼间有重檐三滴水,楼顶为四角攒尖顶,楼中还饰有描龙画凤的和玺彩绘。

相比富丽堂皇的钟楼,西安的鼓楼则显得更为敦实厚重。下部的石墩宽达52.5米,当中开有6米的券洞,南北干道穿楼而过,南面的匾额上题有“文武盛地”四字,相传喻示着西安城里的“钟鼓齐鸣”。鼓楼的历史尤早于钟楼,元朝的“敬时楼”就修在今天鼓楼的位置。

北京的钟鼓楼,则位于首都南北中轴线的最北端。两者相隔百米,遥遥对视,鼓楼丰腴而钟楼清瘦,鼓楼为红墙灰瓦,钟楼则灰墙青瓦,用余钊在《北京旧事》里的话说,“鼓楼像一个穿红袍、戴红帽、矮胖身材的贵族,钟楼像是一个穿灰袍、戴灰帽、瘦高身材的平民”。

或许是因为自元代始建就屡遭焚毁,经历明清两朝的重建和修缮,北京钟楼通体采用了砖石结构,整座建筑强化了共鸣、扩音和传声的功能。楼中二层的“永乐大钟”,通高7米,重达63吨,堪称“古钟之王”。钟响之时,“都城内外,十有余里,莫不耸听”,与鼓楼一起,为古城播报了600余年的“北京时间”。

南京的钟鼓楼则由于城市结构太复杂,大有“龙盘虎踞”之势,无法确定中心。明太祖定都南京,于洪武十五年(公元1382年)按照“左列鼓架,右建钟楼”的布局,在黄泥岗上修建了钟鼓楼。即便此后明成祖迁都北京(据传本来想迁都西安,西安的钟鼓楼就是为此而建),南京的钟鼓楼依然承担着迎王、选妃和接诏的重任。

到今天,南京的钟楼已然不存,鼓楼则被包裹在林立的高楼之间,成为一个区域的名称。

钟鼓楼,城市中心的防线

在都城,钟鼓楼掌管着时间和秩序,象征帝王的权威。而在边关,除了报时之外,高耸入云的城楼还承担着示警和巡防的重任。

位于张掖的镇远楼,仿造西安的钟楼建造而成,高高耸立在河西走廊之上,从楼名“镇远”(又名靖远),就能依稀窥见其峥嵘气象。而楼上匾额,东为“金城春雨”,西为“玉关晓月”,南为“祁连晴雪”,北为“居延古牧”,四面的券洞仿佛连通其“金城”兰州、玉门关、祁连山和居延海,显现出张掖咽喉要道的地位。

而在北方,宣化的清远楼(钟楼)和镇朔楼(鼓楼)同样是属于“边塞”的钟鼓楼,拱卫在北京的西北方。清远楼始建于明成化十八年(公元1482年),矗立在高达8米的十字券洞上,外部为重檐多角十字脊歇山顶,檐上通体碧绿琉璃瓦,东、西二侧题有“耸峙严疆”、“震靖边氛”,威仪非常。

宁波鼓楼(今海曙楼)的历史,更能追溯到唐长庆元年(公元821年),是宁波立城之标志,也是镇守海岸线的战略要地。当年明州刺史以今天中山广场到鼓楼一带为中心,立木栅为城,称作“子城”(据说到今天,老宁波人打车还会在中山公园对门下车,而新宁波人一般在昇阳泰对面下车);到后梁,因在明州置海军,鼓楼被称作“望海军门”。

到宋朝,宁波鼓楼又改称“奉国军门”。庆历八年(1048年),新任鄞县(今宁波鄞州区)县令的改革家王安石,专门为其写了篇《新刻漏铭》,表示要以刻漏报时“勿棘勿迟”的速度,来推行改革、处理政事。

历经唐宋元明清,几度遭战火波及,宁波鼓楼屡毁屡建,明万历十三年(1585年)重修之后,才定名为“海曙楼”,有“波宁海定,沧海为曙”之意,尽管在宁波城中心看不见海,清朝的“海霹雳”施琅依然有“高立甬城楼上望,海船齐趁暮潮来”之句,仿佛能听见猎猎海风。

山东聊城的光岳楼,最初名为“余木楼”。明朝人在东昌府(今聊城)剿灭元军残兵,修筑砖城,并用修城余下的木头建起这座巍峨鼓楼,用以“严更漏,窥敌望远,报时报警”。到天下太平后,光岳楼又成为了聊城文脉的象征,科举时代,本地人考中了秀才、举人、进士后,都要登楼以告祭“文昌帝君”。

明清两朝,作为南北交通大动脉的京杭大运河在光岳楼附近经过,沿河而过的文人墨客、帝王将相大多登临凭栏,把酒赋诗;而对于本地人来说,每逢重阳佳节,这座“盖在半空里”的楼阁,则成为了登高望远的胜地,极目远眺,平原风光历历在目;俯视四顾,江湖城池交相辉映。

在陕北的榆林,中轴线上文昌阁、万佛楼、新明楼、钟楼、凯歌楼、鼓楼由南向北依次而立,形成“六楼骑街”的奇观;山西最北端的大同,钟楼已然毁于历代的战乱和火灾之中,只剩下鼓楼傲立;而银川的鼓楼,在第一次国共合作时期,曾是宁夏第一个中国共产党的组织——中共宁夏特别支部的办公地点……

这些用于报警、巡视的钟鼓楼,在城市中心缀连起古代边防的长线,守护着城市中的居民;又随着时间流逝,逐渐失去其战略意义,成为古城的文化地标。时至今日,沧桑的钟鼓声已经远去,钟鼓楼却依旧散发着魅力。

鼓楼的夜晚时间匆匆

“尽管它们现在已经不再鸣响晨钟暮鼓了,但当它们映入有心人的眼中时,依然巍然地意味着悠悠流逝的时间。”

——刘心武《钟鼓楼》

梁思成认为“北京独有的壮美秩序”,来源于其南北长达八公里的中轴线。从永定门、正阳门、天安门、故宫、地安门再到钟鼓楼,如果说中轴线像是都城“中枢”里的一条“神经”,那么最北端的钟鼓楼,就像是其最敏感的“神经末梢”。

相比庄严的紫禁城,“高矮胖瘦”分明的钟楼和鼓楼更和蔼,也更“接地气”。它们俯瞰南北、纵览古今,忠实地记录着楼边的沧桑变化,也细腻地关注着居民们的市井生活,过去北京人说城里哪地儿热闹,往往是“东四、西单、鼓楼前”。

自清朝以来,王公贵族多聚居于什刹海一带,他们奢华的生活方式对周边商业造成了极大的促进作用;辛亥革命后,冯玉祥把末代皇帝赶出了紫禁城,原本象征“皇权”的钟鼓楼也“飞入寻常百姓家”。鼓楼以南到地安门一带,形成了繁华的商业街,上个世纪20年代后期,钟楼里甚至开了家“民众电影院”,价格低廉,去的往往是街坊四邻。

即便到上个世纪末期,钟鼓楼附近的生活依然是从容而悠闲的。那时的烟袋斜街就是个安静的小胡同,居民们往往去胡同里的“鑫园”澡堂洗澡;后海也尚未成为“酒吧一条街”,倒是小孩们夏天游泳、冬天滑冰的好去处;南锣鼓巷里见不到游客,只有传遍街头巷尾的叫卖声……

而在西安城里,过去有句民谚叫“东大街上看时髦”。所谓东大街,就是钟楼到骡马市这一段,属于西安的“金街”,至今仍是繁华热闹的商业区。上世纪六十年代,这里被人称作西安的上海“小南京路”。朱文杰老师在文章中描述钟楼附近的盛况——

“让人眼花的东亚饭店照相馆,再有钟楼照相馆,加上平安市场口钟楼电影院,广告橱窗中都挂着染了颜色的中国电影大明星剧照,好像都是1962年新中国首次推出的‘二十二大影星’。出自上海电影制片厂的就有赵丹、白杨、张瑞芳、上官云珠、孙道临、秦怡、王丹凤。男的风流倜傥,玉树临风;女的美艳如花,楚楚动人。皆中国一流的‘时髦’也。”

西安鼓楼的背后,则藏着游人如织的“回民街”(北院门小吃街)。这里往往是来自五湖四海的网友们奔赴西安后的第一站,街旁林立着以姓氏开头的“老字号”店铺,卖着西安特色的腊牛羊肉夹馍、成片的红柳烤串、比裤带还粗的“大碗宽面”和机器掰碎的羊肉泡馍。

尽管西安老饕们总会告诉你,那只是条“商业街”,但钟鼓楼总是展现出他们最包容的一面——古老的钟鼓声还绕梁未绝,流浪歌手们也能站在楼边即兴演出;五湖四海的游客排着肉夹馍的长队,老西安在小巷的面馆里刚剥完一头蒜;城市里的灯火霓虹固然美丽,古老的钟楼即便是“熄灯”以后依旧能光彩照人。

宁波的鼓楼则处在三江口一带,从城市建立开始就是老城的中心,当地有句俗语叫“天封塔、鼓楼沿,东西南北通走遍”,说的就是它四通八达的地理位置。南面的月湖纤细而优雅,湖水连通着西边古老的天一阁;往东则到了三江交汇处的宁波老外滩,其开埠历史比上海外滩还早了20年,一直在风口浪尖见证着近代宁波的沧桑变化。

时至今日,尽管钟鼓楼早就不是城中最高的建筑,尽管有的在修缮后已经面目全非,它们却依然凝视着这片土地,记录着城中居民的悲欢离合,一如既往地坚守着,每座古城最后的防线。