5月15日,曾斩获奥斯卡最佳影片的电影《末代皇帝》在台湾重映,重映仅两天,就创下了票房纪录。获得了超250万新台币的周末票房,获得了首周票房冠军。截止到24日,票房已累计达到650万新台币。如此票房成绩,超过了《肖申克救赎》《霸王别姬》《天堂电影院》等经典电影,再次创造票房佳绩。

《末代皇帝》由意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇执导,尊龙、陈冲、邬君梅、彼得·奥图尔等主演,坂本龙一参与配乐,故事讲述了中国古代最後一个皇帝爱新觉罗·溥仪从当上皇帝开始到最终成为一名普通公民之间横跨60年的跌宕一生。影片曾一举斩获第60届奥斯卡金像奖包括最佳影片在内的9项大奖。

得知这部电影要在台湾重映,作为主演的陈冲也通过经纪人传达了一段自己想说的话:“《末代皇帝》能够重映,这是十分荣幸的事情,这么多年过去,当初参演的很多演员有的老了、有的已经去世,但是好电影却拥有不灭的魅力,感谢大家让《末代皇帝》重生。”

而在电影研究者戴锦华看来,导演贝托鲁奇看似是反叛者,实则是资产者的儿子,“他真正的主题不是弒父,而是寻父,是在一片混沌之中对秩序的呼唤。”而《末代皇帝》的拍摄,也意味着“中国现代史上至为重要的一幕,便呈现在一个西方人的俯视之中。”

01 贝托鲁奇:叛逆的寻父者

贝尔纳多·贝特鲁奇的世界是阴鬰的,一种并不黯淡却令人窒息的阴鬰。 他的世界永远在外部撞击中摇摆不定,但这世界的基座却坚实稳定、难以撼动。贝尔特鲁奇永远会在情欲中躁动,在罪孽感中沉沦,同时又在一种辩白式的救赎中浮起。不同於费里尼市井艺术家的狂放大度,贝尔特鲁奇的世界并不具有那种放荡不的魅惑,他的堕落之旅永远会因太多的思想、太多的禁忌而流於摇摆与悬浮;不同於维斯康蒂那种昔日贵族式的优雅、颓败与迷狂,贝尔特鲁奇的世界没有那种《神界的黄昏》式的光泽与晕环,他水远会向往着一份旧世界的豪华与儒雅,却永远因太多的对社会的关注而羁於现实。同时,他又永远会厌弃这个混浊而丑恶的现实,从而使自己陷於一种拔着自己的头发欲离开地球的悲喜剧的境地之中。

贝纳尔多·贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci,1941年3月16日-2018年11月),1941年3月16日出生於意大利帕尔马,意大利导演、编剧、製作人。

贝尔特鲁奇的叙事空间是躁动不安的。他的人物永远想反叛,却永远只能是一种秩序中的辗转,其反叛者痛苦的号叫总是对理想秩序的呼唤。其作品序列中的每一部影片都是一部弒父(父亲和政父)/乱伦欲望的主题变奏曲,而每一个故事又最终显现为在想像中父亲硕大而强健的身影下,猥琐、卑怯的儿子抱怨式的私语。他(他们)的反抗似乎是一种自知要遭到镇压而且渴望遭到镇压的挑逗行为,如同一个孩子任性的哭闹只为制造一记预期中的耳光。当这场镇压、这记耳光终於到来的时候,他(他们)便会在一种晕头转向中欣欣然地安静下去。

贝尔特鲁奇永远只能是一个“儿子”,一个资产者的儿子,一个安东尼奥尼意义上的“新人”。在其作品的深层结构上,他对新教文化中的理想之父、对“父的名 ” “ 父的法”的深刻敬畏,并存於他不能自已的乱伦欲望之中,并使他固置於文化及心理的俄狄浦斯阶段。而与此同时,深刻的敬畏感却又永远能凌驾於欲望之上、从而使他的主人公永远点染着一层儿子的“不洁 ” 、骚乱和孱弱。但是,这并非某种超越性的、对人类永恒境况的表述,这个理想之父有着一个更为具体的名称: 资产阶级社会的道德、秩序和律条。因此,贝尔特鲁奇的人物只能是卑怯的叛徒,而不会是英武的叛逆者,他(他们)永远在一种自谴与自辩中自惭形秽。是在西方世界一次历史性的弑父行为之后踏上世界文化的地平线的,因此他真正的主题不是弒父,而是寻父,是在一片混沌之中对秩序的呼唤。

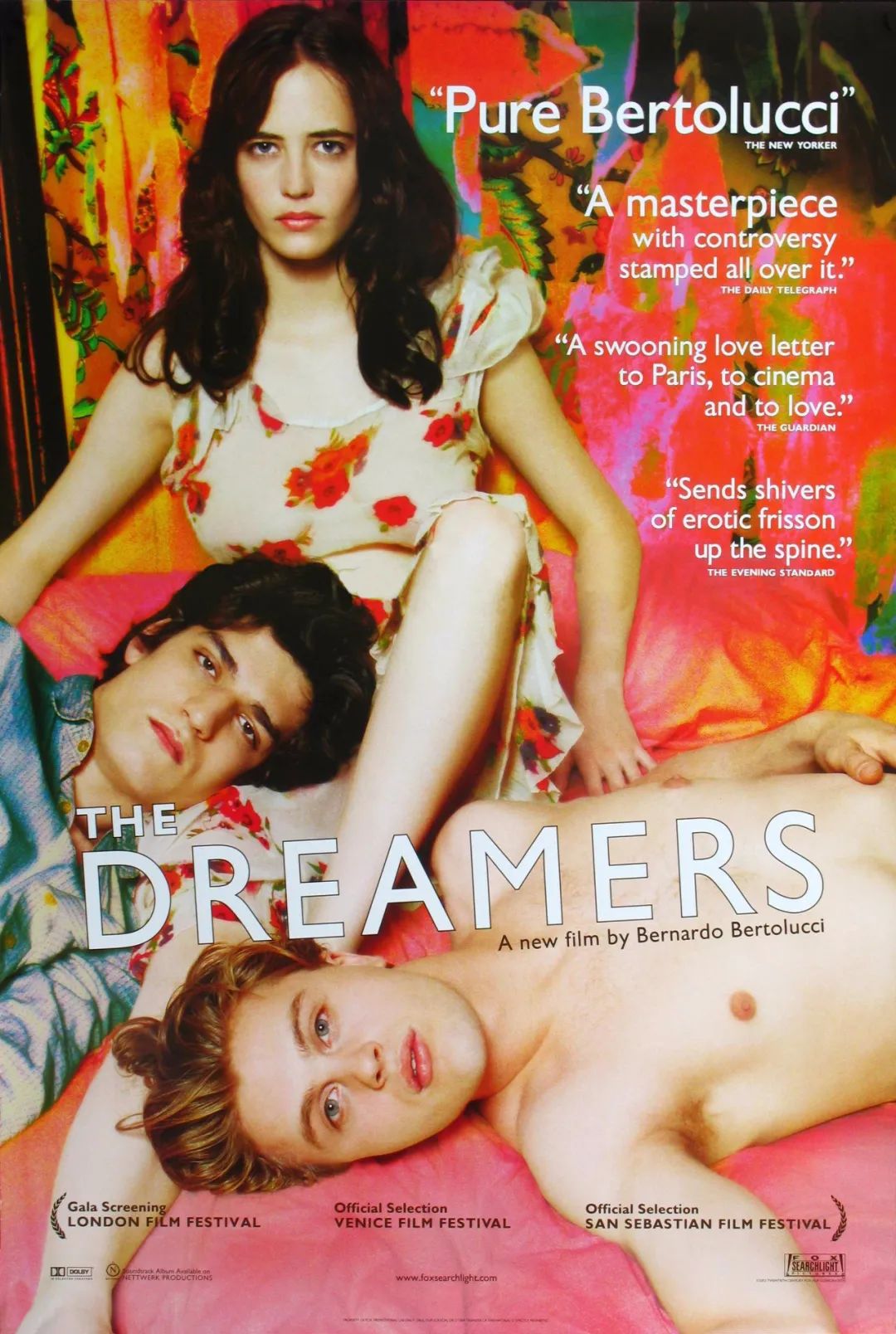

贝尔特鲁奇导演电影《戏梦巴黎》海报

在任何意义上说,贝尔特鲁奇都不是一个现代西方社会的被放逐者与局外人,他是体制内、秩序内的一分子。尽管他的影片不时地引起政治或道德的风波,但他基本的艺术姿态不是批判、揭露、亵渎,而是申辩、自白、乞求接纳。不仅他的每部影片都有一个屈服与和解的结局,而且他的艺术道路也正是由欧洲的个人、艺术电影始,以好菜坞的全胜结局终。一个真正的“大团圆”:资产者的儿子最终会含着负罪感恩的泪水重回父亲的怀抱。

02 革命前夕:世界与东方

一如巴尔扎克和他笔下的资产者,贝尔特鲁奇也有一种秘而不宣的自卑感。他总是无限依恋地仰慕着颓败的旧世界,不断地为旧世界、旧贵族涂抹着黄昏暮色般柔和、优雅、令人心碎的绝望与美。当然不同於巴尔扎克,贝尔特鲁奇的旧世界不是一个正在消逝之中的、实有的社会形态,而是一处想像中的乌托邦,一种关於理想秩序的镜像。这个乌有之乡的主要特徵,是它的和谐、稳定、舒缓与律动。作为一个“後先知”,这个旧世界是权威/父亲缺失的新世界的填充物,一个为贝尔特鲁奇的意识形态所必需的镜像式空间。当父亲的重现、秩序的接纳、精神分析的辩护所构成的象徵之林,都无法将他从现实的困窘中解脱出来的时候,他便会更深地退入到这片想像中的镜像国裏去。

贝尔特鲁奇把这一想像的“国度”命名为“革命之前”。 末代皇帝溥仪一一个名副其实的“革命之前”的产物,一个旧世界的遗赠,一个生逢大革命的时代而沦落为历史玩物的个人。皇帝一一名为“真龙天子”、万民之父,实为无父的孤儿。作为一个西方文化意义上的个体,溥仪的挣扎之途便是寻父之途,他优美的创痛便是因失父与恋母受阻而造成的创痛。

贝尔特鲁奇始终对历史与历史中的个人保持着一种痛切的关注,一如他的名言:“个人是历史的人质。”然而,更为重要的是,《末代皇帝》为贝尔特鲁奇提供了一个陌生、神奇而古老的东方的故事。用贝尔特鲁奇自已的话说,便是“对我而言,中国总是藏身於一种奇特的幻想之中,但又不属於我世界中的一部分。”东方/中国一个因文化的“他性”而充分陌生化的空间场景,使贝尔特鲁奇得以再次搬演他所钟爱的英雄与叛徒的主题变奏,而且使他极为轻易地逃离了面对西方文化时无穷繁复的自我缠绕与意识形态表述及立场上的悖论情境。

贝尔特鲁奇导演电影《末代皇帝》剧照

从某种意义上说,《末代皇帝》的拍摄,正是一个当代中国再度遭遇西方文化并再度作为一个假的想像或镜像暴露於西方世界面前的历史契机,一个君临一切的西方文化切入一个他性文化的历史契机,一个中国文化无可逃脱地被纳入後殖民时代的世界文化语境中的契机。

一个极高反讽意味的事实是,当贝尔特鲁奇拍摄《末代皇帝》之时,他似乎极为由衷地感慨“中国是一个尚未被可口可乐、麦当劳佔领的国家”,但或许包括贝尔特鲁奇本人也始料不及的是,他这一东土之行,正在不期然间成了可口可乐、麦当劳的“先头部队”,成了一个对中国文化资源与中国市场的再发现。而影片《末代皇帝》的辉煌成功,使贝尔特鲁奇奇迹般地复出於西方影坛之上,并使他实现了一个欧洲导演秘而不宣的渴求:征服好菜坞、夺取奥斯卡。正是一个东方/中国的文化素材,实现了对贝尔特鲁奇的拯救,解脱了西方文化资源殆尽的饥渴。於是,《末代皇帝》开20世纪80年代末及90年代初拍片风气之先,向世界印证了东方故事与当代中国政治情境的消费性。

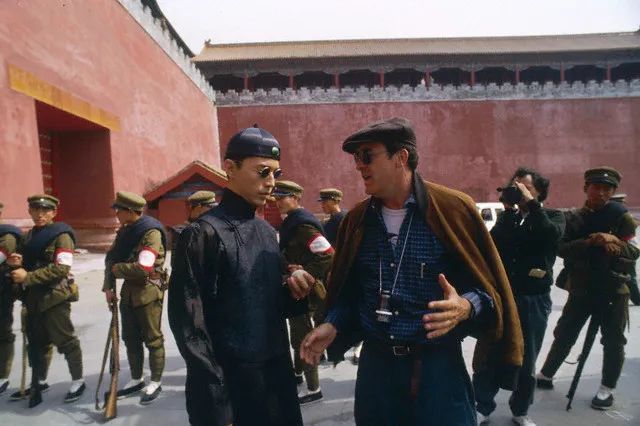

电影《末代皇帝》中溥仪扮演者尊龙与导演贝尔特鲁奇

在《末代皇帝》中,贝尔特鲁奇得以尽情地以“陌生”的中国故事来成就他一幅“革命之前”的镜像国,以真实的中国历史事件为虚幻之梦,来完满他在西方文化语境中绝望的、对“历史中的个人”的拯救。在一个“藏在奇特幻想中”的中国,一切都是允许的,一切都是可能的。

因此,他可以以最优美、柔和、幽暗的色块与画面去呈现乱伦、变态性行为暗示的场景。他可以让少年溥仪以一种温柔、渴望的姿态俯向乳母的怀抱,他可以让溥仪在一幅长长的白色帷幔上与众太监相扑相抚,他可以让溥仪在“大婚”之夜被皇后印上满脸唇印。他可以一次再次地让溥仪沿着狭长的深巷奔跑,而一次再次地,在巷子的尽头,是一扇紧紧关闭,任凭他怎样叫喊也不会开启的大门。在门的另一边,隔着他欲望的对象:母亲、乳母、皇后、王妃。在贝尔托特鲁奇那裏,作为溥仪“个人生命史”的近代、现代、当代中国历史便是一个他的欲望对象不断被历史暴力剥夺的历史。

03 中国现代史上至为重要的一幕,呈现在西方人的俯视之中

而也正是在《末代皇帝》之中,贝尔特鲁奇以空前的慷慨与自信,为溥仪呈现了一位理想的,也是真实的精神之父ー一“洋师傅”庄以淳。 一对完满的但被历史暴力所打断的精神父子关系,无疑成了对东西方之间权力关系的极为直观的象喻,是庄以淳一一西方文明的传播者,为溥仪一一中国的末代皇帝带来获教的可能与前景。 是他,亲手为溥仪带上了眼镜,在校正了他的视力的同时,开启着他“愚昧”的心灵;是他,手提一辆自行车闯入,打断了溥仪与众太监们富於同性恋意味的嬉戏,将他的生命力引向了健康的运动;也是他,在溥仪绝望地意识到外面已天地易色之时,手牵手地将他救下高高的屋脊。

事实上,在庄以淳所在的场景中,贝尔特鲁奇将他呈现为唯一的男人一一一个健康而成熟的男人,也正是伴随着庄以淳的进入,在整部影片的“光的叙事”中,溥仪脸上出现了自然光效(在此之前,他的脸始终隐没在人工光的幽暗之中),而最为有趣的一场是冯玉祥的部队入宫驱逐末代朝廷。这是发生在网球场上的一幕,庄以淳正坐在网球裁判的高位上。但这还不够,贝尔特鲁奇为他设置的座位远远高於一般的裁判座,而整个场景正是通过庄以淳的视点镜头拍摄的。於是,中国现代史上至为重要的一幕,便呈现在一个西方人的俯视之中。

事实上,这正是贝尔特鲁奇的位置与视点的最佳象喻。如果说,贝尔特鲁奇在这个东方故事中找到了一个认同的基点,那么这便是一个西方文明的使者,俯瞰滞後的东方文化时的优越与面向东方奇观时的狂喜,一如他的自白:“某天清晨我走在上海街道,突然有一种特殊的感觉,他们(庄以淳、巴克豪斯、莫里斯一早期来华的西方人)过去一定也有这样的经验。我随着这片同时自各个方面唧喳喳涌来的面孔和肢体杂成的大海,这就像一种因与众不同而产生的狂喜”,一种我很难用适当语言形容的新身份认同。而当这位理想之父再度缺失之时,溥仪便沦入了非懦夫即叛徒的境地。

事实上,溥仪作为“末代皇帝”和伪满皇帝一一儿皇帝加卖国者的身份同样使贝尔特鲁奇着迷。一个确凿无疑的叛徒,但在贝尔特鲁奇的影片中,溥仪与其说是出於一种选择,不如说是别无选择的宿命一一一个弱小无助的个人在暴力历史中的宿命。这新的宿命,使溥仪後来再度遭到贝尔特鲁奇式的理想之父的惩戒。至此,贝尔特鲁奇得以“出色”地呈现一个充满意识形态性的中国当代政治情境。在这同样充满暴力的惩戒之後,溥仪获得了“新生”。但这一次,绝非是庄以淳式的:庄以淳旨在将溥仪变为一个“人”(也许在贝尔特鲁奇那裏,这个“人”字需要大写),而在《末代皇帝》中通过改造而新生的溥仪倒像是经历了一次贝尔特鲁奇式的倒逆,他从中获得的,只是一份孩童的安详与纯洁。 於是,这与其说是一个“从皇帝到公民”的中国历史叙事,不如说是一个不无意识形态色彩的东方主义奇观。

《末代皇帝》的辉煌再次印证了一个忠顺的资产者之子的足迹。贝尔特鲁奇,无疑是世界电影史上一个重要的电影创作者。他不是一个艺术的律条与围栏的僭越者,而是一个尾随拓荒者於其後辛勤耕作而有所成者,他不是西方世界的预警人,也不是执著的社会批判者,他只是不愿模棱两可地面对没落的欧洲和西方文明,含着一缕狡黠而优伤的灰色微笑。

本文节选自

《经典电影十八讲》

作者: 戴锦华

出版社: 中信出版社

副标题: 镜与世俗神话

出版年: 2014-5