【香港商报讯】记者周骏报道:「有生之年看不到村中有一间属于自己的村屋了」,西贡北土瓜坪村村长郑国辉表示,客居英国几十年的家父曾希望于村中村屋安度晚年,然而,家父在90岁高龄时最终客死异乡。郑村长于2006年到英国接回其父骨灰之后葬于荒芜的老村,他忆述,50年代鼎盛时,百年老村有村民过百人,无奈60年代末,当局建水库截流村边山溪河水集于水库,令农田断水无法耕种,加之,城市工业兴盛,村民外出谋生,他的母亲带他和两个小妺投靠在英国谋生的家父,老屋失修倒塌,荒村被政府规划,虽有V-Zone(乡村用途区)但村民申请建屋则遥遥无期。

西贡北的土瓜坪村位于高塘口,邻近西贡黄石码头,该村前面泥湾生长大量红树林,故政府城规会将包括土瓜坪村的区域约9.77公顷面积规划为V-Zone 、农业、绿化、自然及海岸保育或保护区。土瓜坪村村长郑国辉表示,该村人文历史亦应是乡郊规划不可分割的一部分。土瓜坪建村至今超过200年,所知郑氏源于河南省荥阳,孙裔分支迁徙至广东原宝安县泥围(深圳境内),之后,土瓜坪的郑氏太公迁移至土瓜坪开荒耕种,太公育有6个仔,在他们成家立业后,太公返回泥围,从此失去音讯,郑氏6个仔后代繁衍人口众多,房屋及田地不能养活子孙,除了第五房子留在土瓜坪村外,其余长房、次房及三四房兄弟迁至屋头村,六房亦迁居赤径村。长辈讲,当年亲兄弟都分开居住,其因在海盗劫村时,若一家被抢掠,另一家兄弟仍可有接济之粮,受难兄弟不会挨饿。

●无法耕种举家被迫赴英谋生

郑国辉1954年在村中出生,父亲是海员,很早往英国谋生,后在当地开薯条店,母亲则留在乡下种田维生,当年政府兴建了船湾淡水湖,之后,60年代因政府建造万宜水库,水库周边乡村的山溪、河水被引导至集水区以保障水库储水量,但土瓜坪村同周边乡村一样,没有山溪、河水种农作物,加之,城市工业兴盛,村民继续留在村中只能吃树根了!1969年,只有15岁郑国辉以及两个妹妹跟随母亲举家到英国投靠父亲,他称,当年,村民大都如此或到市区打工,只剩下长者在村中居住,而在10年前后,村中长者相继去世,行动不便长者则迁往市区居住,所以,家乡渐渐荒废,只有每逢农历传统节日、祭祖或假期村民都会回村。

●亡父对无法建屋耿耿于怀

郑国辉表示,他在英国的日子亦非世人想像的好过。早年的英国很冷,全年只能一个多礼拜能见到阳光,他父亲经营的薯条店买不起削薯机,故他和家人以手工批薯仔,所以,他和在英国大多数乡侨一样都有风湿和湿疹症而医不好,在国外谋生乡侨有苦自知。2002年,已是48岁的他由英国回到香港,之后,再陪暂住香港的父亲到英国医病,2006年,年已90高龄的父亲在英国病逝。郑国辉表示,父亲生前曾对他讲,看来有生之年是看不见村中建一间属于自己的村屋安度晚年了,那年,他到英国接回其父骨灰葬于荒芜的土瓜坪。

●村中农务景况只留下回忆

其侄子郑源有表示,他是「世」字辈的,与叔父辈的郑国辉只相差两岁。他是1956年于村中出生,记事的时候起,知道村民种稻米、番薯、花生、蔬菜及芝。听长辈讲,以前土瓜坪村所种稻米、番薯和甘蔗与邻近村比较最好,村民收入部分靠稻米所得,另一项收入靠种植甘蔗,每年将收割甘蔗放在大石磨,用牛拉石磨榨出蔗汁之后,将蔗汁制成蔗糖,送到集市去卖。他表示,小时候有帮手干农活,读小学时到高塘村诱善学校上课,60年代末,当局建水库,无水源务农不能维生,他在20岁时离村到市区打工居住,假日回村探父母,父亲行动不便,全家都搬到西贡住,老屋失修破旧,其他村民亦相继背井离乡,而他又到英国谋生,5年前才流回香港,虽住市区,仍然想享受乡村宁静生活。

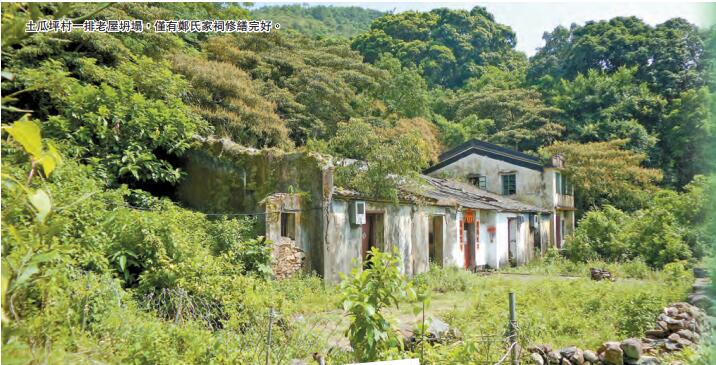

●一排排坍塌老屋倍荒凉

郑源有带记者参观村貌时表示,他孩童时候喜观用芝树枝,扎作各种玩具或用竹制造风筝。记者沿路看坍塌一排排老屋,人去楼空但仍然储水土陶罐,坍塌牛舍围墙旁的载牛尿用的石制池子,这些在城中不可多见之物,见证当年村民的乡村生活。