作者:王纪潮(湖北省博物馆二级研究员)

吸引了无数观众的“正仓院的世界——皇室守护传承之美”特展日前在日本东京国立博物馆落下帷幕。

正仓院原为奈良东大寺内的仓库,现藏文物9000余件,文物主体是圣武天皇(701-756)去世后光明皇后先后五次交由正仓院收藏的圣武天皇的遗物,其中包括王羲之书法等。是后,正仓院陆续有重臣、僧尼奉献及来自中国隋唐两朝、新罗、百济等海外珍宝入藏。明治时代正仓院脱离东大寺,由宫内厅直辖。

、

、据载,正仓院落成至明治期间的千余年,只进行过12次清点曝晾。战后自1946年起,借文物秋曝季挑选约60件藏品,对公众展出两周。今年由奈良国立博物馆主持第71回“正仓院展”,展出文物41件,其中首展4件。承东京博物馆的朋友相告:“原则上正仓院文物只能在奈良国立博物馆展出。但是如有国家和皇家的庆事,在东京国立博物馆举办正仓院展览。”此前该馆仅在1949年、1959年、1981年举办过正仓院特展。东京本次特展,一口气展出“正仓院宝物”和“法隆寺献纳宝物”代表作约116件(含复制品2件),时间也从10月25日延长到11月24日,堪称盛况空前。最令人艳羡的是正仓院三大国宝——唐代螺钿紫檀五弦琵琶、螺钿紫檀阮咸和金银平文琴在两地分别参加大展。据称五弦琵琶、平文琴近20年来只展出过两次。

这次特展无论从策划、宣传、展场、商品来看都可圈可点,热闹的背后有很多东西值得借鉴和思考。

传承

两地展场的首个单元均以《献物帐》为核心展品。光明皇后前后捐献东大寺五批器物,均登录造册即所谓的《献物帐》,属于《国家珍宝帐》。东博所展的第一本《献物帐》有650件器物,王羲之书法、琵琶等3件最有名的国宝都赫然在列。奈良展出的是最后一本《藤原公真迹屏风帐》,这是光明皇后献给东大寺其父藤原不比等的12扇屏风的账册。屏风损坏无存,但她在愿文中说,“妾之珍财,莫过于此”,可见她认为其价值远在前四批器物之上。

从重要性和藏品而言,账册在正仓院中的地位较琵琶等珍宝犹有过之,它是日本皇室法统所在的证明。两地展览均用《献物帐》开篇,传达的信息就是官方希望各位看官千万不要把展览当成以往正仓院的晒宝展。东博给的主题“正仓院的世界——皇室守护传承之美”,标题所表明的意思一目了然。

从传达展览的观念上看,表达“皇室守护传承”只靠账簿还欠说服力。果然,东京国立博物馆用3件名贵香料及6件香具专设“名香的世界”单元,展品看相一般却大有深意。核心的展品是来自东南亚号称日本第一香的黄熟香。

熟悉东亚史的人都知道,香或焚香除有与神灵、祖先沟通的意义外,还是权力的标志,故古代东亚皇家或贵族无论是仪式还是家居用香,都有改善小环境以外的意义。这件展品的趣味还远不是顶级香品的名贵和权力标志那样简单。日方放出的图像特别强调了香料切口处的3张笺条,即“足利义政拜赐之处”“织田信长拜赐之处”“明治十年依敕切之”。相关记录有:“宽正六年(1465)、足利义政于兰奢侍右侧削取。天正二年(1574)、织田信长于兰奢侍中央削取。明治十年(1877)、明治天皇于兰奢侍左侧削取。”此外,从审美上讲,日本人尤其看重的品相残损的香料恰好具备物哀和侘寂之美。

幕府时代将军有切取黄熟香(兰奢侍)特权。足利义政是室町幕府第八代将军,战国时代的“应仁之乱”就自他而起。他本人政治低能,文化优秀,有点类似赵佶,京都银阁寺就是其杰作。织田信长是战国时代大名人,也是室町幕府的终结者。第三个切香的是明治天皇。黄熟香切口上足利和织田的笺条恰好象征了一个乱局的始终,而明治天皇是开启日本现代化征程的君主。治乱循环,黄熟香背后隐含藏着政治意涵。了解到日本皇室的南北系,便更能理解展出黄熟香的目的。1392年北朝消灭南朝以后,日本天皇从此于北朝一系产生。但后醍醐天皇在出逃时带走了象征皇权的八尺镜、琼曲玉和草薙剑,多少令北朝一系尴尬。在令和元年展出黄熟香或是“传承”合法的无声昭告罢。

琵琶

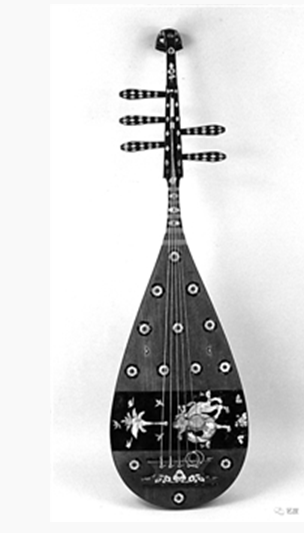

东京奈良两地的展览核心展品当然是螺钿紫檀五弦琵琶、螺钿紫檀阮咸、紫檀木画槽琵琶和金银平文琴等少数重器。在读正仓院琵琶的有关材料时,我看到国内媒体说法不尽一致,多数报道统称正仓院琵琶是西域乐器,专业一点的文章说东博前期展示的螺钿紫檀五弦琵琶源自印度,后期展示的紫檀木画槽四弦琵琶(南仓101)源自波斯,这显然是展览方的标准说法。我后来看了一些文献,发现目前国内学界对古代琵琶的源流、定名和考古图像的诠释,意见也不统一。

正仓院目前对琵琶的认知出自田边尚雄、大村西崖、林谦三和中国学者杨荫浏诸人,要之如下:琵琶为多弦乐器,三弦(秦汉子)、四弦至六弦(唐史盛作)、七弦(唐郑喜子作)、八弦(北齐李德忱作)不等,阮咸属琵琶;隋唐文献所称“琵琶”,一为汉魏圆体长颈、四弦十二柱,一为波斯传入的四弦四柱,隋唐后专指四弦的波斯琵琶;五弦琵琶由印度经龟兹传入,后魏时五弦琵琶的专名就是“五弦”;五弦琵琶用杆拨演奏而非“搊拨”(即指弹),《通典》、两唐书、陈暘《乐书》等文献晚出,其五弦琵琶说法舛讹颇多;五弦琵琶亡于北宋。

“知网”记录近年的有关研究看法不一,主要异见是琵琶出自华夏和五弦琵琶出自龟兹而非印度。比如称“五弦琵琶”在克孜尔第14窟,第38窟,库木吐拉第46窟等早期石窟出现,且以手弹奏,故证明龟兹琵琶早于印度。其实龟兹琵琶和五弦在隋唐之前是两种乐器。

隋唐及以前文献记录乐器时,五弦和琵琶分述。最早记录五弦琵琶的文献是隋阇那崛多所译的《佛本行集经·转妙法论》卷34:“世尊音响,善能教他。犹如鼓声。犹如梵声……犹如箜篌、琵琶、五弦、筝、笛等声,闻者能令一切欢喜。”稍后《通典》卷142记录:“屈茨(龟兹)琵琶、五弦、箜篌、胡笳、胡鼓、铜钹、打沙罗……”等。由此可知,琵琶、五弦是确为两种乐器。因此,石窟图像发现了五弦的龟兹琵琶也不能实证它就是唐五弦琵琶,何况正仓院琵琶杆拨弹奏的痕迹历历在目,似不能遽定为源自龟兹。

交流

晋傅玄《琵琶赋序》云:“(琵琶)《世本》不载作者。闻之故老云:汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,使工人知音者,裁琴、筝、筑、箜篌之属作马上之乐。今观其器:中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱有十二,配律吕也;四弦法四时也。以方语目之,故云琵琶,取易传于外国也”。该序指出了琵琶的文化(马上弹奏)和乐器(四弦)特征。从文化的交流和传播上看这两点很重要。马上弹奏为游牧民族擅长,有易传播性;波斯琵琶的四弦特征又契合了中国秦汉以来的四弦或多弦乐器,如汉魏的四弦琵琶,故它易被华夏文化接受,以至于后来与中原琵琶的名称混同。

在文化交流中,外来乐器要获得异文化的吸纳至少需要演奏的相似性、便利性和文化的包容性。田边尚雄曾说中国为安定国家,乐器(指钟磬琴瑟等礼乐器)殆皆固定而非移动,以美索不达米亚为中心的民族位置皆不安定,故所持之乐器皆小而移动。汉魏四弦琵琶的存在为西域琵琶的融合提供了演奏的相似性和便利性,重要的是六朝时期的北方王朝和隋唐王朝均有胡族血统和移动民族之习性,吸纳西域或印度的乐器再自然不过。

从隋唐的九部乐、十部乐看,宫廷凡奏西凉、高丽、龟兹、疏勒、高昌、安国(中亚细亚)、康国、天竺、扶南都会用到五弦琵琶,而清乐(传统音乐)不用。唐玄宗将十部乐改为坐部伎、立部伎,分为室内坐奏和室外立奏,所奏均有胡乐,演奏不济者就降级到雅乐,由此可见演奏胡乐的琵琶和五弦琵琶与可演奏清乐的汉魏四弦琵琶还是有所区别的。

隋唐宫廷音乐胡乐是主流,而直颈的五弦琵琶和曲颈的四弦琵琶又是核心乐器,自然受到文人关注。描写五弦琵琶最有名者当属白居易和元稹。两人均有《五弦弹》一诗。元诗把五弦附会成“五贤”,称与其听五弦不如去求贤臣。白诗自注,“恶郑之夺雅也”,诗中非常重要的一句是:“远方士,尔听五弦信为美,吾闻正始之音不如是。正始之音其若何?朱弦疏越清庙歌。”故陈寅恪指出,元白二人的立意不同,“徽之此篇以求贤为说,乐天之作则以恶郑之夺雅为旨,此其大较也。徽之持意固正,但稍嫌迂远。乐天就音乐而论音乐,极其切题”。由此可证五弦之曲与华夏传统琵琶音乐根本无关,五弦琵琶非华夏原有可知。

五弦琵琶等乐器自唐传入日本后,在宋代旋即消失。林谦三说,五弦北宋初年尚出现,北宋末年影子都见不到。实际上《中兴会要》记录绍兴十四年(1144)教坊演奏五弦者还剩二人,但与北宋的四人编制和唐代多部乐到设置五弦的规模已无法比拟。

五弦琵琶的消退,很可能与宋代疆域限于中原,无复唐代海纳万邦的气象相关。以至于宋徽宗置大晟乐府修乐时,像柳永、周邦彦等高人都已不知五弦琵琶。于正仓院藏品而言,飞鸟奈良时期输入的唐代乐器并没有像今天分什么华夏雅乐器、西域乐器,还是印度乐器,阮咸、平文琴、五弦、琵琶等是一股脑地打包带走。从奈良的《国家珍宝帐》《大安寺迦蓝缘起并流记资帐》《阿弥陀悔过料资帐》等来看,记录这些乐器时,日方最初的命名时完全沿袭了唐人的方法,即琵琶、五弦、阮咸各有所指,这就使得我们今天还能追源溯流,勾画丝路文化乐器交流的大致样貌。

此次展览,我最喜欢的还是这些镶嵌螺钿的宝贝,它们给我的尽情想象大唐盛世的那种感觉是书本无法替代的。傅芸子在《正仓院考古记》说:“夫唐代过去文化遗迹,至今最能充分表现其特色者唯正仓院所存若干遗物而已。……至今千百余载之下,犹能一一整然藏于仓内,使吾人得睹唐代过去文化之一斑,洵令人感谢者也。”试想没有光明皇后的善捐、正仓院的妥善保存和博物馆的公开展示,人们又如何能真切地感受中国大唐海纳百川、开放包容的气象。每念及此,对展方声称“为纪念天皇陛下的即位,向世界传播日本文化和皇室所守护的无可替代的、今后也将继续传承下去的日本之美”的不快也随之释然。

《光明日报》( 2019年12月05日 13版)