艺术背后的幸与不幸

四川,近代就出了这么两个伟大的艺术家,一个谢无量,一个陈子庄。

他所经历的中国的风云,从这个个人体验的时空来说,他比我们要优越,他在民国时期,波澜壮阔,他心气极高,上至国家要员下到平民百姓疾苦他全都看在眼里,胸怀吞吐八方。

但是每个人都有一个时代的局限,我们现在看中国古代各种艺术品的机会还是比陈子庄多,他仅仅是在大户人家、军阀手里看过许多原作,但是机会也不一定有我们现在加在一起的多,没有我们的量大。还有就是,他没有看到、活到现在西方文化对我们的整个(中国文明的)介入和影响。

我个人认为陈子庄他早年、中年的命运还是一直比较幸运,他比较顺。到晚年坎坷、挫折,但是没有改变什么呢?没有改变他心里早就确立了超越痛苦的那种喜悦和平静,那种高级的平和,所以说他的艺术能达到了那个份儿。

他个人早期并没有经历痛苦,看到的是世界的痛苦、民间的疾苦,他把这些统统都化掉。晚年文革、儿子溺死、妻子疯掉……这些痛苦,已经通通不影响他平心静气地、超越一切欢乐、痛苦地去写字画画了。

我跟他正相反,我是早年痛苦、中年痛苦,晚年渐渐改变。那么我这个痛苦的痕迹从艺术的角度要比他有份量,更耐人咀嚼。他们是很早就进入到了一个中国哲学的天人合一的状态,一个和合的状态。其实,这个状态要是早进入了它有个问题,这个历程——要剥开整个生命历程的那种“艰涩度”不够,我自己是创造这么一个词。

所以说,我觉得陈子庄给我的最大的迷人之处就是他的绘画,哎呀!太迷人了!他太自由了!他学黄宾虹最深,但是他批评最多的也是黄宾虹;他学齐白石也批评齐白石,独立的思想,独到的思辨力,太高级了,独成一家。

他的绘画语言在几千年后的绘画史上能达到这个份儿,历史将来还会给他一个更好的地位。就是因为他的学养、品质、才华各方面整合到一起,这样的人凤毛麟角。

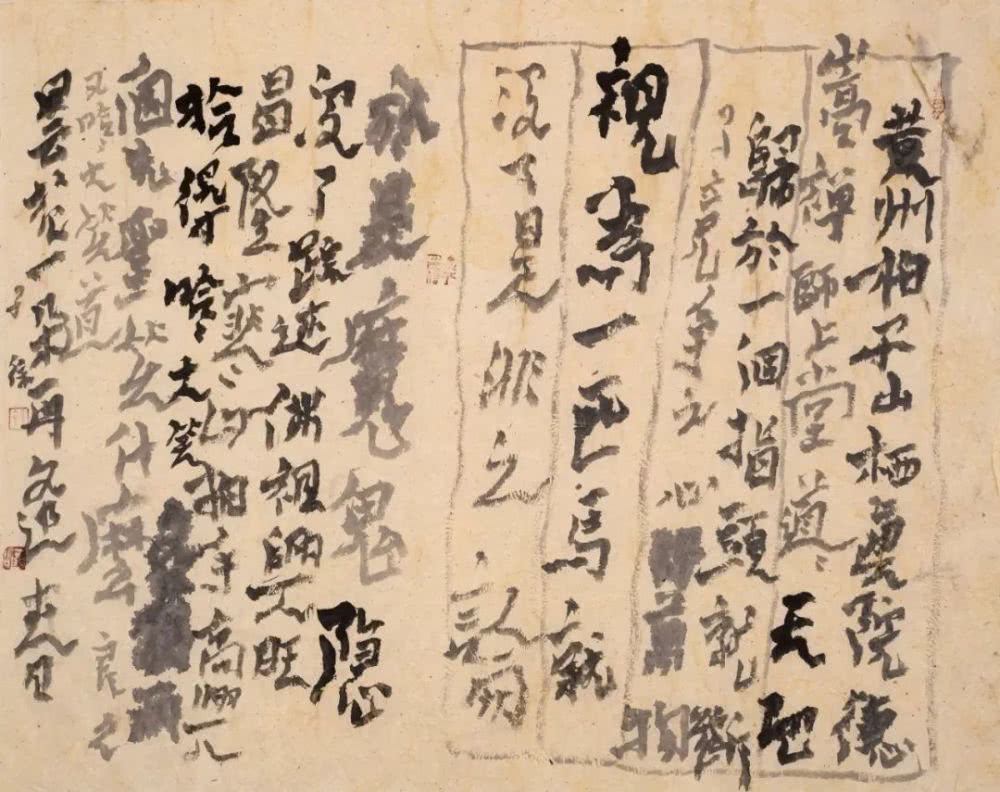

包括谢无量,我估计他也比较顺,没有经历太大的人生痛苦。明心见性,他的东西大儒大雅。谢无量一生没有脱离过大雅,他是太儒雅了,但是他没有更多的痛苦。所以,我们说由士再到道、道再入佛,进入佛的状态的时候就化为平静了。他们都进入得比较早。

而我呢,是由最底层的、最艰苦的、最挫折的生命状态一步步体验来的,所以我的生活背景跟徐渭特别像,但是我又没有徐渭的那个文化的积累的背景。

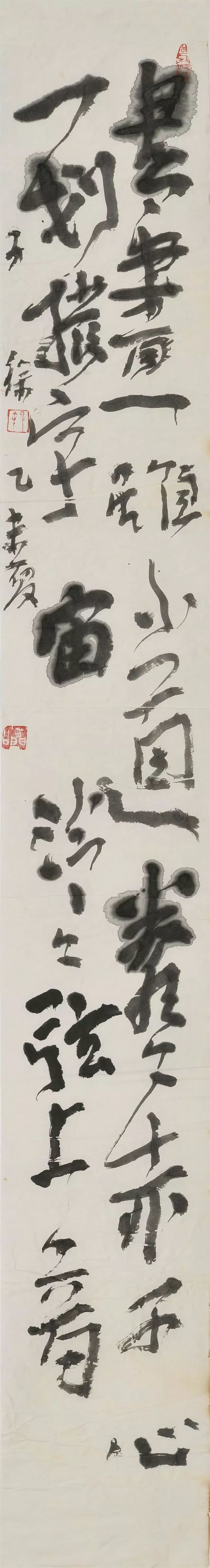

我们在杜甫草堂看到大量的这个名家的碑刻,看到最后还是徐渭,他已经超越了书法所谓的线条质量、线条技术。他的狂、看不出狂,看他的乱、看不出乱,恰恰我们觉得心静如水。他完全让整个生命体浑然一体,就像太阳的光芒把这个世界融化到一起一样。这就是大家的境界,已经融化一切的境界。

搞现代书法的人,写大字狂写的人多了。他们的状态表面看,甚至比徐渭还狂,为什么没看头?还是徐渭背后整合的他的人生和学问、学养,这个太厉害了。

为什么扯到我自己呢?我自己也经常把自己和徐渭相比。

前些天,在杭州虎跑寺,有个女孩看了我刚才给大家看的那个最有分量的手卷,她说你苦啊,你把你所有的苦都倒出来了。我的苦,其实我占了一个便宜,其实不是表露的我个人的苦。

我从小就悲天悯人,我就是一个关怀更多人痛苦的人,所以我的字里面为什么不小家子气。小家子气那个苦它会写得很拘谨,它会有怨气、戾气。我是一种大起大落的生命的悲悯。

当代艺术家犯了一个大忌

……流行书风干的嘛事呀?它是中国书法第一次生命的觉醒。从建国以后的沈尹默、马一浮、邓散木、沈鹏……这批老书法家的笼罩中,杀出了一条路,呼唤真实的生命。热情、本真、民间,是吧?都取法于民间吧,造像,是吧?都从碑入手,然后自由、当代艺术,从这些吸收养分,然后就是对书法的线条的延续,对书法构成的探索。

……当代诸多艺术家都违反了生命的逻辑,犯了一个大忌。一棵树长长长长萎缩了,长到上面越长越空洞,这多悲剧呀,是不是呀?

你看那些老树,根子里面有那么多的包啊结啊疤啊,向上望、树干、哇!灿烂,这是大师大艺术家的逻辑呀,它是越老越灿烂、越能够展示生命全部的光彩,是不是?而很多艺术家长两年就开花,三年就结果,第四年就萎缩了,是吧?!

而且最神奇的就是你见过那种老树吗?这次在那个苏州园林见着了,它空、心全部空掉了,而且这么薄薄的,围绕了一圈空心,上面居然风华正茂啊,开的那么满。我说我吹牛:我就应该像这棵树这样!

没得办法,其实我们生命中经历了那么多的磨难,你不可能不留有伤疤,但是之后你结的是什么果子,是不是?长成什么样子是最致命的,而现在大都违背了大自然的这个逻辑,几乎都是反着来的。

所以我觉得流行风之后,还没有看到类似像我这样写东西的,所以我说我是印象派之后的梵高、塞尚和高更这样的角色。

印象派是在欧洲、法国、前边的古典主义、写实主义、浪漫主义以后,突然间发现了什么了呢?就是跟西方的科学发展有关系,火车啊、蒸汽机啊、包括照相机的发明,还有对光影的发现。

发现了外光以后,一大批艺术家蜂拥而至,如痴如醉地研究外光,他们又接受了整个古典艺术的气脉,在他们身上都不泛有这种眼光,气都接上了。但是他们定位就是研究外光,莫奈、西斯莱、雷若阿、毕沙罗一大批。

但是这些人在美术史上出了一个什么问题,就是缺乏内在的东西,把古典的内在的宏伟、精神上的超越、那种结实结构上的东西都丢掉了。所以印象派的贡献就是对外光贡献,和他们个人才华的走到极致,但是在美术史上他们肯定是一个大问题。

塞尚、梵高、高更这三个人把印象派的色彩全部拿到手以后,就像流行书风这些年所有的展览我全都能看到、全部收我囊中。但我发现、当代书法艺术不能止步于此,它要表达更深的对生命真谛的认识,表达生命的真实,是吧!表达对自然的再一次深刻的认识。好了,塞尚、梵高、高更出现了。

我个人把艺术史画曲线的时候我是这么画的,古希腊一个高峰,文艺复兴一个高峰,然后十九世纪这三个人又一个高峰,随之二十世纪毕加索以后又有一个高峰。他们都占有一个高峰的点,而印象派不在这个点、它不在我画的这个高峰点上。

所以我觉得书法不是书法,画也不是画。这就贡布里希的那句话:没有艺术这回事儿,只有艺术家而已。

那天一个年轻人问我,说徐老师你对评弹还这么感兴趣?评弹有那么好吗?那不就一个地方戏吗?我说你差矣!伟大的艺术它从来不分材料、不分时间、不分地点、不分任何薄厚长短,是吧?

我们看非洲木雕,其实才知道美术史非常暴力地把最伟大的艺术给屏蔽了,给当成了二流、三流、民间艺术来对待。实际上剪纸是最民间的东西,我们陕西有个老太太的剪纸根本不亚于马蒂斯,但是反过来你再看马蒂斯的剪纸,你不觉得这是剪纸,就跟我们这张宣纸一样,它有无尽的信息量在告诉你,但他那个线条就那么简单。

我还见过马蒂斯一张素描在奥赛博物馆里,远看觉得不就是几根线嘛,一个女人体嘛,我说为什么这个女人体这么迷人呢,走近慢慢研究,在这个女人体几根线的背后他用橡皮擦掉了无数根线,为了这几根线他要做无数次探讨。

很巧的是又看到了一张拉斐尔的素描,拉斐尔的素描他是裹挟着整个文艺复兴时代的巨大的能量场。所以说、到了二十世纪马蒂斯的整个气场跟文艺复兴都不一样,就像我们现在明清的东西是好,跟我们唐宋不一样,跟我们南北朝、北魏又不一样,南北朝北魏又跟商周、春秋比不了,一个道理,文化是依次渐退。

————

徐忠平(1952年—),别署子徐,号简公,黑龙江伊春人,毕业于哈尔滨师范大学美术系,现中国民族书画研究院艺委会副主任等。