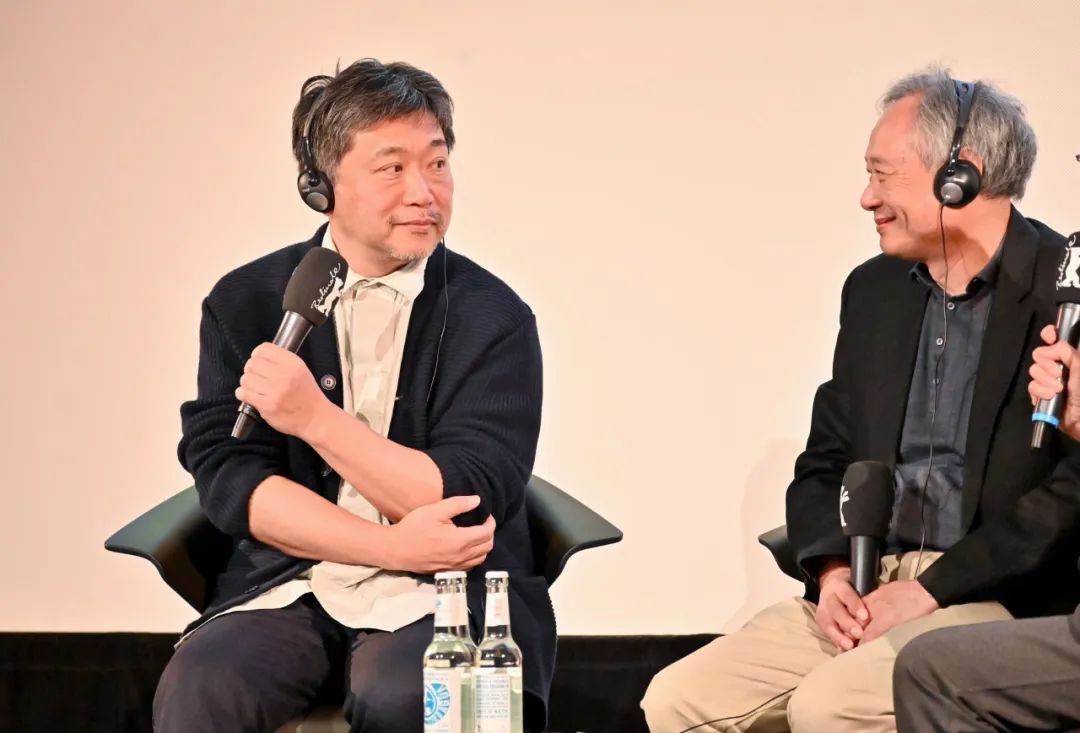

上周借是枝裕和的[真相],我们推出了他与目前亚洲最红导演奉俊昊的对谈 (文末有链接) ,本周我们再推“续集”,看看是枝裕和与李安之间会谈什么;会怎样看待对方的电影;对电影的理解又有哪些不同。 (本次对话发生在第70届柏林电影节上)

▼

■ 主持人 :想问下李安,为什么选择了是枝裕和导演作为对谈的人选?

李安 : 柏林国际电影节,是我在国际起步的地方,当组委会邀请我做对谈,我非常荣幸。但我其实不认识那么多电影人,去年我组织的一个电影节的派对上,柏林电影节的人刚好在场,逼问我“ 嘉宾是谁? ”

是枝裕和 当时又刚好跟我同桌。他看起来很和善,我呢,非常敬佩他的作品,虽然很害羞,还是决定大胆邀约他。大致就是这样。

我选择展映他这部电影, [下一站,天国] ,是他比较早期的作品之一。我很不想这么说,但是他后来的确拍出了更好的作品,但这是我看过他的第一部作品。

[下一站,天国](1998)

[下一站,天国]当时看过,令我惊讶,留下了深刻的印象,深深地抓住我的注意力,让我惊呼这人从何而来?这都是怎么回事?这主意哪来的?我从哪里来?

它独一无二,具有世界性,富有诗意,干净而沉静 。

有着我多年一直追求的东方文化主题,他做得非常到位,那就是“ 后悔 ”,那种感情恨恨地粘附在你身上,你对此无能为力,你无法改变它,这就是生活。

一切很悲伤,但也很慈悲,总之美丽至极,感动了我。所以我希望在柏林电影节70周年之际,将这部影片跟大家一起分享。

[下一站,天国] (1998)

■ 主持人 :是枝裕和能聊聊看过的第一部李安电影吗?

是枝裕和 :首先非常感谢邀我到这里来,我很荣幸。今天影院坐满了人,说实话,我有点紧张。

我看过的 第一部李安电影是[喜宴] ,那之后,我看过李安拍过的每一部影片。

我记得在看 [理智与情感] 的时候,我很惊讶,一位亚洲导演,拍出了一部非常欧洲的电影。

我认为这样做,有很多文化上的困难,但是他克服了一切。他算是我的前辈,我非常崇敬他。

[喜宴](1993)

李安当时在2000年左右,跟我聊过翻拍[下一站,天国],但遗憾的是,最终没能成形。所以这次他邀请我来柏林电影节参加对谈,我希望能借此来报答他。

选择放映他的 [断背山] ,第一次看时,第一场戏,一处远景,两处中景,男主从卡车上下来,音乐响起。仅仅是开场几分钟,我今天又看了一遍,就非常吸引我,真的是杰作。

这部影片,没有一个地方,让我感觉到,低于预期 。没有一个地方,让我感到不合适。

所有的演员,两个男演员完美配合他们的角色,妻子、恩尼斯的女儿、杰克的父母等等,每个角色都演得很棒。 这是一部完美的电影 ,理想中的电影,我也想拍一部这样的电影。

■ 主持人: 李安,你年轻的时候,日本电影有对你产生什么影响吗?

李安: 我小时候,中国台湾受到了日本文化的熏陶,当然电影方面也是如此。作为一个年轻的影迷,我受到了很多日本大师的影响,我认为那些人也深深地影响了是枝裕和。

我们一直有在向日本电影和日本电影大师学习 。日本电影和西方电影,也就是欧洲和美国电影最大的不同是, 东方感很强 ,他们做得比我们更好。彼此之间有着密切的关系,有时很难去形容有多好,不光是剧情、人物,更是情绪,是悲伤。

在佛教中,我们把悲伤与善意连在一起,在中文有个词,是“ 慈悲 ”,是一种更深层次上,对悲伤的理解。这是一种非常东方的意境,去付出最大努力的同时,遵循比个人更大广阔的存在。

在我成长的那段时间,日本电影在这方面很突出,有着那种 干净、安静、坚忍的特质。

[理智与情感](1995)

■ 主持人 :是枝裕和,你有提到[理智与情感],李安连接了两个世界。你最近刚刚完成了一部法国电影,跟法国最著名的两位女演员凯瑟琳·德纳芙和朱丽叶·比诺什合作,对这次的拍摄,有何感想?

是枝裕和 :几年前,我跟李安聊起了语言的隔阂。他跟我说,拍摄[理智与情感]的时候,遇到了语言上的麻烦。他说,最终,一切都会迎刃而解,这让我很宽心。

我认为的确有语言隔阂,但一切都会没问题的。我花了六个月在巴黎拍摄这部影片,我法语英语都不会讲, 拍摄过程中,我用日语说“我们开始吧”,凯瑟琳和朱丽叶都能明白 。

伊桑·霍克也在现场,他说拍摄最重要的是,要有共同的看法和理解,并不一定非要说同一种语言,这也很让我受到鼓舞。这部影片算是我的第一步吧,李安在最上面,我在下面,慢慢来。

[真相](2019)

李安 :我执导[理智与情感]的时候,更糟糕,你都不知道。我举个例子, 艾伦·瑞克曼,愿你安息,顶尖的英国演员。拍摄时,第一条,我走过去跟他说:“ Less (少一点) ”,他有点不太明白。第二条,我又跟他说:“ Less ”。

第三条的时候,我不忍心再跟他说“Less”了,我说:“ Do more (再多一些) ”,他很烦躁,说:“ 到底要怎样,多还是少,能确定一下吗? ”我就说:“ 既多又少 。”我就是这么执导[理智与情感]的。

拍完这部电影后,我认为既然我能这样完成这部,一切皆有可能。如果你是一个出色的电影人,语言的隔阂,是阻挡不了你的,总会能解决。

[理智与情感](1995)

■ 李安 :[下一站,天国]里,结尾处那种情感和小站停留期间,回忆一生中最幸福的时刻,这两个点子,哪一个是先想出来的?

是枝裕和 :我开始写剧本的时候,是拍摄的十年前,那时我26岁,本来是写给电视剧的剧本。

我当时在电视台工作,外出拍摄,回来剪辑,看着那些画面,那些采访。每天我都要花上很多时间,把采访的对话写下来。写着写着,我意识到,此刻有另一个我,仿佛在天上看着我。

我在想,如果此刻我死掉,将是很悲伤的一件事。26岁的我,生活得很苦。去往天国之前,有这么一个中转站的想法,我也不记得是如何想到的,或许来自中国传统文化吧。

在日本的说法是,死后,你有七天的时间,游荡在人间。所以,我就有了从周一开始,周五结束这么一个想法。影片初始的点子,就是这样形成的。

如果有些导演说这些想法是多么神奇地想出的,不要相信他们。

[下一站,天国] (1998)

■ 李安 :影片结尾的那个地方,情感充沛,这个想法是怎么形成的?

是枝裕和 :片中大部分死去的人,都是普通人,他们也在跟我讲述着他们的故事。我写剧本其实就是以他们的故事为基础,爷爷奶奶他们把人生最重要的瞬间告诉了我。在电影中,死去的人有一周的时间跟工作人员在一起,回忆他们的一生。所以我其实没有在脑海中,明确那个具体的场景。拍 纪录 片,只需拍他们,就会被启发被感动。

[下一站,天国] (1998)

说到这里,我有个问题, [断背山]中有没有哪些场景或是对白,是剧本里没有,后来加进去的?

李安 :后来加进去的?应该没有。真的不应该让电影人在台上这样讲话,太妄想了。

在我拍摄[断背山]三年前,我的制片人拿到了原著,安妮·普鲁短篇小说的改编权,非常短,30多页。小说故事发生的年代,我生活在中国台湾,跟怀俄明州的同志牛仔完全扯不上关系。

很多人读到衬衫那场戏的时候,哭了。而我,是在杰克说:“ 我们本可以拥有美好的生活。非常美好的生活。可是你不想要,恩尼斯。于是我们只剩下断背山 ”的时候,眼含泪水。

我在想,断背山究竟代表着什么?如果他们在中转站,回忆一生最珍贵、最幸福的时刻,会是断背山上,他们还不知道彼此之间是什么情感的美妙时光。他们之后20年,都在试图找回那个感觉,却始终做不到。那感情如此浪漫,如此哀伤,我被那感动得哽咽。

我跟同志牛仔毫无关联,其实他们是牧羊人,都不算牛仔,但那种情感抓住了我,那段台词是存在主义的体现。尽管小说感动了我,我选了另一个方向,我去拍了[绿巨人浩克]。

三年过去,我身心疲惫,甚至想要退休,告诉我爸爸我想退休。他从来不喜欢我进入这个行业,他非常传统,他说:“ 你才49岁,这个时候退休,给你的孩子没有起到榜样作用。赶紧去拍部电影吧。 ”这是他第一次主动说让我去拍电影。

当时是中国新年,两周后,我回到美国,却得知爸爸突然去世的消息。我回到台湾,要办葬礼,我非常的难过,却没有找到发泄情绪的出口。

后来决定拍一部电影,就想起三年前让我流泪的那篇小说。当时认为成本低,又是同志牛仔的故事,可能没什么人能看到。所以拍那部影片的时候,处于人生很低落的阶段,没有什么特别的野心。

或许是影片中的那种脆弱和真挚,打动了观众。是[断背山]为我疗伤,重新又回到了电影之中,我对这部非常的感恩。

说到影片制作,编剧之一是 拉里·麦克默特里 ,他是著名的西部小说作家,安妮也很敬仰他。他为影片加入了一些原著中没有的情节,对原著进行了一定的补充,30页的内容对长片来说,有点少。

我个人加入了 东方的元素 。在我看来, 西部片,需要有 广阔的空间 。

编剧们提醒我,这部可能比[理智与情感]还要难,因为这是一种无声的文化。我忍不住笑了,我来自中国,跟我说无声的文化,或者是压抑的文化,没人比我们更了解。

所以,我认为额外加对话,其实并不匹配。更多考虑的是负空间,而不是物质,是反物质。还有时间的空间,潜台词,音乐,每个音调之间的停顿。

即便我来自东方,也觉得是一种新的电影语言,我非常有意识地将其加入到影片之中。

■是枝裕和 :影片的配乐,一般是在剪辑之后配,但这部好像不是这样,对吗?

李安 :通常,我跟大家一样,一般是第二次剪辑之后跟配乐师合作来加入音乐,因为那时候,你对影片所需要的非常清楚。

这部刚好相反,在我前期准备之前,配乐就弄好了。

在我面试配乐师的时候,别人引荐了 古斯塔沃·桑多拉拉 。我很喜欢他为我的朋友亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图上部影片做的配乐 ([21克]) ,那时他还没有出名,我当时顺便也拉走了他的摄影师 (罗德里戈·普列托) 。

在我面试古斯塔沃的时候,他刚好在卡耐基大厅有演出,他带着一个小吉他,我忘记学名叫什么了,12弦,像尤克里里的那种。他是阿根廷人,音乐制作人。

我跟他讲,想要广阔空间,西部风格,我也把安妮为我准备的CD, 《密苏里上的天空》 给了他。

安妮跟我说,她写这篇小说的时候,经常听这盘CD。我选了最爱的两首,给古斯塔沃听。他现场就即兴弹奏了几段音乐,让我来感受一下。

在他得到这份工作之后不久,他寄给我七首曲子,包括两首他写的歌,听起来很完美。可以说,我是根据他的音乐,来创作了这部影片。

我也把这些音乐与演员、幕后,尤其是艺术指导部门的人分享,来找到创作的灵感。

选外景的时候,我听着这些音乐,跟演员讲戏之前,我也听着这些音乐。后来正式配乐,我发现这些曲子非常贴切,只需少部分用管弦乐夯实一下。

不过我也是在那个时候了解到古斯塔沃不会配乐,他只会用吉他创作曲子。我一度很恐慌,不过最终的成品,基本就是他给到我的七首曲子。

这个创作的过程,说不上是实验性的,但体现出创作电影,任何方式都是可行的。我很感恩,当然对古斯塔沃,也没有那么感谢啦 (笑) ,毕竟他依靠很短的曲目,拿到了奥斯卡。

■ 观众提问: 你拍纪录片的经历,如何影响了你今后的导演生涯?

是枝裕和: 我不是很确定。我最开始是拍纪录片,我发现,在拍摄的过程中,去发现新事物,是一件很有趣的事情。

拍摄剧情片的时候,我不太在意非要把自己的影像,投放到影片当中,我更在意探寻一切新的东西,可能是微小的瞬间。可能这是我从拍纪录片学到的东西。

■ 观众提问 :在拍摄[无人知晓]和[如父如子]这样的影片中,跟儿童演员合作,最大的挑战是什么?

是枝裕和 : 要耐心地等待,我能够等到他们传达我需要的表情和情绪 。

他们有自己的情绪,有自己的表达方式,如果你要把这些放到自己的电影里,你不能强迫他们,你要等到他们准备好了。这是初始阶段,最大的挑战。

[无人知晓](2004)

■观众提问 :想知道你们在剪辑室的创作过程是什么样的?

李安 :如果把制作电影跟厨艺做类比,拍摄的部分,像是买菜,原材料越新鲜,菜品也会越好。 但真正的烹饪,是剪辑阶段。

我拍摄过程中,不喜欢看剪辑室粗剪的片段。我宁愿在梦里去体验,我不愿真切地面对。 等到一切拍完,在剪辑室,用三周时间,忘却之前的想法,重新找到我要的电影,这是一个很长的过程。

最初的两版剪辑,通常是很享受的,没有什么可焦虑的,就是去寻找的过程,你要敬畏这个阶段,顺其自然。

是枝裕和 :我剪辑的方式比较特别,写好剧本,拍好影片,自己剪辑。

我写完剧本,第二天就开开拍。我一拍完,立刻就会开始剪辑工作。所以,我的创作过程,是一环接一环的。 活儿都自己干,很累。

三种元素不可分割,彼此都有密切关联,一个人完成,有时会出问题,所以我会请剧组人员来帮忙,尤其是在我发现有些戏份感觉完全搭不上的时候。

■观众提问 :你们相信来世吗?如果相信的话,你们脑海中来世是个怎样的概念?

李安 :他 (是枝) 是个思考者 (笑) ,所以我先来回答。 我相信 ,因为死亡这个想法,太可怕了。我父亲去世的时候,我甚至有种感觉,他在某处,不如就说是个中转站吧,等着去下一个地方,变成别的什么。

是枝裕和 :在拍过[下一站,天国],我不可能说我不相信来世。但我不确定有来世,毕竟我还没有经历过。想到死亡,自然会想到生命。

很多看过电影的人,告诉我说这是一部很东方的影片。在西方文化中,生命终结,死亡立刻到来。不过在影片中,生和死,交织在一起,没有那么明显的黑白界限。 在我的想象当中,两者不是分开的。

就像在[断背山]中,杰克死去,但是两个人的感情却没有死去。 失去了重要的人,这人反而成为了一种永恒的存在。