1

关于口罩的最早起源,其实并不可考。

最早至少可以追溯到公元前六世纪,证据来源是波斯古代的“拜火教”。古代的“拜火教”教众相信,俗人呼出的气息是“不洁的”,所以在祭司进行宗教仪式的时候,都要用布包住脸——从他们的古墓墓门浮雕上就可以看到这一点。

虽然这背后是宗教崇拜,但“用布隔离不洁的空气”这个概念,可能是关于“口罩”最原始的应用。

收藏于大英博物馆的古代“拜火教”祭司金像,可以看到确实有面纱遮脸,但似乎露出了鼻子

如果一定要定一个相对准确的时间点或一个人的话,那么大概可以追溯到公元一世纪左右。

意大利的哲学家、作家盖乌斯·普林尼·塞孔都斯(Gaius Plinius Secundus)被认为是比较早“发明”或提倡使用“口罩”的人。

这位写出《自然史》的学者,当初看到矿工们在作业时会吸入大量的有害粉尘,所以建议他们使用一种特殊材质制成的“口罩”,罩住口鼻。

而这种材质,其实就是动物的膀胱。

从普利尼当时所处的时代来看,他推荐使用的应该无非就是猪、牛或羊的膀胱,且是干制的。

膀胱是储存尿液的器官,密封性自然不用担心,且形状适中,一个膀胱一裁两半可以至少做两个乃至更多的“口罩”。倒是可能因为过于密不透风,所以普林尼提倡的是“用松散的动物膀胱”。

那么这种“膀氏口罩”的普及程度如何呢?现在不得而知,但估计应用得并不是很广泛。

一个很重要的证据,是普林尼的去世原因。

公元79年,维苏威火山爆发。作为一名对自然有研究的学者,55岁的普林尼立刻乘船前往火山附近调查,但因为吸入了火山喷出的含硫气体,中毒身亡。

那个时候,他应该没有戴自己发明的“口罩”。

2

一般来说,在历史悠久的文明古国,更容易找到一类物品相对早的使用记载。

有人曾搬出中国《礼记·曲礼》上的记载:

“负剑辟咡诏之,则掩口而对。”

“负剑”在这里不是说“背着宝剑”,而是说抱小孩,而“辟咡”按汉代经学大家郑玄的解释,就是“交谈时侧着头”。

在《孟子·离娄》也有说:

“西子蒙不洁,则人皆掩鼻而过之。”

不过这两则记载,最多只能说明当时的中国人有意识到从人的口腔中会有不洁的东西“喷”出(可能主要是以气味为主的口气),并没有提到过要用“口罩”来防御。

真正的文字记载,恐怕还要追溯到13世纪初,记录者则是那个大名鼎鼎的马可·波罗。

按照马可·波罗在自己的那本游记中的记载:

“在元朝宫殿里,献食的人,皆用绢布蒙口鼻,俾其气息,不触饮食之物。”

有意识地用布蒙住口鼻,目的是不接触饮食之物,这种非宗教心理而是出于实际考虑的目的,应该说是具备了现代“口罩”最原始的雏形。

到了14世纪中期,欧洲爆发了“黑死病”,上千万的人在短时间内死去。尽管那时候的人类对“鼠疫”的病理并没有认知,但已经模糊有了“空气会传染疾病”的概念。在医生接触病人或相关人员搬运和焚烧尸体的时候,他们会带上一种“鸟嘴”的面具——这应该是人类将“口罩”投入医疗使用的一个早期案例了。

当时的人会在“鸟嘴”的中空部位塞入龙涎香、蜜蜂花、留兰香叶、樟脑、丁香、鸦片酊、没药、玫瑰花瓣以及苏合香等芳香物质,除了除臭,也有洁净空气的目的。另一方面,将面具设计为鸟嘴,也有一定的宗教含义——当时人们认为得黑死病死亡的人是被恶魔附体了。

不过,以此来判断“口罩”是源于中国还是源于西方,可能并没有什么争论的必要,这完全取决于你从哪个角度去看。而且,这些毕竟都不是我们现代意义上的口罩。

那么,现代意义上的“口罩”究竟是怎样才会出现的呢?

道理只有一个:只有认识到了矛的锋利,才会追求盾的坚固

3

这个“矛”,就是细菌。

19世纪的60年代,堪称人类“近代微生物学奠基人”的法国微生物学家路易斯·巴斯德,用著名的“鹅颈烧瓶试验”证明了一点:

细菌不是自然发生的,而是由原来已存在的细菌产生的。

换句话说,细菌是通过生物和生物之间传播的,而空气中的细菌传播是完全可能的。

路易斯·巴斯德。那句著名的话:“科学是没有国界的,但科学家有自己的祖国”,就是他说的。

巴斯德不是最早发现细菌存在的人,但他是用高超的试验技巧证明微生物和细菌存在和传播的人。

而他的这一发现,其实也戳中了当时西方一些外科医生总有挫败感的痛处:

当时医生们已经有了“无菌”的概念,在动手术时会用石碳酸消毒过的手术器械,医生在做手术时会穿手术衣,戴手术帽以及橡胶手套。

但是,很多看似手术成功的病人,在之后几天还是会死于感染。

这是为什么呢?

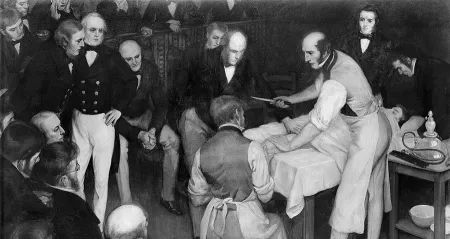

西方早期的手术其实连消毒措施都没有,还有众人围观

1897年,德国微生物学家卡伊·弗洛格(Cail Flugge )和他的学生用一个实验给出了答案:

他们发现,一个人如果在离培养皿45厘米到60厘米之外的地方高声说话,或者在2米之外的地方咳嗽,或者在6米之外的地方打喷嚏,培养皿里的细菌都有所生长。

没错,医生们给自己的头、躯干、手和手术器械都做了无菌保护,但这其中唯独没有对口鼻采取措施——他们在手术中的呼吸和交谈,让细菌和微生物通过飞沫传播,进入到了患者的伤口,进而引发了感染。

由此,德国医生米库利奇随即提出:在为病人施行手术的过程中,医生应该将自己的口腔和鼻腔用一层纱布遮住,以避免飞沫传播。

“米库利奇氏口罩”(Mikulicz′s mask)随即诞生,这可以说是具有现代意义标准的第一款医用口罩。

不过,当时的口罩,只是简单的纱布缠绕,并没有考虑舒适性和透气性,以至于不少医护人员表示自己体会到了“木乃伊”的感受。于是,在1899年,英国有一位外科医生在这基础上做了改进——他将纱布剪了长方形。关键是,他在纱布之间架起了一个框型的细铁丝支架,让纱布口罩根据人的面部结构进行了适应和贴合,一下子提高了舒适度。

随后又有一位法国医生进一步进行了改造:他采用了六层纱布,并用一个环形的带子,连接纱布后挂在耳朵或后脑勺上。

现代意义上的口罩,终于基本定型。

4

根据“矛盾”的原理,“盾”要能够普及,得“矛”造成的杀伤够惊人才行。

现代意义上的口罩虽然已经定型,但要真正的普及,还是要人类经历几场大的灾难后才能幡然醒悟。

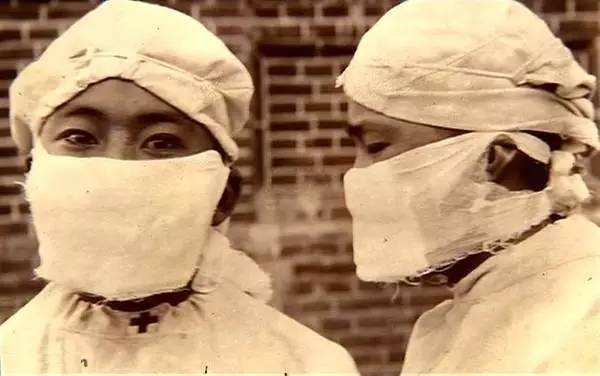

第一场推动口罩普及的灾难,自然就是1918年的大流感。(参见 延伸阅读 (一))

在这场杀死数千万人类的流行感冒肆虐期间,惊慌失措的人类第一次认识到,其实只要采取一种最廉价的措施,就能大大降低感染率和死亡率。

那就是戴口罩。

这也是口罩的抵御传染作用第一次被如此之多的人认识到。

大流感期间,美国一个家庭带着口罩合影,连家中的猫都戴上了

1950年代的英国伦敦“烟雾事件”,是让英国人了解口罩另一大功效的契机——防止吸入粉尘和雾霾。在那段短短的时间里,英国有超过12000人死亡,这个惊人的数字让出门佩戴口罩成了英国人的一个习惯。

这里还有必要提一下中国。

近代的中国人出于传统观念和对现代化医疗的认识程度,原先也是没有任何关于“戴口罩”的观念的。

说到这件事,肯定不能不提1910年爆发在东北的那场鼠疫,以及扭转乾坤的伍连德博士(参见延伸阅读(二))。

在搞清楚了鼠疫的类型和传播渠道之后,伍连德和他的助手们大力提倡每个人都要戴口罩。为了能让更多的人戴上方便廉价的口罩,伍连德发明了一种简易口罩:

口罩用两层纱布叠加,内置一块吸水药棉,双耳戴上1个小时甚至更长时间也没有不适感。这种口罩简单易戴,价格低廉,当时每个只需二分半。伍连德调动了大量人力物力,确保口罩源源不断地供应给市民,并且很快被民众接受。

也有观点认为,1910年的“伍式口罩”是世界上第一次普及防疫用口罩

当然,另一次让中国人在全国范围内普及口罩概念的,是2003年的SARS肆虐之时。

sars期间,中国人第一次体会到了“一罩难求”,但也大范围普及了戴口罩的习惯

虽然人类在几次灾难面前都不约而同地戴上了口罩,但时至今日,世界各国对“口罩”的认知依然不同。

5

比如在东方和西方,对“口罩”的认知相差就很大。

3月9日,据德国《焦点》周刊报道,德国一名机场免税店的员工将雇主告上法庭,理由是:雇主禁止员工们在工作中戴口罩,因为担心会因此带来紧张和恐慌,导致吓跑顾客。

无独有偶,在意大利疫情初起时,一名议员带着口罩进入议会,结果被不少人嘲讽讥笑,而瑞士的一名女议员干脆因为戴口罩被驱逐出议会,理由是“扰乱社会秩序”。

是西方人傻吗?倒也不能简单就下这个结论。

这首先和西方人长期以来的观念有关:只有生病的人才需要戴口罩。

自1918年大流感以来,欧洲基本上没有再发生过大的瘟疫,所以很多西方人都有一种“健康自信”,而“戴口罩”被视为一种“示弱”表现:向周围的人宣布自己有病,或者自己体弱,容易感染疾病。

其次,大家都按规定都戴上口罩,很容易让人有一种“迫于权威而集体遵从”的感觉,这有悖于一些欧美人对于自由和个人主义的信仰的理解。

第三,相关法规规定也是一个不可忽视的因素。法国在2010年颁布了《禁蒙面法》,规定在公共场合不能使用任何材料遮盖面部。荷兰在2018年通过了“禁蒙面法”,而德国早在1985年就通过了相关法令。

那么在东方世界呢?

以日本为例。日本可能是东方世界里口罩接受程度最高的国家。这也和日本的国民性有一定关系。

一方面,很多日本人从小被教育的一大观念就是:“尽量不要给别人添麻烦”。所以很多人一有感冒症状就会戴上口罩——不是为了防止被别人传染,而是为了不要去传染别人。如果你有感冒等症状,戴上口罩是一种尊重别人的有教养行为,不戴反而会被视为是失礼的。

另一方面,正是因为“给您添麻烦了”这种观念的形成,让很多日本人有了社交压力乃至社交恐惧(这也是“宅文化”起源于日本的一个原因——“我索性就别出门了”),而戴上口罩,在某种程度上宛若披上了一层“盔甲”,别人也不能轻易看到自己的面部表情,能起到一种“社交阻断”的作用。

第三,作为一个动漫大国,口罩在日本也被赋予了更多的形象,甚至成为了一种流行文化现象。而偶像和艺人在公众场合出行,口罩似乎也成了一种标配。在这种场景下,口罩除了“盔甲”作用外,其实蕴藏了一种“显示特别或地位”的微妙心理,这种现象在中国和韩国也很普遍。

总体来说,东方世界,尤其是受儒家文化影响的东亚文化圈,戴口罩并不会被赋予更多含义的解读,往往就是就事论事:防止感冒传染,防止花粉过敏,防止被人认出……

也正是因此,总体而言,在这一次的新冠疫情中,抛开一些特定事件(比如日本的公主号游轮以及为了奥运会所作出的一些姿态和行为,韩国的宗教聚集传染),东亚几个国家对疫情的防控总体上要比欧美做的要好。

这里面自然有很多因素,但戴口罩的习惯,也是其中之一。

6

如今,口罩已经经历了好几代的发展。

从口罩的材质和过滤材料来看,从最早的棉布,到纱布,到静电棉,到熔喷布,不断在进化。

熔喷布全名为“熔喷法非织造布”,是一种超细静电纤维布,能够有效利用静电吸附病毒粉尘、飞沫,所以也是制造口罩的核心材料。

从口罩的式样来看,最早的普通纱布口罩渐渐发展出折叠口罩和杯型口罩,防护能力也在不断加强。

从口罩的使用目的来看,最早是医护人员防止感染病人,后来也成了防止病人感染医护人员的必备物品,然后又延伸出防粉尘,防雾霾等功用。

当然,口罩作为一种时尚配件,也并非没有人尝试过:

当然,到目前为止,口罩最大的功用,还是为了防止细菌和病毒的传染。

如果有人在这一点上认识还不够深刻的话,那可能只有一个原因:

他(她)觉得死亡离自己还很远。

馒头说

借着口罩这个话题,随便和大家唠两句嗑。

最近两个月,越来越少的使用微信,也越来越少地上社交媒体,或者在各种群里发言。

多出来的时间,我主要是做三件事。

第一件事是健身。因为一直宅在家,所以健身反而更规律了。整个疫情期间,居然又瘦了8斤。

第二件事是刷剧。第三件事是打游戏。

说起影视剧和游戏,关于“病毒侵袭世界并改变人类文明进程”这一题材,无论电影、电视剧还是游戏,都是一个热门题材。

远的不去说了,近期就重温了《行尸走肉》的前几季(后面烂尾太厉害),刷了《李尸朝鲜》的两季,玩了《生化危机2》重制版还有《最后的生还者》(The last of us)。

熟悉这些剧和游戏的知道,它们有一个共同点:小到一个国,大到整个人类文明,最终被改变和颠覆的最初触因,都是因为病毒导致的瘟疫。

那么,我们现在呢?是正在处于一场波及整个人类文明的大变革初期,还是纯粹是杞人忧天?

我自己个人的感觉,是前者。

不管我们是否承认,也无论这场波及全球疫情最终如何走向,我觉得,我们的世界正在悄然发生一种可能不可逆的改变——这种改变,绝不仅仅是口罩进一步普及这么简单。

我一直自认是乐观主义者,所以,我相信——或者我希望——这场改变中,积极的元素会多过消极的元素。

但是说真的,颇动摇。

但不管如何,我们这代人,是不可避免地必然会被裹挟到这场巨变的洪流中去的。

拭目以待吧。