上周,據國家電影局召開視頻會議通報的內容,新冠疫情給電影行業带來的損失將達300億。疫情對電影行業带來了巨大沖擊和深刻影響。

疫情高峰已過,人們的社會生活正逐步恢復正常。五一的“小黃金周”讓景區、商場都重回人頭攢動的熱鬧繁華,而作為密閉空間娛樂場所的電影院,還黑着燈。絕大多數的行業已經復工復產,電影行業按下的暫停鍵還沒有撤銷,行業里的人們生活也繼續停着,焦灼、觀望、蠢蠢欲動。停下來的這兩三個月里,他們在做什麼,又有哪些事觸發他們的思考和感觸?澎湃新聞記者采訪了一些電影人,他們不是電影呈現在大眾面前大名鼎鼎、光鮮亮麗的那一部分,從事電影生產中不同的環節,各有自己驕傲和堅持,糾結和無奈。

大半年沒開工的副導演:口罩廠HR催我去上班

Fred參與過《歐洲攻略》《素人特工》《海上浮城》《別告訴他》等院線電影的拍攝,是入行十多年的副導演。大多數時候,他在電影劇組擔任第一副導演或者執行導演的工作,這些年參與的合拍片項目比較多,自詡在行業里也算混到了不錯的“中上游”。

不過,從去年8月開始,他已經歇了大半年。以至于他自己的時間概念有時候會和現實錯位,交談中總是時不時把2018年發生的事形容為“去年”。2020年,對Fred 來說,尚未開啟。

Fred距今最近的電影是去年8月殺青的趙薇監制的新片《嗨!美男子》。殺青第二天,他就接到上海溫哥華電影學院一位青年教师文藝片新作的籌備邀約。之後,也有同行陸陸續續找他接下後面的項目,有要去意大利拍攝的合拍片,有要去云南取景的合拍片,再不濟,還有綜藝節目邀約。他都應承下來,想着哪個先開機就去哪個,哪知各家都一拖再拖,到年後新冠疫情爆發,合拍片項目基本是徹底黃了,其他的邀約也無甚進展。

“大學畢業後,從來沒閑過那麼長時間。”Fred算了算手頭上因為疫情黃掉的項目,大概有五六個。“我跟你說這些是什麼意思呢?就是我們這些人,拍過挺多電影的,在這個行業里已經算是不錯的,現在都是這個情況,再下面一些的,真的是沒活了。”

片場很多時候是個大工地,現場拍攝的流水線上,除了藝術家,更多的是“工人”。每個工種的領頭人,比如攝影指導、美術指導、燈光指導,都有自己的團隊。這些隊伍大多無法開工,許多人已經轉投其他生計。

這兩年影視大環境不好,身在劇組一線的人,也有切身的體會。“疫情期間多少家影視公司倒閉已經不是新聞了。”

對于無所事事的生活,Fred很無奈。他依然每天六點醒,刷刷手機七點起床開始一天的生活。大半年顆粒無收,對于老家在農村,如今還要養家糊口的Fred來說並不好受。他關注了一大堆行業的公眾號,看到各個層面關于影視行業令人憂心的推文會“喪氣”,刷到有關部門開會和發布政策的新聞也會感到“提氣”。

一直開不了工,他也開始刷各種招聘網站,考慮去影視公司暫時坐班作為過渡,“市面上的招聘都偏技術類,比如攝影、剪輯、後期,我是做副導演或者統籌制片的,像我這種情況本身也不是很好回歸去坐班,專門招我這種人的公司很少。”另外,Fred發現,現在掛在招聘網站上的影視公司招聘的職位大多面對抖音、快手的短視頻內容,他是真的不擅長,也提不起興趣。“光說抖音這個APP,我是裝了卸,卸了又裝,來來去去好幾回,還是卸了。”

“第一副導演”是個有點特別的工作,按照國外劇組的職能划分,更類似國內劇組里的制片和統籌。Fred介紹自己的工作“就像夾心餅干中間的奶油”,“每個片本身因為带頭的制片人、導演等主創的性格和專業水平的差異,會產生方方面面的問題,比如導演沒時間觀念,制片人不太尊重藝術創作只會一味地省錢,這種情況都會讓夾縫中生存的副導演左右為難,副導演在劇組的工作需要平衡多人的想法和方方面面的狀況。”由于近年來參與的許多項目都是合拍片,Fred還常常要協調國內外兩套劇組的工作模式。

劇組的工作繁瑣到事無巨細,可工作性質特殊,脫離了現場,Fred的工作技能和特長並沒有更多的應用場景。這令他有些焦慮。

某天晚上11點,Fred照例在睡前刷招聘網站,想給自己找個兼職,意外刷到湖南長沙的一個口罩廠招工。他給HR發去資料,竟然半夜當即收到回復。口罩廠的HR大概也沒想到會收到來自“電影圈”的簡歷,“她也覺得奇怪,怎麼你一個拍電影的,大學畢業,外語也不錯,要來做一個普工?”兩人加了微信,對方好奇地問了他各種問題,並且提出希望他盡快到崗上班,當天培訓,第二天就可以上生產線。Fred繼續“觀望”各種機會的時間里,還收到這位HR的催促。“如果說是完全為了生計,我可能真的接下去會考慮暫時去口罩廠做個工人。”

疫情對影視行業有許多顯而易見的影響,開機的項目越來越少。如今大多復工的劇組都是年前已經開拍的。計划開拍的,許多都按兵不動了。這行的“活兒”大多是靠同行介紹,知道有哪個組要開,檔期合適,對業務能力認可就能去開工,但接下來有資源的同行對自己手里的資源會捂得更緊;而大量項目開不了機,從事這行的人就面臨僧多肉少的情況,想來壓價、“刨活兒”的情況都是少不了的。

作為一線的從業者,Fred有些擔心劇組“後疫情時代”的生態,“中國的劇組其實一直沒有規范,沒有休息時間,劇組工作人員很多基本權利都得不到保障。”而之後,劇組面臨的資金壓力更大,Fred幾乎可以預見“內地影視行業從業人員的工作狀況會很糟糕,大家都會以‘省錢’為大前提無限壓榨勞動力”。他自詡是適應能力強的實干者,但有些擔心他那些專門做合拍片的朋友們,“合拍片劇組按照好萊塢的標准,比較規范,職責划分清晰,工作量小,工資也比較高。”但眼下全球疫情肆虐,合拍和全球跨境取景不僅成本高,而且無疑增加了制片風險和不確定性,這樣的背景下選擇合拍的項目會越來越少。“他們接不到合拍的活兒,也得加入內地劇組的競爭,但可能他們真的會很難適應。”

磨完劇本的編劇:行業按下暫停鍵,我沒有了拖延的借口

四月初,編劇大一完成了自己的長片劇本。

從動筆開始,時間已經過去兩年多。他很興奮,把劇本發給朋友們看,有人給出正面反饋,也有些人的理解完全南轅北轍,甚至一些質疑令他重新思考自己和這些朋友到底是不是一路人。最開心的反饋是得到自己父親在微信里給他寫了很長的高度評價,他反反復復讀了很多遍。從北京電影學院研究生畢業後已經北漂多年,多數時候處于“無業游民”狀態的大一在家長眼里並不靠譜,而這次來自父親的認可讓他在疫情带來的焦慮中感到片刻安心。

不願意透露真實姓名的大一,自嘲是行業內的“襠部編劇”。他狀態有些分裂,甚至在他自己的形容里,是“狼狽”。一方面,他參與過國內外獲得電影節大獎的文藝片,這讓他對電影的藝術追求頗有些講究;另一方面生活所迫,他的名字也被署在了不願提及的“爛片”編劇欄里。他始終懷抱拍自己電影的導演夢,為了能夠保持更自由的寫作狀態而拒絕朝九晚五的工作;也會得意調侃抱到了有錢項目團隊的“大腿”,為能夠改善一段時間的生活而感到小確幸。

大一從2019年初開始“失業”,當時他短暫供職的互聯網公司整個面向影視方向的部門裁撤,好在有朋友拉了他一把。朋友是寫過爆款電影項目的職業編劇,带上他一起做了一部制作規模不小的罪案題材網劇,還給正式的署名,這讓大一很高興。大一得意說起這個項目,“我是給影帝寫過台詞的人了。”更實際的利好是,接下這部網劇後,他把自己的生活費標准從每天花50塊提高到每天花100塊。

如果沒有發生疫情,大一的網劇編劇之路今年應該能走得更順。年前已經確定要啟動的新網劇同樣來頭不小,2020年也有新的迷你劇在洽談中。過完年後他和其他主創還有線上開會討論過幾次,後來制片漸漸不再召集開會。沒動靜了,大家也都心照不宣。

年後,大一沒有如約返回北京,在縣城的老家開始動筆修改自己的劇本。2018年他用一年時間完成了第一稿,2019年忙于生計,擱淺了這個曾經他頗有創作欲的故事。

母親的診所因為疫情的關系停業了,剛好就成了大一的辦公室。二三月份,他朝九晚八地去診所閉關寫作,中午母親會來送一頓飯,其他時間無人打擾。“和父母在一起,生活上有人照料,其他的社交不像在北京那麼豐富,會更心無旁騖。”大一總結他的創作狀態。

作為編劇,保持對世界的敏銳觀察也是必須的功課,疫情期間發生的種種也激發出更多對于社會和人性的思考,“還有對生命和自然的敬畏,覺得有某種在人類之上的東西。”這些情緒和氛圍與他寫作初稿時非常不同,劇本方面的許多進展也讓大一自己頗為滿意。

“疫情對我們這樣的人影響確實很大,各種工作停了、沒有收入之類的情況是顯而易見的。它對于整個國家、社會都是悲痛的災難,各行各業都受到了沖擊。不過,如果不是新冠疫情,我想我會馬不停蹄進入下個掙錢的項目。”

入行這些年,大一時常焦慮,有時是為生存,更多的時候,是因為還沒有拿出真正屬于自己的作品。“之前總是有借口,說還沒寫出來只是因為沒有時間,現在我可以真的用作品檢驗自己。”

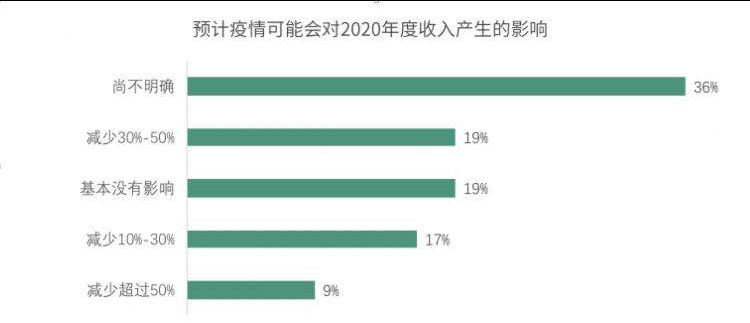

影視行業調研機構凡影不久前發布的《2020青年編劇調研報告》中顯示新冠疫情對青年編劇2020年收入的影響

大一打算自己拍,所以下一步的計划是繼續修改劇本,同時找個靠譜的出品方和制片人。他之前把劇本給一個專做文藝片的制片人朋友看過,不過對方表示目前主要跟着大佬做商業項目了。而疫情之下,經濟下行,資本退場,電影市場縮水,找錢顯而易見不會那麼容易。

“這年頭,你讓人給你投資拍文藝片,就跟詐騙一樣。”大一覺得自己的片子從題材上並不討好,大概也沒什麼賺錢的可能性。但他腦海中呼之欲出的那部電影里有他想記錄的鮮活個體,和某些對當下時代的回應,“我有信心,它是有價值的。”

趕上了影視寒冬中的寒冬,尚未成名的青年電影人能分到的羹湯自然更少,大一倒也坦然,“你說我是不是早幾年把劇本寫出來就更容易找到錢拍呢?但凡事講究機緣,前些年我體會社會的角度和筆力都達不到駕馭這樣的題材,所以我還是相信一切都是最好的安排。”

回到現實,肉眼可見的日子不會那麼好過,慶幸的是去年收成不錯,還有些積蓄,大一已經把他的生活費標准調回了50塊一天,“我也蠻掙紮的,剛寫完那會兒特別自信,覺得我就這麼跟創作耗下去吧,沒錢也沒關系。過幾天冷靜下來又覺得寫得好像也沒那麼好。”大一說,如果今年接不到活,他就去讀個博士,“讀完還沒到35歲,也許還有學校願意收我當老师。”

三次隔離的文藝制片人:直播、带貨、關注日常

“最近做了許多這些年來一直想做卻總是沒時間做的事,比如成系統的看片、長時間的閱讀,還有睡時間很長的覺。”對于電影行業的制片人來說,這些事的確曾經顯得很奢侈。

1月26日,國內的新冠疫情處于凶猛的上升期,王磊带着兩個口罩前往鹿特丹,參加他擔任制片人的電影《回南天》的世界首映。萬萬沒想到這次遠行之後他要經歷的是反反復復一次又一次隔離。

2月從鹿特丹回來,北京雖沒有面向境外人員的強制限制令,但要求回京人員自行隔離。那時,國內疫情發展迅猛,所有的事情都停下了,王磊在家進行了第一次隔離。實際上他在家呆了34天,期間偶爾會到小區門口取一下在線購買的食物。一開始為了倒時差睡不少,也沒別的事情干,他就干脆夜以繼日地看片,把山田洋次導演將近50部的《寅次郎的故事》看完了,還不夠,又把阿爾莫多瓦、塔可夫斯基等大师的全集都挨個復習一遍。到後來他時差也不倒了,並不管白天黑夜,把顛倒錯亂當作自己的日常。王磊那時每天凌晨兩點吃一頓飯,一個隔離周期下來瘦了十多斤。

到3月10日,因為青海有需要到現場處置的工作,王磊離家直奔青海。在北京機場辦理手續的時候,登記的信息周密嚴格。飛機沒起飛,目的地的社區就來電話了,讓降落檢查之後,在社區登記,並自行在住的地方隔離。他看到,當時飛機上有從國外回到青海的同胞,那時疫情嚴重的是韓國、伊朗、意大利等國家。飛機降落,所有人在機艙內先集體消毒,國外回來從北京轉機的,被政府安排車輛接走集中隔離。他坐車到了社區,檢測體溫登記信息後,開始了第二次隔離,並不定期接受青海社區工作人員的登門檢查。有意思的是,期間他在北京住所在地的酒仙橋派出所、朝陽區公安分局和他在湖南老家岳陽那邊的公安局也分別打他電話,讓他報告最近的行程動向。最終青海大量的現場工作王磊無法到場參與,只能電話或線上溝通完成。3月28日回到北京後,首都的隔離政策變成了不管從哪里來,進京一律隔離14天。這時候的他對“隔離”已經是老司機了。

三次隔離一次比一次嚴格,社區的志願者要求他每天在微信群里打卡登記體溫,並在相關防疫APP上登記體溫等信息。在小區居住多年從未和任何鄰居打過交道的他如今在小區里會被陌生的老太太認出他叫“小王”。

“小王”的隔離期直到4月中旬,才算“解禁”。

隔離期間王磊發揮自己的人脈優勢,持續聯絡口罩資源,寄送地區從捐贈武漢到支援海外,日本、美國、加拿大、英國、法國的朋友們都陸續收到他斥巨資郵費送去的口罩,“郵費貴到快要寄不起了”,但寄口罩讓他有種“疫情之中有一種互相守望的感覺”。

現實的世界停下來,網絡上卻是風生水起的熱鬧。疫情期間各行各業的大V小咖紛紛開啟直播秀,電影行業也有不少人參與其中,明星带貨,導演拉片,院線大佬分析拆解着行業未來。王磊也做了自己人生中第一場直播,和影視工業網合作,分享的是他參加各種創投的實戰經驗。王磊並不喜歡直播這種形式,對着屏幕說話不自在,平時也很少看別人的直播,“很多人也許喜歡覺得好吧,但我認為電影和電影人並不需要這種方式,也很難有哪場直播真的能‘出圈’。”不過那天他覺得效果不錯,很多初學者初入行者並不了解電影項目創投的情況及如何准備,王磊之後收到不少網友覺得“實用”的反饋。

另一個和直播有些“呼應”的新體驗是,王磊也嘗試在朋友圈“带貨”了。這陣子王磊天天變着法搗鼓做飯投喂自己,曬美食圖發朋友圈的時候總不忘带上美味秘訣——湖南老家親戚自產豆瓣醬。偶然帮家鄉老父親做做宣傳的王磊沒想幾輪朋友圈“带貨”效果不錯,湖南小廠豆瓣醬銷售業績居然蹭蹭爬上了微店app豆瓣醬類排行第一名,一些青年導演們也跟着在朋友圈帮着寫與電影有關創意文案推薦,別有樂趣。過去總是和人侃侃而談藝術、電影和詩歌的王磊,現在每天固定一部分微信聊天話題變成了——教買他豆瓣醬的朋友們怎麼用醬做出好吃的菜。

做電影的朋友為豆瓣醬發揮的創意文案

“自己一個人呆久了,你會開始找到新的生活平衡,開始關注內心和日常更多,琢磨你怎麼去度過每一分鐘,是躺着還是坐着,要不要去跟別人聊天,出去拿快遞戴哪種口罩,你會去咀嚼出日常的瑣碎。外面起風了,或者樹開始發芽了,我發現我越來多地看到這些事情。”

《回南天》此前還接到多個國際電影節的邀約,但隨着全世界電影陷入停擺,王磊也在密切關注這些電影節和世界電影行業的最新動向。好在其他手頭上的項目沒有在“迫在眉睫”的階段,已經拍完的片子在做後期,時間也許變得更充裕;合作的青年導演們都在打磨手上的劇本,王磊和他們日常保持聯系,知道大家都在堅持創作,不曾懈怠。

相比大的商業制作來說,文藝片,尤其是不知名年輕人的第一部處女作,本來就很難找到資金,無論宏觀層面上的經濟好壞,市場上錢多錢少,這部分電影人的生態都是艱難的。

“一些問題並不是因為疫情才變得緊迫的,一些難題也並不是因為疫情才變成這樣的。”

疫情期間,好些事會在一段時間里成為行業討論的焦點,比如數千家影院的關門、比如院線電影直接上線網絡放映、比如發行無門的導演在網上親自給網友分發網盤鏈接……王磊也關注這些,常常在朋友圈寫下長長的觀點。“疫情像一個借口,但有些事情的問題早就存在了。”

這段時間,他陸陸續續收到青年導演分享給他的作品鏈接,“分享的行為、意義和價值各有可以分析的維度,但有一個事實是,這種方式带來的觀看人數,並沒有顯著改善。蔣能杰的片子引發的熱度不是網盤带來的,而是影片本身的社會議題和公益屬性带來的。”王磊指出,“網盤的技術和傳播方式並沒有打破創作者和觀眾之間觀看壁壘的本質。網盤是資源、是信息,但對普通觀眾來說,它和其他的信息、資源是無差別的,大部分人不會主動去選擇,還是需要作為機構、平台、策展方是去帮觀眾做選擇,去推介。”

王磊的另一個身份是線下放映的放映員(策展人),會定期舉辦主題放映活動,他說“放映是火種,大銀幕是一群人圍爐烤火的地方”。但他也不排斥線上,“任何電影創作者都希望自己的電影能在大銀幕放。電影永遠是大銀幕的藝術,網絡不是它的唯一呈現方式,但網絡也把發行變得更通透,更便捷,可以觸及更多的觀眾。”

整個行業都在盼復工,盼帮扶的好政策。王磊只希望一切盡快“正常”起來,“正常”的生活,意味着觀看電影成為無需刻意談論的日常生活方式,哪怕是相應的扶持政策,也從來是“正常”行業發展中不可少的一環。“社會正常了,電影就正常了。”