徐民是深圳市盐田区的金牌调解员,在当地颇有名气,人们亲切地称她为「徐姐」。以她为名的「徐姐调解工作室」挂牌在盐田派出所办事大厅的一角,从早到晚,前来寻求帮助的群众络绎不绝,但她始终忙而不乱。

身份转变,不变初心

2005年,盐田街道筹建调解室,徐民成为第一批专职调解员,一干就是15年。「那年我39岁,是名教师,听说街道在招聘调解员,我没有犹豫就去应聘了。」

徐民的父母皆是共产党员,父亲还是南下的干部,「为人民服务」是他俩挂在嘴边的话。在她的印象中,父母总是在帮助困难群众,有时还会拿自家用品救济他人。为了把助人为乐的精神贯彻到底,父母甚至将4个儿女取名为「为人民服务」,徐民排行第三。「从小耳濡目染,觉得帮群众解决问题是做好事,成为调解员也算实现了父母的希望。」徐民笑道。

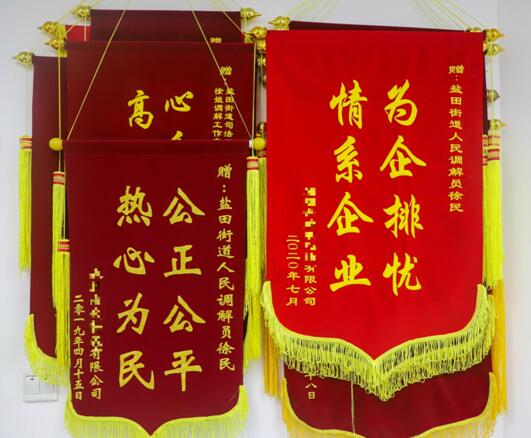

「徐姐调解工作室」的墙面上,挂满了企业和个人送的感谢锦旗,它们是徐民「为人民服务」的最好印证。

深圳人民调解工作的见证者

今年正值深圳特区建立40周年,徐民也在这个日新月异的城市里生活了近27年,斗转星移中,她见证了深圳人民调解工作的发展变迁。

「2005年刚从事调解工作时,我们办公室既没有电话也没有电脑,连《人民调解协议书》都是手写的。」随着人民调解工作逐渐受到社会重视,司法局、街道办等有关单位立即为他们补齐办公设备,改善工作环境,大大激发了调解员的工作干劲。

在徐民看来,15年间变化最大的是人们对待调解的态度。过去,群众即使遇到纠纷也不愿找调解员,双方缺乏信任。如今,人们法治意识越来越强,「有事找调解员」已成为首选。习惯与信任,往往在潜移默化中形成,这一切都离不开调解员们的努力工作。

今年年初,盐田街道创新「三前移」矛盾纠纷调解新模式,徐民作为「后方坐阵人员」感触颇深,「这半年明显感觉工作压力变小了,排查员将很多矛盾纠纷化解在一线,调解效率得到很大提升。」

愿为女性当事人「撑把伞」

身为女性,徐民更容易与纠纷中的女性当事人产生共情。在她调解的无数宗案件中,有一宗涉及孕妇的纠纷让她记忆犹新。

具体发生在哪一年,徐民已记不清,只记得那晚9点,民警带着一名怀胎6月的孕妇来到警民调解室,她哭着表示自己价值200万的重柜货物被司机扣下,因当晚为最后截关时间,如果延误会造成巨大损失,情急之下只能报警寻求帮助。徐民很快抓住问题关键,一番情绪安抚和询问后得知,原来是当事人未支付司机运费导致纠纷发生,于是立刻联系货柜司机前往调解室参与调解。

经过2小时的劝说,司机终于答应先归还货物并运送至盐田港,待返回后再就运费达成和解。「那天几乎熬了个通宵了,但只要能够圆满解决纠纷,便不觉得辛苦。」为女性解忧似乎让徐民更有成就感。

自从成为专职调解员,加班加点工作对于徐民而言已是常态。当被问到是什么让她在同一岗位坚守15年,她说:「无外乎『热爱』两字」。

因热爱她放弃休息,扎根调解室,选择站在离群众最近的地方,用行动铸造调解「金标品牌」。(徐艳琼 熊蝶)