蕭紅生命的最後兩年在香港。在這裏,她孤苦寂寞、病患纏身,抱病完成《呼蘭河傳》等名篇。 蕭紅的香港歲月,是一段回歸精神故園、文學原鄉的「回家」之旅。

■蔡益懷

「不錯,我要飛,但同時覺得……我會掉下來。」

那一年,在西安,她和蕭軍正式分手。在和詩人聶紺弩的一次長談中,聶說,「蕭紅,你要像一只大鵬金翅鳥,飛得高,飛得遠」,她這樣回答,「我是個女性」、「女性的天空是低的」,且聲言自己會掉下來。

這似乎是一個讖語,預示著她的命運,生命旅途上最後的人生姿影。

這只離群的候鳥,一個轉身南下,告別了奔赴烽火前線的同伴們,也告別了一種創作道路。

她和端木蕻良在武漢結為連理,而後去了重慶,最終落腳于南國小島香港。在這裏,她度過了一段孤苦寂寞,病患纏身的顛沛流離歲月;同時先後完成長篇力作《呼蘭河傳》《馬伯樂》,以及《后花園》《小城三月》《北中國》《骨架與靈魂》等優秀篇章,取得文學生涯中最輝煌的成就。

這裏的一切景物都是多麼恬靜和幽美,有山有樹,有漫山遍野的鮮花和婉轉的鳥語,更有澎湃的海潮,面對碧澄海水,常會使人神醉的,這一切,不正是我往日所夢想的寫作的佳境嗎?然而呵,如今我卻只感到寂寞!在這裏我沒有交往,因為沒有推心置腹的朋友。——蕭紅給內地友人白朗的信中寫道。

香港給了她一張書桌

一九四零年一月,時年二十九歲的蕭紅與端木蕻良飛抵香港,寓居尖沙咀金巴利道諾士佛台三號。

他們的到來,在香港文化界掀起一陣小小的旋風。

蕭紅與端木蕻良合照于西安八路軍辦事處。

彼時的香江文壇臥虎藏龍,名家薈萃,許多著名的作家、文化人寄居于此,許地山、茅盾、葉靈鳳、戴望舒、徐遲、薩空了等等,要麼在這裏教書育人,要麼從事文化傳播工作,香港儼然成為戰時中國的一座文化重鎮。

蕭紅、端木二人剛安頓下來,時任《星島日報》副刊「星座」主編,兼任「文協」幹事的戴望舒便登門造訪,並邀請二人到他的「林泉居」別墅做客。葉靈鳳在他主持的《立報》副刊「言林」刊發他們到港的消息。「文協」舉辦全體會員聚會,為他們接風。他們迅即打開局面,活躍于文化圈,一時應接不暇。

然而,一個有純正文學質量的人大抵不會熱衷于酬酢交際。蕭紅終究不是一個會滿足于表面風光的人,她的心另有所屬。一如叔本華所言,「孤獨地生活是所有偉大靈魂的宿命」,蕭紅很快就退回到自己的世界。如果抑鬱是她的生命底色,那麼寂寞就是她的人生常態。初來乍到人地生疏,加上時常病患纏身,加深了她的鄉愁與孤獨感。在給內地友人白朗的信中,她這樣寫道:

「不知為什麼,莉,我的心情永久是如此的抑鬱,這裏的一切景物都是多麼恬靜和幽美,有山有樹,有漫山遍野的鮮花和婉轉的鳥語,更有澎湃的海潮,面對碧澄海水,常會使人神醉的,這一切,不正是我往日所夢想的寫作的佳境嗎?然而呵,如今我卻只感到寂寞!在這裏我沒有交往,因為沒有推心置腹的朋友。」

現實的苦楚無從排遣,文字卻是釋放寂寞的最佳出口。她以筆為輕舟尋路故園,做起懷鄉夢。四月,小說《后花園》完稿,很快就在《大公報》副刊發表。這個作品寫透了孤獨的情狀:磨館馮二成子暗戀著同一個院子里的趙家小姑娘,可是不曾表露分毫。女孩出嫁的那天,他的頭埋得低低的,蒙着眼罩的小驢靜靜地一圈一圈地拉著空磨。趙老太太讓他帮忙裝車送行,他送到郊外,一程又一程。晌午時分,他原路返回,走到半道轉身望向遠方,一點影子也看不見。

「藍天凝靜得那麼嚴酷,連一些皺褶也沒有,簡直像是用藍色的紙剪成的。」

孤獨是有顏色的,一張純藍色的紙。試想,沒有承受過孤寂之苦的人,何以得此神來之筆?

氣候環境的不適不難克服,倒是同道的猜疑更令人困擾。蕭紅、端木離開重慶,走得倉促,沒有讓太多人知道,這引來一番非議。胡風對她的不辭而別,反應甚為激烈。他在給許廣平的信中說,他們「秘密飛港,行止詭秘」。縱使蕭紅離世后,胡風也沒有諒解她,他在《悼蕭紅》中寫道:「她忽然沒有告訴任何人,隨他(端木蕻良)乘飛機去了香港了。她為什麼要離開當時抗日的大后方?為什麼要離開這兒許多熟悉的朋友和人民群眾,而要到一個她不熟悉的、陌生的、言語不通的地方去?我不知道,我想也沒有人能知道他們的目的和打算吧?這樣她就和內地遠離了,她的情況我們也無法知道了。」

流言刺傷了蕭紅的心,她在給好朋友華崗(曾任《新華日報》副主編)的信中,對胡的「亂語」表達了不滿,不過仍相信「他大概不是存心誣陷」。華崗有意代她向胡風解釋,她婉言謝拒了,認為去向一個自以為正確的糊涂人解釋,恐怕適得其反。

說來,蕭紅與蕭軍的分手、與胡風的隔閡早有端倪。

在內地時期,蕭紅于眾人高舉「抗戰文藝」的大旗,吵著「作家上戰場」的時節,已經對「我」與「我們」的關係,有著自己的想法。她意識到要成為「我們」,首先要承認「我」的存在。否則會不知不覺地隸屬於別人,蒙蔽了自己的眼睛和理智。她在給蕭軍的書簡中說得很明白,「我想我們吵嘴之類,也都是因為了那樣的根源——就是為一個人的打算,還是為多數人打算。」她在文學觀念上跟他們漸行漸遠了,且發出了自己的聲音︰「作家不屬於某個階級的,作家是屬於人類的。現在或是過去,作家們寫作的出發點是對着人類的愚昧!」這無疑是蕭紅在文學創作上實現精神獨立的表現,而她的「告別」不為大家所理解,也就不難推究因由了。

她需要一個回歸精神原點、文學初心的棲息處,而香港正是可以給她一張書桌的地方。她自己也在給友人的信中說明飛港的原因,「不外想安靜的寫點比較長些的作品。」

初到香港不久,岭南大學藝文社邀請蕭紅、端木參加座談會,蕭紅在演講中,再一次發表了不合時潮的主張:

在抗戰的今日,我們應該努力,互相批判地寫作。我們的文藝作品,應該比之普通人的常識更為深刻。抗戰也有缺點,但我們要用文學把它的缺點糾正。文學除了糾正現實之外,還要改進現實。

作家未到過戰場可以寫作品嗎?可以的。在后方的現實,只要我們能深入地反映也同樣有價值,因為抗戰影響了全中國每一個角落。譬如香港吧,香港不是有很多人在做救國工作嗎?他們的工作也是與抗戰有關的。

對於自己生活的階層較為熟悉,你也可以寫的。

我們要看清楚目前,但不要不注意過去。

她對戰時的功利性文藝持否定的態度,同時也在以作品展現自己的文學理想。

這年六月,「文協」籌備舉辦魯迅六十生誕紀念活動,決定以戲劇的形式表現魯迅的一生。《民族魂魯迅》的編劇工作落到了蕭紅頭上,因為在港文化人中只有她最熟悉魯迅的生活。以啞劇的形式表現魯迅的人生,沒有台詞純以舞台操作表現,難度可想而知。蕭紅在上海時曾聽魯迅講過「遇鬼」的事情,於是劇中有了這樣一幕:

魯迅一個人在荒野上夜行。

遠遠有一座墳場,有一個鬼影子時高時低,時大時小……

魯迅躊躇了一會兒,懷疑著是人是鬼呢,莫能決定,自然莫睹一樣地走向前去。走到那鬼的跟前,用腳猛力一踢,原來蹲在那兒的是個掘墓子的人。被這一踢,踢得站起來,露出是個人樣兒來。把他的鐵錘吓得當啷落地,瘸著腿兒逃走了。

魯迅目送之下。

魯迅是鐵屋子里的守夜人,一生都在與魑魅魍魎戰鬥。劇中這一幕對先生形象的表現,是再貼切不過。

蕭紅確實懂魯迅。

事實上,魯迅對她的影響已化為文學血液,貫注在她的靈魂中。在西安與聶紺弩的對話,可看出蕭紅的藝術自覺︰

「魯迅以一個自覺的知識分子,從高處去悲憫他的人物。他的人物,有的也曾經是自覺的知識分子,但處境卻壓迫著他,使他變成聽天由命,不知怎麼好,也無論怎樣都好的人了。這就比別的人更可悲。我開始也悲憫我的人物,他們都是自然奴隸,一切主子的奴隸。但寫來寫去,我的感覺變了。我覺得我不配悲憫他們,恐怕他們倒應該悲憫我咧!悲憫只能從上到下,不能從下到上,也不能施之于同輩之間。我的人物比我高。這似乎說明魯迅真有高處,而我沒有或有的也很少。一下就完了。這是我和魯迅的不同之處。」

有這樣的藝術認知,自然有不一樣的文學高度,懂得創作的本質在於精神的獨立,在於懂得對生命價值的體認與尊重,同時也才沉得下來進行回歸精神原鄉的寫作。

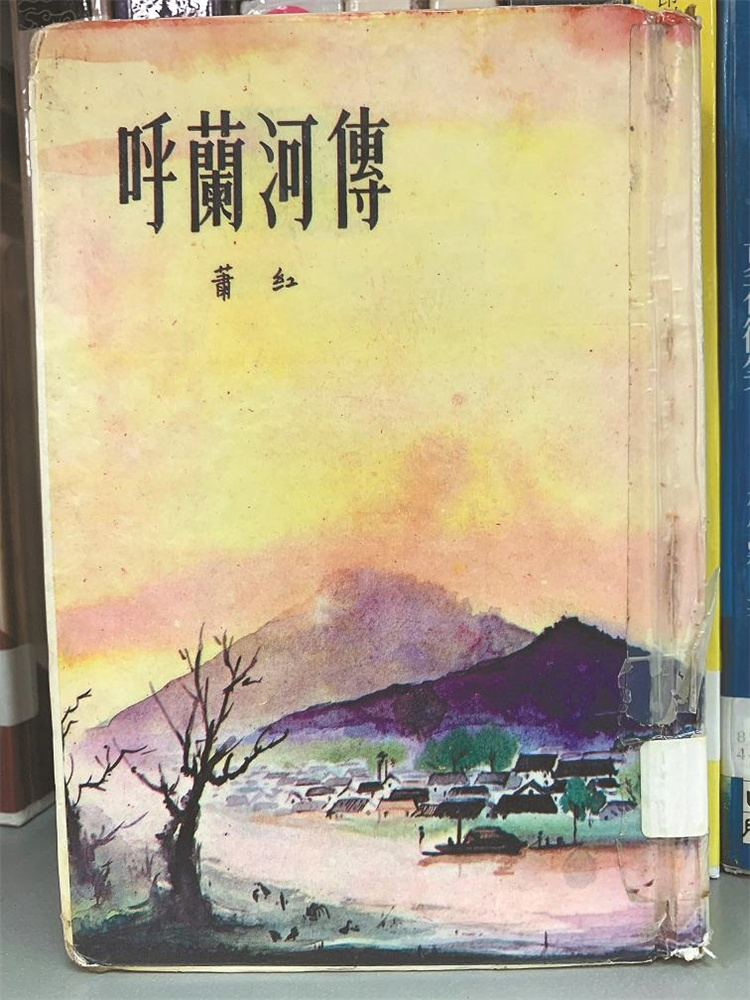

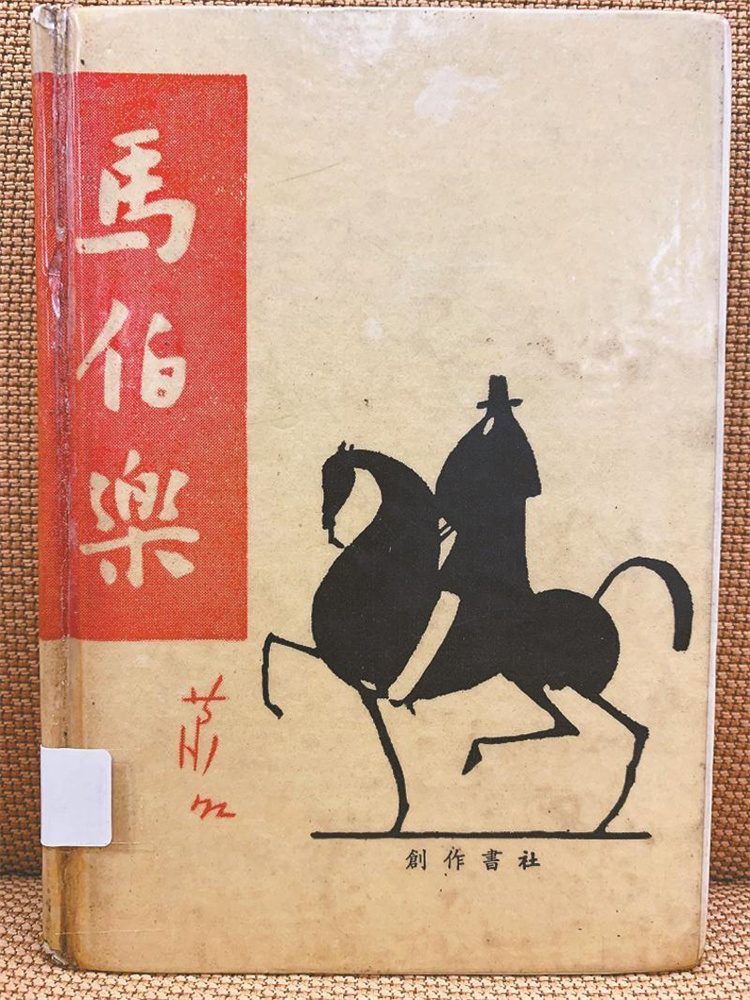

在這樣的創作理念下,長篇小說《馬伯樂》《呼蘭河傳》于蕭紅二十九歲之齡(1940)相繼產生,後者更成為二十世紀中國小說經典。

「天涯孤女有人憐」

居港歲月,是蕭紅創作力最旺盛的時期。大概是有一種時不我待的緊迫感吧,她以驚人的速度筆耕,且一出手就是上佳之作。

長年的漂泊,這只北國的候鳥倦了、疲憊了。由呼蘭到哈爾濱,由青島到上海,由東渡日本到回國,東奔西突,十年的流徙,讓她飽嘗百味雜陳的人生滋味。這南國小島雖是他鄉,卻讓她得以短暫棲息。她做起了回家的夢,前塵往事都浮上心頭。時間與空間的距離,以及離散的經歷,為這思鄉之情增添了一層美的色彩,也讓故園的人事物閃現一重光暈。

蕭紅在戰火中一度避難的連道七號。

其時,香港文苑正興起一場「反新式風花雪月」的論爭。當時的《大公報》副刊主編楊剛也是一位有才情的女子,發表《反新式風花雪月——對香港文藝青年的一個挑戰》一文,批評「與民族煎熬,社會苦難不太相稱」的書寫,引起了回響。時任香港大學中文系主任的許地山,以及文化人林煥平等都加入了論爭,對一味書寫思念故鄉的作品加以批評。

蕭紅對於這股時流無動于衷,依然故我,一心一意地做著懷鄉夢。她始終與現實拉開距離,回避迎合時勢,進行著與抗戰主潮背道而馳的寫作。《呼蘭河傳》是對故鄉的深情回眸,更是一首深情的懷鄉曲。作品以東北小城「呼蘭河」為主角,展示其民風民俗,更揭示保守愚昧的民間社會痼疾。她不惜筆墨對地方的風土人情作出描繪,冬日景象、街頭風情、跳大神、唱秧歌、盂蘭盛會、放河燈,但不是清風朗月的田園牧歌。作品更重要的主題是展示民間社會的真實生存境況,揭示生民蒙昧的精神狀態。

生、老、病、死,都沒有什麼表示。生了就任其自然的長去;長大就長大,長不大也就算了。

老,老了也沒有什麼關係,眼花了,就不看;耳聾了,就不聽;牙掉了,就整吞;走不動了,就癱著。這有什麼辦法,誰老誰活該。

病,人吃五谷雜糧,誰不生病呢?

死,這回可是悲哀的事情了,父親死了兒子哭;兒子死了母親哭;哥哥死了一家全哭;嫂子死了,她的娘家人來哭。

在這個作品中,蕭紅讓讀者看到了一個沒有希望的族群,「他們看不見什麼是光明的,甚至於根本也不知道」「他們就是這類人,他們不知道光明在哪裏」,他們「沒有希望,只希望吃飽了,穿暖了」「逆來的,順受了」。

這個作品沒有血與火的時代氣息,也沒有宏大的敘事場面,確實與抗戰文學的主潮不搭調,但它決非浮淺的「風花雪月」之作。它所揭示的「民族煎熬」「社會苦難」,更深更沉。這個作品與其說是小說,不如說是一首藍調式長謠,不以詩名,別具詩心。

可是,一些人對蕭紅這個時期的生活與創作頗有微詞,如曾對《生死場》作過高度評價的胡風,就認為她被某種陳腐勢力「毀壞」了。一九四六年,在紀念蕭紅逝世四周年的會上,他說:「蕭紅后來走向了脫離人民脫離生活的道路,這是毀滅自己的創作的道路,我們應該把這個當作沉重的教訓。」還有一些人則是從小說的特性來挑剔她的創作,認為《呼蘭河傳》「不像」小說。倒是茅盾從這個作品中看到了蕭紅的人生,尤其是她的「寂寞」,並對她的創作給予充分的肯定。他在序言中說:「要點不在《呼蘭河傳》不像是一部嚴格意義的小說,而在它于這『不像』之外,還有些別的東西——一些比『像』一部小說更為『誘人』些的東西:它是一篇敘事詩,一幅多彩的風土畫,一串淒婉的歌謠。」

《呼蘭河傳》 1988 香港中流出版社版本

《馬伯樂》 1979 香港創作書社版本

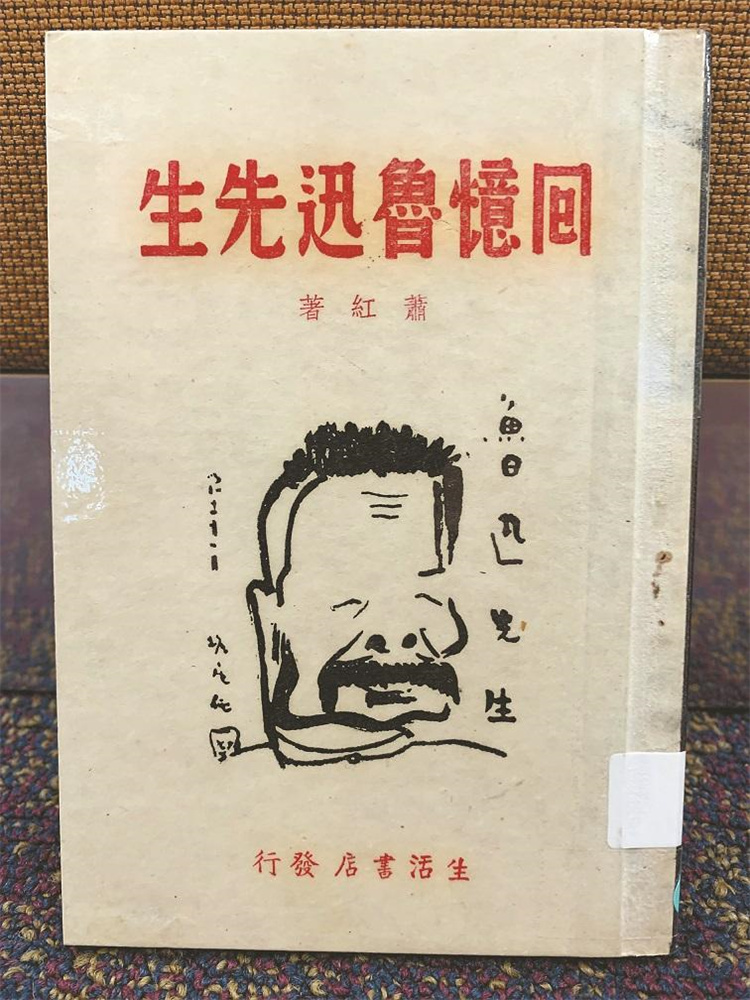

《回憶魯迅先生》 1930 上海生活書店版本

三十歲那年是蕭紅的「又一個筆杆年」(1941),然而就在創作進入佳境的時期,宿疾纏身,時常出入醫院。這一年她和端木搬到尖沙咀樂道八號,在這裏她創作了《北中國》《小城三月》。這期間不少文化名人都相繼登門探訪,其中一位特別的客人是美國左翼記者史沬特萊。簡陋的居室,以及蕭紅的病況,令史沬特萊大感意外。她沒有想到一位優秀的女作家竟活得如此清苦。這位熱心腸的美國人當即執意邀請蕭紅到她自己寄居的鄉間別墅休養,又為她聯絡瑪麗醫院安排住院治療。

當時居港的詩人柳亞子也是樂道八號的常客,他與蕭紅一見如故,時有相互贈詩題句。偃臥病榻的蕭紅常倚枕而坐,與詩人交談。一天,柳亞子拿出詩冊請她題詩,蕭紅留下一句「天涯孤女有人憐」,便淚如雨下。

流落天涯的苦楚,未語淚千行,何從對人言?

這年六月,胡風到港也探訪了病中的蕭紅。他后來在回憶錄中記下這樣一筆:「無論她的生活情況還是精神狀態,都給了我一種了無生氣的蒼白印象」,她「暗淡了」「發黃了」。當時,流亡香港的東北民主人士周鯨文到樂道探訪,看到空蕩蕩的居室與病中的蕭紅,也是一陣心酸。

在蕭紅生命旅途的最後一程,始終陪伴在她身邊的是青年作家駱賓基。這位東北同鄉在「皖南事變」后抵港。身無分文的他向主持《時代文學》的端本蕻良求助,由此進入到他們的生活。蕭紅進進出出醫院,幸有駱賓基奔走照顧。十二月,太平洋戰爭爆發,戰火延燒到香港,蕭紅再一次身陷險境。她躺在擔架上,夾在逃難的人群中四處轉移。

12月25日,黑色聖誕節,香港淪陷。蕭紅病情轉趨嚴重,住進私家的養和醫院,被誤診為喉患,白捱了一刀。隨後轉到瑪麗醫院,裝喉口呼吸銅管。此時又遇日軍強征瑪麗醫院,趕走全部病人,她被轉到法國醫院。但隨後這裏也被日軍接管,法國醫生將蕭紅轉到設立在聖士提反女校的臨時救護站。在此,一代才女含恨而逝,時年三十一歲。

蕭紅的骨灰被分為兩份,一份葬于淺水灣麗都酒店前的花壇內,一份埋在聖士提反女校的校園山坡上。

在蕭紅後期的作品中,《小城三月》是一篇精致之作。她以深摯之情回望故土,讓靈魂得以回家、得到安頓。故事講述翠姨的悲情人生,以春天的景色開端,又以春天的喻象作結。「在我的家鄉那裏,春天是快的……春天就像跑的那麼快」,「春天為什麼它不早一點來,來到我們這城里多住一些日子」,「但那是不能的了,春天的命運就是這麼短」。她以惋惜春天的短促,寄寓對翠姨之死的哀歎,又何嘗沒有自傷的成分?

蕭紅是一個不甘于被囚禁的女子,她要飛,飛出家庭,也飛過了。但一如她自己所言「女性的天空是低的」,她留下了一道從「出走」到「回歸精神家園」的生命軌跡,寫就的是叛逆、饑餓、情傷、疾病、戰火的人生篇章。

她在「不甘,不甘」的遺恨中殞落,永歇在藍天碧水處,且已化身為一只飛鳥,于香港的上空遨游盤旋。

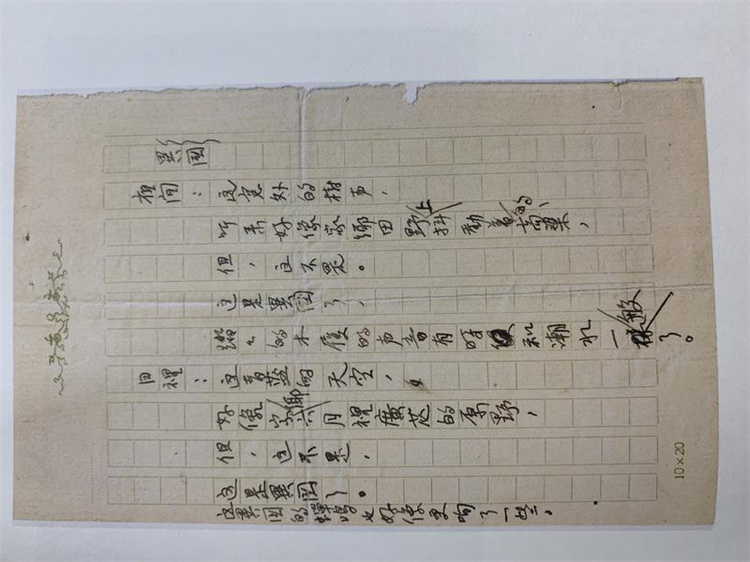

蕭紅《異國》手跡。

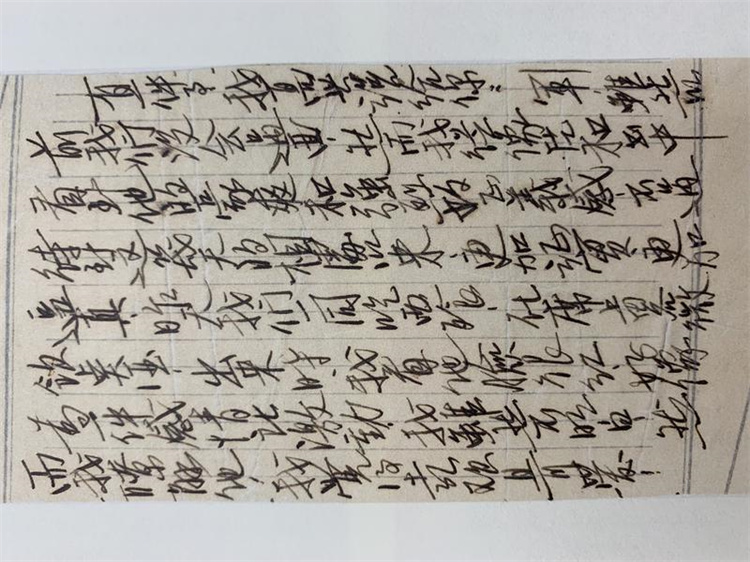

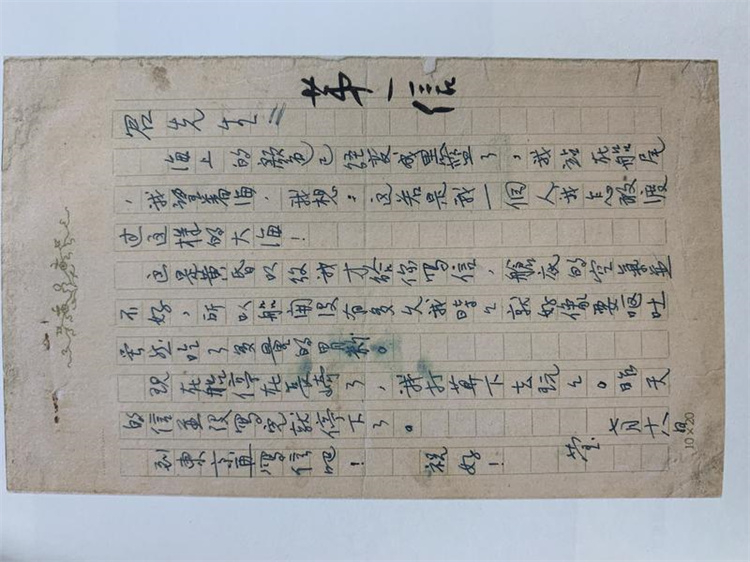

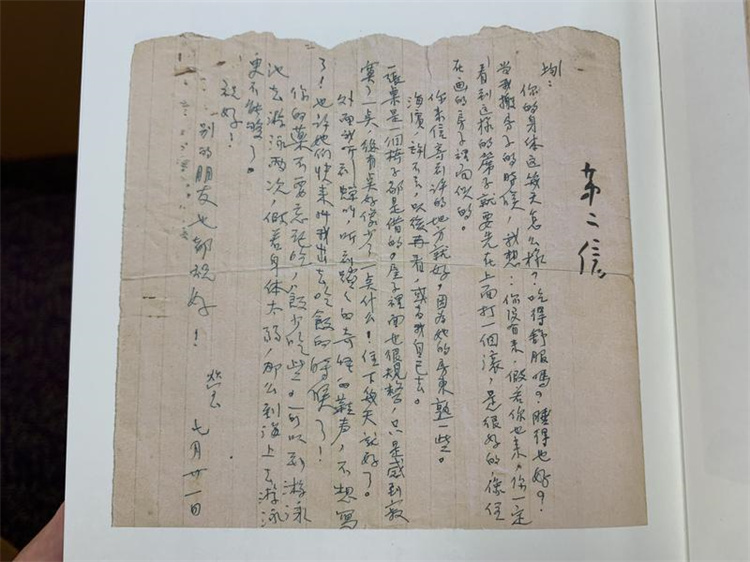

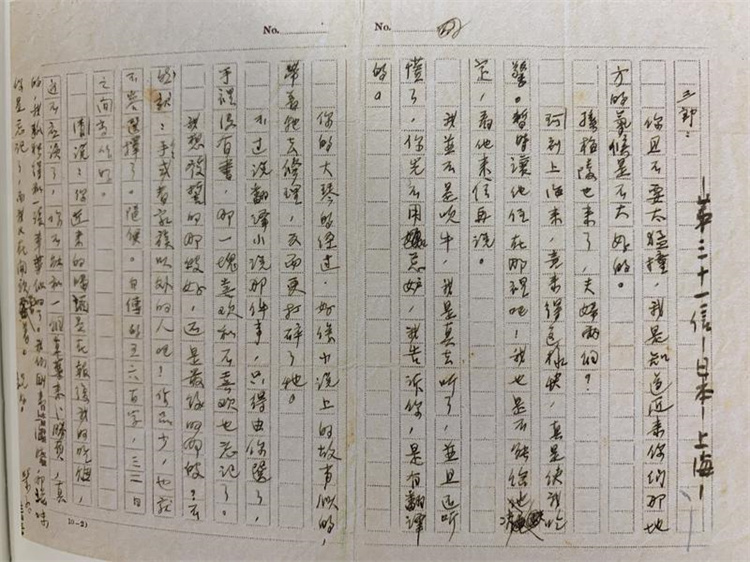

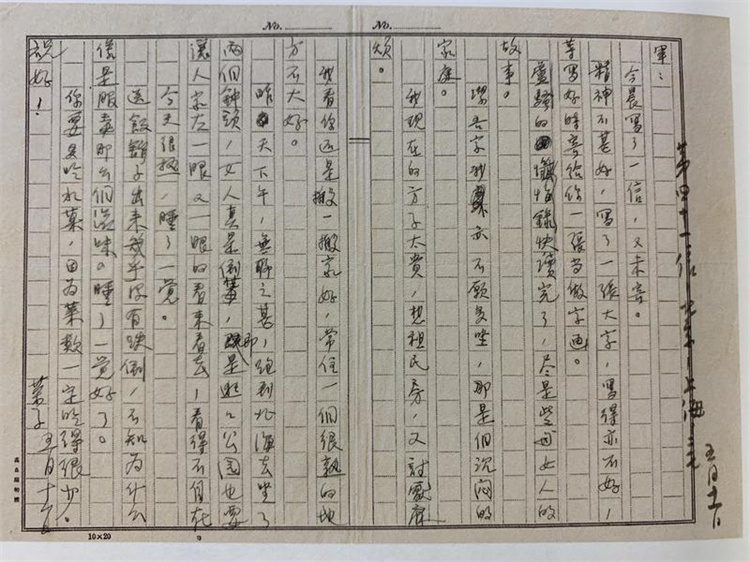

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

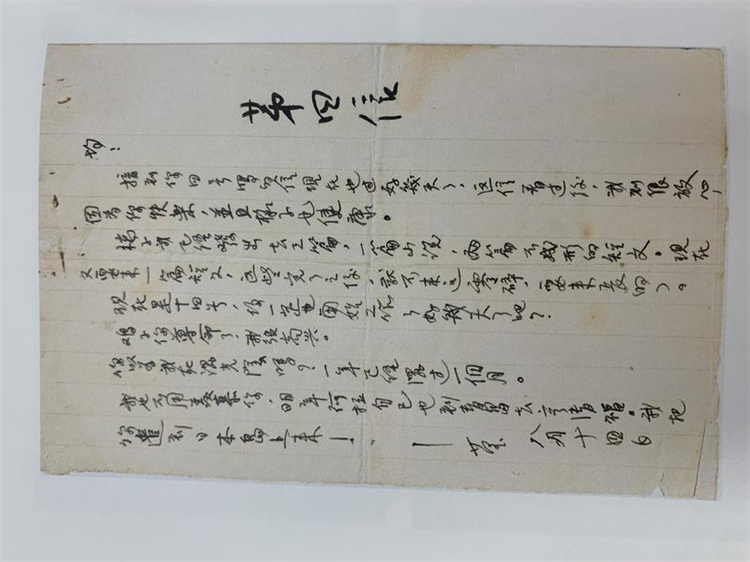

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

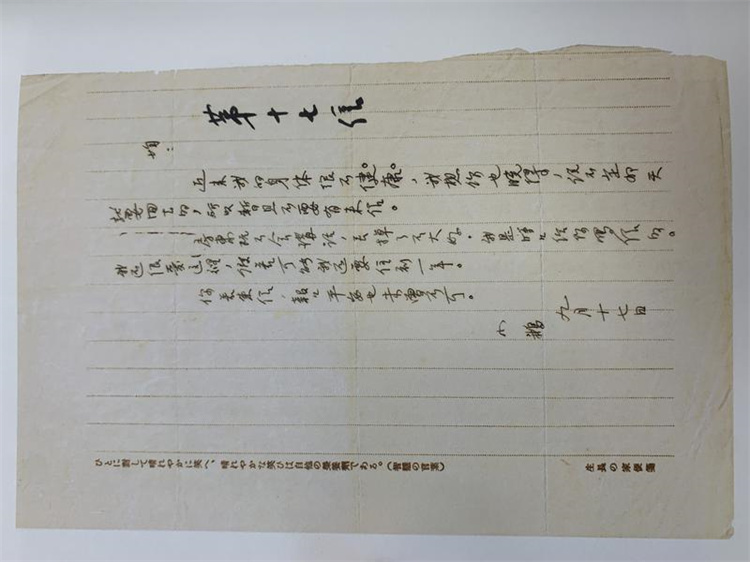

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

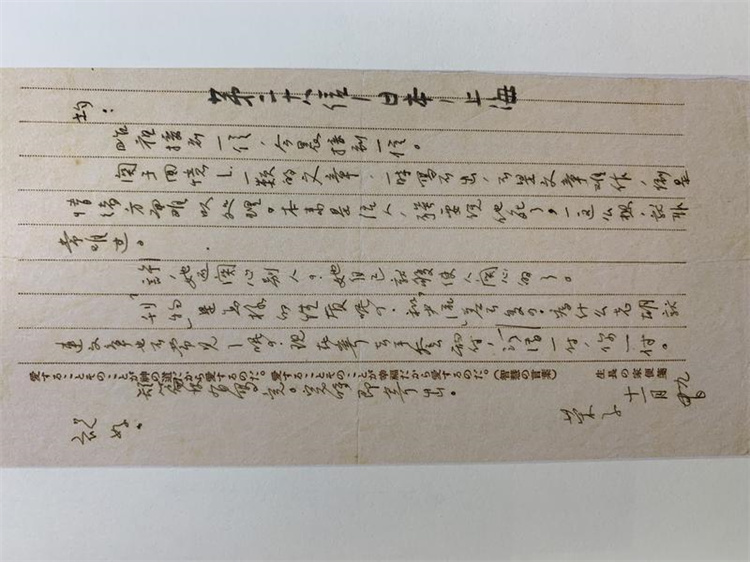

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

蕭紅給蕭軍的書簡(影印)

■作者簡介

蔡益懷

蔡益懷,文學博士,香港作家、文學文化評論人,任教于香港多間大專院校,教授創意寫作等課程。著作有小說集《前塵風月》《東行電車》,散文集《客棧倒影》,文學論集《港人敘事》《透視我城》《閱讀我城》《本土內外》《小說,開門》《創作,你也能》等。小說《香港的最後一夜》獲第16屆香港青年文學獎,散文《师道》獲「首屆全球豐子愷散文獎」,評論《我城地景》獲香港「2020中文文學創作獎」﹙評論﹚等。