深圳梧桐山腳下, 華界(又稱唐界)的長嶺村與英界的蓮麻坑村遙相守望。之間有一條小河叫深圳河及一道兩丈來高的鐵絲網蜿延曲折,

在它們中間穿過。長嶺村與蓮麻坑村大都姓葉,據族譜記載, 先祖是周文王第10 個兒子姬發, 封地河南葉縣,以地為姓。宋代戰亂遷移南方,

在廣東梅州定居。後有二支從梅州遷出, 一支遷至惠陽淡水,一支遷至陸豐螺溪。淡水其中一支又遷出至香港九龍, 陸豐其中一支遷出至香港新界沙頭角打鼓嶺蓮麻坑村

。

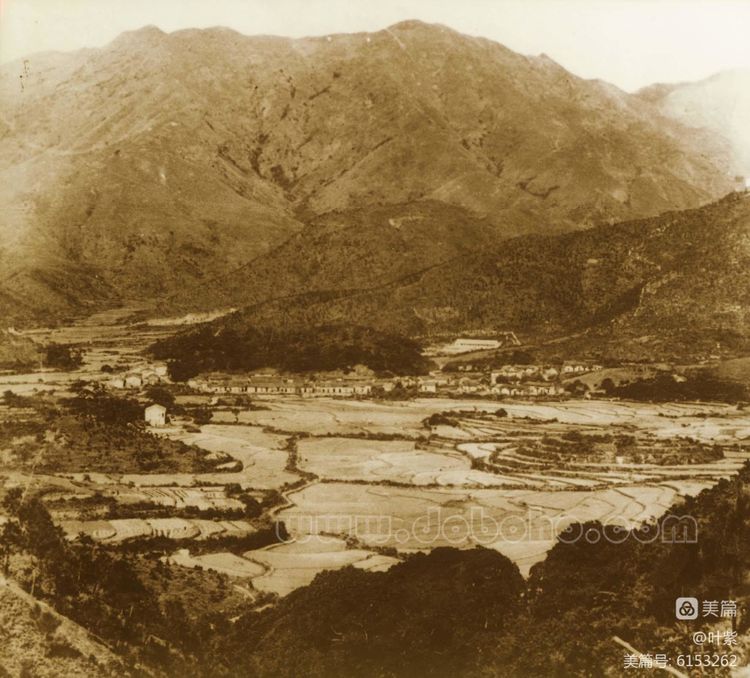

從英界蓮麻坑村眺望華界長嶺。葉維理 攝

從長嶺村眺望蓮麻坑

華界長嶺村與英界蓮麻坑村100多年前是一個大村。自從英國人劃界, 使一個大村變成兩個世界——英界、華界,小河變成界河。清朝末年和民國時期兩岸人民自由往來,直到新中國建立初期,邊界封鎖。這裏成為邊境禁區,深圳河邊延着鐵絲網有一條巡邏公路, 英國僱傭兵開着吉普車或騎着單車日夜巡邏。

沿深圳河南岸一路蹲築英軍的碉堡

沿深圳河劃分中英兩國管轄界線,導致居住在沿深圳河兩岸的村莊互有土地和房屋在對方。根據原寶安縣公安局的記載,自1955年起寶安縣公安局發放「過境耕作證」, 中英兩邊居民可以互相過境到到對方耕作。

近景:長嶺公交場站,中景:邊防檢查站,遠景:蓮麻坑村

華界的邊防檢查站

鐵絲網在小石橋邊留有個開口, 被稱「耕作口」。華界橋這邊有一個小型建築廣東省公安總隊長嶺工作站(村民稱「檢查站」), 由荷槍實彈的哨兵把守。附近的小山頂上,建有英國人的墨綠色碉堡,突. 突. 突 …的直升飛機飛到碉堡上空, 送他們的人上下班,華界長嶺村無疑在他們的視角內。

我家祖屋在對面英界沙頭角打鼓嶺蓮麻坑村,那是建於1907年的老房子,房子不是通常客家的建築樣式,房子的樣式與廣東省中山縣翠亨村孫文先生的宅子樣式相同,這與爺爺葉定仕早年的經歷有關。清朝末年,爺爺「賣豬仔」到泰國,憑着他勤勞、聰慧和語言能力強而發達。

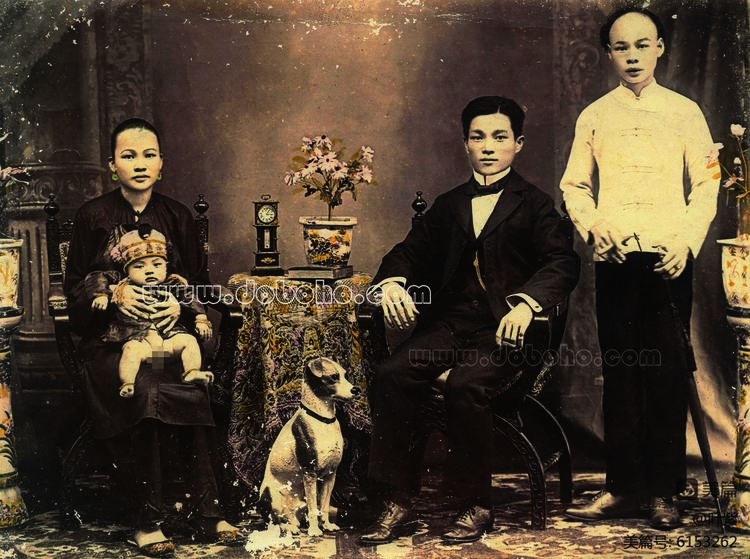

(左一)第二夫人張氏懷抱長子葉俊雄、(左二)葉定仕、(左三)張氏胞弟

他是孫中山、胡漢民先生介紹入泰國同盟會並任1907至1911四年的會長,振興書報社社長,創始泰國中華商會。和其它愛國華僑 一樣,他愛國愛鄉。他積極支持孫中山發動推翻滿清的廣州黃花崗起義、雲南河口起義、武昌起義。他不顧泰國政府的警告,為起義提供槍支、彈藥、被服。被泰國政府發現後通緝沒收全部財產並驅逐出境。爺爺帶着一家人回新界老家。靠國民政府給予養老金維持生活。日本人佔領香港,斷了來源,在病餓中死去。

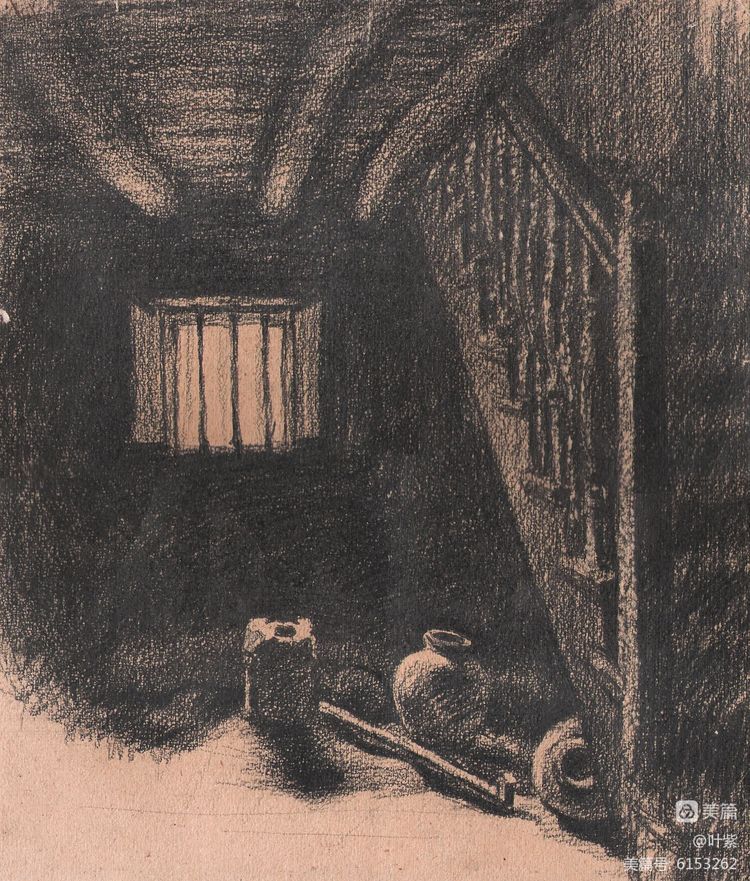

進安哥哥家老屋樓梯間

進安堂哥是60年代寶安縣少有的幾個大學畢業生之一,還是重點大學「大連海運學院」。在深圳市交通局工作, 嫂子是從布吉嫁過來的,非常能幹,是典型的任勞任怨的客家婦女。堂哥的老母親年近90歲,着黑衫和戴黑頭巾,一臉神秘皺紋。他家的地在對面英界,祖屋在華界。嫂子有過境耕作證,天天一早騎單車過邊境那邊去打工,晚上帶回各種華界沒有的商品。他家在華界長嶺村起的新屋是嫂子一手操持蓋起來的。

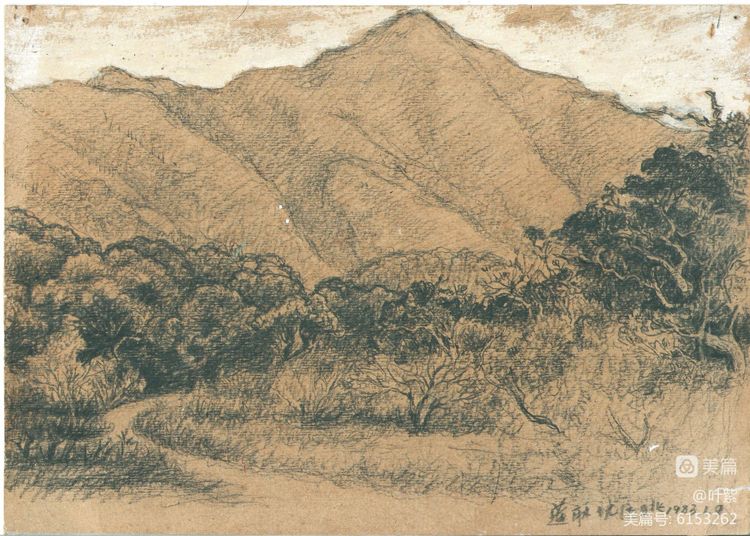

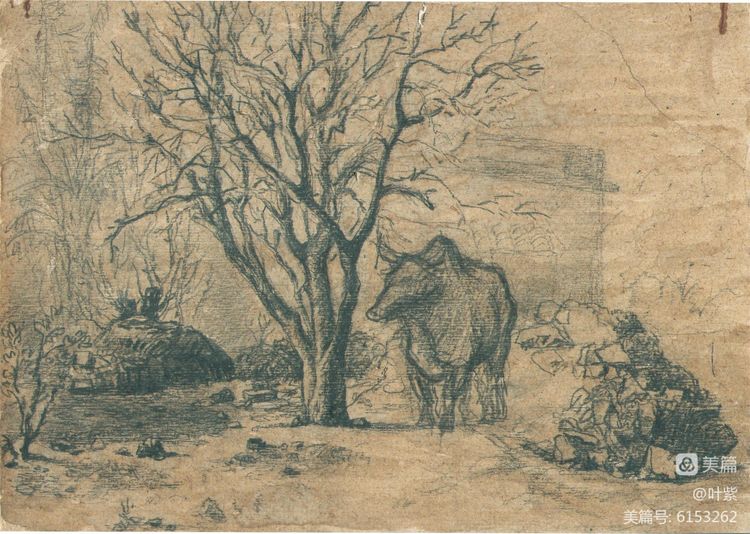

80年代初長嶺鄉村景色

父親在泰國出生,上小學,後隨遭泰國政府驅逐的爺爺回國。在南京上中學一年, 後又回到深圳和香港繼續就讀中學。抗戰時期,在香港新界參加了抗日游擊隊。5 0 年代初, 父親曾出差到寶安 (深圳/禁區) 。那時叔叔在邊防部隊,奶奶從華界長嶺村過來, 他們在深圳鎮照相館照了一張像,那時我大哥三歲 。80年代初, 父親落葉歸根,從北京回到深圳,長嶺村有親戚認得他,於是協助安置。因父親的身份,赴港探親難於批准。

(前左一)父親葉理山、(左二)大哥葉堅、(左三)奶奶梁嬌,(後排)叔叔葉瑞山

深圳河上游只是小小的溪流,上面架着小石橋,有個名字——國際橋,它連着華界和英界。是通向老家的橋。橋中間是中英分界線,眼看狗狗要過境了,當兵的不管,人可不行。

在邊界橋頭偶爾可看到對面村子裏的人走進走出,和一小時一趟的小巴士往來......,我家祖屋就在那鬱鬱蔥蔥的山包後面。在橋頭會英界親戚通常由嫂子帶話,定好時間,英界的親戚從橋頭走過來,在檢查站落座,但我們不能越過石橋的中段。持槍的邊防軍戰士在我們身邊渡來渡去。父親成了真正的「望鄉」。直到香港回歸後父親才獲准赴港探親。

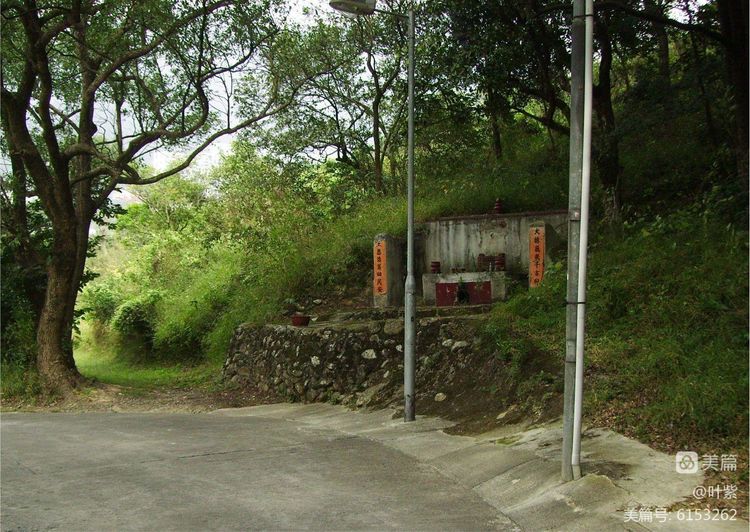

老家蓮麻坑村口和廣東陸豐縣螺溪一帶農村的村口一樣,大樹下是供着香案的社壇 。穿過村子,走過一小溪,溪上石橋據說是爺爺建的.........老屋建在遠離村子數里的小山腳下,人稱「對面樓」。對面樓朝東,只此一家,掩映在蒼鬱的林中,回望村子,我想爺爺如何這般不合群呢?

爺爺造的小石橋

對面樓

建於1907年的老屋

門楣上的蝴蝶圖案

穿過村子,通向老屋的鄉間小路幾乎無法辨認,雜草叢生,草墊下泥濘積水,一不小心會踏到一條過路的草蛇!……走過一小溪,溪上石橋據說是爺爺建的。過了石橋,前面是一座樹林包裹的小山.........常年無人居住的老屋,罕至人跡,枯枝落葉鋪滿房前空地,屋子裏陰森森的寒氣透骨,再精壯的人也覺得陽氣快要被四壁吸光了,地上散落着的不知是人的糞便還是動物的糞便。廂房的一角放置着一部陳舊的打穀機,和籮筐,牆上掛着一頂涼帽框,青紗已脫落。二樓房頂有一處塌陷,一幅凋零破敗的景象,唯有門楣上半月形白石灰底子上用彩粉繪的蝴蝶和花草圖案,鮮艷異常。院內樹陰下的水缸里存着大半缸幽暗的積水——不知道多少年了。

爺爺的墳在離村子較遠的山上,從村里去那兒,一路要撥開兩人高的茅草,趟着厚厚的草甸,穿過野地荒山。「咕咕.咕咕咕.咕咕……...」鷓鴣聲聲叫着。

走上一個山坡,叢林之中,爺爺的墳,豁然眼前,只見客家人古墓樣式,墓碑兩側一幅石刻的對聯:「生前常與暹王坐,身後長期血胤昌」。

從父親離開家鄉香港新界到那次回去相隔已經50多年了。爺爺支持過的辛亥革命勝利也快100年了, 但這並不被人所知。

起風了,葉兒颯颯颯......

爺爺寂寥的墳塋依然朝向老屋和遠處的華界。

寫在後面

瑞山叔叔為了爺爺的出頭之日多年奔走,香港回歸老屋被香港特區政府古物古蹟辦事處定為二級古物並獲政府巨款修復,並命名「葉定仕故居」。

施工告示

修繕中

為紀念辛亥革命100周年,2011年12月30日,「孫中山銅像揭幕暨葉定仕故居重修開放慶典」在蓮麻坑村舉行。

村長葉華清致詞、新界鄉議局主席劉皇發致詞、葉定仕之子葉瑞山致詞

老屋修繕完成。冬天巳至,平時小村山風緊緊,那天天氣卻出奇的好,風和曰麗……

老房子維修一新,可惜抹去了時間的記憶

室內裝修一新,香港古物古蹟處做了個簡單的展覽

2011年11月12日,香港特區政府發展局局長林鄭月娥(右五)在葉瑞山、葉華請陪同下,參觀葉定時故居。(葉紫)