作者:劉秉仁

歐洲人第一次進入寶安海域探測航道,水深標到西鄉航城街道。其人名曰達爾林普爾,與庫克船長同時代服務於英國海軍部。

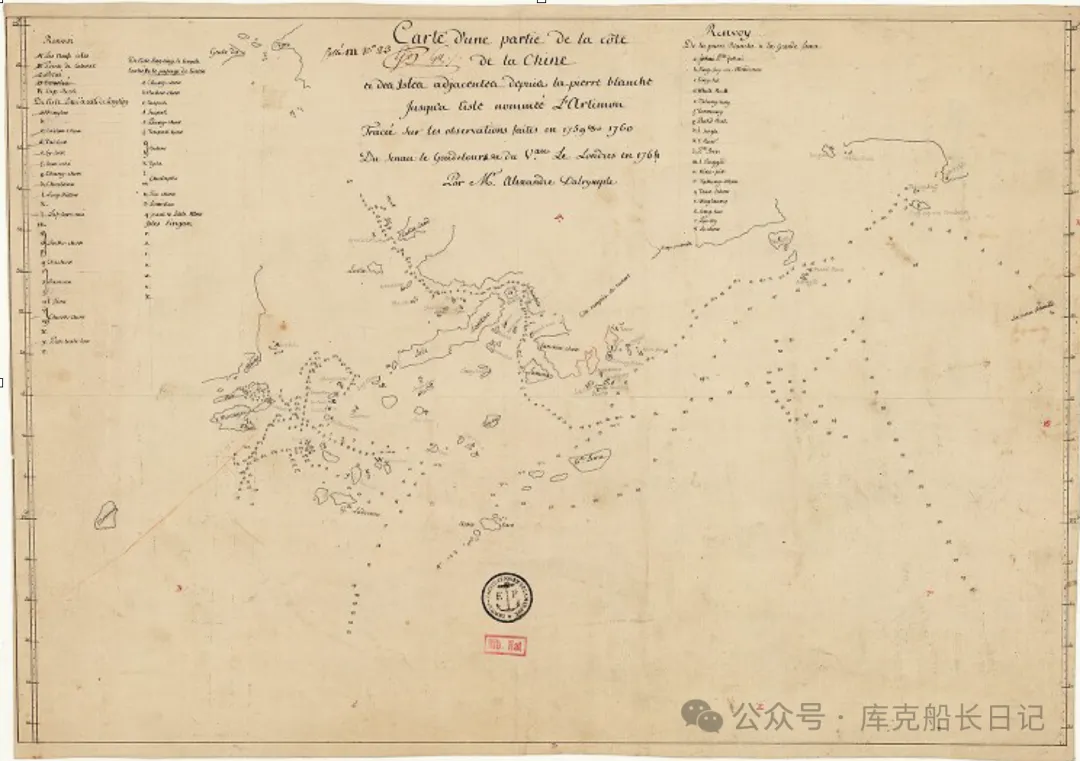

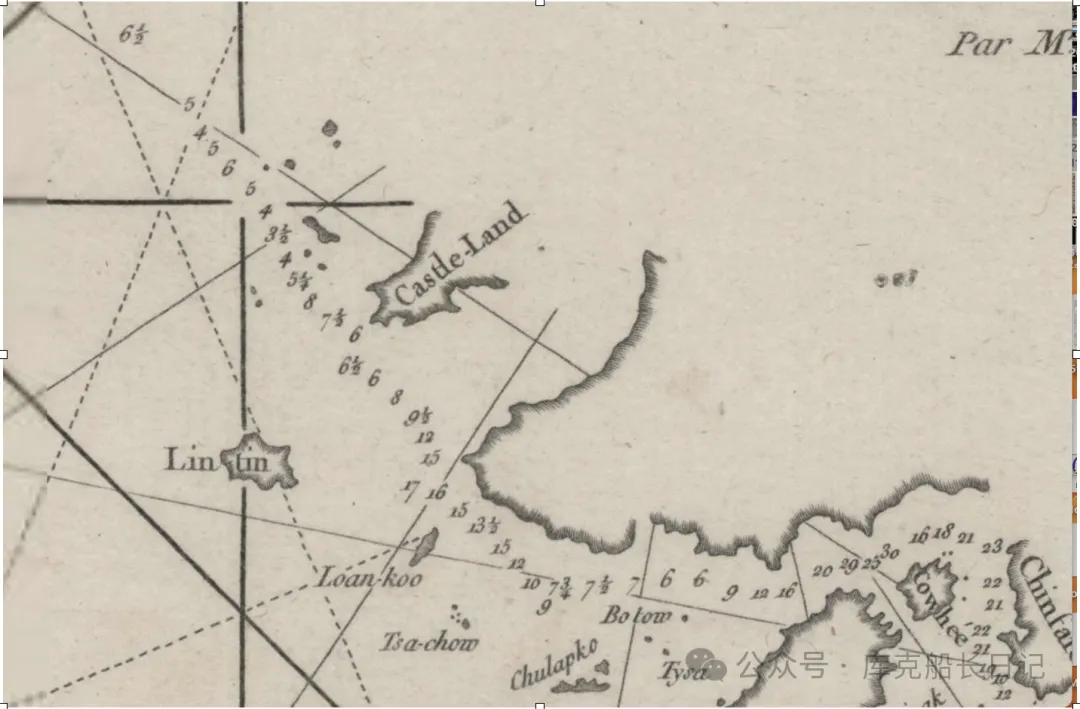

這是全圖,惜未存高清圖。圖上未說水深單位,根據當代中國官方航路指南,這裏的數字應是英尋。一英尋等於1.828米。近三百年來,航道淤積很多。

達爾林普爾,英國海軍部重要人物。我在翻譯《庫克船長日記》時知道此人,他本人咬定是他選定庫克船長航行發現澳洲的「努力」號帆船。他也是英國東印度公司水文測量師。

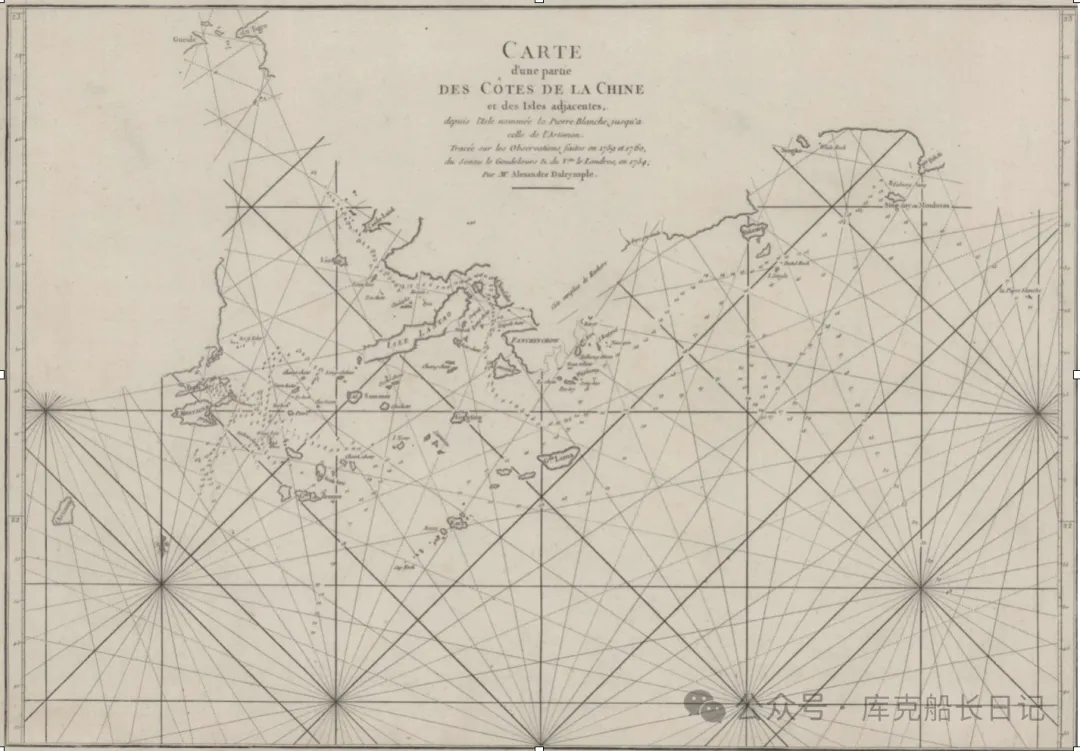

達爾林普爾全名Alexander Dalrymple,這個圖名為「Carte d'une partie des cotes de la Chine et des isles adjacentes par Alexandre Dalymple」,出自亞歷山德拉•達爾林普爾的部分中國海岸及其鄰近島嶼圖。後來的英文印刷版名為A Chart of part of the Coast of China and the adjacent Islands,《部分中國海岸及其鄰近島嶼圖》。

達爾林普爾於1754、1759、1760年三次在珠江口地方海岸實地觀測並探水深。他的手繪圖交由其法國同事Jean-Baptiste d'Apres de Mannevillette出版,名為「東方海洋(Neptune Orientale)。在我早年業餘研究西人珠江口海圖的過程中,到這張圖清晰出現伶仃洋航道,尤其是詳細標出水深。達爾林普爾這圖被西方稱為珠江口海圖的里程碑。

我早年的解釋抄錄如下:

英國人(注意:圖的語言是French,但不一定是法國人。達爾林普爾是英國人)開始聚焦珠江口,東岸。

圖左右分別詳細列出序號字母所代表島名。

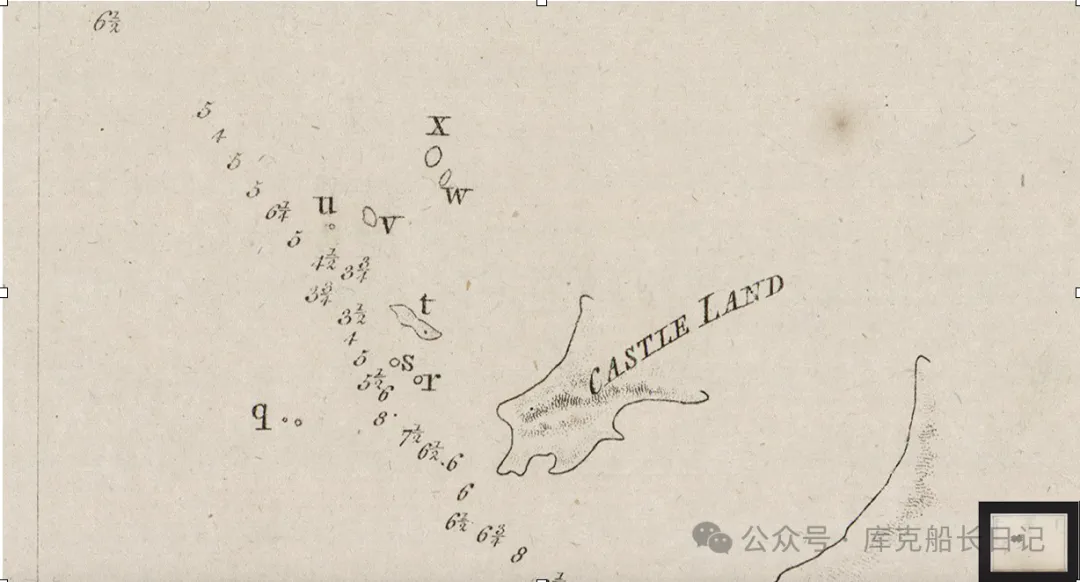

首見聚焦前海灣:

南山半島標Castle-Land,城之地,城指的是南頭城。此名後來標了屯門半島,青山也因而被叫作Castle Peak,大概是這樣。

赤灣口上水深6。大鏟島西水深5左右。前海灣島嶼(新安諸島Isles Singan)除great & little mew(大小喵)外無標名,可能還不知道名字。有孖洲、大鏟、小鏟、丫仔山,及西鄉河口兩個沙洲(實際是三個,坪洲、馬鞍洲、大王洲)。看到微信公眾號@新安歷史研究 2021年4月16日《新安縣區劃變遷考釋(二)》,方知礬石嶼即此great & little mew。此是新安、香山界,縣界「西至礬石海面五十里」,這裏畫近了。

伶仃北,孖洲西南的這一大一小「喵」,現在已經看不見了。航路在它們與孖洲之間。

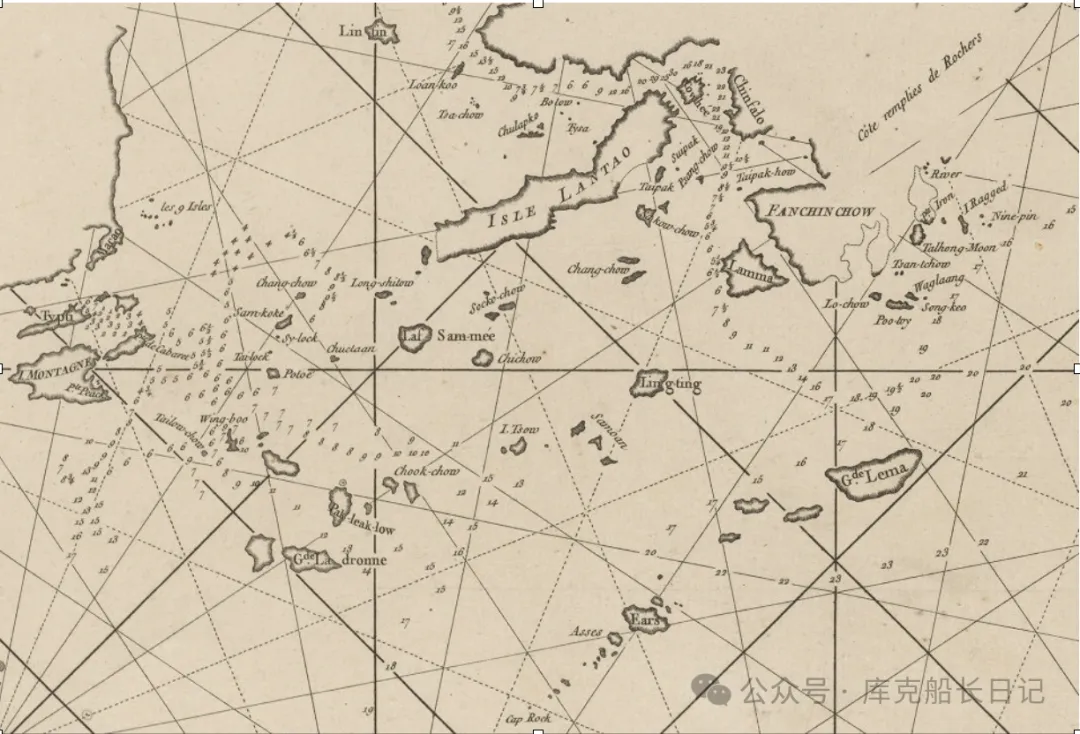

大嶼山,Isle Lantao。(什麼時候把大嶼山稱作南頭的?在上一幅圖中,1752年,似仍稱大陸為南頭)

香港島,Fanchinchou。岸上葵涌地方標Chinfalo,春花落。

大星山,Pte Fokai。小星山,Sing-Soy。其東南巨遠處La pierre Blanche,即向來之Pedra Branca。《南中國海岸圖》,大星山東南外有星尖,甚尖銳,為Branca也。西南與其直線遙望之佛堂門大南頭岬角外之島,為G.de Lema(大萬山島為G.de Ladronne),是珠江口最東之島,擔杆島。Leme,珠江口上最為重要的一個航標,就這樣由達爾林普爾幫我們解決了。Leme有時候,或很多時候是說的群島,那包括了南丫島,也包括了香港島,但更主要的是說珠江口東南、大南頭岬角下最外邊的擔杆島。北為南丫島,擔杆島為大南丫島。

佛堂門之大南頭岬角:Poo toy,蒲台島。它在香港島之南。但它並不是珠江口的邊界。東龍洲,Talhong Moon,這裏是珠江口的邊界。其正對之大岸之岬為I Pte Iron,此為南頭真正的岬角。岬角之左側中文名鐵篸洲,這大概是Iron之來源。擔杆島在岬角正南。航路過急水門,繞下南丫島,經擔杆、蒲台間北上大星山,或東去大星尖。Leme代表珠江口東南角,就是這樣。西南角是上川為代表。這個口子是最為宏闊的。

赤鱲角Chulapko。沙洲Tsa-Chow。龍鼓Loan Koo。

佛郎機(葡萄牙人)初來至此時,已歷250年矣。

香港島沒有畫完,沒有通過鯉魚門水道。不知為什麼會把香港島叫成FANCHINCHOW,飯甑洲。飯甑洲在西貢東郊野公園東南端下。

大嶼山叫Isle Lantao,這是把葡萄牙人標在大陸上的南頭Lamtam安在大嶼山上了。後來有人又回譯成「爛頭」。

直到1778年,達爾林普爾才把香港島畫全,但仍未標名。

以下是1775年的印刷體版。

往年又記:

圖中標水深到西鄉,前海中有八個島,赤灣右炮台前水深6,大鏟島以東無標水深,應難泊大船。青山灣口航路水深6-7。據說這是歐洲地圖第一次繪出香港島西部海岸,與達爾林普爾同行的阿爾維斯船長(Captain Walter Alves)在日記中第一次記下香港島西文名字Heong-Kong。南丫島拼為Lamma。達爾林普爾為東印度公司服務的水文專家。

東印度公司此後半個世紀分幾個階段完全熟悉掌握了香港和伶仃洋的水深。第二個人是丹尼爾·羅斯(Daniel Ross),1810年出版了《通往澳門水道各種航線地圖》(This Chart of the different Passages leading to Macao Roads),其中Chart of the coast of China to the eastward of the great Landrone,標港島水深極其細緻,還有大星尖和粵東海岸。丹尼爾·羅斯的大嶼山亦稱TYHO。

1816年,英國的阿美士德使團訪華,選擇香港短暫停留,羅斯和斯當東先期抵達,在香港仔的瀑布灣和使團會合。這是英國侵占香港的重要輿論起點。在英國人侵占香港的過程中,海圖發揮了重要的作用。直到1811年,達爾林普爾的繼任者霍斯伯格仍有這種稱呼LANTOA or TY-OA。看來,大澳一直是大嶼山島上發育最好的村莊,西來海人補充淡水的第一選擇。

霍斯伯格(James Horsburgh)的地圖書為《印度航海指南》,The India Directory。他的名字的海圖我見過四幅,最好的是Chart of Choo Keang or Canton River,前海灣最細水深,東涌詳細水深。

大鏟灣:航道在大小鏟島西,錨船點標在大鏟-孖洲西,水深4.5。3以下圈為非航行區。小鏟與大鏟連線以東水深3以下。大鏟、孖洲間水道水深4.5至6。孖洲南有淺水區。大鏟東南角之正東南為對岸南頭之岬角間,水深6-8,此岬角基本就是小南山。而小南山與赤灣山圍成赤灣港。赤灣港灣口水深5。赤灣山(左炮台所在之山)與爛角嘴(銅鼓岬角)之間水深7,即證現在蛇口港、赤灣港水深足以泊巨舶。

香港:Castle Peak Bay,即屯門澳,標錨船點,水深5、6。銅鼓航道上,在銅鼓島東有錨點,水深12。鯉魚門有泊位,水深5、6、7。1830年,霍斯伯格出版了《通向鯉魚門的航線》(我忽然想到前海的鯉魚門,在靠近海灣新安岬角的位置,在烏白二石再往西南),Passages Leading to the Lymoon(Hong-kong,continued from capt.D.Ross,Survey by Wm.R.Blakely and others。

這些證實安德拉德向南頭進發到達的位置在赤灣港,他的代理商若昂內斯·安波利(Joanes Ampoli)在赤灣上岸。因為冒充滿剌加,所以南頭軍隊未加阻止。此亦稍微證明赤灣為滿剌加灣泊點。貨物先到屯門澳,再到「我們的港口」赤灣。廣州東南海行二百里至屯門山,古來航行,也是泊在此,南中國海岸放洋地。赤灣在屯門山下,故說「至屯門山」,以視線內最高山命名也。從赤灣看青山,就在二十里外。媽祖在此。不應再超過赤灣往前到達大小鏟島以西航道和錨地。那裏已經完全是內河。赤灣港才是一切的核心。霍斯伯格的圖中赤灣拼為SHAK-WAAN。

以上五篇,凡西洋船由此出入。

頂圖:達爾林普爾海圖第一次標出深圳南頭西鄉水深。