原標題:北京城為何非正南正北?

為測量地球而假設的沿地球表面連接南北兩極與赤道垂直的線叫子午線,是正南正北指向,也叫經線。北京城市中軸線是否是正南正北的子午線呢?

上世紀50年代,地安門橋下曾出土石鼠。在正陽門甕城內,也有傳說在午門下面或在天橋下面出土石馬,子為鼠,午為馬,標明古人認為北京中軸線就是通過北京的子午線。清康熙四十八年(1709)清政府曾將北京中軸線確定為天文和地理意義的本初子午線,即零度地球經線。可惜當時沒有知識產權概念,沒有申報國際認定,沒有被國際社會采用。直至1884年國際會議決定以通過英國格林尼治天文臺子午儀中心的經線為本初子午線。

幾百年過去了,直到近年卻有了驚人的發現。中國測繪科學院研究員夔中羽一直從事空中遙感及地圖測繪工作。2004年他要拍攝北京的全景鳥瞰圖。他先找來了北京航空影像圖,面對高清晰的圖像,他猛然發現北京的中軸線不是正南正北的。這讓他極為困惑,又找了北京衛星影像圖,發現北京中軸線是偏離子午線的。他又查看了各種版本的北京地圖仍證實了這一點。在多年科研工作中養成了嚴謹作風的夔中羽特意找到了中國地圖出版社的負責人。那位負責人告訴夔中羽,其實早在上世紀50年代,北京的規劃部門在測量中就發現了北京中軸線偏離子午線的事實。由于偏離得不太多,一般市民根本感覺不出來,這個事兒也沒有對外發布。

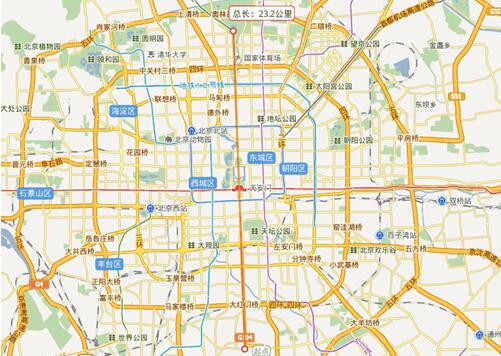

北京市地圖

后來夔中羽與測繪人員共同對北京中軸線進行實地測繪。他們選擇了中軸線上的永定門、地安門與鐘樓三個點,經過精確地測量和計算,發現北京中軸線偏離子午線逆時針2度十幾分。根據這一計算,從起點永定門到終點鐘樓,已偏離300米。

夔中羽特意在永定門城樓下向北的甬路上,做了一次“立竿見影”的試驗。他們在甬路中央設立了一根2米長的桿子。由桿子的下面,順甬路中心線向北,粘上一條長6米的黑膠帶,代表中軸線指向。當太陽經過永定門上中天時,桿子的影子就是永定門子午線。而太陽經過上中天的時間,是在電臺播出“北京時間中午12點”的時號上,加上當地時差和當日時差修正后得到的。結果是,子午線影子與中軸線黑膠帶之間確實有一個夾角,這個夾角也是2度十幾分!

這一發現使學術界十分震驚。難道元、明、清三代33位皇帝的寶座都座歪了嗎?中軸線為什么偏離了子午線?是什么地方出了問題?一時議論紛紛,眾說紛紜。

一派認為是當時的測量出了問題。古代的技術水平相對較低,采用磁針定位法造成了一定的偏差。但許多人不同意這一說法。他們認為我國古代很早就有精確的測量技術,在天文、歷法、數學等方面達到相當高的水平。唐朝的工程技術人員就曾準確地測量了子午線,中軸線的偏離不可能是測量錯誤。

還有人提出這樣的假設,北京中軸線由建成至今已經700多年,是否在這700多年中,地球自然狀態變化,比如歲差、極移、磁偏等等,引起了北京中軸線偏離子午線?天文學家對此也給出了回答:不會的。地軸的變化極其微小,短短700多年時間更不會有2至3度的變化。退一萬步說有變化,地球是個整體,為什么大都的中軸線偏離了,相隔僅270多公里的元上都中軸線卻沒變化呢?

一些人文學者試圖從人文角度找出原因。他們認為元大都的規劃設計者劉秉忠是漢人,盡管受到忽必烈的信任,但他對蒙古族的統治是很不滿的,很可能是他有意將中軸線偏離了正南、正北方向,讓他們的江山不穩。

但是接著有了更驚人的發現。夔中羽在心里一直惦記著這個事情的答案。有一次他和同事聊天時,偶然提起古代建筑的方向有時與遠方的地物有關。這讓夔中羽心中一亮,他想到,元代起源于蒙古。北京中軸線向北、向蒙古延伸,會不會指向元的什么地方?

夔中羽立刻找來有關的9張大比例尺地形圖。經過連續測算,他驚奇地發現:北京中軸線往北延伸,它的延長線直指古開平。而古開平(位于今內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗草原)不是一般的地方,它正是元世祖忽必烈的中興之地,元上都的所在地!

圖片來源:網絡

具體的測算結果是這樣:北京永定門緯度線至古開平中心緯度線距離約270多公里。古開平往西偏離北京子午線約17公里。北京至古開平連線與北京子午線的夾角為2至3度。這與北京中軸線偏離北京子午線的方向一致,偏離角度幾乎吻合。這說明:當初建元大都時,中軸線是采取了開平(上都)與大都的連線作為基準線的!

為了證實這一點,2004年11月,夔中羽來到現稱“兆奈曼蘇默”的古開平元上都遺址實地測量。

在元上都東郊,夔中羽用GPS衛星定位儀,使自己站到由北京向北引過來的延伸線上。向西望去,可以清楚地看到上都用石頭砌的東城墻。這說明:北京南北中軸線向北的延伸線,經過270多公里的長途跋涉,很靠近上都城,由上都東關廂旁通過。

當然,如果北京中軸線和元上都遺址中軸線完全重合就更好了。但現在看來還是有幾公里的誤差。但元代的測量技術不可能有現在這么精確,在這么遠的距離內,這點誤差大約完全可以由當時的技術局限來解釋了。

發現這一點的時候,夔中羽說,他的心情真的是很激動。他認為,他終于得到了北京中軸線偏離之謎的答案!

翻翻歷史書就知道,當年忽必烈就是從元上都遷都到元大都(今北京)的。而事實上,元世祖忽必烈實行“兩都巡幸制”:冬天在元大都辦公,元大都就是所謂的“冬都”;夏天在元上都辦公,元上都即是“夏都”。

夔中羽說,知道了這一點就可以理解,在建元大都前的堪輿工作中,很可能按當時皇帝忽必烈的意愿,為體現上都——大都的兩都統一,而采用上都——大都連線作為大都中軸線的基準線!因而將北京中軸線偏離而指向上都,是忽必烈有意為之。將兩都的風水和王氣連為一脈,中軸線成為兩都線。

這會是解答北京中軸線偏移之謎的最終答案嗎?我們還不得而知。中軸線的偏離,其中還暗藏著什么玄機和奧秘,有待進一步揭開。

那么北京城市中軸線是否是幾何中分線?從理論上講,中軸線即應該是幾何中分線,否則不應稱為中軸。但對北京城實測的結果,明清北京中軸線并不是城市的幾何中分線。從中軸線至東城墻的距離比到西城墻略短。按民國《北平實測圖》,正陽門至崇文門約1785米,崇文門至東城墻外沿1450米,合計3225米。正陽門至宣武門2075米,宣武門至西城墻外沿1450米,合計3525米。兩者相比,正陽門至東城墻的距離比正陽門至西城墻的距離短300米,即東城墻內縮了300米。

東城墻為什么內縮呢?

一種說法是,在按原規劃建東城墻時,那里有一片水洼,不易建城。東城墻不得不略向內縮,使東城墻距中軸線比西城墻距中軸線略短,也造成了中軸線不是幾何中分線。

那么北京的幾何中分線在哪里呢?按照對稱原理300米一分為二,離現在中軸線西150米左右即是北京幾何中分線。而現舊鼓樓大街恰在中軸線以西163米,極為接近城市幾何中分線。這也是一些學者認為舊鼓樓大街是元大都中軸線,而明代中軸線略向東移,脫離了城市幾何中分線的依據。