香港反修例风波发展至今,暴力乱港者近乎着魔、失智,打砸招摇于市,私刑习以为常。

极为遗憾的是,在过去数月的乱局中,香港多所高校的学生会站到了“政治风眼”,在不少在港就读学生眼中,昔日的象牙塔,如今很难保得几张平静的书桌。

7月,香港大学学生会举行“光复港大”集会、抨击校长未能“与学生同行”;8月,香港浸会大学学生会会长购买镭射笔被警员逮捕;9月,香港10家高校学生会呼吁学生开学罢课;

10月,香港理工大学学生会呼吁全体学生就校长拒绝与戴口罩毕业生握手一事“自发行动”;如今,内地学生在香港科技大学校园内遭遇黑衣暴徒“私刑”、该校学生会发起针对异见学生的起底行动。

为何高校学生会成了乱局中的急先锋?学生会为何能这样“黄”和这样“牛”?什么是香港学生会中的“深黄传位制”?

侠客岛特别约请了1984年香港大学学生会会长、1985-86年基本法咨询委员会学界民选代表冯炜光谈谈他眼中的港大学生会。

以下为冯先生的陈述。

内地学生在香港科技大学校园内被“私了”(图源:港媒)

一

香港十多家可以颁发大学学位的大学、学院都有学生会,香港大学学生会则是其中龙头。由于香港大学历史悠久、100 多年来人才辈出,学生会所承接的毕业生“回馈”数量众多,财政实力也异常雄厚。

2012年3月12日,当香港特首选举进入冲刺期时,香港大学学生会一口气花了逾30万港元在香港八家报纸刊文质疑候选人梁振英。

这令当时尚是行政长官候选人的梁振英公开表态:“(此举)可能会影响选情!”而此事也恰恰说明,港大学生会一是有钱,二是在政治上相当活跃。

港大学生会究竟有多少财力?

1984年,我担任香港大学学生会会长,有一天被大学的库务处请去在核数报告上签名(香港法律要求由学生会负责人签署核数报告,以示接纳核数师的审核结果;银行户口及投资由学校库务处代管,并听命于当时在任的学生会干事会),学校的司库告诉了我这一由我领导的机构的现有储备:总计700万港元的香港蓝筹股票。

这笔庞大的金钱主要是近百年来各位学长不断捐赠的结果;而因为持续有收入入账来抵销开支,这些储备一直只收取股息,不断滚存,基本上没有被动用过。

因此,上述于2012年一口气花30多万港币买广告的事情,对于1984年既已拥有700万港元蓝筹股的香港大学学生会,无疑是“小事一桩”。

1984年中旬,由李嘉诚新近购入的和记黄埔突然宣布每股和黄股票要派4港元特别股息,当时香港大学学生会因为拥有3万股和黄股票,可获派12万港币。我们一众大学生们还召开了评议会(学生会的立法机关)特别会议,讨论如何运用这笔意外之财。

以上事例或可供各位一览,一所香港高校的学生会所能拥有的历史遗存、社会地位、财政实力。

1984年的冯炜光(站立者左二)

二

有人问,香港高校学生会如何能“代表”全体在校生?

还是从香港大学说起。港大学生会会章中的“会员”一项明确规定“所有大学全日制学生都是学生会会员”,这便是学生会获得“代表性”的杀手锏——要求每位本科生都是会员的“必然会员制”。

香港大学为了协助学生会收取会费(尽管在法律上,香港大学和香港大学学生会是两个不同组织),会在每年发出学费单给学生时,要求学生额外付150港元学生会会费。

很多学生不知就里:既然以万计的学费都交了,不差那150港元。如此,港大学生会便可以每年很轻松地收到以百万计的会费。

近年来,有同学开始觉醒,尤其是内地同学,会特意不付这150港元。但没有缴付会费便不能拿到学生会的任何福利,包括每年发给学生的礼品包、以及不得使用学生会所管理的会议室和活动室等。

对学生会来说,最重要的不是这150 港元,而是“代表性”:绝大部分本科生“被入会”后,学生会便可以在政治上大力声称他们是唯一代表全体香港大学本科生的合法组织。

此外,目前香港的大多数高校学生会在法律地位上系和学校平起平坐的社会团体。1949年,香港大学学生会率先在警务处进行独立注册,正式脱离大学管控;随后不久,香港中文大学、城市大学、浸会大学等校学生会亦纷纷“独立”。

这种学校和学生会平行运作的机制,使得高校学生会原则上除了对全校本科生及各成员书院学生会负责之外,不对学校、更不对其他任何组织及个人负责。

这无疑与英国人鼓励学生自治的传统相关: 学生会主席的选举通常采取全校学生不记名投票的公选方式,组织架构则承袭自英式三权分立的架构和理念。

香港大学校内批评校长的标语(图源:港媒)

在1984年我出任会长时,此种制度设计已行之多年,其原意是好的;但当学生会在政治上越走越远时,如此“独立”的流弊便显而易见。

在1997年之前,英国人不是看不到这个危险,但当时英人也同时设计过一系列应对策略:

当时香港的大学只有2 家(香港大学和中文大学),管理起来比较容易,况且香港总督又出任校监(实质握有大学的资金来源),“越权”握有包括学生会全部资产在内的实际控制权,大学校方不会不配合,更绝不敢提“不欢迎警察进入大学校园”等荒谬倡议。

那时候学生中表露爱国、“火红”心声的大有人在,但大学校方从来没有因为警察拘捕学生而发声明谴责。

1970年香港的保卫钓鱼台事件中,英国人警司威利在维多利亚公园大肆拘捕爱国港大学生,甚至在学生示威现场把学生打个头破血流,也未闻港大有发声明谴责警方。

港英当时的警队设有政治部,学生会干事的行动备受监控;在学生会出任过会长的、尤其表达过“支持香港主权属于中国”的,根本不用想考取任何政府类工作。

我在1984年底离任港大学生会会长, 1985年初开始找工作,拟投考廉政公署的社区关系主任(赴社区或学校宣传廉政),但廉政公署连申请表格也不肯发一张给我。

那个时代出任学生会会长或副会长,只能和政府工作(哪怕是极边缘的职位)绝缘。

香港理工大学校长拒绝与戴口罩毕业生握手,该校学生会就此发布声明“谴责”。

三

而到了如今,很多人问为什么香港高校学生会能发展到“群黄”之境?(2014年香港占中运动时示威人士以黄丝带作为标志性饰品,此后坊间以“黄”“黄尸”等代指香港民主派支持者。)

这首先与近年普遍得见的“保持本土性”“保持政治上激进”的学生会政治化趋势相关。

过去三十年,香港各大学生会和其代表组织“香港专上学生联会”逐渐形成了“反中”传统。

而近年来,一向擅长做学生工作、搞社交媒体运营的泛民主派从中作梗,为学生会中的反中积极分子提供事实上的“旋转门”,使得一些学生会负责人毕业后可直接担任泛民政党区议员或立法会议员的议员助理,进而被培养成青年事务部负责人、发言人,并向区议员方向发展。

针对想专业从政的学生,每4年选举一次的450多个泛民席位可提供3.6万港币的月薪、津贴,另加每月4.5万港元实报实销津贴(这笔津贴又可以用来雇用下届“深黄”同学);若有幸当选立法会议员,每年薪津再加上各种补助合共逾 400 万港币一年。

如果有想继续学业的,泛民也可帮助学生会成员赴剑桥、哈佛等英美名牌大学留学。比如曾因参与占中而入狱的罗冠聪,大学入学考试虽然不够分入读香港大学,但却可因前立法会议员、甚至曾入狱的“光荣”背景,去耶鲁大学继续学业。

罗冠聪赴耶鲁继续学业(图源:侠客岛微博)

此外,学生会日益变黄也与其近年来兴起的“传位”方式相关。

香港诸高校学生会如今流行一种承传方式,即由上一届干事会来“物色”下一届干事会人选,这样便可确保上一届的政治路线能始终不走样、不变型。

由于这几年的香港大学学生会干事都是深黄的,于是很自然下一届也是深黄的。

至于这种“上一届物色(形同指定)下一届”的情况能出现,是因为愿意放下学业(出任会长和副会长要休学一年)的同学非常少,内地学生更不会作如是选择,于是为了不出现断层,上一届在快要离任时便会透过各方法去提前找好立场一致的接班人。

在深黄之中,是否就完全没有爱国同学参加角逐学生会干事会?

当然是有的。就在2018年初,便有几位香港本地的爱国同学跃跃欲试,但学生会2017届干事会认定这几位同学背景不纯,是“红底”,于是用尽一切方法把几位同学的参选资格取消掉(DQ)——“一切方法”包括指责这几位同学填写的表格在该用英文大楷时,错用了小楷。

那么在制度上,是否有任何可能、比如以投票形式否决学生会深黄干事会?

从法律上讲,只要学校默许,爱国同学完全可以另起炉灶、建另一个学生组织,但就此前经验,深黄学生会往往会依靠其雄厚财力、或向黎智英筹款、或请李柱铭帮打官司来拿法院禁制令等,令新组织无法运作。

学生会的权力来源自同学一人一票的授权,但如今很多同学不投票,故各大院校学生会换届投票率(也即“变色”可能)都很低,不到20%。

让我们稍感安慰的是,在香港高校学生会现有成员中,也不是所有活跃分子都是“黄”的。

比如一个历史悠久的学生会属会——“国事学会”,在一般情况下,其活跃会员都是爱国爱港的;据我所知,在10月中旬,国事学会就组织了40 位港大本科生到宁夏走访调查,对这一内地省份的经济社会状况加以了解。

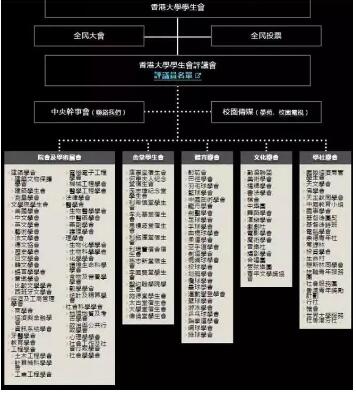

香港大学学生会组织架构一览

四

单看香港大学学生会,雄厚的历史资源、财政资源、泛民势力等使其在近年来“长保黄色”。

再加上现在大学校监是名誉性质,和英国总督年代的情况相距万里,要在一时三刻间改变香港各高校学生会的顔色,恐怕并不现实。

但我始终觉得,正义只会迟到,不会不到。

客观认识国家、衷心表达对国家的爱护的学生会成员还是有的,他们的“星星之火”能否“燎原”,要待各方大力支持——只有香港各界凝心聚力,才能让这火种不被人为熄灭,并越来越旺盛。(文/冯炜光)

为什么有学生搞“港独” 香港老教授的一封信说透了

据了解,香港多所高校的管理层曾明确发声表示反对“港独”,但这些大学的学生会仍然坚持要继续宣扬港独思想,并宣称这是言论和学术自由。

香港科技大学的老教授雷鼎鸣曾在环球时报发表文章,与大家分享他对一些闹事学生的看法。摘选如下:

我们的确可见有一批极端分子在校园中到处挑动仇恨对立。这些人有没有代表性?我看他们连自己的小圈子也不一定代表得了。我教书数十年,深知绝大部分学生都理性,肯讲道理,不愿犯法,走极端路线的只是极少数。为什么有这么多的大专院校学生会会遭到极端分子骑劫,以致有不少学生因“被代表”了而感到被冒犯?这是由于它们的选举制度使然。

香港各大专院校选举学生会“内阁”时,只需极少数的学生投票便可满足最低门槛。例如在香港科技大学,只要达到14%的投票率,选举结果便合法,有些大学的门槛更低。若某年有两成或以上的“高”投票率,那真是载入史册了。由此之故,政治上脑之人要取得各校学生会的职位,在操作上并无太大难度,盖因大多数学生对学生会搞的政治斗争活动并无兴趣。

校园中的极端分子人数虽然不多,但他们对校园及社会造成的破坏,却是影响深远,而且不易逆转,对此视而不见,不闻不问,并非正确做法。

年轻人在求学时期都不能回避一个问题,究竟把时间精力用在什么地方才可建立自己的事业及对社会做出贡献?他们有两条路可选择。第一条是潜心搞学问,增进知识,学懂怎样才可提高自己的生产力,从而对社会做出实实在在的贡献。第二条是学习“搞斗争”的技巧,并不断参与社会中的“斗争”活动,在实践中提升自己这方面的能力。

雷鼎鸣 资料图

我曾撰文早有阐释,走第一条路的人越多,不但个人及社会的生产力得益,经济的长期增长率亦会因人力资本的增加及创新活动的活跃而上升。走第二条路的人越多,后果则颇为不同。这些人的学业成绩通常不会很好,对社会的实质贡献不多,但“斗争”技巧却日渐娴熟。他们当中的“佼佼者”会成功地把别人的生产成果或资源据为己有,例如立法会中无所事事、只懂“拉布”却可享高薪的人便属于此类。与之相比,绝大部分的“斗争”参与者恐怕还不会有此“成就”,他们无一技之长,在家中当啃老族或领取福利救济度日,生活无忧,却在网上匿名发表辱骂他人的“宏论”,以作发泄。

显而易见,第二条路并非康庄大道,除了在革命时期有必要懂得政治斗争外,负能量充斥的人会跟不上讲求生产创新的社会。若他们人数少,就算他们对社会几无裨益,社会或还可养得起这批不事生产的寄生虫;但他们若人数众多的话,社会生产力会因人才短缺而萎缩,一方面,社会财富减少,另一方面,在僧多粥少的情况下,他们争夺资源时还容易内斗,进一步无谓消耗社会财富。

我们当然不愿见到此种情况。最好的防范方法便是在极端思潮萌芽阶段便将其扼杀,否则极端分子一旦人数扩张,便会产生自生能力,积重难返。读懂数理化有生产力的人反而要养活只知“斗争”的寄生虫,谁愿意寒窗苦读后再当冤大头?

客观地说,香港的大学及执法当局都并非善于斗争的人,若他们做事不够果断,婆婆妈妈,社会终会出问题。