「日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力於我何有哉!」《擊壤歌》,一首耳熟能詳的贊詠美好田園生活的歌謠。傳說,其創作於距今逾4300年前的帝堯時代。當時,天下太平,海清河晏,百姓安居樂業,民眾生活怡然自得、安逸幸福。

帝堯,約生於公元前2377年,卒於約公元前2259年,帝嚳之子,黃帝五世孫,姓伊祁,名放勛,諡號為堯,是我國上古時期黃河流域部落聯盟首領、「五帝」之一。因其曾封於陶、唐等地,遂號陶唐氏,亦稱唐堯。

相傳,帝堯在位時,關心民間疾苦,設諫鼓、立謗木,深受百姓愛戴。同時,他還定曆法、治水患,鼓勵生產,為民造福,開創了華夏盛世文明。孔子贊其曰:「大哉!堯之為君也。巍巍乎!唯天為大,唯堯則之。蕩蕩乎!民無能名焉。」司馬遷頌之道:「其仁如天,其知如神。就之如日,望之如雲。」

臨汾堯廟帝堯塑像

帝堯故里及堯都之爭

關於帝堯的出生之地,及其都城具體在哪兒?學界歷來眾說紛紜、莫衷一是。

根據相關史料記載,帝堯的一生,大致生活在山西南部一帶,即今山西省臨汾市和運城市。以上兩個地方,均為華夏文明重要發祥地,其間流傳着許多帝堯的傳說和故事。也就是說,帝堯很可能就出生在這裏,其都城也大概率就建在這裏。

臨汾,古稱平陽,即史料中記載的「堯都平陽」所在地。在臨汾市堯都區南,有個伊村,與帝堯姓氏伊祁接近,傳說為帝堯出生之地。西邊姑射山上有個山洞,傳說為帝堯成婚的洞房。洞裏有棋盤石,傳說為帝堯教長子丹朱下棋之地。此外,城南還有座宮殿,傳說是早期平陽之地,史稱堯墟。城東有堯陵,傳說為帝堯下葬之地。

由此看來,帝堯故里及其都城均在堯都區。不過,也有專家和學者認為,位於臨汾市襄汾縣的陶寺遺址一帶,才應該是帝堯的都城所在地。

陶寺遺址,位於襄汾縣陶寺村南,佔地面積400萬平方米,其中城址就有280萬平方米。根據考古研究顯示,陶寺遺址存在於距今4600年至3900年之間,與帝堯執政年代相脗合,屬於夏朝建立前黃河流域社會經濟文化最發達的地區之一。

在陶寺遺址,考古人員先後發掘出了規模空前的王城遺存,如氣勢恢宏的宮殿、與帝王規格相匹配的陵墓、世界上最早的觀象台,以及井然有序的街道、居民區、水井、獨立的倉儲區,等等。所有這一切都表明,當時的陶寺一帶,已進入到邦國或方國時代,而這裏也很有可能才是真正的帝堯都城。

山西運城,在臨汾之南,與臨汾相毗鄰。運城的蒲坂,曾為舜都所在地,安邑曾為禹都所在地。在運城,有這樣一個說法,即:帝堯最早的都城,其實是在蒲坂,後來才遷至平陽,即今臨汾。

蒲坂,在今運城永濟市蒲州鎮一帶。這裏緊鄰黃河,地勢平坦、土地肥沃,境內有中國四大名樓之一的鸛雀樓,以及黃河大鐵牛等著名景區景點。

西晉史書《帝王世紀》及唐代典籍《通典》中均記載:「堯舊都在蒲。」蒲即蒲坂。《水經注》亦記載:「雷首,亦謂之堯山,山上有故城,又曰堯城,堯嘗亦都於此,後遷平陽。」雷首,即今蒲州鎮南中條山附近。由此可見,「堯舊都在蒲」的說法絕非空穴來風,只是不知道舜帝后來為何又將都城遷回蒲坂。

此外,在山西省太原市清徐縣,有個堯城村,村子裏有座堯廟,屬全國重點文物保護單位。當地傳說,堯城村一帶,才是帝堯立國建都之地,只是後來因為水患,才遷至平陽的。《漢書·(地理志)》記載:「晉陽本古唐國,堯始都於此。」晉陽,即太原古稱,其舊址距今清徐縣不遠。

目前,對於帝堯故里及其都城之所在,還有很多不同說法,如運城市絳縣認為,明代《絳縣誌序》記載,「絳為堯之故墟」,當地亦有古村落堯寓村。長治市黎城縣認為,《山西通志·名賢輯要·帝王類》記載:「堯為黃帝五世孫,生長居處於伊耆二地,即今山西黎城縣也。」明確指出堯為黎城人。長治市長子縣亦認為,長子為堯出生地,當地既有丹朱嶺,也有陶唐村。丹朱,即帝堯的大兒子。陶唐,即帝堯陶唐氏。

除此之外,山西還有臨汾市翼城縣、安澤縣,運城市還有鹽湖區安邑鎮,全國還有山東菏澤、曲阜、定陶,河北順平、定州、唐縣、望都、隆堯,江蘇高郵,浙江蘭溪,湖南桃源、常德等地,均認為帝堯故里,或其都城、陵墓,就在他們那裏。

臨汾堯廟五鳳樓

堯廟之盛與華門之宏

在臨汾市堯都區秦蜀路南端,有一座氣勢恢弘、盛大無比的廟宇,即堯廟。該廟始建於西晉時期,距今已有逾1700年的歷史。

據當地史料記載,堯廟的舊址,曾位於汾河以西,西晉元康年間,遷至汾河東岸。後來到了唐高宗李治顯慶三年(公元658年),廟址才由府城西南,遷至現如今這個地方。

臨汾堯廟內景

在當地民間,堯廟又稱「三聖廟」。廟裏供奉的,除了帝堯之外,還有舜帝及夏朝開國君主大禹兩位帝王。上古「三帝」齊聚堯廟,也算是一大盛事,可見當地人對列位先賢的尊崇和敬仰。

歷史上,多個朝代,均曾大修過堯廟。這其間,元代時修建的堯廟,規模最大,史料記載,「為地700畝,為屋400間」。現在的堯廟,則佔地逾6萬平方米,廟內的建築,基本上為明清風格。

漫步廟內,只見殿宇巍巍、古木蒼蒼,一切都是如此的盛大和宏偉。這裏有為紀念帝堯開鑿水井造福萬民而設置的「堯井」,被稱為「天下第一井」;有長達300米、高約3.3米的「堯典壁」,是我國第一座鐫刻有堯舜禹重要歷史文獻的大型紀念壁;有直徑3.11米,高1.2米的「中華帝堯鼓」,也稱「天下第一鼓」,是為紀念帝堯曾設置諫鼓、廣開言路而製作的。2000年時,該鼓被載入健力士世界紀錄……

司馬遷雲,「華夏文明自堯始」。後世的人們,也常用「堯天舜日」來比喻或形容太平盛世。可以這樣說,正是在4300年前,帝堯定都平陽,劃定九州,才形成了中國最早的格局,也才開啟了華夏盛世文明之門。

華夏第一門——臨汾華門

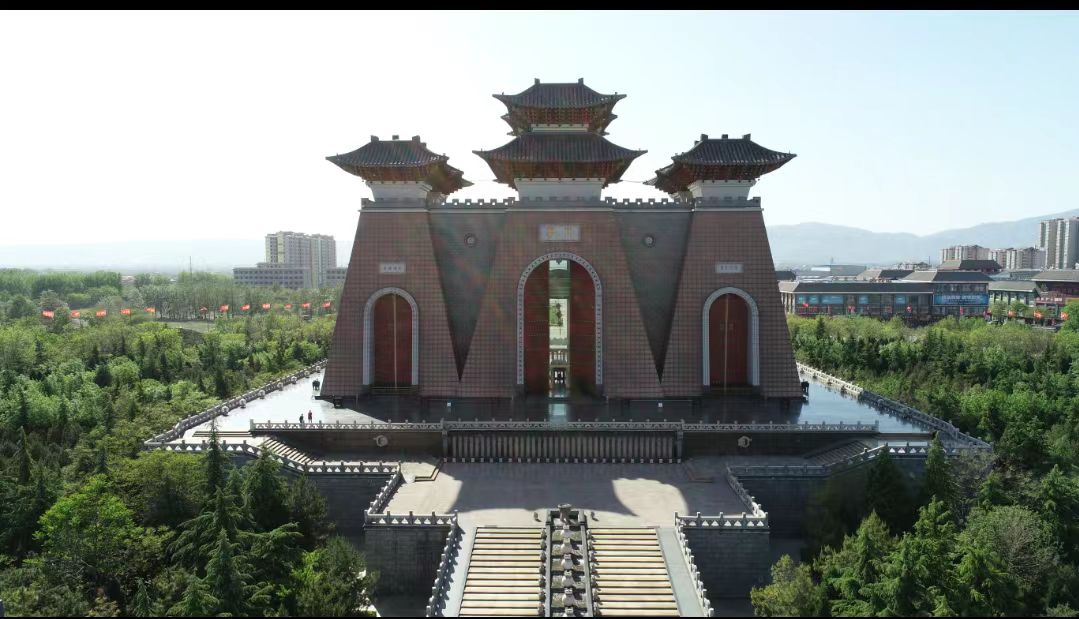

為紀念帝堯的偉大功績和貢獻,2002年至2004年,臨汾市堯都區專門修建了一座規模宏大、雄偉、壯觀的華夏盛世文明之門,即華門,也稱「華夏第一門」。

華門長80米,寬40米,總佔地面積150畝,建築面積逾22000平方米,主要由基座、主門和閣樓三部分組成,地下二層、地上七層,總高50米,象徵着中華上下五千年,比舉世聞名的法國凱旋門(高49.6米),還要高0.4米,居世界第一。

走進華門,可以看到,這裏主要由「華夏一統、源遠流長、國門盛開、連環九鼎、堯天舜日、東方巨龍、民族之魂」等18部分內容組成。在這裏,我們既可以欣賞到華門建築的藝術魅力,領略中華文化的博大精深,還可以站在閣樓之上,登高望遠,以深切感悟華夏文明的悠遠深邃和無窮魅力。

如今,位於臨汾堯都區的堯廟和華門,已成為全球華人了解華夏文明歷史及中華燦爛文化的重要場地。

祭祀之隆與拜謁之誠

「五千春秋,中華泱泱。萬里山河,堯光煌煌……尊乎堯祖,文明濫觴。軒轅嫡脈,歷封陶唐……」

這是2018年6月11日,臨汾市堯都區舉辦首屆民間祭拜堯帝大典時的祭文。當天,包括港澳台同胞在內的近萬人齊聚堯帝陵前,同拜人文始祖堯帝,共祈中華民族偉大復興。

帝堯作為華夏盛世文明的開創者,歷來受到炎黃子孫的尊崇和敬仰,後世的祭祀活動亦經久不衰,且愈加隆重和頻繁。

據相關史料記載,從西晉時期開始,每年的農曆四月二十八日,在臨汾市堯都區堯廟鎮伊村,也就是人們傳說中帝堯的出生之地,民間都會自發舉辦祭拜帝堯的活動。自唐朝以來,當地則每年正月初一在堯廟,清明節在堯帝陵舉行祭祀活動,一直延續至今。

臨汾堯廟中華世紀鐘

這其間,祭祀帝堯的活動,亦得到官方的認可和重視,如:金泰和二年(公元1202年)的當地碑文記載:唐太宗李世民征遼期間,曾駐蹕於此,「因謁堯陵,遂塑其像」。元中統年間,道人姜善信奉元世祖忽必烈之命,修築堯陵。

後來,到了清代,康熙帝巡幸臨汾堯廟,將當地每年農曆四月二十八日祭拜帝堯的廟會定為皇會,以至於全國各地及海外炎黃子孫紛紛前來謁祭,廟會之盛一時為華北之冠。據說,在臨汾期間,康熙帝還專門為堯廟題寫了四個大字,即:「光披四表」,意為:帝堯的功德像日月光澤一樣潤澤四方萬民。

臨汾市襄汾縣的陶寺遺址,被很多專家學者認定為是當時的帝堯都城之所在。2023年3月28日,在陶寺遺址觀象台附近,一場祭祀帝堯的活動正在隆重舉行。

臨汾堯帝國祖殿前盛大祭祀

當日,是陶寺古節氣中的清明節,人們身披黃色綬帶,恭敬地上香、祭拜,神情無比虔誠、莊重,而這已是當地舉辦的第二屆祭祀帝堯的活動。大家肅立於古老的觀象台前,緬懷帝堯功績,祈福家鄉風調雨順、政通人和,祈福中華民族繁榮昌盛、欣欣向榮。(林宇 楊亮 臨汾市文化和旅遊局 臨汾市堯都區新聞傳媒中心供圖)

頂圖:臨汾堯廟