疯癫痴狂的艺术传统———

中国人为什么易于欣赏接受梵·高?

《自画像》,梵·高,1889年,布面油画,66×54cm,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

《星夜》,梵·高,1889年,布面油画,74×92cm,现藏于纽约现代艺术博物馆

《割耳后的自画像》,梵·高,1889年,布面油画,51×45cm,私人收藏

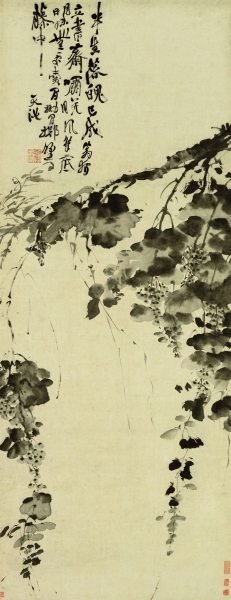

徐渭

《墨葡萄图》,徐渭,明,纸本墨笔,64×116cm,现藏于北京故宫博物院

自从弗洛伊德以来,人们在精神领域中所遇到的一切不可言说的困惑,其解决办法随着精神病院的设立从神界逐渐降临人间。这也使艺术家们具备了从绘画中挖掘潜意识、直觉、性本能、妄想等等的依托,更使得野兽派、表现主义、超现实主义等现代绘画流派得以蓬勃发展。这些现代绘画天马行空的表达方式并不是人人都能轻易看懂和接受。而被称为“现存社会秩序的陌路人,宣泄原始冲动的自虐者,精神人格扭曲的偏执狂”的梵·高,似乎更易被中国人理解和欣赏。这与中国 “疯癫痴狂”的艺术传统有关,比如明代书画家徐渭,这样的狂放不羁似乎才是真正的艺术创作状态。

梵·高:用色彩宣泄苦难生命里的激情

1890年7月末,荷兰画家文森特·梵·高放弃了精神病院的治疗,在法国巴黎近郊的奥维尔小镇对自己扣动了扳机,时年37岁。在他生命的最后数年中,梵·高饱受精神疾患的困扰,他打伤了朋友,割掉了自己的耳朵,狂躁混乱的幻听、幻觉一直如影随形。在文森特短短的10年艺术生涯里,他日以继夜地进行写生创作,画了800多幅油画和几乎数量相当的素描。梵·高最令人膜拜的艺术成就———色彩,却是在他生命的最后4年中才明亮起来。如《向日葵》《星夜》这样的名作,色彩强烈绚烂、激情洋溢,正是创作于这急剧燃烧生命的最后时刻。

在此之前,西方艺术史上从未有人像梵·高这样歇斯底里地坦露过自我。西方古典绘画自早期文艺复兴以来,逐渐形成了高度发达的视觉再现体系,在平面的墙壁、木板、画布、纸等材料上,艺术家能够把立体的自然造物表现得栩栩如生,完美地蛊惑人们的眼睛。但艺术的内容却始终无法离开为教会、贵族等赞助人服务的范畴,待艺术沙龙、展览市场兴起后,又难以忽视审查制度、商业经济的约束,艺术家的自我被压抑得十分渺小。巴洛克时代的伦勃朗曾用自画像含蓄地表露过自我,却不似梵·高般疯狂彻底;贝尔尼尼的传奇雕塑《圣·特雷莎的沉迷》也曾用坚硬的大理石展示过修女特雷莎在幻觉中的爱欲与痴狂,然而这种神秘却归属上帝。直到梵·高横空出世,观者直面的是各种形态的线性笔触扭曲纠结,是非自然的主观色彩夸张浓烈,是艺术家充满个性的主观情志在热烈迸发!

中国艺术传统追崇“疯癫痴狂”

一般人似乎已经习惯于现代绘画作品的“看不懂”,甚而谓之“瞠目结舌”。相较严谨而敏感的保罗·塞尚,多变而理智的巴勃罗·毕加索,中国人似乎更容易欣赏接受梵·高的作品。这恐怕与中国的艺术传统有关,“疯癫痴狂”的状态本身就是中国艺术创作中一种源远流长的追求。在中国传统思想中,即使是儒家,对狂人隐者也保持着尊重。而道家思想则更为推崇这种狂放不羁,并视之为真正的艺术创作状态。

以“疯癫痴狂”之号而闻名的中国艺术家可谓络绎不绝。唐代草书之圣张旭常醉后纵笔,号呼狂走,“脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”;北宋书法名家米芾,因酷爱奇石,拜石头为兄,举止癫狂,人称“米癫”;南宋宫廷画家梁楷,参禅饮酒,放浪形骸,擅长写意画,笔墨粗率,简单传神,谓其自号“梁风(疯)子”;元代山水画家黄公望,晚年浪迹江湖,痴迷山川美景,“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之”,人云“黄大痴”……如此种种,不胜枚举。

徐渭:用水墨恣意抒放个性

明代出现了一位精神状态与梵·高颇为神似的书画家徐渭。徐渭是明嘉靖、万历间人,出身官宦之家,年少时即负才名,然而生为庶子,幼年丧父,婚姻入赘,屡试不第,少年丧妻,一路行来,坎坷不断。后徐渭投入胡宗宪门下为幕僚,40岁方中举,但因严嵩倒台,胡宗宪在狱中自杀,其幕僚门人被追索。徐渭一度为之发狂,可能出现比较严重的幻听状态,屡次自刺其耳,还曾椎击头颅、肾脏,但多次自杀未死。更因精神问题变得疑神疑鬼,以为继妻不忠而以钝器击杀,因此入狱7年,逢新帝万历登基大赦方得出狱。徐渭一生的命运坎坷与精神偏执与梵·高异曲同工,但在中国绘画的传统语境中,艺术家抒发个性的武器往往不是色彩,而是水墨。墨是中国创造的最独特的黑色,由植物焚烧过后的黑色微尘胶合而成,水化之后可干枯,可湿润,可焦黑,可浓厚,可清淡,可变幻出朴素却包含无数可能的明暗色阶。徐渭的大写意花鸟,笔意纵横涂抹,墨气酣畅淋漓,不拘一格,充满强烈的艺术个性,与激情狂放的梵·高色彩相隔三百年时空,中西交相辉映。类似艺术的魅力,往往在当时孤独寂寞知音少,但却将历经时间的沉淀,超越时代而被后人真正认知。